县域义务教育资源配置的历史变迁与策略优化

——基于陕西省L县的分析

闫荣国

(西安文理学院 区域教育发展研究中心,西安 710065)

【教育教学研究】

县域义务教育资源配置的历史变迁与策略优化

——基于陕西省L县的分析

闫荣国

(西安文理学院 区域教育发展研究中心,西安 710065)

本文使用陕西省L县1978年至2015年的经济、人口与义务教育等时间序列,基于经费投入体制调整的视角,分析了县域义务教育资源配置的历史变化过程和各个时期资源配置的特点,并在探讨2000年以来义务教育生源减少原因的基础上,提出了优化县域义务教育资源配置的策略。

义务教育;资源配置;变迁;优化

一、引言

随着城镇化进程的持续推进、人口数量与空间分布的不断调整,县域义务教育资源配置格局发生了显著变化。办学条件和教育质量的“城区—乡镇—村庄”依次递减的梯度分布,直接导致生源的不均衡分布状态,“城挤、乡弱、村空”成为概括这一典型化事实的流行说法。这种义务资源配置格局是如何变迁的?在这一变迁过程中,乡村学校又是如何逐步消失的?其发展趋势如何?对此进行研究,有助于正确判断乡村学校的历史地位和未来走向,破解目前县域教育资源供给与需求严重错位的难题,形成正确的教育资源配置策略,促进城乡与区域教育资源优化配置,提高教育投资效率,也有助于发现城镇化过程中教育变迁的内在规律,为创新区域教育资源配置方式提供案例资料。

由于我国社会经济发展状况存在较大差异,加之乡村居住条件区别较大,难以形成全国统一的县域义务教育资源配置方式。在平原地区建设较大规模的学校,利用校车接送学生的“校车模式”,对于山区显然不适合。而山区的“寄宿制学校”模式,由于家庭教育缺失,学生与家庭成员之间亲情割裂,学校教师教育管理责任无限扩大化而衍生诸多问题。因此,国家在顶层设计中,对义务教育校点布局优化方式几经调整,其中特别鼓励各个地区实事求是、因地制宜、灵活处理。在这种宏观教育政策供给制度环境下,各地义务教育校点调整方式、方向与节奏等均呈现出不同特色。本文采取典型调查方式,以陕西省L县为案例,使用其30多年来义务教育资源供给方面的统计数据,分析义务教育资源配置的历史变迁进程,并探讨乡村校点的未来走向。选择L县的原因主要有:(1)L县为省会城市的市辖县之一,主城区与L县之间人口迁移的“虹吸效应”强,县域人口与教育的城镇化速度快且典型;(2)L县以山区为主,乡村人口由分散居住向集中居住加速转变,为基础教育资源优化配置提供了较好的基础条件;(3)L县义务教育校点多,类型丰富,而财政自给能力低,具有“穷县办大教育”的典型特征。

二、县域义务教育资源配置的历史变迁

(一)L县的自然环境与社会经济状况

L县地处秦岭北麓,关中平原东南部,境内地形复杂,山、岭占其土地面积的80.4%。1978年至2010年行政区划设置有29个乡镇(2011年以后调整压缩为22个);[1]共有519个行政村,9个居民委员会,每个行政村平均占地3.87平方公里。2015年,有户籍人口65.20万人,比1990年的58.50万人增长11.45%;常住人口52.53万人,比1990年的57.58万人减少了8.78%;户籍人口与常住人口之差由1990年的0.92万人扩大到12.67万人,具有城镇化进程中人口输出的典型特征。2015年户籍人口中有非农业人口18.87万人,常住人口中有城镇人口15.36万人。考虑到人口外迁与不定期回流等因素综合的影响,2015年,L县乡村人口在37.17万人(常住人口口径)至46.33万人(户籍人口口径)之间,城镇化率在28.94%(户籍人口口径)至29.24%(常住人口口径)之间。

与中西部多数区县类似,L县经济发展水平低,财政自给能力差。2014年,L县人均GDP 2.10万元,地方一般预算收入仅3.27亿元,预算支出23.49亿元,其中教育支出6.24亿元,占一般预算支出的26.56%。可见,L县地方财政收入难以支撑教育发展需求,绝大部分社会服务公共支出需要部、省、市财政转移支付来解决,基础教育发展的财政自给能力较低。

(二)1978年至2000年L县的义务教育资源供给状况

1978年以前,全国实行“中央财政统一负责,列入国家预算,由中央统一下拨”的义务教育财政投入体制。城镇中小学校经费主要由国家财政负担,而农村学校经费主要来源于乡、村和学生家长缴纳的学杂费。在这种体制下,尽管保障水平较低,农村学校、特别是小学和教学点的绝大多数师资为所谓的“民办教师”,但教育资源配置基本下沉到了村庄。如表1所示,1978年,L县有小学校点757个,平均每个村庄1.44个,也就是说每个村都有小学,甚至有些村还不止一个;有小学在校生9.18万人,校均121人。1978年,有初中校点75个,每个乡镇至少有2所初中,有初中在校生2.61万人,校均规模为348人。

表1 1978—2015年陕西省L县人口与义务教育发展状况

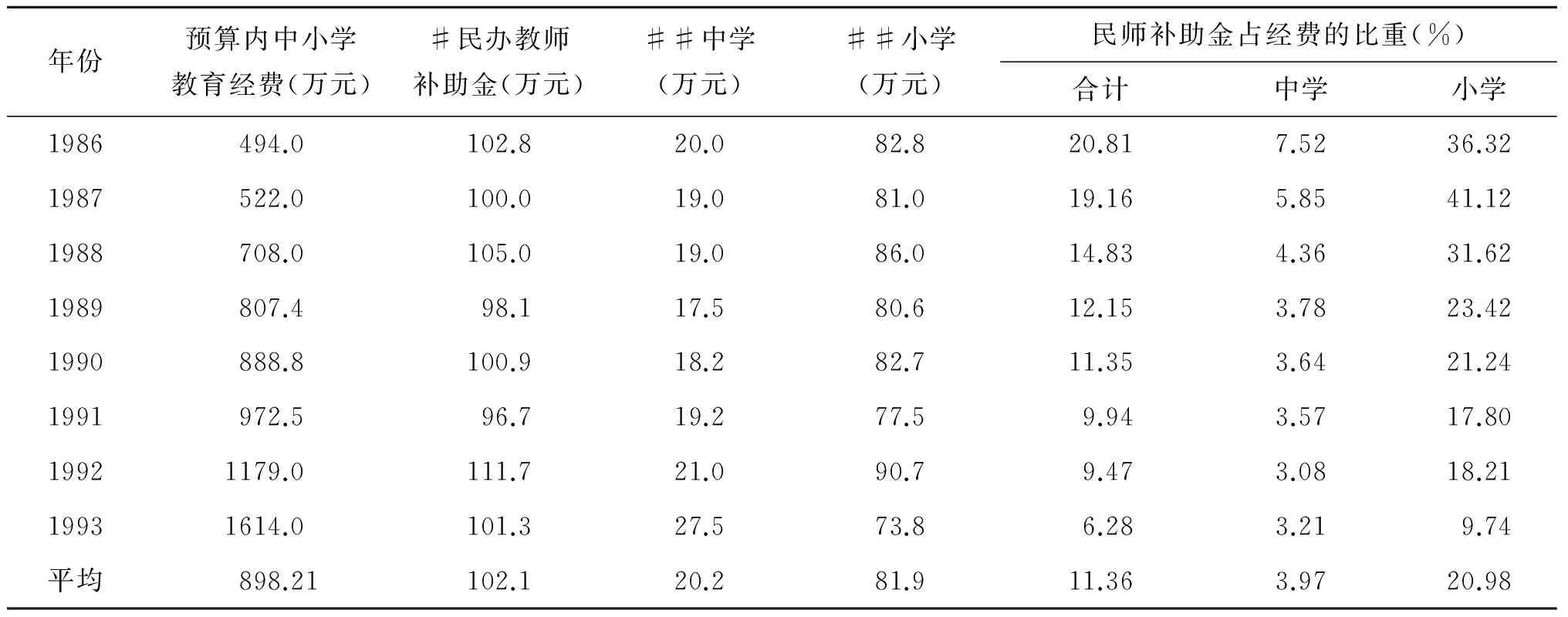

1980年至1993年,全国实行“划分收支,分级包干”的财政管理体制,“城镇教育投入以财政为主,农村教育乡村为主”的分级办学经费投入体制得以强化。但同时对长期坚持在乡村教育一线的部分民办教师逐步转为公办教师,提高了这些教师的收入水平,从而增强了乡村教师的吸引力和稳定性,同时通过财政对民办教师发放补助金,以减轻乡、村的教育支出负担,提高了其办学积极性。如表2所示:(1)L县中小学财政性教育经费由1986年的494万元,快速增加为1993年的1614万元,7年内增长了2.27倍,年均递增18.43%。(2)该时期L县每年发放民办教师补助金100万元左右(其中小学占80%上下),几乎没有增加,这使得民办教师补助金占预算内中小学经费支出的比重由1986年的20.81%持续下降为1993年6.28%,而小学由1987年的40.12%下降为9.74%。财政性教育经费中的民办教师补助金支出,实质上是对农村的教育投入。这表明,L县城镇教育投入得到了快速增长的同时,对农村教育的财政性投入几乎没有增加,甚至还有减少。这一时期,L县的义务教育校点经历了“先增加,后减少”的“倒U型”调整态势。小学校点由1980年的696个增加到1985年的747个,后又减少到1993年的671个,初中校点由1978年的75个增加为1985年的95个后,又减少为1995年的54个。可见,农村中小学布局并不是静止的,而是始终在动态调整。

表2 1986—1993年陕西省L县财政性教育经费与民办教师补助金发放情况

1994—2000年,在分税制改革的背景下,义务教育实行“县级政府为主,乡镇级财政为辅”的投入体制。分税制的实施,使县级及以下政府财力不断削弱,财政仅担负了城镇学生义务教育的投入责任,而对农村学生义务教育的投入责任则下移到了乡及村(最典型的就是减少了过去财政对民办教师的补助金支出,如L县1994年该补助金为143万元,1995年则减少为57.9万元,减幅近60%),农村办学经费的多少与差异主要依赖于学校所在地政府的财政能力和居民家庭的富裕程度。中西部地区乡、村两级组织的财力十分薄弱,实质上由收入水平低下的农民自身负担了农村义务教育的投入责任,投入经费难以保障教师工资支付和建设与维修校舍等支出。该时期,L县小学校点由1994年的676个减少为2000年的643个,主要是偏远村庄的教学点由283个减少为258个,而普通小学数量几乎没有变化,这使得小学校点的校均规模由1994年的117人提高到130人。初中校点则由1994年的56个减少为2000年的31个,减幅达44.64%,而校均规模则由346人提高到历史峰值993人,提高了1.87倍。

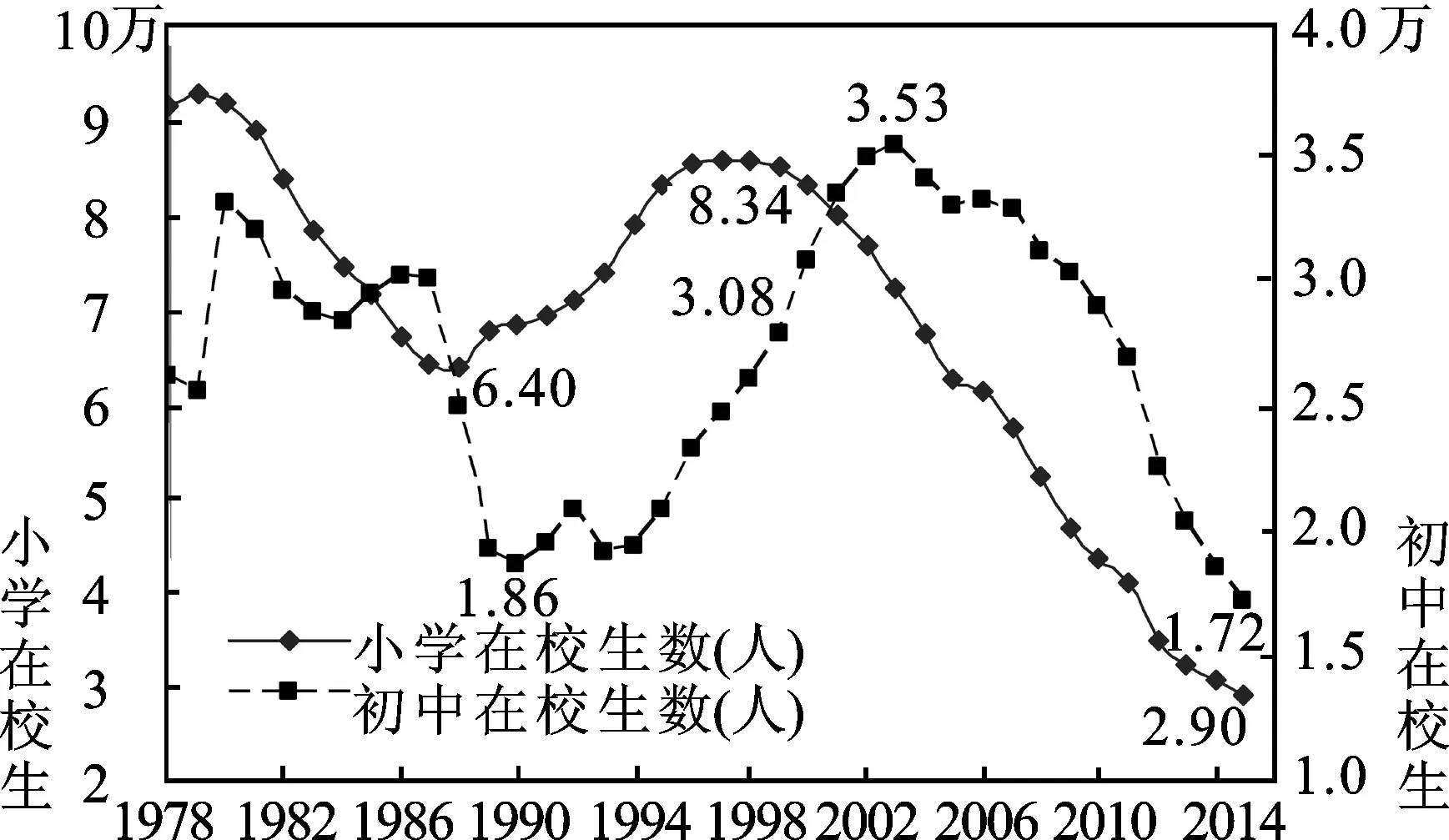

这一时期,义务教育资源供给的特点是:(1)经费投入体制几经调整,分权化特征日益明显,且重心不断下移:县级财政仅负担生源占比小、学校规模大、资金利用效率高的城镇教育支出;而生源占比大、校点分散且规模小、资金使用效率低的农村教育投入责任则下沉乡、村,资金投入实质上转移到农民身上。(2)小学校点数量及分布基本稳定,而初中校点撤并力度较大。(3)城镇化进程引起的人口外迁对义务教育生源和校点布局的影响逐步显现,但影响程度低于出生率波动的影响。如图1所示,1990年至2000年,L县义务教育在校生呈持续增加的变化态势。这显然是义务教育适龄人口持续增加的效应,超过外迁人口(以户籍人口减常住人口度量)显著增长(由1990年的0.92万人增加到2000年的5.86万人)引起的义务教育生源减少的效应的结果。

图1 1978—2015年L县义务教育在校生变化趋势

(三)2001—2015年L县的义务教育资源供给状况

2001—2005年,针对农村税负改革造成的乡及村财力的削弱,以及义务教育财政投入重心下移到乡、村两级组织所带来的严重弊端,国家逐步确立起“以县为主”的财政投入体制,使县级政府成为义务教育特别是农村义务教育的投入主体,“乡镇政府不再担当农村义务教育的经费投入主体”,[2]这使得2001年L县的预算内义务教育支出比2000年增长了21.89%。但是由于县级财力薄弱,难以支撑庞大的义务教育投入需求,大部分农村义务教育投入仍由乡镇承担,L县甚至出现了2004年义务教育支出比上年减少1.23%的局面。为减轻财政投入压力,面对2001年以来生源持续减少的变化趋势(如图1所示),L县对小学校点进行了“撤并”,小学校点数由2000年的644个减少为2005年的485个,减幅达24.57%,其中教学点由2000年的258个减少到2005年的117个,减幅为54.65%,成为减少的主体,从此每个行政村都有学校的义务教育资源配置状况成为历史。

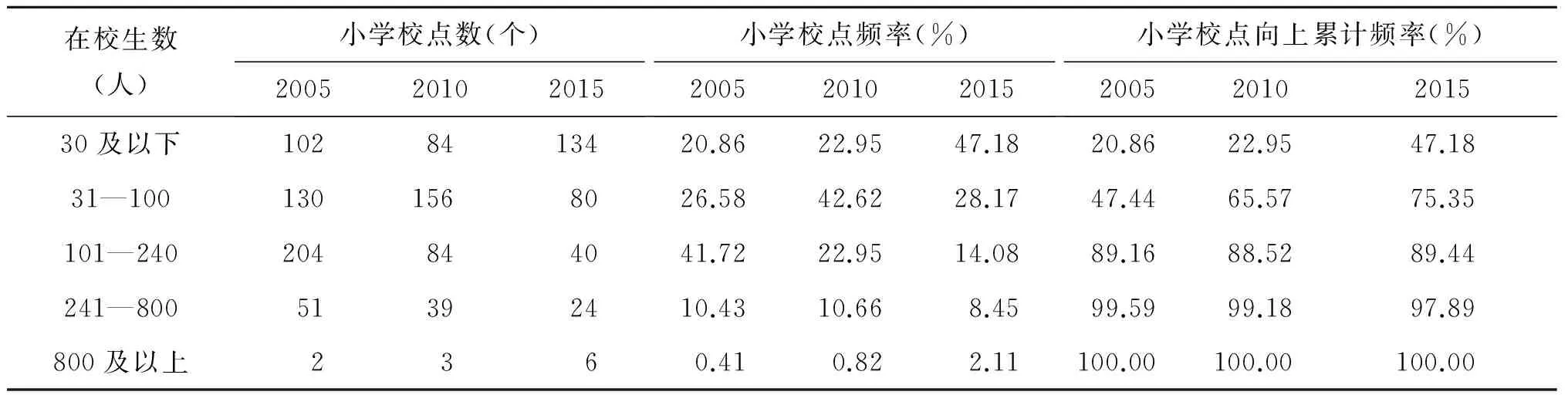

2006年开始建立中央和地方分项目、按比例分担的新的“农村义务教育投入保障机制”,逐步将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围。L县的预算内教育支出(至少三分之二用于义务教育)得到快速增加(如表1所示),“十一五”与“十二五”时期累计分别达到11.62亿元与30.9亿元,分别是“十五”时期的3.45倍与9.18倍,这使L县义务教育学校的办学条件有了极大改善,2015年小学校均固定资产达到113.9万元、百生拥有教学用计算机9.56台,分别是2005年的3.48倍与5.78倍,而危房校舍占校舍总面积的比重由2005年的4.4%下降为0.77%。面对人口出生率下降与人口外迁导致的生源持续减少,导致很多校点规模过小的状况(如表3所示,2005年百人以下小学校点比重为47.44%),L县继续对小学校点进行了逐年撤并(如表1所示),普通小学与教学点由2005年的367所、117个分别减少为2015年的213所、67个,减幅分别达到41.96%与42.74%。

表3 2005年、2010年及2015年陕西省L县小学校点与在校生数分布

这一时期,义务教育资源供给的特点是:(1)义务教育经费投入全部纳入国家财政保障,办学条件持续改善,城乡差距不断缩小。(2)在校生规模的大幅度减少对校点撤并的压力不断增大。如表3所示,伴随着校点撤并进程的是:百人以下的小规模校点比重依然持续不断提高,2005年该比重为47.44%,2010年则提高到65.57%,2015年则高达75.35%。这成为2001年以来义务教育“撤校并点”最主要的理由,因为校点规模太小与布局分散相生相依,导致教育资源使用效率低,教育质量难以提高,迫使学生流向城镇。这又进一步加剧了教师的“虹吸效应”,进而导致农村学校教育质量进一步下降,从而形成了“循环往复”。

三、县域义务教育生源变化的原因与资源配置策略优化

对县域义务教育在校生减少原因的分析以及生源变化趋势的判断,直接决定着县域教育资源配置的未来走向,因为其与正确的资源配置策略密切相关。

(一)义务教育在校生减少的原因

2000年至2015年前后,由于人口出生率的周期性波动,我国义务教育适龄人口总体上呈现从波峰到波谷逐年减少的变化态势。对于具体区域,由于社会经济发展状况的不同,这一变量到达波谷的时间点会有所差异。而L县及其小规模学校义务教育规模持续减少的原因主要有:

首先,义务教育适龄人口经历了由减少到增加的“U型”变化态势。据统计,L县新出生人从1994的9 282人持续减少到2002年5 347人后,再逐年增加到2014年的9 137人,因人口政策的调整,这一增加态势可能持续下去。小学适龄人口长期处于较低水平,是小学在校生规模不断下降的主要原因。但随着新出生人口恢复性增长,义务教育规模必将止跌回升。

其次,城镇化引起的外迁人口增长快且幅度大。L县作为省会城市的周边县,1990年以来,一致处于人口外迁之中。外迁人口从2000年的5.86万人增加到2014年的13.15万人(2015年回落至12.67万人),年均递增5.95%;占常住人口比重由10.27%提高到25.15%。根据新出生人口粗略推算,2012年至2015年,L县小学在校生应从3.9万人增加到4.91万人,但实际却从3.5万人减少为2.90万人,也就是说外出就学的小学生从0.4万人增加到了2.01万人。这种快速、大幅度的人口外迁与出生率降低,分别引起的生源下降效应叠加在一起,共同形成了L县小学在校生持续减少趋势,结果使2015年仅有2000年的34.8%和1979年(历史峰值)的31.21%,这是L县小规模学校不断增多的主要原因。

最后,边远村庄学校因办学条件差、教学质量低,规模不断萎缩。边远村庄学校生源的减少,不仅有人口出生率下降和因家长外出就业而随迁就学的原因,更有对优质教育资源迫切需求而外出就学的因素。如表3所示,在生源总量大幅度减少的情况下,在校生超过800人的较大规模的县城与镇区学校不仅没有减少,反而从2005年的2所增加到2015年的6所,这主要是本应在其他中等规模或小规模学校就学的生源纷纷迁入所致。“宁愿在县城学校挤大班,也不要农村学校一对一”成为这一现象的生动写照。原因是边远村庄小规模学校办学条件差,师资老化严重,开不齐相关课程,教学质量普遍较低。2015年,L县214个百人以下的小学校点中,有63.55%的校点各种教学仪器及器材均不达标,47个校点至今没有教学用计算机,49.53%的校点没有教学实验设备,81.78%的校点是砖混或砖木甚至土木结构的校舍,33.95%的教师在50岁以上,17个校点由60岁以上的教师独立支撑,近90%的校点无英、体、美等小学科专业教师。这种城乡教育资源配置的严重失衡与对有保证的教育质量的追求,是村庄小规模学校生源不断减少的另一重要因素。

(二)义务教育资源配置的策略优化

当前,尽管国家对义务教育加大了投入力度,但全国各地大量的小规模学校办学条件并没有得到丝毫改善,甚至还在继续恶化。相关实证分析表明:办学硬件和师资配置的低下可以解释农村小规模学校三分之一的规模差异。[3]其原因主要是教育主管部门认为随着人口出生率下降与城镇化进程的推进,小规模乡村学校生源将呈持续减少态势,他们迟早要被撤并,没有必要对其办学条件进行提升改造,以免造成不必要的教育资源浪费。而本文分析认为:(1)人口出生率下降是周期性现象,迟早会止跌回升;(2)城镇化即使再发展,城镇化率也有一个合理的上限,城镇化进程已完成的国家,城镇化率在75%至85%之间,[4]而对L县这样因生态保护而限制开发的地区可能只能达到50%的水平。因此,政府应多措并举,对目前的“偏大嫌小”的教育资源配置策略进行优化和干预,办好一批乡村小规模学校,力争乡村义务教育生源回流,以减轻城镇学校“大班额”的压力。

第一,加大投入力度,改善乡村学校办学硬件设施。乡村学校经历了长达数十年的撤并,特别是近15年来小学校点撤并力度更是前所未有,农村低龄儿童“上学远”“上学难”成为普遍难题。现阶段,保留下来的校点在当时就“难以撤并”,随着生源的增加,更不能弃而不管,任其自生自灭。因此应着力完善省及以下各级政府间的经费分担办法和转移支付制度,保证财政困难地区义务教育经费投入,改造提升乡村小规模学校办学硬件设施,为提高教育质量提供基础条件,并“对其公用经费拨付采取特殊的倾斜政策”。[5]

第二,加大统筹力度,处理好山区居住方式改变与校点布局优化的关系。国家出台各种精准扶贫措施,对居住过于分散、生产生活条件较差的山区居民进行易地搬迁安置,应该以此为契机,在搬迁安置点建设好乡村学校;对不符合搬迁条件的村庄学校,应该加大支持力度以提高办学质量,为生源回升与回流做好准备。

第三,加大激励力度,加强乡村教师队伍建设。一是大幅度提高乡村教师的工资和津贴水平,加快乡村学校教师周转房建设,并对乡村教师在职称评审、岗位培训、评优评奖等方面给予特殊倾斜,提高这一群体的职业荣誉感;二是采取定向培养与招聘等方式,鼓励并促进乡村教师的本土化与年轻化。与异地青年教师的流失相比,学校本地教师的家庭生活可与从事职业能够更好地结合,从而职业坚守意愿更强且更持久。

[1] 西安市统计局.西安统计年鉴(1985—2015各卷)[Z].北京:中国统计出版社.

[2] 程江涛. 从经费视野看城乡义务教育均衡发展[J]. 教育与教学研究,2009,(12):35-39.

[3] 闫荣国. 资源配置水平与农村教学点校际规模的关系——基于陕西省调查数据的实证分析[J]. 教育与经济,2016,(3):51-57.

[4] 任有权. 文化视角下英国的城乡关系[J]. 南京大学学报:哲学社会科学版,2015,(6):111-114.

[5] 闫荣国.农村小学规模、地理位置与公用经费支出的关系——基于陕西省×县调查数据的实证分析[J].教育与经济,2015,(1):23-28.

[责任编辑 石晓博]

Historical Evolution and Strategy Optimization of County Compulsory Education Resource Allocation—Based on L County in Shaanxi Province

YAN Rong-guo

(ResearchCenterforRegionalEducationDevelopment,Xi’anUniversity,Xi’an710065,China)

A chronological analysis of the economy, population and compulsory education of L County from 1978 to 2015 from the perspective of funds investment and system adjustment indicates the historical evolution and characteristics of the county compulsory education resource allocation. Relevant countermeasures to optimize county compulsory education resource allocation are proposed on the basis of analyzing the reasons for decrease of compulsory education students since 2000.

compulsory education; resource allocation; change; optimization

2016-04-22

2015年西安社科基金项目:西安市中小学教师培训需求研究(15WL01);2015年陕西省教育厅专项科研计划项目:基于统计数据的陕西教育事业态势研究(15JK2194);2016年西安文理学院教改重点项目:基于统计数据的陕西师范生需求与供给研究(JG2016A008)。

闫荣国(1970—),男,甘肃正宁人,西安文理学院区域教育发展研究中心副教授,经济学博士,主要从事教育统计理论与实证方法、教育经济学研究。

F272.7;C32

A

1008-777X(2016)05-0084-06