2017年债券信用风险分化趋势将愈加显著

张英杰

在经济底部运行、债券到期偿还压力较大以及融资环境

不及2016年的宏观背景下,预计2017年债券市场

信用风险不会出现实质性改善,整体违约状况仍不乐观

2013年年底,笔者曾在中诚信风险年会上公开指出2014年是违约元年,并给出如下判断依据:1.国内经济进入次高速通道;2.进入偿债高峰期,企业面临再融资风险;3.去产能、去杠杆叠加外部市场冲击,整体融资环境不会过于宽松,企业融资成本高;4.负面评级行动增多表明债券市场的信用风险逐步加深;5.政府兜底意愿降低。回顾过去几年,违约进入常态化,因超日债的违约,判断得到印证,前述影响风险的因素基本还存在。

虽然出于稳增长考虑,2014及2015年央行货币政策有所放宽,使得整体资金面相对宽裕,企业融资成本也有较大幅度回落,但相对于全球其他国家而言,国内融资成本仍然偏高,而2016年为配合去产能、降杠杆,同时在汇率贬值压力下,货币政策宽松程度已经明显不及前两年。

自2014年违约元年以来,违约率攀升,违约呈现多点、多元、高频次的特征。至今,由于导致债券违约的几大因素未发生明显变化,由此我们判断:2017年信用风险难有实质改善,分化趋势将愈加显著。

我们进一步考虑2014年以来的政策变化对未来信用风险的影响。为了防范债务风险,各级政府及监管机构出台了一系列政策。2015年地方政府债务置换政策落地后,地方政府债务风险大大缓解。考虑到目前融资平台类债务的规模和作用,通过债务置换的方式控制融资平台类企业债务风险。2016年以来政策的重点转向解决企业高杠杆问题,过剩行业去产能及债转股得到市场广泛关注。上述政策的逐步推进,将会导致2017年债券市场不确定性增多。

存量债转股规模有限

10月初,市场化债转股政策正式落地,“债转股”可以减轻债务负担,释放出更多资金支持生产经营,有利于企业扭亏为盈。然而,债转股这项政策本身也存在较大的道德风险,不排除部分参与债转股的企业故意借此逃废债或更加失去改善企业经营的动力。那么,该项政策的逐步落实,是否将会对信用风险趋势产生重大影响呢?

从债转股相关政策文件内容来看,鼓励“发展前景良好但暂时遭遇困难的优质企业、因高负债而财务负担过重的成长型企业、高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业、关系国家安全的战略性企业”参与债转股。可以推测,本轮债转股的潜在目标是产业过剩行业和周期性行业中龙头企业、成长型企业以及涉及国家安全的战略性企业。

而考虑到民营企业市场化程度较高,随着经济下行主动进行去杠杆意愿较强,其中部分竞争力较差的企业或违约、或破产,已经退出资本市场。因此可以认为,央企和地方国企将成为本轮债转股的主要对象。

我们进一步对存量债务实施债转股的规模进行测算,截至2016年9月底,财政部网站公布的国有企业负债规模为85.34万亿元,按其中产业类占比为40%估算,产业类国有企业债务规模为34.14万亿元,依据社会融资规模中银行贷款占比为65.13%,因而估算出产业类国企银行信贷规模约为22.24万亿元。

根据商业银行公布的最近的关注类贷款占比和不良贷款率分别为4.03%和1.75%,估算出可转股的关注类贷款规模为0.9万亿元,不良贷款规模为0.39万亿元。可转股的存量债务规模占产业类国企债务规模的比重不足4%。

由此可见,债转股仅仅是降杠杆的途径之一,适用的存量债务规模也非常有限。鉴于此,我们认为“债转股”对2017年整体信用风险变化趋势的影响可能不会很大。不过对于那些“经营出现问题,债务风险较大,通过常规手段可能无法收回债权或回收率较低,通过特定救助手段有望使企业恢复正常经营,企业面临流动性危机而不是破产危机”等企业,参与债转股可以减轻企业债务负担,为企业走出当前的经营困境提供一定的空间,有利于其信用水平的恢复。

过剩行业信用风险分化显著

2016年以来钢铁、煤炭行业去产能取得良好进展。发改委公布的数据显示,截至10月底,钢铁已提前完成4500万吨全年去产能目标任务,煤炭去产能2.5亿吨的全年目标任务也有望提前完成。在政府行政力量的推动下,预计2017年去产能的进程将进一步加快。这将加速过剩行业整体市场出清,导致行业内部不同企业信用风险分化趋势将愈加显著。

一方面,去产能过程中,势必将加速行业内部企业的优胜劣汰,其中一些经营严重亏损、债务负担较为沉重、同时又不具备核心竞争力的企业债务风险将加速释放。这类企业过去多是依靠不断借债或政府救助来维持正常运转,虽然暂时避免了破产倒闭,却造成银行信用资源的空转,并随着相关企业经营状态的不断恶化,面临着越来越大的回收损失风险。随着去产能的实质推进,政府对其的救助意愿也会下降,与此同时,金融机构对这类企业的信贷支持也会大幅降低,从而推动其债务风险更快暴露,严重情况下甚至出现破产清算,退出资本市场。

另一方面,去产能意味着供给减少,在需求不变的情况下,有利于促进价格回升,推动行业景气度回升。实际上今年以来煤炭、钢铁价格确实出现显著回升。价格的短期回暖虽然并不能从根本上扭转行业整体的不景气情况,但确实给予那些面临一定财务困境,但拥有较高核心资产价值并具备转型为前景良好产业条件的企业一定生存空间,对其信用水平的恢复有帮助。对于行业龙头企业而言,产品价格的上升将有助于其更快走出行业低谷,进一步增强竞争实力。

面临政策不确定性风险

2015年年底国务院已经明确用3年左右的时间置换地方政府存量债务,由此推算2017年地债务置换仍将继续推进。其中2015年以前发行的且纳入到地方政府性债务的城投债,已有政策是确定可以进行债务置换的,这部分城投债的信用风险基本无忧。对于2015年之前发行但未归纳为地方政府性债务的城投债,由于短期内城投平台投融资功能对地方政府而言是不可或缺的,地方政府仍会极力避免城投债违约事件发生。因此,我们预计明年城投债整体的信用风险不会出现明显恶化。

那么,2017年以后还会有地方政府债务置换吗?地方政府债务改革的初衷是明确地方债的政府信用地位,规范地方政府融资渠道,切断政府信用在企业债务上的延伸,最终逐渐实现让政府的归政府,让市场的归市场。因此,对于新发行的城投债理论上应按照企业债务进行处理。

但考虑到在分税制财政管理体制下,地方的财政收入并不足以完成相应的支出责任。而在限额管理制度下,地方债新发规模有限,而政府虽然一直大力推广PPP模式,却效果乏力。我们认为地方政府与城投企业之间存在的利益关系完全斩断将比较困难,2017年以后是否会出现新一轮的债务置换,将2015年以后新增的城投债务划归为地方政府性债务进行置换还是个未知数。

更长期来看,应该把城投企业放入到整个国有企业分类改革的框架中去考查。2015年底国资委、财政部以及发改委发布的《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》根据主营业务和核心业务范围,将国有企业界定为商业类和公益类。未来城投企业发展方向也应分为这两大类,其中公益类仍依靠的是政府信用支持,而商业类的则会面临市场竞争,需要回归基本面去分析其信用风险。违约将会大概率地发生在地区经济落后、行政级次较低、无特别政治意义、平台地位功能边缘化、政府输血和自身造血功能严重不足、去政府化而丧失政府支持和市场化能力不足双重叠加的融资平台上,尤其要关注其他应收账款比较多的平台公司。

市场不确定性增加

展望2017年,我们认为上述五大因素仍不会出现好转。

首先,在外需持续低迷疲弱、消费增长略有趋缓、去产能调结构持续推进等因素的综合影响下,宏观经济下行压力仍较大。

其次,存量债券中有约4.2万亿元信用债将在2017年到期,如果考虑到未来几个月新发行的短期融资券及超短期融资券也将于明年底前到期,则2017年实际到期信用债规模可能将超过5.5万亿元,可见2017年企业偿债压力仍不小。

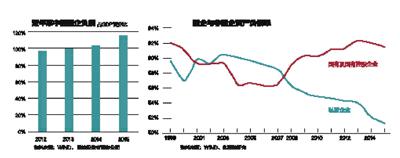

再次,在楼市防泡沫、金融去杠杆、汇率贬值压力下,2017年货币政策可能较2016年进一步收紧,这又加大了企业再融资风险及流动性风险,融资成本可能还会有所回升。从2016年的评级行动来看,前11月主体评级下调次数达到155次,已经超过2015年全年评级下调次数,主体评级下调次数占全部评级调整次数比例超过37%,较2015年进一步上升8个百分点,这表明发债企业整体信用水平仍在恶化,而越来越多的国企违约甚至破产清算,则表明政府对国有企业的信用支持逐步恶化。综合考虑,预计2017年债券市场信用风险仍难出现实质性改善。市场不确定性将增加,2017年信用风险分化趋势将愈加显著。

综上所述,在经济底部运行、债券到期偿还压力较大以及融资环境不及2016年的宏观背景下,预计2017年债券市场信用风险不会出现实质性改善,整体违约状况仍不乐观。而近两年实施的一系列债务治理相关政策,包括地方政府债务置换、过剩行业去产能以及市场化债转股等,将导致整体市场信用风险分化趋势更加明显。

(作者系穆迪—中诚信国际董事总经理/研究咨询部总经理,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员)