晋城市城郊区农业结构演化与土地集约利用的限制因素

贾薇,殷海善

(1.山西工商学院,山西太原030006;2.山西省农业科学院农业资源与经济研究所,山西太原030006)

晋城市城郊区农业结构演化与土地集约利用的限制因素

贾薇1,殷海善2

(1.山西工商学院,山西太原030006;2.山西省农业科学院农业资源与经济研究所,山西太原030006)

基于晋城市统计年鉴的相关数据,回顾了20世纪80年代至21世纪初晋城市城郊区农业结构的演化过程,对土地集约化利用的影响因素进行了分析。结果表明,20世纪80年代的晋城市城郊区存在着明显的蔬菜生产带和粮食生产带,21世纪初晋城市城郊区的农业结构,土地、劳动产生的区块式分布开始显现;晋城市城郊区农业已经逐步实现由传统农业向现代农业过渡,农业结构与类型更加多元化;晋城市城郊区农业结构的演化必然要求土地利用结构有相应的变化,对土地集约利用提出了更高的要求。然而,土地集约利用受到了多种因素的限制,主要包括城市扩张占用菜地、劳动力机会成本上升、环境因素的制约等。

农业结构;土地集约利用;晋城市

农业结构是指构成农业系统的各个要素的内部状态及外在表现形式[1],其核心是大力发展优势产业,提高农民收入[2-3]。随着农业领域的不断发展,其产业结构也处在不断变化的过程中。近年来,学者们针对农业结构及其演化过程展开了研究。谢杰[4]从外部市场条件与区域功能的变动演化2个方面对大城市农业结构变化的原因进行了探讨;代犟等[5]对泛长三角区域内农业产业结构的变化情况进行了分析;李琦珂[6]对松花江流域农业结构的演化规律进行了分析,并提出了相应的调整策略;朱圣钟[7]对秦汉、南北朝和清代3个时期凉山彝族地区的农业结构进行了研究,结果表明,历史时期凉山彝族地区农业结构的变化主要表现为各生产门类之间结构关系的变化;彭廷柏[8]对南方红壤丘陵区的农业结构状况及其盐湖规律进行了研究,指出开创主导生产项目或者产业调整农业结构将有效推进农业的可持续发展;郭丽娜等[9-10]研究了浙江省近5 a的农业产业结构,结果表明,在各产业中,对农业总产值影响由大到小的因素依次为农业、牧业、渔业、林业和服务业产值;李泽峰[11]研究了山西省农业产业结构调整方案,指出加强农产品流通市场建设是山西农业结构调整的必然选择。农业结构的演化必然会引起土地利用结构的变化,随经济的快速发展,土地外延扩张粗放利用已经难以持续给予农业发展所需的空间。推进土地集约利用,将成为区域土地利用的主要目标[12-13],具有重要意义[14-15]。

晋城市位于山西省东南部,改革开放以来,依托自身煤炭资源,经济发展迅速。高宜程等[16]基于对晋城市空间结构演化的分析,采用空间相互作用中的潜能公式方法,研究了城市规模边际效益,对城市空间结构演化阶段进行了判定。然而,有关晋城市农业结构演化过程与土地集约化利用等方面的研究工作尚未展开。

城市郊区是城市周边的特殊地域实体,是受城市化、工业化进程影响最显著的地带[17]。笔者回顾了20世纪80年代至21世纪初晋城市城郊区农业结构的演化过程,对土地集约化利用的影响因素进行了分析,这对于今后科学指导城市郊区农业布局、农业区划工作具有重大意义。

1 研究方法

1.1 研究区概况

晋城市位于山西省东南部,丹河、沁河流域中下游,全市总面积9 490 km2,东西宽160 km,南北长100 km,地理坐标为35°11′~36°04′N,111°55′~113°7′E,市区面积149.6 km2。在地理上,将现在的城区定位为近郊区,泽州县定位为远郊区。该市地处黄土高原南端,属暖温带季风气候,四季分明,一般为春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒冷干燥。全市多年无霜期192.6d,最长226d,最短为138 d。年平均气温在10~11℃,全年日照时数在2 392.8~2 610.6 h,光能资源充足,热量资源丰富。1956年以来的气象资料表明,全县多年平均降水量为628.3 mm,1956年的降水量最高,为1 010.4 mm。降水量主要分布在夏季,占全年降水量的60%。本市的人均占有水量、单位土地人均占有水量均高于全省平均水平,农业生产发展潜力较大。

1.2 数据来源

本研究选用的数据来源于1985年以来晋城市连续多年的统计年鉴及晋城市农业局、林业局相关统计数据。

2 晋城市城郊区农业结构演化

2.1 20世纪80年代晋城市城郊区农业结构

20世纪80年代的晋城市城郊区存在着明显的蔬菜生产带和粮食作物生产带。蔬菜生产带紧密围绕着市区,粮食作物生产带又围绕着蔬菜带,即近郊区以生产蔬菜等为主,远郊区以生产粮食、经济作物等居多。

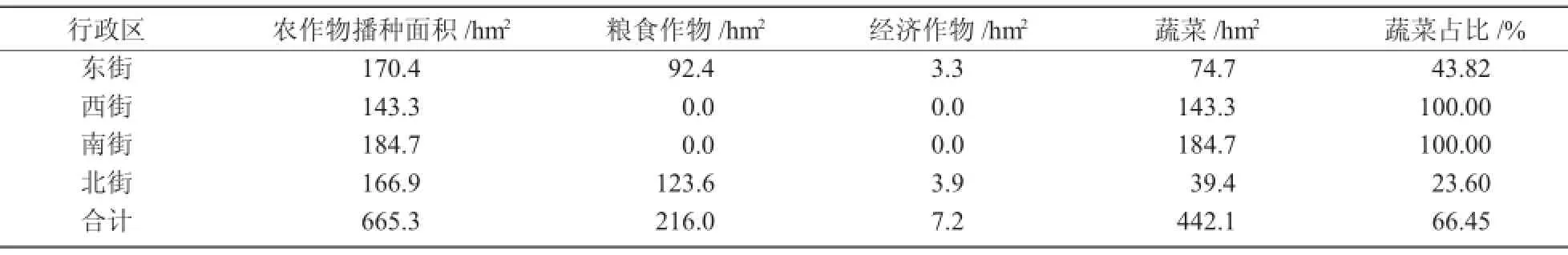

2.1.1 近郊蔬菜生产带1985年以前城区蔬菜生产主要包括城关镇的西关村和西巷村(后升为西街办和南街办),这是2个纯粹的蔬菜生产专业村,耕地面积297.73 hm2,农作物播种面积326.67 hm2,其中,蔬菜播种面积为326.67 hm2,不种粮食作物和经济作物。总体上,东街和北街部分村庄也是蔬菜生产专业村,东街办蔬菜面积占农作物总播种面积的43.82%,北街办蔬菜面积占农作物总播种面积的23.60%,也属于近郊蔬菜带(表1)。

表1 1985年晋城市的蔬菜生产情况

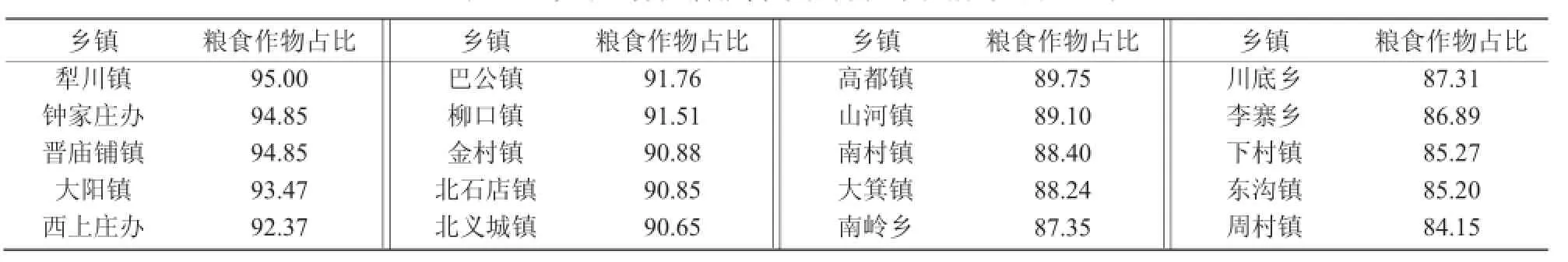

2.1.2 远郊粮食作物带由表2可知,远郊区(泽州县)各乡镇粮食作物面积占农作物总播种面积的90%以上,蔬菜播种面积仅占农作物总播种面积的2%~5%。农业生产以粮食生产为主,蔬菜生产以自给消费为主。在温饱没有完全解决的情况下,粮食作物是城区、郊区农民重要的口粮来源和收入来源。

表2 泽州县各乡镇粮食作物占农作物播种面积比例%

2.2 21世纪初晋城市城郊区农业结构

2.2.1 土地利用投机在城区休闲农业的建设和经营上,少数项目暗含了土地投机行为。所谓“投机种植”,是指建设项目规划选址确定后拟征地告知书公告前,在拟征土地上抢栽、抢种、抢建,牟取法外高额征地补偿费的行为。晋城市土地利用投机行为表现在抢种树木和小产权房开发2个方面。为了获得更高的土地征用补偿,城郊区村庄出现了一种适应征地的“树苗”作物,即农民不种玉米而种树苗,树苗种类有红枣、苹果、梨等。一般经营型的树苗种植,密度为900株/hm2左右,而为征地种植的树苗,密度达到1.5万株/hm2以上。树苗种植以后不进行田间管理,村民以守株待兔的方式等待政府来征地。小产权房开发,以摩登大地为代表的近郊农业,在农业中附加了餐饮、商贸甚至房地产开发为典型。

2.2.2 休闲旅游业晋城市近郊区共有休闲旅游景点景区9处,以人造景观为主,远郊区共有28处,休闲旅游资源包括“山、水、湾、古村镇”等类型,是自然资源和人文资源的综合体。以晋城市市区为中心,可以分为2个环带。一是近郊区,二是远郊区。其中,近郊区作为晋城市的城市边缘区,具备以乡村旅游为主题,以蔬菜、果树、花卉、农作物为依托,延展餐饮、住宿、购物、会议、科普、休闲等内容,接纳城市休闲空间的能力。

2.2.3 粮食作物从粮食作物来看,农业生产实现了较高程度的专业化和区域化。20世纪90年代以后,随着农业机械化的发展,适合机械化生产的小麦、大豆的播种面积提高,而不适合机械化生产、消耗劳力多的玉米、谷子、芝麻、棉花等的播种面积在逐渐下降,有的甚至消失,种植业结构发生了巨大变化。

2.2.4 设施蔬菜设施蔬菜作为高收益的土地利用方式在各乡镇都有零星分布。主要集中在巴公镇、北义城镇、高都镇和北石店镇等平川型乡镇,而在犁川镇、南岭乡、李寨乡、晋庙铺镇、山河镇等山区乡镇无分布,周村镇、下村镇、川底乡、东沟镇、大阳镇等丘陵型乡镇分布比较少。意外的是,南村镇等比较平坦的乡镇分布较少。

2.2.5 水果晋城市水果基地集中分布区域包括3片,一是晋庙铺镇、山河镇、李寨乡和周村镇4镇组成的东南区,是泽州县最集中的区域;二是原东下村乡、原大兴乡、原鲁村乡组成的东北区;三是其余村镇组成的西北区。

对比20世纪80年代与21世纪初晋城市城郊区农业结构的特点可以发现,晋城市城郊区农业已经逐步实现由传统农业向现代农业过渡,农业结构与类型更加多元化。

3 晋城市城郊区土地集约利用的限制因素

产业在空间上的结构就是土地利用结构,产业结构的调整必然要求土地利用结构有相应的变化。土地集约利用就是学者们用来研究一定区域土地利用及其变化的一项重要内容[18]。晋城市城郊区农业经济的发展对土地集约利用提出了更高的要求,然而,土地集约利用受到多种因素的限制。

3.1 城市扩张占用菜地

1978—2012年,城区耕地减少了48.73%,其中,东街(原东关)、南街(原西巷)耕地完全消失,西街(原西关)、北街耕地所剩无几。传统蔬菜基地西吕匠村7 hm2菜田,因为修路占地,在2015年前后已经消失。说明城市的扩张使得传统蔬菜基地丧失殆尽。

3.2 劳动力机会成本上升

当前,劳动力成为农业生产的约束条件。伴随经济发展水平提高和劳动力市场的完善,带来大量青壮年劳动力向非农产业转移,留守农村的老人、妇女和儿童无法完全承担农业生产中必要的人工需求,劳动力逐渐成为农业生产的约束条件,劳动力务农机会成本上升。

3.3 环境因素的制约

晋城市近郊区土地资源、水资源、环境问题的制约作用加强,因而不能布局高集约化的农业。

3.3.1 土地资源冲突城市近郊区土地数量减少,基本农田保有量减少,农民人均耕地数量很少,成为高集约化农业发展的制约因素。

3.3.2 水资源冲突高集约化的设施蔬菜、设施养殖、果树都需要大量水资源,而现在的城市及近郊区都面临着水资源紧缺的问题,和设施农业、设施养殖业发展存在冲突。

3.3.3 环境质量冲突高品质的农产品需要在土壤、水等良好的环境下生产出来,而城市近郊区污染情况比较严峻,已经不适合生产优质农产品。在城区养殖业审批环节中,环保关一般不能通过。此外,城市中人的安全和猪、鸡、牛的防疫形成矛盾,涉及到鸡的禽流感、猪的五号病、牛的疯牛病,成为城市安全隐患。

4 结论

本研究回顾了20世纪80年代至21世纪初晋城市城郊区农业结构的演化过程,并对土地集约化利用的影响因素进行了分析,结果表明,20世纪80年代的晋城市城郊区存在着明显的蔬菜生产带和粮食生产带,21世纪初晋城市城郊区的农业结构,土地、劳动产生的区块式分布开始显现。晋城市城郊区农业已经逐步实现由传统农业向现代农业过渡,农业结构与类型更加多元化;晋城市城郊区农业结构的演化必然要求土地利用结构有相应的变化,对土地集约利用提出了更高的要求。然而,土地集约利用受到了多种因素的限制,主要包括城市扩张占用菜地、劳动力机会成本上升、环境因素的制约等。

[1]刘新.论我国农业的结构演化与功能拓展[J].农业科学与技术:英文版,2009,10(2):145-148.

[2]卫建强,张金焕,王引斌.大力发展小杂粮促进山西农业结构调整[J].山西农业科学,2001,29(2):89-92.

[3]李粉婵.山西省农业种植结构调整及产量趋势分析[J].山西农业科学,2005,33(1):3-6.

[4]谢杰.大城市农业区域农业生产及空间结构演化发展趋势[J].地域研究与开发,1996,15(1):28-30.

[5]代犟,周彬,刘志迎.泛长三角区域农业结构演化分析[J].江苏农业科学,2010(5):529-531.

[6]李琦珂.松花江流域农业结构的演化规律及调整策略[J].长白学刊,2014(2):76-83.

[7]朱圣钟.论历史时期凉山彝族地区农业结构的演变[J].中国农史,2008,27(4):55-65.

[8]彭廷柏.南方红壤丘陵区的农业结构与持续发展[J].农业现代化研究,1995,16(1):50-53.

[9]郭丽娜,骆高远,闵文华.浙江省农业产业结构的灰色关联度分析[J].山西农业科学,2011,39(2):174-176.

[10]牛若铃,骆高远.浙江省农业产业结构灰色关联度分析[J].湖南农业科学,2013(7):116-119.

[11]李泽峰.山西农业产业结构调整与市场发展研究[J].山西农业科学,2006,34(2):3-6.

[12]李瑾.农业产业结构调整与土地集约利用关系研究:以沁水县为例[J].华北国土资源,2013(6):123-128.

[13]陶运平,戴文斌.山西省集约利用土地的问题与对策[J].山西农业科学,2009,37(4):6-9.

[14]何爱霞,苏海民.基于物元分析的宿州市土地集约利用评价研究[J].山西农业科学,2010,38(8):110-112.

[15]韩申山,马新萍,时新昊.陕西省城市土地集约利用与经济发展的耦合关系研究[J].陕西农业科学,2016,62(2):111-114.

[16]高宜程,申玉铭,邱灵.山西省晋城市空间结构演化与重构[J].地理研究,2013,32(7):1231-1242.

[17]吴宇静.快速城市化进程中城郊土地利用变化特征分析:以增城区为例[J].价值工程,2014,33(23):316-317.

[18]Ando A,Uchida R.The space-time structure of land prices in japanese metropolitan areas[J].The Annals of Regional Science,2004,38(4):655-674.

Evolution of Agricultural Structure and the Limiting Factors

of Intensive Land Use in the Suburb of Jincheng City

JIAWei1,YINHaishan2

(1.Shanxi Technologyand Business College,Taiyuan 030006,China;2.Institute ofAgricultural Resources and Economy,Shanxi AcademyofAgricultural Sciences,Taiyuan 030006,China)

Based on the statistical yearbook of Jincheng,we reviewed the evolution of agricultural structure and analyzed the limitations of intensive land use in suburb of Jincheng.The results showed that there were obvious vegetable and food production belts existed in the suburb of Jincheng in 1980s,while the lands and labour showed block types at the beginning of this century.Evolution of agricultural structure led to the change of land use inevitablely,which would be attributed to intensive land use.However,intensive land use was effected bya number offactors,includingurban expansion,labor opportunitycost and environmental limitations.

agricultural structure;intensive land use;Jinchengcity

F301.24

A

1002-2481(2016)12-1899-04

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.12.40

2016-11-03

山西省软科学项目(2014041020-3)

贾薇(1986-),女,山西洪洞人,助教,硕士,主要从事人文地理的科学研究工作。殷海善为通信作者。