海鲜菇液体菌种培养工艺优化

李武辉, 张小林, 刘 兵, 孟俊龙

(1.山西农业大学园艺学院,山西太谷 030801;2.山西农业大学食品工程与科学学院,山西太谷 030801)

海鲜菇液体菌种培养工艺优化

李武辉1, 张小林1, 刘 兵1, 孟俊龙2*

(1.山西农业大学园艺学院,山西太谷 030801;2.山西农业大学食品工程与科学学院,山西太谷 030801)

[目的]优化海鲜菇液体菌种培养工艺。[方法]以海鲜菇为试验材料,菌丝干重为指标,采用单因素及正交试验筛选最适碳源浓度、氮源浓度、pH和温度条件,从而得到最优的海鲜菇液体菌种培养工艺。[结果]海鲜菇液体菌种的最优培养条件为2.50%碳源浓度、0.45%氮源浓度、pH 7、温度26 ℃。在此条件下,菌丝干重最大。[结论]该试验可为海鲜菇的生产提供理论参考。

海鲜菇;液体菌种;菌丝干重;正交试验

海鲜菇(Hypsizigusmarmoreus)又名斑玉蕈、蟹味菇,是真姬菇的一个栽培品种,隶属真菌界担子菌亚门层菌纲伞菌目白蘑科玉蕈属[1]。海鲜菇各族维生素的含量都比较高,尤其是维生素C,而脂肪含量明显低于一般菇类[2-3];其氨基酸含量高,尤其是赖氨酸和精氨酸远高于其他菇类,有助于青少年儿童的身体和心智发育[4-6]。海鲜菇子实体所含的嘌呤和腺苷能增强机体免疫力,抵御多种病毒对人体的侵袭,并具有抗癌作用[7];同时还含有丰富的真菌多糖,能促进机体形成抗氧化成分,所以经常食用海鲜菇有美容护肤、延缓衰老等功效[8-9]。

目前,海鲜菇在我国已开始较大规模的栽培,但还是以固体菌种接种、农户季节性栽培为主,其菌丝生长速度慢,整个制种周期需要100 d左右,时间远远超过一般食用菌,很大程度上限制了海鲜菇的普及和菇农的收益[10]。近年来,关于海鲜菇的研究主要集中在栽培工艺方面,如卢成苗等[11]、赵书光等[12]进行了栽培工艺的优化,而制种方面,只有暴增海等[13]进行了固体菌种的营养条件筛选,液体菌种方面鲜见报道。采用液体菌种可以缩短制种周期,加快萌发速度,降低污染率,提高产量和质量,且液体菌种在金针菇、杏鲍菇等食用菌上已得到了广泛的应用[14]。使用液体菌种进行海鲜菇的栽培,首先需要优化海鲜菇液体菌种的培养工艺。基于此,该试验通过单因素及正交试验,筛选海鲜菇液体菌种培养的最佳碳源浓度、氮源浓度、pH和温度,以期为其生产提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 研究对象。供试海鲜菇菌种由山西农业大学食用菌中心提供,保存于山西农业大学食用菌实验室。

1.1.2 主要试剂。葡萄糖、维生素B1、磷酸二氢钾、麦芽糖、硫酸镁均为分析纯,购自天津市德恩化学试剂有限公司;淀粉、乳糖、蔗糖、蛋白胨、牛肉膏、酵母粉、硫酸铵、硝酸钾购自生工生物工程有限公司。

1.1.3 主要仪器。BS210S电子天平,北京赛多利斯天平有限公司;高压灭菌锅,上海博迅实业有限公司医疗设备厂;SW-CJ超净工作台,上海胜启仪器仪表有限公司;101电热鼓风干燥箱,天津市宏诺仪器有限公司; ZQPW-250全温型振荡培养箱,维克特瑞北京科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 菌种活化。将保存的海鲜菇菌种取出,转接至PDA斜面试管中,放置于26 ℃人工气候培养箱,10 d左右菌丝长满试管,以备使用[15]。

1.2.2 种子液制备。种子液培养基配方为2.0%可溶性淀粉、0.2%酵母粉、0.1%MgSO4、0.2%KH2PO4、pH自然。制备种子液培养基,在无菌条件下接入0.2 cm2的活化菌种1块,置于恒温26 ℃的振荡培养箱,调节转速130 r/min,培养7 d后备用[16]。

1.2.3 单因素试验。基础液体培养基配方为2.0%可溶性淀粉、0.2%酵母粉、0.1%MgSO4、0.2%KH2PO4、pH自然。配制培养基后,每瓶装液100 mL,121 ℃高压灭菌30 min,冷却后按10%的量接入种子液,130 r/min下26 ℃振荡培养,7 d后称量菌丝干重。

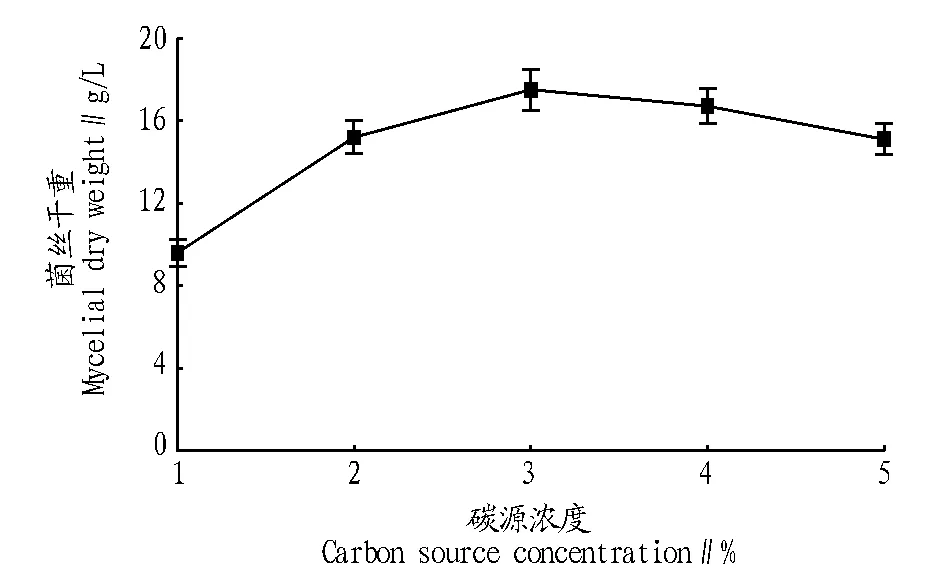

1.2.3.1 碳源浓度的选择。固定氮源酵母粉的浓度为0.2%,pH为7,培养温度为26 ℃,选择碳源可溶性淀粉的浓度分别为1%、2%、3%、4%、5%进行试验,设5次重复。

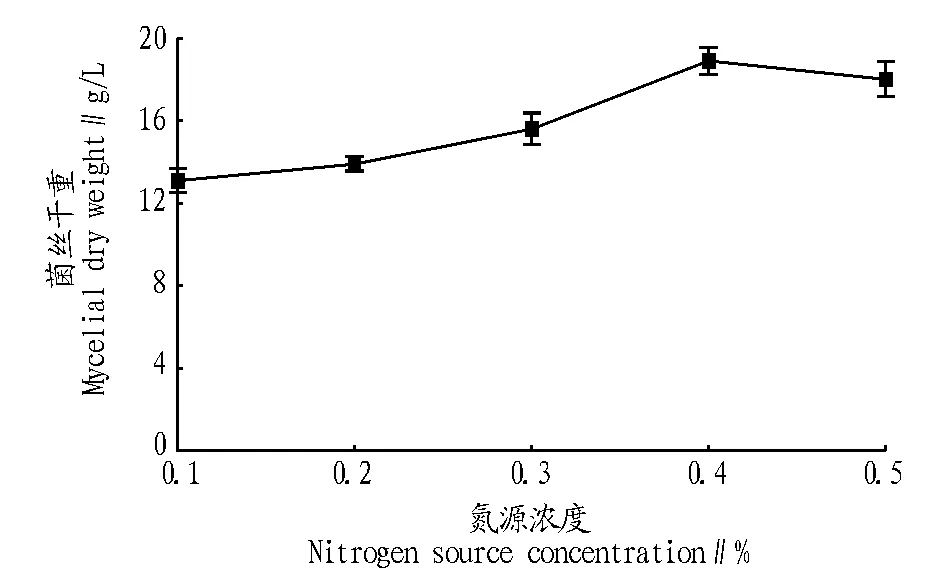

1.2.3.2 氮源浓度的选择。固定碳源浓度为2%,pH为7,培养温度为26 ℃,设计氮源酵母粉浓度梯度0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%,研究氮源浓度对菌丝干重的影响。

1.2.3.3 pH的选择。固定碳源浓度2%、氮源浓度0.2%、培养温度26 ℃,选择pH为5、6、7、8、9进行试验,7 d后测量菌丝干重。

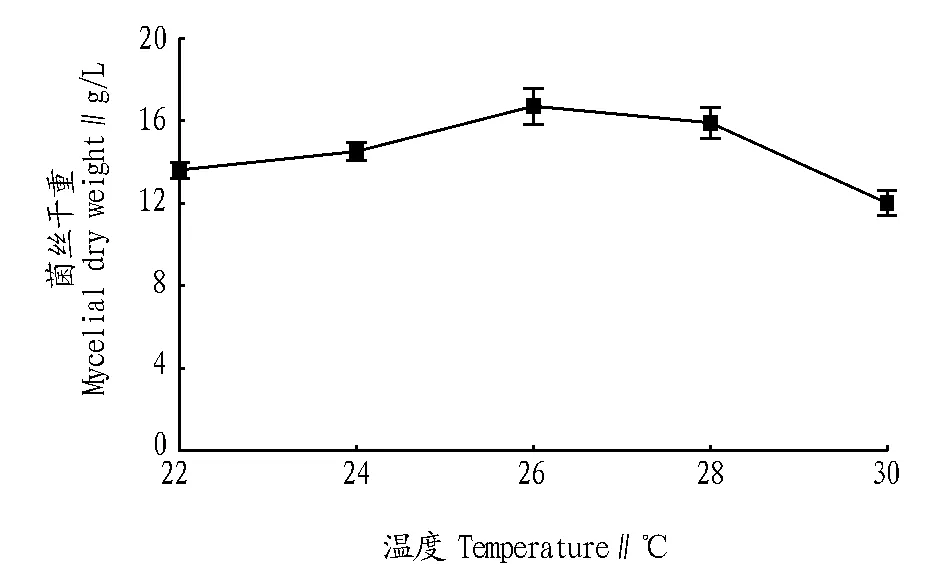

1.2.3.4 培养温度的选择。固定碳源浓度2.0%、氮源浓度0.2%、pH 7,培养温度梯度设置22、24、26、28、30 ℃。研究培养温度对菌丝干重的影响。

1.2.4 正交试验。根据单因素试验结果,做4因素3水平正交试验L9(34),其他工艺参考“1.2.3”。

1.3 菌丝干重的测定 将各组培养好的液体菌种用双层纱布过滤,蒸馏水冲洗3次,沥干后置于70 ℃的烘箱中,2 h后开始每隔30 min取出称重1次,直到2次干重相差小于1 mg,即为恒重,记录并算出每组平均值[17]。

2 结果与分析

2.1 单因素试验

2.1.1 不同碳源浓度对菌丝干重的影响。 由图1可知,当碳源浓度为3%时,菌丝干重最大,为17.5 g/L。碳源浓度为1%时,菌丝干重最小,之后随着碳源浓度的升高而增大,3%时达最大值,之后又开始下降。

图1 碳源浓度对菌丝干重的影响Fig. 1 Effects of carbon source concentration on the mycelial dry weight

2.1.2 不同氮源浓度对菌丝干重的影响。由图2可知,当氮源浓度为0.4%时,菌丝干重最大,为18.9 g/L,其次是0.5%;氮源浓度为0.1%时,菌丝干重为最低值。

图2 氮源浓度对菌丝干重的影响Fig. 2 Effects of nitrogen source concentration on the mycelial dry weight

2.1.3 不同pH对菌丝干重的影响。从图3可知,pH为6、7、8时,菌丝干重基本相同,pH为7时最大,为17.4 g/L;pH为5时,菌丝干重最小。

图3 pH对菌丝干重的影响Fig. 3 Effects of pH on the mycelial dry weight

2.1.4 不同培养温度对菌丝干重的影响。 由图4可知,培养温度为26 ℃时,菌丝干重最大,为16.7 g/L;超过26 ℃后,菌丝干重显著下降;30 ℃时菌丝干重最低。

图4 培养温度对菌丝干重的影响Fig. 4 Effects of temperature on the mycelial dry weight

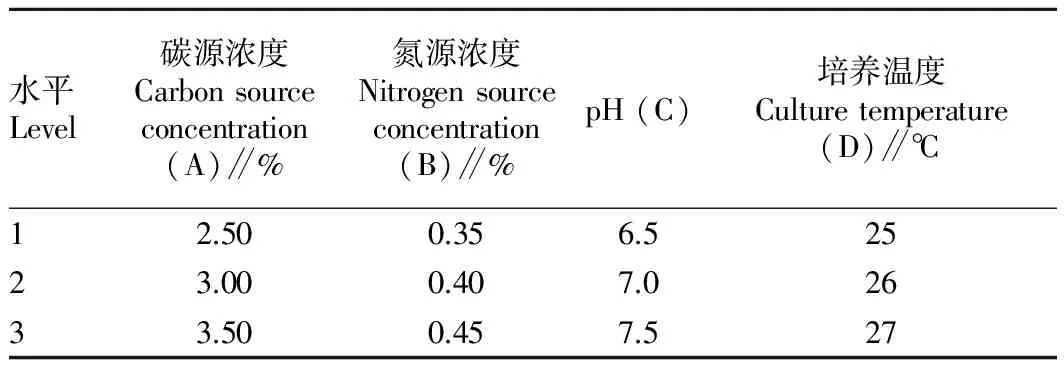

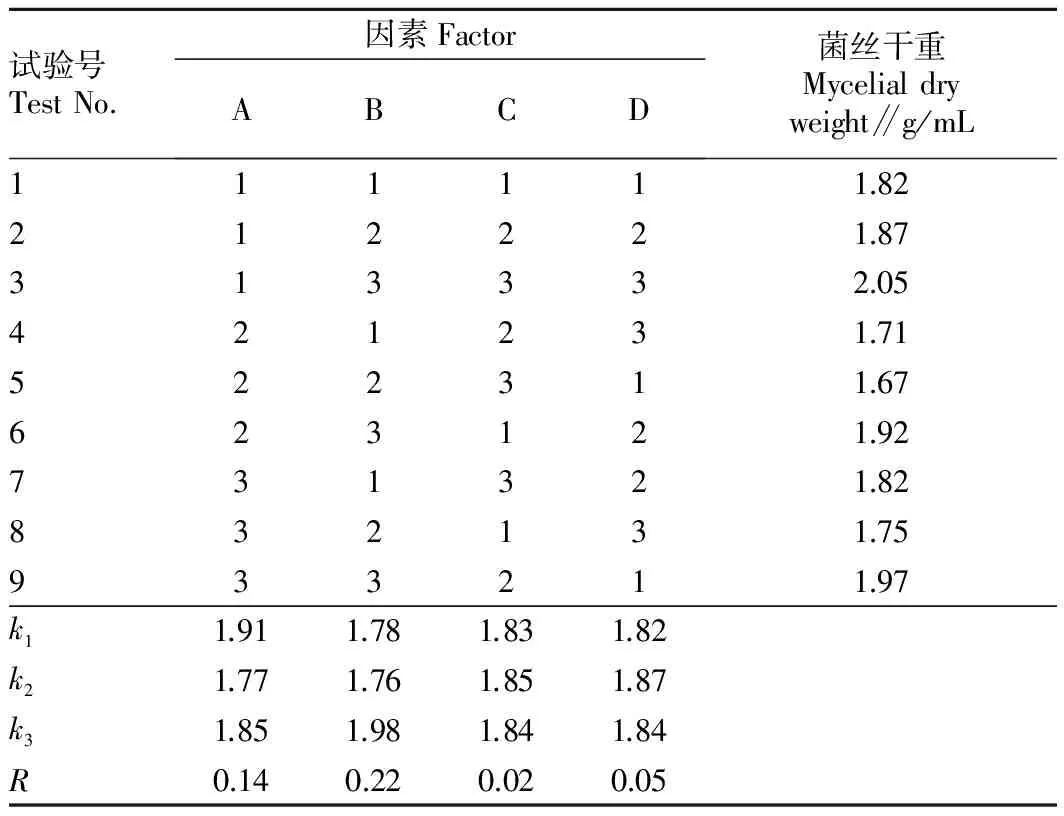

2.2 正交试验 通过单因素试验结果设计正交试验因素及水平(表1)。从表2可看出,影响海鲜菇液体培养菌丝干重的各因素顺序由大到小依次为氮源浓度(B)、碳源浓度(A)、培养温度(D)、pH(C)。其中,pH和温度对菌丝干重的影响较小。最佳培养工艺为A1B3C2D2,即碳源浓度2.50%、氮源浓度0.45%、pH 7、培养温度26 ℃。根据结果设计验证试验,得菌丝干重25.5 g/L。

表1 L9(34)正交试验因素与水平设计

表2 L9(34)正交试验结果

3 结论

该试验研究了碳源浓度、氮源浓度、pH和培养温度4个条件对海鲜菇液体培养菌丝干重的影响,结果显示碳源浓度2.50%、氮源浓度0.45%、pH 7、培养温度26 ℃时,菌丝干重最大,说明该菌种质量好,活力强,接种后的发菌时间最短[18]。故海鲜菇液体菌种的最佳培养工艺为可溶性淀粉2.50%、酵母粉0.45%、中性条件、26 ℃培养。参考文献

[1] 孙淑静,刘建忠,胡开辉,等.真姬菇新品种营养成分分析与农艺性状鉴定[J].中国食用菌,2013,32(3):19-21.

[2] 周浩.真姬菇多糖的提取和组分研究[J].安徽农业科学,2009,37(30):14879-14880.

[3] 林忠宁,陈敏健,刘明香,等.真姬菇菇脚和菌糠氨基酸含量测定及营养评价[J].中国食用菌,2012,31(2):44-46.

[4] 方璐,齐秋月,李滨,等.白玉菇液体发酵菌丝体生长和产胞外多糖培养基的优化[J].山东科学,2012,25(1):24-31.

[5] 李顺峰,刘兴华,张丽华,等.真姬菇子实体多糖的提取工艺优化[J].农业工程学报,2008,24(2):281-284.

[6] LKEKAWA T.Beneficial effects of mushrooms,edible and medicinal,on health care[J].International journal of medicinal mushrooms,2001,3(2/3):291-298.

[7] LEE Y L,YEN M T,MAU J L.Antioxidant properties of various extracts fromHypsizigusmarmoreus[J].Food chemistry,2007,104(1):1-9.

[8] KIM T H,PARK K M,JUNG H S,et al.Evaluation of anti-atopic dermatitis activity ofHypsizigusmarmoreusextract[J].Phytotherapy research,2014,28(10):1539-1546.

[9] CHANG J S,BAE J T,OH E J,et al.Cancer preventive potential of methanol extracts ofHypsizigusmarmoreus[J].Journal of medicinal food,2009,12(3):493-500.

[10] 吴琼峰,詹位梨.海鲜菇工厂化高产优质栽培技术[J].福建农业科学,2013,44(9):49-51.

[11] 卢成苗,贾金川,范育明,等.海鲜菇工厂化栽培技术[J].上海蔬菜,2012(4):83-84.

[12] 赵书光,张亚丽,张翠娥,等.海鲜菇工厂化袋式高效栽培技术[J].安徽农学通报,2013(23):43.

[13] 暴增海,杨飞,王增池.不同营养条件对海鲜菇菌丝生长量的影响[J].北方园艺,2011(6):180-181.

[14] 戴建清,曾志恒.食用菌液体菌种研究现状及发展趋势[J].中国食用菌,2012(5):1-3.

[15] 黄清荣,姜华,张萍,等.真姬菇液体培养基的正交试验研究[J].安徽农业科学,2005,33(9):1626-1627.

[16] 黄清荣,杨立红,钟旭生,等.真姬菇深层培养碳氮源及无机盐的优选[J].湖北农业科学,2005(6):79-81.

[17] 王叔淳.食品卫生检验技术手册[M].北京:化学工业出版社,2002:117.

[18] 杨丽维,王玉,班立桐,等.杏鲍菇液体菌种培养基的筛选和优化[J].北方园艺,2014(6):150-152.

Optimization of Liquid Culture Conditions forHypsizigusmarmoreus

LI Wu-hui1,ZHANG Xiao-lin1,LIU Bing1,MENG Jun-long2*

(1.College of Horticulture,Shanxi Agricultural University,Taigu,Shanxi 030801; 2.College of Food Science and Engineering,Shanxi Agricultural University,Taigu,Shanxi 030801)

[Objective] To select the optimal liquid culture conditions forHypsizigusmarmoreus.[Method] WithH.marmoreusas the test materials,both single factor test and orthogonal test were adopted to screen the optimal carbon source concentration,nitrogen source concentration,pH and temperature by taking the dry weight of mycelium as the index,so as to obtain the optimal liquid culture conditions forH.marmoreus.[Result] The optimal liquid culture conditions forH.marmoreuswas as follows:2.50% carbon source concentration,0.45% nitrogen source concentration,pH 7 and 26 ℃.Under this condition,the mycelium had the greatest dry weight.[Conclusion] This test provides theoretical reference for the production ofH.marmoreus.

Hypsizigusmarmoreus; Liquid culture; Dry weight of mycelium; Orthogonal test

山西省煤基重点科技攻关项目(FT20140301)。

李武辉(1991- ),男,山西万荣人,硕士研究生,研究方向:食用菌栽培和育种。*通讯作者,副教授,硕士,硕士生导师,从事食用菌栽培和育种研究。

2016-11-14

S 646.1+9

A

0517-6611(2016)35-0043-02