教学研究型农业大学全日制硕士研究生分类培养模式的系统分析

杨 平,庞全海,张 敏,白益彪

(山西农业大学研究生院,山西太谷 030801)

教学研究型农业大学全日制硕士研究生分类培养模式的系统分析

杨 平,庞全海,张 敏,白益彪

(山西农业大学研究生院,山西太谷 030801)

对比分析了全日制学术型硕士和全日制专业学位硕士培养模式,并通过系统详细的分析,得出了全日制硕士培养模式的六大系统要素,分别是目标、管理、师资、课程、教学和质量,并说明这6个要素共同构成了全日制硕士培养的基本系统要素。

专业学位;学术型学位;分类培养

随着时代的发展,我国高等教育人才培养与社会需求发生了极大的变化。博士研究生的培养规模满足了我国对研究型科研人员的需求。硕士培养中的学术型人才规模较大,人才提供大于社会需求;专业硕士规模偏小,人才培养难以满足社会需求或难以匹配行业发展需要。教学研究型农业大学应对研究生教育结构进行调整,合理设置学术型硕士和专业硕士招生比例。全日制专业学位研究生的招生和培养标志着研究生教育由学术型学位向专业学位转变。为了实

现全日制专业学位研究生和学术型研究生的分类培养,需要对其培养模式加以系统分析。

1 培养模式比较

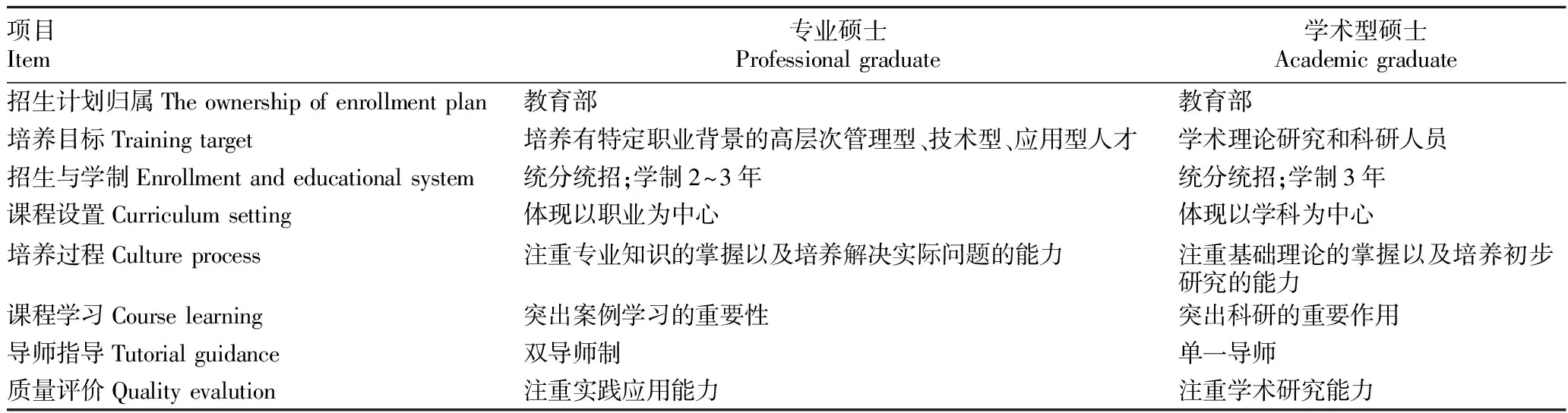

在构建全日制专业学位硕士研究生培养模式的时候,要注意区分专业学位硕士和学术型学位硕士的不同之处。表1就全日制专业学位硕士研究生与全日制学术型硕士研究生的培养模式的各个环节进行比较。

1.1 培养目标 学术型硕士与专业学位硕士的培养目标各有侧重点。学术型硕士侧重于理论学术的研究,目的在于培养从事教学和研究能力的高校和科研机构的科研人员;专业学位硕士的培养更加注重知识的应用能力、技术创新的能力、专业实践的能力,在培养过程中带有明显的实践性特点,主要目的是培养满足社会需求的技术应用型人才。

表1 全日制学术型硕士研究生与全日制专业硕士研究生培养模式比较分析

1.2 招生与学制 两类硕士研究生都须参加全国硕士研究生统一入学考试(简称“统考”)。学术型硕士学制3年,专业学位硕士学制 2~3年,毕业时所有课程合格、培养环节完成、论文答辩通过并符合学位条例的规定,可同时颁发毕业证书和学位证书。

1.3 课程设置、培养过程与课程学习 课程学习是研究生获得相关专业领域或学科基础理论、专业知识的重要途径。全日制学术型硕士研究生的课程设置以学科为中心,应具备坚实的理论功底,培养过程注重基础理论的掌握以及培养初步研究的能力,突出科研的重要作用,具体设置公共学位课、专业学位课、专业必修课、专业选修课和公共选修课;专业学位硕士研究生的课程设置应以实践应用为目标,以满足职业需求为目的,培养过程要注重专业知识的掌握以及培养解决实际问题的能力,突出案例学习的重要性,具体设置公共学位课、领域主干课、专业选修课模块。

1.4 导师指导 全日制学术型硕士研究生的导师为单一制,偏向于指导专业理论研究和科学研究;全日制专业学位硕士研究生培养为“双导师制”,由校内、校外导师共同培养。校内研究生导师理论基础深厚、指导经验丰富、工作能力强,对研究生主要以理论指导为主;校外研究生导师要求专业领域中有丰富的实践经验,侧重于实践经验的传授和指导。

1.5 论文撰写 学术型硕士学位论文的选题多注重理论研究的学术价值和研究方法的创新性,偏向于理论研究;专业学位硕士论文的选题应秉承现实性和应用性的原则,强调实践应用,培养学生发现难题、分析问题并进一步解决实际问题的能力。全日制专业学位硕士的论文内容来源于专业实践内容,可以是调研报告、案例分析、工程设计、产品研发等。双导师制的实现可以使专业学位研究生的选题理论联系实际,提高论文的研究水平和科研成果的转化率,也有利于培养专业学位硕士研究生解决生产实践中问题的能力。

2 分类培养模式的系统分析

2.1 培养目标系统分析

2.1.1 思想政治、品德目标方面。通过对各高校培养目标的比较分析,两类硕士研究生培养目标的第一条都是遵纪守法、思想端正、身心健康;拥护党的领导,拥有正确的政治方向;树立正确的人生观,培养良好的工作态度。

2.1.2 知识技能目标方面。全日制学术型研究生主要培养将来从事科研和教学工作的学术水平高的人才,要求硕士研究生熟练掌握本专业坚实的基础理论和系统的专业知识,初步具备独立从事科研工作的能力。全日制专业学位硕士研究生主要培养实践技能复合应用型人才,要求硕士生掌握该领域坚实的基础理论知识和专业知识,有一定的独立承担专门技术工作、分析和解决实际问题的能力。

2.2 管理系统分析 管理是一项复杂的系统性工作,在研究生分类培养模式中指的是在实现培养目标的情况下,系统内各要素按照最优的运行方式进行资源的整合与调动。在研究生分类培养模式中,管理系统的要素包含以下几个子要素。

2.2.1 管理对象子要素。管理对象是全日制学术型硕士研究生和全日制专业学位硕士研究生。虽然两者都经过全国硕士研究生统一入学考试,但由于其生源质量、培养目标有所不同,从而造就研究生培养的侧重点不同。

2.2.1.1 生源质量方面。

(1)全日制学术硕士研究生和全日制专业学位硕士研究生在招生要求上差距不大,但由于初试科目难度不一,一些基础相对较差的学生会选择相对比较容易考的专业学位,这也就一定程度上造成了专业学位硕士研究生生源质量低于学术硕士研究生。

(2)社会上对全日制专业学位硕士研究生的认可度不高,或受重学术、轻应用的观念影响,很多学生在选报第一志愿时选择了学术型硕士,这也造成了专业学位生源质量低于学术型硕士。

2.2.1.2 学生方面。

(1) 培养定位是否清晰、准确。全日制学术型硕士研究生毕业后可以进入科研机构、高校以及其他行政事业单位就职,成为科研单位、高校所需的科研人才和教学工作、学术理论研究人才。因此,学术型研究生是否能够具备一定的科研能力以及适应今后科研工作的能力取决于学生对自己的培养定位是否清晰、准确。

全日制专业学位硕士研究生毕业后则倾向于去企业就职,成为企业所需的高级管理人才和技术人才,因此,专业学位硕士教育应培养具备岗位所需的职业技能、胜任各项工作的能力的专业学位研究生。

(2)就业压力山大。高校扩招一定程度上导致毕业人数大于社会需求人数,所学专业偏冷、实际薪酬低于目标薪酬等一系列就业问题是困扰研究生的诸多问题。如何就业、如何就好业是全日制学术型硕士研究生和专业学位硕士研究生要面对的共同难题。因而,为了使自己在毕业后从竞争岗位中脱颖而出,硕士研究生需要根据以后自己将从事的行业提前做好职业规划,锻炼自己相关方面能力,不断提升自我。

2.2.2 管理人员子要素。管理人员子要素在研究生分类培养模式中起着沟通、协调作用。它不仅包括国家、省级、校级层面的相关负责人,也包括广大一线具体负责研究生培养工作的研究生教学秘书和管理人员。由于两类硕士研究生在招生、培养方式上均有相同之处,所以各高校可以使用一套管理人员予以管理,既实现了资源的有效利用,使2套培养模式之间实现相互借鉴,又可以避免人为割裂培养工作。

2.2.3 管理制度子要素。管理制度主要为具体管理行为提供行为准则和操作规程,有效约束管理系统内所有成员的行为,具体包括国家的法律法规、高校的规章制度、个人的行为准则。学校的规章制度是高校对全日制硕士研究生培养质量实施监控与管理的基础,也是基本依据,它主要由学生管理制度(学生守则、课堂守则等)、教学管理制度、教师及管理人员管理制度等构成[1]。

2.3 师资系统分析 为人师表、言传身教等充分体现了教师对学生的影响是显而易见的。教师自身能力水平和知识素养的高低会对学生产生深远的影响。例如教师授课水平的发挥会直接影响学生接受知识水平、价值观的形成及行为方式等诸多方面。

该研究所指的师资系统包括从事课程教学的教师、研究生的指导教师。在2009年开始招收全日制专业学位硕士研究生以前,我国全日制硕士研究生都是以科研型人才为主要培养目标,导致各高校教师都是学术型人才,缺乏实际应用经验。从每年的招生计划来看,专业学位招生计划指标逐渐增多,但受学校教师编制的制约,学术型硕士和专业学位硕士培养模式相同,共用一套教师队伍。教师大多数是毕业后到高校任教,理论传授有余、实践能力不足。

学术型硕士研究生实行的是单一导师制,即由导师负责研究生科研能力的培养。专业学位硕士研究生实行的是双导师制,即由校内导师负责研究生理论的讲授,校外导师负责指导研究生实践能力的培养。通过校内加校外双重模式,使得学生在学好专业基础知识的同时掌握实际生产过程中的技能,并将专业知识融入实际生产中,发现并解决生产中的难题。但在实际培养过程中,校外导师少,且导师忙于各自的研发、教学,往往和研究生的交流少。此外,校外专业技术人员实践经验丰富,但受学历、经费、项目等门槛限制,双导师制的实行还是困难重重,值得进一步思考。

2.4 课程体系系统分析

2.4.1 课程体系。课程体系是由不同的模块组成,而每一模块又是由不同的课程组成,课程与课程之间、模块与模块之间形成既相互联系又相互独立的关系,共同服务于培养目标。学术型研究生的课程体系应以硕士研究生将来的科研或进一步深造攻读博士研究生为目的予以构建,课程体系的设置应体现出专业性、知识的系统性、逻辑性。专业学位研究生则应体现职业特色,地方教学科研型农业院校应结合区域经济发展,设计有地域特色或行业特点的培养方向,开设具有针对性的应用性课程。因此,课程体系的专业性与应用性应是体现相关学科或职业最为核心的知识体系。例如专业课程可以分为专业学位课、专业选修课两大模块。专业学位课设置4~5门核心课程,以保证课程体系的专业性。专业选修课可设置多门课程,以便为不同研究方向提供宽广的选择,甚至鼓励开展跨专业、跨学科选课,以便培养交叉学科复合型人才。

2.4.2 课程内容。课程内容指的是课程知识机构以及具体的知识点。全日制硕士研究生的课程内容可以利用所在区域经济发展中相关的理论与实践问题以及取得的先进经验与成果进行不断的更新。从理论研究上体现相关学科国内外发展的最新研究动态,从实际应用上要反映行业最新的发展动向。通过科研或应用创新,使教师解决实际问题的能力或创新能力进一步提高,课堂内容更为贴近实际。只有教学内容不断更新,不断吸收最新的科技成果,参考国内外优秀的教科书和参考书,保持课程内容的前沿性,才能吸引学生兴趣,极大地提高教学质量。

2.5 教学系统分析 一般而言,研究生的课堂教学多以讲授为主、研讨为辅。实际上,讲授有余,研讨不足,从而造成了课堂难以形成活跃气氛,学生不愿上课或上课接受知识的程度不高,不能充分发挥学习的主观能动性。

为了提高研究生的教学质量,要让研究生主动参与课堂教学,培养研究生主动发现问题的意识。可以采取师生互换角色的方式,由主讲学生制订讲课内容和讨论内容,可以选一些前沿的学术论文,大家可以就不懂的问题进行探讨,教师可以引领大家的思路,不断启发学生,进而解决问题[2]。

学术型研究生可运用多种教学方式,如专题讨论、科研前沿进展以及课堂外教学等方式来提高学生学习的积极性,鼓励学生参与到教学中来,以便于更好地运用所学知识解决科研或实践中的难题。专业学位研究生教学过程要发挥企业导师的作用,重视现场教学、案例分析、小组讨论和模拟训练等方法来丰富教学内容、加大信息量、开阔学生思路[3]。

2.6 质量系统分析 培养质量是指整个研究生培养过程的质量。硕士研究生的培养是一个长期、持续、系统的过程,其培养质量贯穿整个研究生培养过程。从硕士研究生分类培养的目标出发,在培养过程中,需要有较完善的质量监督体系和评价体系予以监督和约束。针对培养的具体环节,相应的质量监督体系和评价体系的建立应该包括以下几个方面[4-5]。

2.6.1 招生体系。招生管理部门负责提前做好发布招生信息的工作,让报考学生了解两套培养体系不同的人才培养目标与培养方向,让学生在报考前做好选择。

2.6.2 学籍管理体系。学籍管理部门要清楚了解这两类硕士研究生的数量,对这两类休退学等学籍异动情况进行全程监控;精确掌握各专业入学、在校生、毕业、授学位学生数量,能进行分类统计,以便实现分类培养模式改革效果的统计分析。

2.6.3 培养方案课程体系。包括两种类型培养方案中课程库的建立。全日制学术型硕士研究生的课程体系由公共学位课、专业学位课、专业必修课、专业选修课、补修课和公共选修课组成;专业学位硕士研究生的课程体系由公共学位课、领域主干课、专业选修课、补修课组成。

2.6.4 培养过程评价体系。主要围绕研究生培养过程中的各个培养环节进行考核和评价,包括研究生个人课程计划、学位论文的开题报告、学术活动、社会实践或教学实践、中期考核等各个环节。全日制专业学位硕士研究生在完成以上考核的同时还须进行一个专业实践考核。

2.6.5 硕士学位论文质量评价机制。硕士研究生的学位论文作为硕士研究生培养质量最直接的反映,其质量标准和评价机制的建立有着重大意义。对硕士研究生学位论文的质量评判通常主要从以下几方面考量:选题的理论或实际意义、研究内容和方法、论文工作量的大小、论文的写作文风、论文的创新性、论文的社会价值或经济价值等。针对全日制学术型研究生和专业学位研究生,应制订不同类型学位论文的质量标准与规范。针对全日制学术型硕士研究生这类的学位论文质量标准,首先要考虑其知识理论是否严谨、是否科学、是否有前沿性;针对全日制专业学位硕士研究生的学位论文质量标准,要考量其是否具备可操作性、实践性,以及实践应用价值大小等。

盲审是硕士研究生学位论文评价质量高低的有效手段之一。以山西农业大学为例,该校对研究生学位论文釆用双盲评审办法,盲评论文由研究生院委托相关学校或相关学科专家进行评审。每篇论文请2~3位相关学科副高级以上职称专家评审。如果第1次盲评未通过,则必须修改后再次盲审。盲审通过后进行学位论文答辩,再次盲审不过则重写学位论文,半年后再次申请盲审。

2.6.6 规章制度体系。以上质量监督和评价体系还需要学校出台相应的规章制度予以保障体系的正常建立与运行,并约束相关质量监督和评价体系,为实现硕士研究生分类培养提供政策支持。

3 结语

教学研究型农业大学全日制硕士分类培养模式的形成是一个长期不断的探索、实践、修正、完善的过程。不断探索教学研究型农业大学全日制硕士研究生教育的新模式,完善全日制硕士研究生教育的管理机制,不断探索全日制硕士研究生教育的新途径,才能推进研究生分类教育的可持续发展[4]。参考文献

[1] 刘翔.全日制硕士专业学位研究生培养质量监控体系构建研究[D].湖南:湘潭大学,2013.

[2] 高翔宇,张显.浅议如何提高研究生的培养质量[J].大学教育,2014(12):40-42.

[3] 魏效玲,李波,陈蕊.全日制专业学位硕士研究生教育特色研究[J].河北工程大学学报(社会科学版),2013,30(2):67.

[4] 刘晓娟,赵永刚.全日制工程硕士专业学位研究生培养研究[J].宁夏大学学报(人文社会科学版):2011,33(5):173-175.

[5] 田丹.对学术型学位硕士研究生课程建设的探讨[J].教育教学论坛,2016(33):233-234.

[6] 娄淑琴,高万英.全日制工程硕士培养探究与实践[J].工业与信息化教育,2013(4):1-4.

Systems Analysis of the Model to Classified Cultivation of Full-time Graduate Students in Teaching and Research Agricultural Colleges

YANG Ping,PANG Quan-hai,ZHANG Min et al

(Graduate School,Shanxi Agricultural University,Taigu, Shanxi 030801)

The training mode of full-time academic graduate and full-time professional graduate were compared and analyzed in this research. Through the systematic and detailed analysis, the six major system elements of the full-time master’s training mode were obtained, which was objectives, management, faculty, curriculum, teaching and quality. It was believed that these six elements constituted the basic system elements of the full-time master’s training together.

Professional degree;Academic degree;Categorized training

2015年山西省研究生教育改革研究课题基金资助(2015JG45)的部分研究成果。

杨平(1982- ),男,山西太谷人,助教,硕士,从事高校研究生培养与管理工作。

2016-10-26

S-01;G 643

A

0517-6611(2016)35-0253-03