发诸自然

赵黎

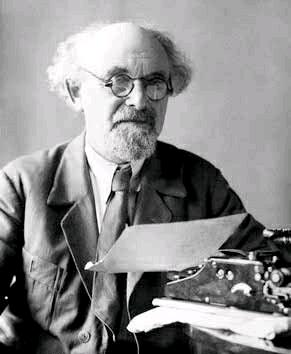

伊万诺夫-拉祖姆尼克视普里什文为一个具有宇宙感的俄国大艺术家,一位真诚面对自然的诗人,他有着自己的风格,自己的形式,而主题也一以贯之:“伟大的牧神”。伊万诺夫-拉祖姆尼克的评论发表于1911年,而此时的普里什文仅仅发表了最初的两部作品(《飞鸟不惊的地方》发表于1907年,《跟随魔力面包》发表于1908年)。而事实上,反观普里什文的毕生创作,他的主题确乎不出他所钟情的自然——“伟大的牧神”。不知是惊叹伊万诺夫-拉祖姆尼克的先见之明,还是为普里什文从一而终对自然的虔敬深情而感动。

《人参》发表于1933年,此时的普里什文已迈入耳顺之年,而文章却丝毫不见苍老的痕迹,那个逃学去寻找童话国度——亚洲的金山国的燃情少年仿若又“出走”了。《人参》中的“我”是参加过日俄战争的俄国士兵,流落到中俄边境的乌苏里原始森林,在那里遇见一个挖人参的中国老人卢文,此后“我”和卢文在森林里一起生活,驯养梅花鹿,最后年老的卢文去世了,另一个梅花鹿化身的女人来到“我”的身边。于是,我们一同出发寻找那只作为生命之根的人参。《人参》是普里什文自然写作风格的延续,而关于狩猎情节也使得他为后人诟病。

“亲人般的关注”:寻找生命之根

普里什文把大自然视为宝藏,而他自己就是一个好奇心无比旺盛的孩子,每次惊喜的发现都让他快乐无比。回归自然的普里什文总是不经意就展露了那颗赤子之心,“我从小就向往着神秘的大自然,没有想到途中竟来到这样一个去处,它仿佛就是按照我的趣味建造的天堂”,而正是这样宗教般的热情与真诚,差点儿就让他忘了战后流落士兵的身份。他能亲切地叫出每一种植物的名字,清晰明朗地辨认出花楸树、黄伯栗、核桃树、树状羊齿等,如若不是发诸内心的热爱,又怎会对这一草一木如数家珍。对自然的深情,使得他毫不吝惜用华丽的辞藻来倾诉衷肠,“我翻过一座山脊,眼前就出现了蓝色的海洋。不错,单单为了居高临下观看这蓝色的海洋,这期间挨过这么多难熬的夜晚也是值得的……我从高处久久地尽情欣赏着面前的景色,我认为自己千真万确是世界上最幸福的人了……”甚至是一颗小小石头,他也能感受到它的“心跳”:“紧靠海边的水中有一块石头,样子像一颗黑色的心……假如你俯伏着把你的心紧贴在这块石头上,屏息静听,你会感到随着波浪的拍击,那块像心的石头在微微颤动。也许因为我孤孤单单一个人,感到不好受,真想有个人来作伴,以至于竟把这块石头当做人,跟它在一起就像跟一个人在一起一样”。一颗小小石头,也有生命跳动的脉搏,普里什文笔下的石头不是冰冷的,自然也不是死寂的,万籁寂静而灵动。也只有如此的温情,“我”才能报之自然以一个毫不保留、真真正正的孤寂自我。这里的“我”与自然中的一草一木、一石一山并无二致,它们与我一样多愁善感,我与它们一样寂静孤独。如此情感确乎自然而然,一往情深,真是妙极了!

普里什文笔下的自然是美丽的,宛如梅花鹿那双令人陶醉的眼睛。文章用大量的篇幅描写了梅花鹿的可爱:“母鹿的嘴是黑色的,对动物来说,那嘴可是太小了,不过他的耳朵非常大,而且那么端庄,那么机警,有一只耳朵上还有一个小孔,看过去是透亮的。其他的细节我就顾不上观察了。它那双美丽的、又黑又亮的眼睛把我的注意力全部吸引了——那简直不是眼睛,而是两朵花。”端庄、可爱的梅花鹿跃然纸上,而也正是这双美丽的眼睛深深地印刻下的美好记忆,才使得“我”在以后两次与梅花鹿相遇时,迷醉其中,看着它走远,而作为猎人的我,原本应该去抓住它的蹄子。这样遗失的美好,又仿佛是“我”的爱情与那个好似梅花鹿化身的女子。“我”也曾像迷恋梅花鹿一样迷恋着她,“我”也像给予梅花鹿“自由”一样,永远地离开了她。纯洁的爱情与美丽的梅花鹿互相交织,普里什文对自然的深情可见一斑。年轻时的爱情朦胧而热烈,短暂而难忘却,是否像捉住鹿一样抓住那位女子就大功告成了?而在描写到驯养梅花鹿时,这份深情一下子化作了平淡,甚至有些残忍,这也是许多人诟病的地方。下文将做一些分析。

与梅花鹿等自然形象不同,人参的描写总显得那么深沉而寓意无穷。或许与挖人参的老人卢文的相遇就注定了命运中与人参的牵连。初次见到的人参是被七个人紧紧守护着的,“这一植物根系很像人;那下身分明长着腿,上面有手和脖子,脖子上有脑袋,脑袋上甚至有辫子,手脚上的根须那么像细长的指头”。而守护着人参的七个人专注的神情悄悄地影响着“我”,他们对生命之根的虔诚信念感召着“我”,人参仿佛笼罩着宗教的神秘感。卢文同我去寻找人参,人参在何处并没有一个确切的终点,唯有虔敬之心才能指引去往人参的道路,寻人参仿佛就是一次朝圣。此时的人参是“一株不高的细枝上,长着几片叶子,像是伸了五个指头的人掌”,娇嫩至极,仿佛任何的搅动,一只鹿蹄甚至一只蚂蚁,都足以夺去他的生命。等待它长大需要十五年的光景。“我”感到害怕了。十年过去,当“我”忙碌于自己理想的事业,才渐渐体会生命之根的意义:“生命之根的力量是那么大,我凭着它找到了我整个自身,并且爱上了另一个青年时代所渴望的女人。是的,我觉得生命之根的创造力在于,它可以让人从自我中走出,又在另一个人身上展示出自我来”。生命之根同我脉管里的血一起跳动了,成了我的力量。值得一提的是,这部作品于1933年以《生命之根》为标题首次发表于苏联第一本大型文学期刊《红色处女地》上。而在次年出版单行本时,则以《人参》为正标题,以《生命之根》为副标题,而在同年收录于《金角》一书时,则又以《生命之根》为正标题,以《人参》为副标题。作者几易其题,后来又几易其稿,人参的寓意作者仍在反复摸索着。

身体内的两个“我”:为人诟病的猎人情结

小说并没有止步于对自然亲人般的关注中,初次见到梅花鹿的激动化为了平淡、冷漠的捕猎。作为猎人,初见梅花鹿的心理是矛盾的:“我身上的两个我在打架,一个说:‘你会失去这一瞬间,这机会是一去不复返的,为此你会伤心一辈子。快抓住它吧,动手吧,你会得到一只母梅花鹿,一只动物界最美丽的动物。另一个说:‘安安静静地待着吧!可以把这美妙的瞬间保留下来,千万别用手碰它。”这是因为普里什文身上的“本我”和“自我”在强烈斗争的结果。一方面:“我是个猎人,从某种意义上说也等于一头野兽。我真忍不住想悄悄地抬起一点儿身子,猛不防地一把抓住它的那两只蹄子。是的,我是一个身强力壮的人,我感到只要用两只手狠狠地抓住那蹄子根,我便可以降服这只鹿,用腰带把它捆绑起来。我这种要抓住这鹿把它据为己有的难以抑制的欲望,任何猎人都会理解的。”而另一方面:“在我的身上还有另外一个我,他感到不应该去抓这只鹿,恰好相反,既然出现了这美妙的瞬间,他倒是想使这瞬间成为不可侵犯的,把它永远铭记在心里。”这一矛盾心理并未贯穿始终,强烈的情感被娴熟的捕猎技巧掩盖,冷酷血腥的狩猎场面让人禁不住心中抱怨。美丽可爱的梅花鹿,有着生命脉搏的石头,一草一木的灵气被这个“背着鹿肉,拿着那张梅花鹿皮,拿着珍贵的鹿茸、鹿心、鹿肝、鹿胡子,拿着豹毯”收获满满的猎人形象带走了。而上文中可爱的“跺脚”的梅花鹿,此时已在他的刀俎之下:“这时我走了出来,把切割机的盖子打开,把已经孤立无援的公鹿的头拽过来,拴在撑着箱壁的板条上。割鹿茸是非常痛苦的事情。血像喷泉一样从手底喷射出来,不过痛苦只是一刹那的工夫。年轻的鹿会发狂地叫起来,惊恐地翻着白眼……”这样的场面真是让人不寒而栗,也使人产生了这样的怀疑:这位生态文学先驱的作品与一般的狩猎小说有什么差别吗?而同为生态小说家的菲耶夫笔下的打猎与普里什文笔下的打猎完全不一样。作者竭力描写的不是打猎的乐趣,而是被猎杀的动物的痛苦以及它们对人类的憎恨:“血液里不断翻起一团团的气泡,这时野兽的眼睛依然闪着微弱的光芒。甚至当后来血液流尽,污血顺着毛慢慢地流淌,像酸果蔓羹似的渐渐地凝固起来的时候,这双眼睛仍然燃烧着不可遏制的怒火和对人的永恒的憎恨。”与菲耶夫相比,更显得普里什文这位生态文学家的不称职。

而为后人诟病的除了他残忍的狩猎方式,还在于其中牵扯的经济利益。卢文和“我”反反复复的提到鹿茸意味着“1000”日元,那就是说,要趁公梅花鹿的角——鹿茸——充满血,长得足够长了,但没有骨化的时候,把它打中并取出鹿茸。有时为了获取更大的利益,鹿茸连额骨一起割下来。因为从角座割断的鹿茸便是普通的鹿茸,只能当药用来治病;而带额骨的鹿茸,还是一副可供观赏的东西,一件可以赠人的礼品,可以保佑家庭幸福,那时最富裕的中国家庭把它保存在玻璃罩里;如果时间久了,这鹿茸只虚有其表了,那么这看似废物的东西,也会使主人存有到了暮年还能激起强烈性欲的希望。而“我”也毫不忌讳地说到狂热的梦想:“培养出贵重的鹿茸品种,卖出好价钱,用得来的钱购买大批铁丝,用铁丝网把整个雾山连同山里的所有鹿都围圈起来,帮助他跟大陆隔开……”美丽的梅花鹿与神秘的人参似乎都化成了金钱,蒙蔽了他们的双眼,以至于生命之根的虔诚也化为了“好多好多药”。

前瞻性的生态思想:在自然和猎人之间

生态文学家正残忍而愉悦地破坏着生态,他前瞻性的生态保护理念也是伴随着自己的过失,倘若以当今生态的定义来考量,他的确难辞其咎。然而,如若回归那个时代呢?生态文学研究始于生态危机日益加剧的20世纪 70 年代,直到 20世纪90 年代才成为文学研究领域中的显学。而《人参》发表于20世纪30年代,对于生态的定义自然没有20世纪70年代以后那么明朗。与生态文学发端不同,20世纪30年代的城市化与工业化的危机还未如此严重,外界的驱动并不是普里什文生态思想的起源。只身前往大森林,因爱而怜之,自然的保护思想如同他对自然的喜爱情感一样发诸自然。当我们忽略生态文学先驱的头衔,不固执于当代生态保护的条框中,他也不过是在做一个猎人最正常不过的事情,而金钱与兽皮不过是猎人再正常不过的想法。他也不过是自然中与草木为伍、与鸟兽争斗的一员。这种融入自然的人的活力,都是如此的自自然然。也许作者自己也在深深反思,所以于《人参》之后,他在译文《灰猫头鹰》的前言中写道:“在我们的作家笔下,我们俄罗斯的狩猎总是在很小的程度上被写成一项运动,就像外国猎人所认为的那样。在某些场合,比如在普尔热瓦斯基那儿,自然就被认为是一种认识自然的方式,而在民众间,狩猎就是对自然的爱,或者更确切地说,就是众人皆能获得生活欢乐的诗歌,我非常相信随着时间的推移,从我的狩猎中会产生我们不可或缺的保护自然的事业。”