美国主流媒体如何为“一带一路”构建媒介框架

■ 周 萃 康 健

美国主流媒体如何为“一带一路”构建媒介框架

■ 周 萃 康 健

“一带一路”战略是目前中国最高的国家级顶层战略。“一带一路”要取得沿线各国的共识才能够顺利进行,不只是政府间的共识,也要得到公众的充分理解。①那么,当前我国推进“一带一路”建设,面临着怎样的国际舆论环境?西方媒体如何报道 “一带一路”倡议的推进情况?

一、美国媒体以定式报道“一带一路”

首先可以肯定,“一带一路”已经成为境外媒体报道的热点话题。在所有的外媒报道中,我们更关注以美国为首的西方媒体对“一带一路”的报道。这是因为美国是塑造中国周边环境最为重要的外部因素之一,美国对“一带一路”倡议的认知和反应至关重要。美国媒体能否以建设性的、积极的态度报道“一带一路”,关系着“一带一路”能否获得更多国际认同和支持,关系着“一带一路”面临的国际舆论以及中国国家形象塑造。

框架理论认为,媒体机构的日常新闻报道通过选择、界定、评价和解释等手段,架构出客观社会事实的真实框架,建构知识,反映社会价值进而形成社会规范、塑造社会共识,这些知识、社会规范与共识一旦被信息接受者接受,就会变成其对客观社会事件进行意义化的框架,透过此框架对不同社会事件一再作类似的诊释。②

“一带一路”倡议提出近两年来,美国新闻媒体、学术界和智库机构从多个角度予以了报道和分析。伴随对“一带一路”情况的熟悉和深入了解,美国主流媒体对选取哪些素材作为“整个图像框架中的一部分”、哪些他们认为不重要的素材“予以略过”、哪些素材“凸显整个图像的重心”,已经了然于心,并有条不紊地按照既定框架对“一带一路”相关情况进行解读。

总体来看,与美国国内对中国的“一带一路”倡议抱有警惕和防范心理相结合,美国媒体更关注“一带一路”背后的政治博弈和中国的战略意图。美国主流媒体普遍认为,中国提出的这一周边外交战略构想具有地缘政治和地缘经济等多重动机,甚至不乏偏见和误解。“亚洲新秩序”“挑战美国在亚洲主导地位”等话语频繁见诸外媒报端,他们更倾向于把中国描述成一个野心勃勃、希望重塑亚洲秩序的崛起强国。

二、《华尔街日报》“一带一路”的媒介框架分析

目前,框架分析法在传播学视野下至少涉及了三个研究领域:其一是从新闻生产的角度来看媒体的内容框架如何被设置;其二是从内容研究的角度来看大众媒体的内容框架是什么,即媒体框架;其三是从效果研究的角度来看受众如何接收和处理媒介信息,即受众框架。 本文的研究重点在前两个层面,即 “一带一路”报道框架如何被设置,以及“一带一路”的媒介(新闻)框架内容。

本文选取美国知名报纸《华尔街日报》(TheWallStreetJournal)(东部版)报道作为研究对象。《华尔街日报》(东部版),在纽约出版发行,更能反映美国乃至国际社会对中国的看法,廓清中国在美国主流社会中的镜像。本文所有的样本均来自国家图书馆Proquest 数据库所收录的《华尔街日报》(东部版),数据初步选取的原则是全文中含有“Silk Road”一词、时间在2013年1月1日至2015年12月31日间的所有报道,通过阅读对初选结果进一步筛选,排除全文中虽然含有“Silk Road”一词,但正文基本与“一带一路”无关的报道,得到报道样本18篇。

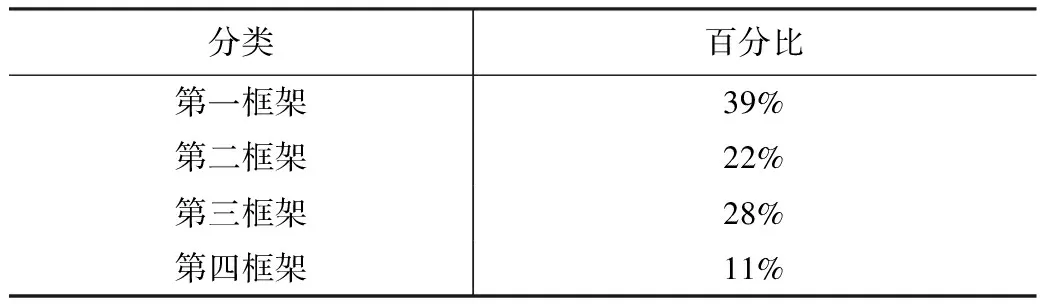

通过对18篇报道样本分析,对“一带一路”的报道可以细分为四个框架:一是中国抓住机会,力图重塑亚洲地缘政治,开辟新的贸易和运输路线以挑战美国在该地区的主导地位;二是“一带一路”倡议是中国金钱外交的发展版,中国慷慨解囊旨在把美国赶出东亚并将该地区恢复至古老的朝贡恩赐秩序;三是践行“一带一路”倡议需要庞大的资金投入、处理动荡的地区局势,中国面临严峻挑战;四是“一带一路”倡议是华盛顿对该地区愿景的有益补充,可以为稳定热点地区局势做出贡献。

从报道数量上看,前三种框架是主流框架,报道倾向相对消极。而以第四种框架的角度解读“一带一路”倡议的报道数量极少。从下表可看框架占比。

分类百分比第一框架39%第二框架22%第三框架28%第四框架11%

总体来看,《华尔街日报》关于“一带一路”的报道框架基本是建立在美国全球战略利益基础上的,对中国的战略意图存在较大疑虑,认为“一带一路”倡议是中国拓展国际影响力的战略工具,将为中美之间带来更广泛的竞争,并会威胁到美国在欧亚大陆的利益和领导地位。

关于“一带一路”的报道框架中,“北京雄心勃勃重塑亚洲地缘政治版图”(Beijing's ambitions to redraw the geopolitical map of Asia)、“挑战美国地区主导权”(Challenge the U.S.as the dominant regional power)、“把美国赶出东亚”(Push America out of East Asia)、“中国扩大在东亚的影响力”(Extend its influence in Asia)等“素材”被凸显为“整个图像的重心”。而中国政府所倡导的“经济上的合作共赢”“文化上的交流互鉴”则被作为不重要的素材“予以略过”。因此,《华尔街日报》为“一带一路”所设置的媒介框架总体偏于负面,在报道基调上偏向于“疑虑”与“担忧”。

三、“疑虑与担忧”框架的建构过程

不仅《华尔街日报》采用“疑虑与担忧”的媒介框架来报道绝大部分“一带一路”新闻,“疑虑与担忧”的媒介框架也广泛存在于《纽约时报》和《华盛顿邮报》等美国主流媒体的报道中。③

在国际传播过程中,影响媒介(新闻)框架的因素是一个“多层次的模式”(The multi-level model),这些因素不仅包括了一些社会体系因素、社会制度因素、组织因素、媒介规则因素和媒介生产者因素等④,还包括了国际体系层次上的影响因素,主要包括了政治关系、经济关系、文化倾向、国家特性等⑤。

“疑虑与担忧”框架的形成,尽管是国际环境、意识形态、组织机构因素、媒体机构从业人员的政治信仰和意识形态等多因素综合作用的共同结果,但在众多因素中,对美国国家利益的维护无疑是最关键因素。

对于美国而言,维持其世界霸主地位、防止可与之匹敌的竞争对手或联盟出现是最重要的国家利益。⑥因此,尽管中国一再强调“一带一路”的倡议在于实现欧亚大陆各国的互利共赢,不排斥域外国家、不谋求势力范围、更不搞军事扩张,但是“一带一路”的倡议贯穿欧亚大陆这一美国极为看重和推崇的地区,它必然会触动美国敏感的权力政治神经,美国不会愿意看到在欧亚地区出现一个与其争夺地区事务主导权的竞争者。美国国内以竞争性思维来审视“一带一路”倡议,将中国视为防范和围堵的对象,是“疑虑与担忧”生成的关键原因。

“一带一路”战略能否顺利实施不仅需要沿线国家的积极响应,也离不开域外国家尤其是域外关键大国如美国的理解和支持。以美国为主导的国际舆论,对“一带一路”倡议不乏积极和期待的报道,但消极和疑虑的报道则占据主导地位。因此,有必要在对外传播中对“一带一路”进行更为全面、准确和务实的宣介,及时纠正误解、减少疑虑,创造积极的国际舆论氛围。从传播策略选择上看,我国媒体可选择主动出击,设置议题,不断向外界阐释“一带一路”倡议的开放性、合作性、包容性和共赢性,逐步引导域内外国家树立起“我们的事业”意识。⑦

注释:

① 赵启正:《“一带一路”公共外交先行》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第1期 。

② 曾庆香:《新闻叙事学》,中国广播电视出版社2005年版,第199-204页。

③ 郑华、李婧:《美国媒体建构下的中国“一带一路”战略构想——基于〈纽约时报〉和〈华盛顿邮报〉相关报道的分析》,《上海对外经贸大学学报》,2016年第1期。

④ Shoemaker.P.J.,& Reese.S.D.MediatingtheMessage:TheoriesofInfluenceonMassMediaContent(2nded.).New York:Longman.1996.

⑤EconomicDeterminantsofNewsCoverageAboutChinaintheNewYorkTimes,Paper Prepared for the Annual Meeting of the International Communication Association.New York.NY,2005.

⑥ 房广顺:《美国的国家利益与美国文化》,《党政干部学刊》,2007年第1期。

⑦ 马建英:《美国对中国“一带一路”倡仪的认知与反应》,《世界经济与政治》,2015年第10期。

(作者周萃系中国传媒大学传播研究院博士研究生,中国金融时报社首席记者;康健系中国传媒大学播音主持艺术学院教师)

【责任编辑:张国涛】