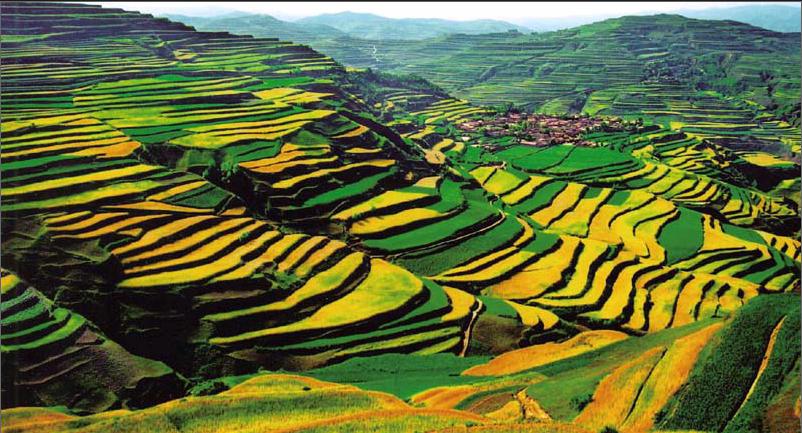

绿染高原梦成真

王答相+孙太旻

黄土高原总面积为64万平方公里,其中水土流失面积就有45.4万平方公里。黄河从青海龙羊峡到河南桃花峪流经黄土高原地区,每年该区大量的泥沙被输入黄河,使得黄河的年输沙量居世界各河流之首。黄土高原严重的水土流失,不仅使当地脆弱的生态环境恶化,阻碍当地经济社会发展,而且大量泥沙进入黄河,淤高下游河床,成为黄河复杂难治的症结所在。

人民治理黄河以来,黄土高原水土保持工作经历了从小区试验到重点试办;从典型示范到全面发展;从单项措施、分散治理到以小流域为单元不同类型区综合治理;从防护治理到治理与开发相结合,生态、经济、社会效益协调发展;从以人工治理为主,逐步向人工治理和依靠生态系统自我恢复能力相结合转变等不同的发展阶段,并在实践中不断总结经验、提高认识,从而踏上生态文明建设的新时代。

目前,黄土高原地区已累计初步治理水土流失面积23万多平方公里,建设淤地坝5.9万多座,植被覆盖率提高了4.6%,年均减少入黄泥沙4亿多吨,累计增产粮食670多亿公斤,综合经济效益超2000亿元,解决了2000多万人的温饱问题。黄土高原的主色调已由“黄”转“绿”,长城沿线的绿色版图向北推进了400多公里,生态实现了由“整体恶化、局部好转”向“总体好转、局部良性循环”的历史性转变。

黄土高原地区70年水土保持工作发展历程是一个不断探索、不断创新、不断完善的过程。不同时期都具有时代特征明显的示范样板和成功经验,对不同时期的水土保持生态建设都起到了重要的推动作用。

水土保持科研:典型示范 成果丰硕

1951年10月,14位风华正茂的大学生风尘仆仆奔赴位于董志塬腹地的西峰镇,组建西峰水土保持工作站;1952年11月,将陕西省绥德米脂水土保持站并入黄委在绥德成立的陕北水土保持工作推广站;1953年,又将我国第一个水土保持科研机构——1941年1月成立的天水水土保持实验区移交黄委西北黄河工程局,更名为陇南水土保持工作推广站;1956年,三站同时更名为水土保持科学试验站(简称水保站)。几十年来,黄河流域水土保持科学试验的定位清晰,典型意义逐渐凸显。

1943—1957年,天水水保站经过反复试验建设的地埂工程,可拦蓄十年一遇的暴雨径流,能有效防止坡地的水土流失,至今仍是最经济简便的水土保持工程措施之一。当年,经爱国知识分子傅焕光从美国寄回的牧草草种,几经培育,至今还在黄土高原广泛播种,遍地开花结果。叶培忠先生培育的草木樨,被1955年全国第一次水土保持会议誉为西北的“宝贝草”。 如今在天水市西南的龙王沟水土保持种苗基地里,经叶培忠几十年前精心培育并栽种的“叶氏杨”现在已有两抱多粗,在夏日的骄阳下,“叶氏杨”挺着笔直的腰身,葱郁的绿叶迎风招展。

20世纪50年代初期,西峰水保站东湖苗圃、南小河沟水土保持试验场相继建立,开始了农林水牧果各项水土保持措施的试验研究和水文、气象观测;增设野外试验基点,加强了子午岭林区的观测研究;在黄土丘陵沟壑区第二副区建立了环县水土保持试验场,开展了大量卓有成效的试验研究工作。辛勤的付出得到了丰厚回报,南小河沟小流域1957年荣获“全国水土保持综合治理先进典型”称号,1965年被授予“全国水土保持综合治理样板” 称号,1982年3月被《人民日报》誉为“黄河中游的一块翡翠”。现在的南小河沟已被水利部命名为“全国水利风景区”和“水土保持科技示范园”。

绥德水保站在开展试验研究的同时,培养了辛店试验场、韭园沟等综合治理示范基地。1954年,坡地水平沟耕作法在韭园沟示范后,被迅速推广到黄土高原广大地区。保水保土保肥的水平梯田试验成功,可使粮食亩产比坡地提高2~3倍。随着沟壑土坝、水力冲填筑坝技术的试验成功,水土流失治理措施“三道防线”的大面积推广,更加坚定了科技人员治理水土流失的信心和决心。到20世纪50年代末期,仅韭园沟流域就修筑大小淤地坝110座,拦泥50多万立方米,粮食平均亩产比建坝前提高4倍以上。

群众高兴地说,“修坝如修仓,澄泥如存粮”“家有三亩坝,天旱也不怕”。

小流域治理:成就水土流失综合防治新途径

1980年,中央在山西吉县召开了由13个省(区、市)参加的水土保持小流域综合治理座谈会,总结推广黄河流域“以小流域为单元,进行全面规划、综合治理”的先进经验。

1984年4月,国家计委和水电部共同研究提出对黄河流域水土流失严重地区,在积极采取面上梯田、林草等水土保持措施的同时,在沟道中增修一些治沟骨干工程,提高水土保持的防御标准的对策。实施“山、水、田、林、路统一规划,小流域综合治理”的水土流失治理防治策略。

与此同时,随着农村家庭联产承包责任制的实行,水土保持领域的改革也稳步推进。以户承包治理小流域,从过去零散治理变为统一规划、综合治理,使水土流失治理步伐明显加快,治理速度和面积成倍增长,户包治理小流域的先进典型不断涌现。山西省河曲县农民苗混瞒,1981年5月率先承包新尧沟小流域250亩的治理面积,2年间就治理了50%,人均收入超千元。这个经验很快在全县推广,带动全县三分之一农户包治5100多条流域,面积约4.47万公顷。1983年9月,黄委组织召开现场会推广“户包”经验,很快得到了中央有关领导的首肯和支持。党中央及时发了简报,明确承包期可以延长,可以转让,可以继承。从此,户包小流域如燎原之势,迅速在全国推广。

沙棘种植:治理严重水土流失区的一剂良药

为加快治理黄土高原水土流失,黄委沙棘办公室广泛宣传动员相关省(区)扩大沙棘种植面积,并从1986年开始在重点地区进行示范区建设。从1989年开始,先后选定号称“地球癌症”的内蒙古砒砂岩裸露区、甘肃中东部残塬丘陵沟壑区、晋西北严重水土流失区、陕北盐碱滩地和风沙区、青海东部高寒山地、宁夏南部半黄土丘陵区、黄河口等沙棘试点试验区进行示范种植,5年内推广种植沙棘10万公顷。

在黄委沙棘示范区建设项目的推动下,黄土高原地区沙棘资源建设长期保持较快的发展速度,沙棘种植面积约占年度水土保持造林面积的10%左右。其中,“地球癌症”——砒砂岩项目区的沙棘种植获得较大成功,得到了国家的高度重视。1992年8月,国家沙棘专业委员会组织部分高级技术专家及领导15人,对内蒙古伊克昭盟(今鄂尔多斯市)砒砂岩种植沙棘试点情况进行了考查,初步认为,砒砂岩地区生态条件虽然恶劣,但是种植沙棘可改善环境,其是治理水土流失的一剂良药。

1993年9月,水利部在内蒙古东胜市(今东胜区)召开全国沙棘资源建设现场会,推广沙棘治理砒砂岩示范区的成功经验。1994年9月,黄河上中游管理局在甘肃镇原县召开“黄河流域沙棘示范区建设工作会议”,部署新一轮沙棘示范区建设任务。

据统计,自1986年以来,黄土高原平均每年种植沙棘6万公顷,沙棘资源总面积已由20世纪 70年代的53.3万公顷 发展到目前的150多万公顷 。在沙棘开发研究方面取得了近 200项科研成果 ,沙棘加工业年产值已达数亿元。

淤地坝建设:拦泥沙 保水土 淤良田

淤地坝是黄土高原地区人民群众在长期同水土流失斗争实践中创造的一种既能拦截泥沙、保持水土,又能淤地造田、增产粮食的水土保持工程措施。最初的淤地坝是自然形成的,距今已有400多年。

20世纪80年代,针对淤地坝单坝规模小、中小型淤地坝数量多,遇到较大的暴雨洪水容易出现垮坝等问题,经科研人员探索,在沟道适当位置增建骨干坝,拦截沟道上游洪水、保证下游中小型淤地坝安全。该措施有效地改变了以往多次洪水淤积、一次较大洪水连锁垮坝、洪水泥沙俱下的所谓“零存整取”情况。

自“九五”计划以来,为保证淤地坝的运行安全和充分发挥整体效益,黄土高原淤地坝建设确立了“以支流为骨架、小流域为单元,骨干坝和中小型坝相配套,建设沟道坝系”的思路,建成了一批防洪标准高、综合效益好的典型坝系。这些淤地坝在黄土高原不同类型区,对防治水土流失、减少入黄泥沙、改善生态环境、巩固退耕还林还草成果,以及促进区域经济发展等方面都起到了积极作用。

据第一次全国水利普查统计,截至2011年年底,黄土高原地区共建有淤地坝5.8万多座,已淤成坝地140多万亩。如今,一座座淤地坝,如同一张张巨大的网,纵横交错地分布在黄土高原的千沟万壑,并用自己宽广的胸怀,拦截泥沙,奏响了黄土高原的希望之歌。

世行贷款项目:对外合作的典范

2004年5月20日下午,美国华盛顿特区第19街世界银行总部。巨大的现代化办公楼12层大厅内灯火辉煌、气氛和谐而热烈,“2003年度世界银行行长杰出成就奖”颁奖盛会正在这里举行。当满头银发的时任世界银行行长沃尔芬森先生面带微笑向大家宣布,将世界银行的最高荣誉“杰出成就奖”颁给已实施10年的“黄土高原水土保持项目”时,全场沸腾,掌声如潮。

黄土高原水土保持世界银行贷款项目,是我国政府20世纪90年代初首次利用国际金融机构贷款开展的大规模水土保持项目,也是世界上最大的水土流失防治项目。该项目在国家发改委、财政部、水利部的组织协调下,黄委与陕、晋、甘、蒙4省(区)自1990年9月开始酝酿,积极立项申报世界银行贷款,并积极组织开展大量的前期准备工作,最终,国家同意利用外资捆绑式在以上4省(区),进行黄土高原水土流失治理的尝试。

黄委及黄河上中游管理局先后组织数百名技术骨干,采取走出去、请进来的办法进行强化培训,走访或调研相近项目的成功经验,认真听取世界银行的咨询意见,起草完成了各类立项论证报告、项目区选择背景资料及相关文件。经过各方不懈努力和扎实的工作,1994年第一期世界银行项目启动,1999年第二期项目启动。两期项目先后投资42亿元人民币(其中世界银行贷款3亿美元),不仅在提高项目区农民生活水平,消除贫困,改善区域脆弱的生态环境和减少入黄泥沙等方面显示出了巨大的促进作用,而且也使项目省(区)的48个县(旗、市)中的120多万人从中直接受益。

在两期项目的实施中,较好地实现了政府官员、项目管理与技术支撑相结合的“三元互动”运行机制。形成了融“规划、协调、示范、监督、科研、监测”于一体的流域水土保持管理新格局,为我国社会公益性事业的外资项目提供了良好的借鉴。

时任世界银行行长沃尔芬森一行,早在1995年9月考察延河项目区时,就称黄土高原水土保持世界银行贷款项目是他们所见到的“最出色的项目区之一,能取得如此成就的只有中国”。验收团在向世界银行执董会提交的项目竣工报告中,对项目情况和效益大加赞赏。世界银行驻中国代表恩斯伯格先生,在二期项目竣工验收大会上,用了一个形象的比喻,描述了项目区10年来的治理规模:“10年来,如果把所有治理面积加在一起,以宽度100米计算,便可以西安为起点,经旧金山、华盛顿、巴黎、莫斯科,再返回西安。也就是整整绕地球一圈啊!”

退耕还林还草:促进林草植被覆盖率快速增长

1998年长江、嫩江、松花江“三江”大水后,国家提出“退耕还林(草)、封山绿化、以粮代赈、个体承包”16字方针,全面揭开了退耕还林还草建设的序幕。有关研究成果显示,2000—2008年,黄土高原林草植被覆盖净增加11.5%,黄河年均输沙量由20世纪70年代的16亿吨锐减到退耕还林还草后的不足3亿吨。

实践证明,退耕还林还草是建设生态文明的成功实践。比较典型的是陕西省延安市,该市通过退耕还林,森林覆盖率由33.4%提高到45.4%,水土流失综合治理程度由25%提高到68%,年输入黄河泥沙量由2.58亿吨下降为1.96亿吨。2013年7月,延安市尽管遭遇历史罕见的强降雨,但是没有形成洪灾。

党的十八大以来,党中央、国务院对退耕还林工作高度重视。十八届三中全会将稳定和扩大退耕还林范围作为全面深化改革的336项重点任务之一大力推进。习近平总书记也明确要求,要扩大退耕还林、退牧还草,有序实现耕地、河湖休养生息,让河流恢复生命、流域重现生机。

当前,中央实施新一轮退耕还林工程,必将为黄河流域生态文明建设和美丽黄土高原建设注入新的动力。

黄河水土保持生态工程:彰显人水和谐新理念

黄河水土保持生态工程,是黄委联合黄河流域各省(区),在原有水土保持项目基础上,通过调整和充实,于2001年3月正式推出和启动的一批流域性水土保持生态建设工程。工程主要包括国家通过黄委下达投资而开展的各种水土保持项目。该工程的启动,标志着流域水土保持生态建设进入一个新的发展时期。

例如,黄河水土保持生态工程天水藉河示范区建设,是我国第一个流域性大型水土保持生态示范工程。一期建设项目坚持以“一川、两山、四景区、八条高效治理开发示范流域、三十个高科技示范点”为重点,通过5年综合治理开发,新增治理面积500 平方公里,建设治沟骨干工程7座,治理程度达到80%以上,基本控制了项目区内的水土流失。二期项目建设于2007年实施以来,完成水土流失治理面积185.8 平方公里,占计划任务178.83 平方公里的103.9%,打造了一批科技含量高、技术水平先进、措施配套齐全、治理成效显著、经济效益俱佳的精品示范小流域。

2007年实施的黄河水土保持生态工程泾河砚瓦川项目,是西峰水保站继齐家川示范区之后承担建设的第二个水土保持治理项目。

在遵循“塬面径流调控、坡面林草治理、沟道水沙集蓄”“三道防线”治理模式基础上,考虑项目区综合条件,提出了上游雨水径流资源综合利用固沟保塬区、中游庭院径流集蓄利用塬坡兼治区、下游河川径流综合利用沟坡封禁治理区的分区防治思路。建设期间累计新增水土流失治理面积113.24平方公里。项目区综合治理程度由38.48%提高到76.75%,林草覆盖率由20%提高到47.3%。

砚瓦川项目是流域机构与地方政府团结协作、共谋发展、相互支持、相互促进的双赢项目。在项目建设期间,西峰水保站5次荣获“支持庆阳发展突出贡献奖”,1次荣获“全国绿化模范单位”称号。

黄河水土保持生态修复试点项目,按照“发挥生态自我修复能力、改善生态环境”的治水新思路,先后于2002年、2004年、2005年分3期启动和实施了33个项目。该项目涉及黄河上中游7省(区)62个地(市)的300多个县(旗、区),实施封禁保护面积50多万平方公里。项目实施后监测评估结果表明:经过封育保护,各项目区林草覆盖率提高幅度在25%~40%,多数项目区的林草覆盖率为50%~70%。

预防监督:不断拓宽依法防治新领域

面对黄土高原地区大规模的资源开发状况,为控制人为水土流失,以1989年国务院启动的晋陕蒙接壤地区监督执法试点工作为起点,黄河上中游管理局始终坚持以法律法规为准绳,率先在全国启动水土流失预防监督工作。全面实施黄河流域(片)国家级重点监督区、预防保护区监督管理,先后组织开展近240个县(市、区、旗)的水土保持监督管理规范化建设,创建7个国家级生产建设项目生态文明工程。

目前,在生产建设项目督查、重点防治区监管、预防监督信息化、能力建设等方面取得跨越式发展,重点项目督查率均达到100%。仅“十二五”期间,黄河流域各省(区)各级水行政主管部门共审批水土保持方案1.3万多个,开展监督检查近30批次,完成水土保持设施验收3900多项,查处水土保持违法案件500多起,征收水土保持补偿费超过16亿元,促进生产建设单位投入水土保持资金240多亿元,防治人为水土流失面积40多万公顷。

晋陕蒙接壤地区水土保持监督局,作为专门负责特定区域开发建设项目水土保持监督管理的机构,自1998年组建以来,通过加强与各省(区)水行政主管部门的协作,积极依靠地市水行政主管部门,充分调动县级水土保持监督机构的积极性,主动开展水土流失预防监督工作,先后对300多个大中型建设项目、500多个小型建设项目进行了水土保持“三同时”制度执行情况检查、专项检查、跟踪检查和水土保持督查,进一步促进了辖区内水土保持监督全面进入规范化轨道。

监测评价:助推智慧水土保持建设

自2002年黄河流域水土保持监测系统建设以来,现已初步形成了以西安黄河水土保持生态环境监测中心、郑州终端站和天水、西峰、榆林直属监测分中心为主,青、甘、宁、蒙、陕、晋、豫、鲁、川、新等10省(区)的10个监测总站及其地(市)35个监测分站为辅的监测网络。先后编制完成了我国第一套综合性水土保持数据库标准《黄河流域水土保持信息编码规定》和《水土保持生态环境监测数据库表结构及数据字典》。率先研发了一系列水土保持应用系统,包括三维可视化信息系统、黄土高原淤地坝管理信息系统、黄土高原淤地坝辅助设计系统等,并在实际生产中得到应用。监测系统一期工程的建成,为及时、准确、全面地掌握黄河流域水土保持动态,有效地防治水土流失奠定了坚实的基础。

近年来,遵循“需求牵引,应用至上”的原则,在水土流失规律及其防治途径、水土保持措施与效益、水土保持监测关键技术等新技术的应用方面取得了一系列科技成果,为黄河流域水土保持科学决策和实践提供了强有力的技术支撑。目前,以黄河流域水土保持监测系统为核心的“数字水保”工程体系已经形成,初步建立了纵横交错、资源共享的黄河水土保持监测站网;进一步完善了以遥感监测、地面监测、调查统计和无人机巡测等多种方式互为补充的水土保持信息采集体系;建成了黄河流域水土保持本底数据库,开发了多个水土保持生态建设计算机辅助设计系统及信息管理系统等多个应用系统;并对重点支流、多沙粗沙区、生态工程项目区、小流域坝系、开发建设项目等开展水土保持动态监测,为掌握流域水土流失及其防治动态、科学决策、高效治理、强化监督提供了重要支持。

时代催人奋进,发展重任在肩。黄河上中游管理局党组时刻牢记黄委党组的重托,带领团结全局职工不忘初心,砥砺前行;坚持以“十三五”规划为指引,以加强水生态文明建设与流域监管为己任,积极践行“治河为民,人水和谐”理念;以强化水土保持监督监测能力为手段,努力建立和完善生态文明建设与保护制度,协调推进依法防治水土流失;以水土保持示范园升级改造为抓手,引领区域水土保持生态文明保持中高速增长,迈向中高端水平;以推进淤地坝除险加固为契机,着力加强水土保持惠民生,不断满足人民群众对生态产品的新期待;用辛勤的汗水不断维持黄河健康生命,促进流域经济社会可持续发展新辉煌。