火烧迹地不同造林模式对浙江楠生长影响的分析

王军新,郑 坚,张旭乐

(1.临安市林业局,浙江临安 311300;2.浙江省亚热带作物研究所,浙江温州 325005)

火烧迹地不同造林模式对浙江楠生长影响的分析

王军新1,郑 坚2*,张旭乐2

(1.临安市林业局,浙江临安 311300;2.浙江省亚热带作物研究所,浙江温州 325005)

浙江楠(Phoebe chekiangensis)为樟科楠木属高大常绿乔木,为我国特有的珍贵木材,属阔叶树种。由于人为乱砍滥伐、浙江楠的生物学特性、自然环境以及病虫害等因素的综合作用,致使浙江楠资源接近枯竭。为此,许多地区开展了浙江楠人工造林等试验。国内有不少学者对楠木的生物学特性及造林技术进行研究表明,浙江楠幼林较耐荫。因此,本研究以浙江楠造林基地为研究对象,探讨比较火烧迹地条件下的不同造林模式对浙江楠生长效果的影响,为今后推广应用提供参考。

浙江楠;造林模式;生长效果

楠木是我国的珍贵树种,在国内外享誉盛名,但由于人为乱砍滥伐等因素的制约,导致楠木资源极尽枯竭[1-2]。天然楠木生长缓慢,而人工楠木林受其自身生物学特性制约成活率较低,这就要求人工楠木林的发展与经营技术进一步提高[3]。我国又是一个森林资源十分匮乏的国家,人均森林蓄积量仅为世界平均水平的12%左右,并且森林火灾事故多发,仅有的森林经常遭受火灾危害,直接危及林木、土壤、微生物以及野生动物等生态安全[4-5],造成巨大的人员伤亡与经济损失[6],后续森林的生态功能修复较为困难[7-8]。本研究初步探索了火烧迹地不同造林模式条件下楠木的生长情况,以期在保护楠木资源的同时,改良火烧迹地的生态环境。

1 研究地区自然概况

研究地位于青山湖风景区内,为丘陵山地,坡度在20~30°,土壤类型为红壤。由于历史原因遭受过严重的人为破坏,自然生长的乔木种类仅有马尾松(Pinusmassoniana),林下分布少量的灌木如野漆(Toxicodendron succedaneum),乌饭(南烛)(Vaccinium bracteatum Thunb.),其余为铁芒萁(Dicranopteris dichotoma)。

2 研究方法

2.1 浙江楠不同造林模式的生长效果比较

采用平衡不完全随机区组(BIB)设计,对纯浙江楠(Phoebe chekiangensis)、浙江楠与枫香(Liquidambar formosana)、浙江楠与木荷(Schima superba)3个处理分6个区组进行对比研究。每个区组设3小区,共设样地15个,样地面积为20 m× 30 m。

2011年2月全面挖坑(50 cm×50 cm× 40 cm),3月种植2年生大苗木进行迹地更新,树种有浙江楠、枫香、木荷等,苗木高度1~1.1 m,地径0.8~1 cm,根据试验要求,采用不同混交方式,于造林的2012年2月下旬、2013年2月下旬各施复合肥1次,每次每株250 g。2011年10月对苗木的成活情况进行全面抽样调查,对死苗于2012年3月进行补植,2014年4月,对造林3年后的试验林进行全面的抽样调查[9-10]。

每片更新造林地设置5个面积为20 m×20 m的临时样地,对样地进行每木调查,测定树高和冠幅,根据测定的冠幅值推算林分盖度。并对小灌木设定2 m×2 m的临时样地。测定物种多样性及盖度。

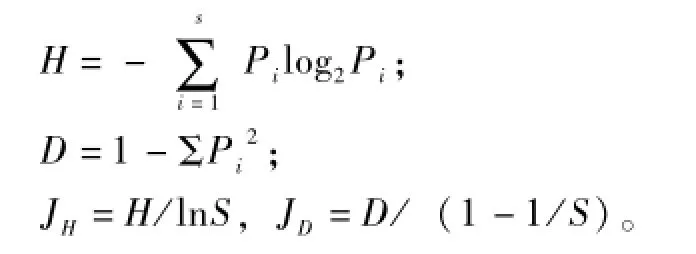

物种多样性的测度选用丰富度指数(S,即样地中物种总数)、物种多样性指数(H为Shannon-Weiner指数,D为Sinpson指数)和均匀度指数(JH)3类。

式中Pi为个体数占群落总个体数的比例。

2.2 火烧迹地的土壤理化性质变化

火烧过和未烧过的地区采集土样,分别用S和CK表示,采土深度分为0~5、5~10和10~15 cm,每层重复3个,带回室内,风干磨细,通过5 mm筛孔备用。分别测定土壤容重、有机质、pH值、有机磷含量。

3 结果与分析

3.1 浙江楠不同造林模式的生长效果比较

由表1可见,楠木与不同树种混交后生长均好于楠木纯林,其中以与枫香混交生长水平最好,其平均树高和地径分别比楠木纯林高18.3%和16.7%;其次是与木荷混交,其平均树高比楠木纯林高8%以上。

表1 不同混交类型对浙江楠生长的影响

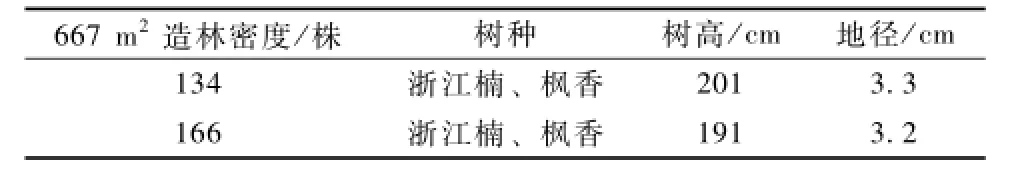

由表2~3可知,浙江楠不同造林密度及混交方式的平均树高204 cm,平均地径3.3 cm。造林密度及混交方式之间生长量差异不明显。

表2 不同混交方式对浙江楠生长的影响

表3 不同造林密度对浙江楠生长的影响

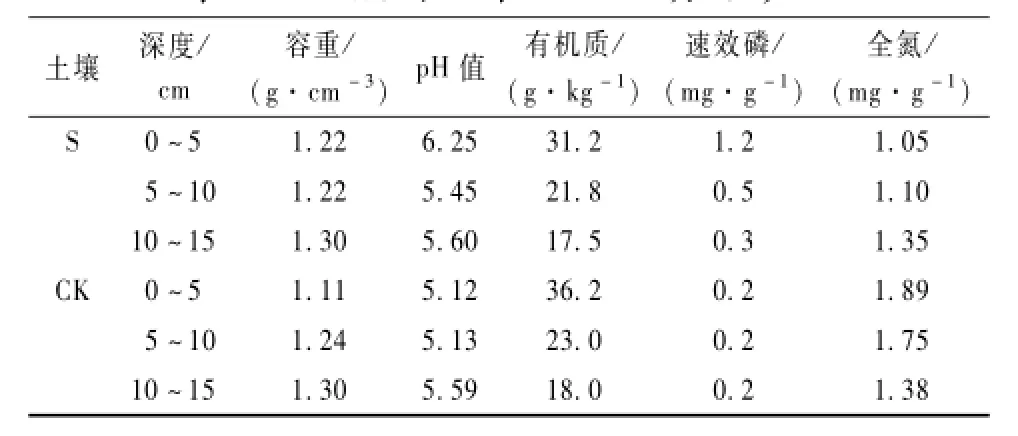

3.2 火烧对土壤结构养分的变化

火烧对土壤性质的影响如表4所示。结果表明,相比对照,火烧迹地0~5 cm深度的表层土壤容重增加10%,而5~15 cm深度土壤容重无明显变化;火烧迹地0~5 cm和5~10 cm的pH值较对照有所增加,而10~15 cm土层pH值差异不明显;火烧迹地表层0~5 cm有机质比对照减少14%,但5~10 cm和10~15 cm土层有机质含量变化不大;速效磷0~5 cm增加了500%,5~10 cm增加150%,10~15 cm增加了60%,均明显高于对照;全氮0~5 cm下降了44%,5~10 cm下降37%,10~15 cm无明显差异。

表4 火烧对土壤理化性质的影响

3.3 植被恢复情况

未种植地的小乔木树种为野漆,盖度为0.007,种植乔木树种后盖度显著高于未造林(表5)。草本层及灌木层的植物以自然更新萌发的植物为主,草本层主要为铁芒萁,盖度占80%以上;其余为算盘子、白花龙、杜鹃、乌饭、大青、白茅、盐肤木,盖度约为0.01。

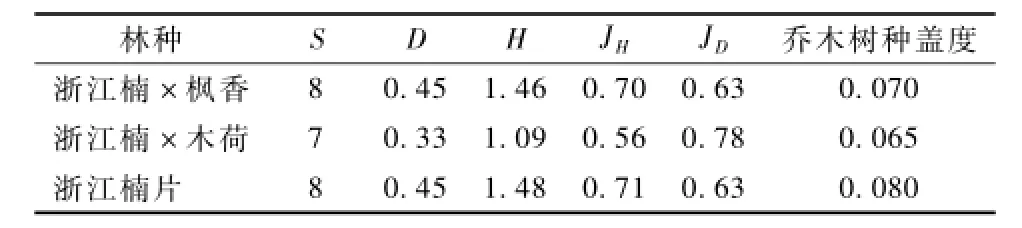

表5 火烧更新迹地不同样地物种多样性

4 小结与讨论

浙江楠×枫香混交林中树高与地径生长均好于楠木纯林,而在枫香、木荷混交林中,由于枫香、木荷幼树生长快,郁闭早,导致楠木受光不足,影响目的树种浙江楠地径生长。而纯楠木林分由于光照过强,也抑制了浙江楠生长。浙江楠与枫香混交林中,由于马尾松生长速度较适宜,能为浙江楠幼苗生长提供较良好的生态环境,长势较好。因此,根据浙江楠幼年喜阴和天然楠木林有枫香伴生的特性,采用浙江楠与枫香混交最为理想,可以推广应用。

火烧对土壤最直接的影响是土壤温度的变化,随之土壤理化性质也会发生一定的改变[11]。这些改变与土壤类型、可燃物类型、林火强度、消耗的地被物载量、土壤受热程度、火烧面积及频率有关。研究中发现,火烧迹地表层0~10 cm土壤结构发生较大的变化,容重、pH值、速效磷与对照相比均有所增加,而有机质含量、全氮浓度均呈下降趋势,10~15 cm土层各指标变化不大。表层土壤容重的增加与表层土壤火烧强度较大、温度较高、有机碳损失有关;另外,也可能是高温条件下土壤结构被破坏,后续雨水冲刷造成土壤板结,进而导致容重增加。pH值增加,其原因是火烧后地表枯枝落叶、活地被物、活立木等都转化成灰烬,灰分元素(钾、钠、镁等)被释放,通过火烧后第一场大雨淋溶到土壤层中,中和土壤酸性,使土壤pH值升高。火烧产生灰分物质,进而促使土壤磷含量的提高。火烧对土壤化学性质的直接影响表现为土壤无机物分解,间接表现则为将复杂的有机物转换为简单的无机物,并重新与土壤发生化学反应,所以火烧后土壤的化学性质必然会发生一系列的变化,导致有机质含量下降。由于土壤氮素主要来源于土壤有机质,因此,一般情况下氮素在田间条件下的损失量与消耗的土壤有机质相关。由于林火影响到土壤氮素,降低土壤全氮含量,因此建议烧后要及时造林更新,既可及时应用有效磷,又可及早改变土壤性状。

由于林业周期较长,特别是珍贵树种-浙江楠生长也较慢,其不同密度、不同混交方式对浙江楠生长的影响目前还未见明显表现,有待继续观测。

[1] 刘志雄,费永俊.我国楠木类种质资源现状及保育对策[J].长江大学学报(自然科学版),2011,8(5):221-223.

[2] 俞新妥.混交林营造原理及技术[M].北京:中国林业出版社,1989.

[3] 宋金聪.人工楠木林分结构及生长状况分析[J].福建农业科技,2006,36(4):73-75.

[4] 关百钧,魏宝麟.世界林业发展概论[M].北京:中国林业出版社,1994:160-172.

[5] 舒立福,田晓瑞.国外森林防火工作现状及展望[J].世界林业研究,1997,10(2):28-36.

[6] 舒立福,田晓瑞.世界森林火灾状况综述[J].世界林业研究,1998,11(6):41-47.

[7] HANES T L.Succession after fire in the chaparral of southern California[J].Ecological Monographs,1971,41(1):27-52.

[8] 杨春田,李宝印.大兴安岭北坡火烧迹地更新的策略与技术[J].林业科技,1989(6):23-24.

[9] 陈华豪,丁思统,蔡贤如.林业应用数理统计[M].大连:大连海运学院出版社,1988.

[10] 周光亚,董文泉,夏立显.关于数量化理论Ⅰ、Ⅱ的数学模型[J].吉林大学学报(自然科学版),1979(1):11-17.

[11] RAISON R J.Modification of the soil environment by vegetation fires,with particular reference to nitrogen transformations:a review[J].Plant and Soil,1979,51(1):73-108.

(责任编辑:张瑞麟)

S68

A

0528-9017(2017)01-0082-03

文献著录格式:王军新,郑坚,张旭乐.火烧迹地不同造林模式对浙江楠生长影响的分析[J].浙江农业科学,2017,58(1):82-84.

10.16178/j.issn.0528-9017.20170127

2016-07-29

王军新(1977-),男,浙江临安人,工程师,从事森林资源保护管理工作,E-mail:w jxzl@sina.com。

郑 坚,E-mail:793353254@qq.com。