郑州地区外来植物假臭草入侵的风险性评估

李文增,王智红

(郑州师范学院初等教育学院,河南郑州 450044)

郑州地区外来植物假臭草入侵的风险性评估

李文增,王智红

(郑州师范学院初等教育学院,河南郑州 450044)

为降低植物入侵带来的危害,对外来物种(包括有意引入物种和无意引入物种)进行生物入侵的风险性评估就显得尤为重要。该文通过查阅资料、调研研究、专家咨询等方法,建立郑州地区外来物种入侵的风险评估体系及风险评估标准,并对假臭草进行风险性评估,以期为外来植物在郑州可能造成的生物入侵提供借鉴。

植物入侵;风险评估;假臭草;郑州

假臭草(Praxelis clematidea)又名猫腥草、猫腥菊,在分类上隶属于菊科、假臭草属。一年生草本,全株被长柔毛,头状花序,小花25~30朵,瘦果。20世纪80年代首次发现于我国香港特别行政区[1],90年代在深圳被发现,后来陆续在广州等地也被发现[2],现分布于澳门、福建、广东、广西、海南、台湾、香港、云南等地。2014年8月,环境保护部与中国科学院联合发布中国外来入侵物种名单(第三批)公告,假臭草名列其中。

虽然现在还没有假臭草入侵郑州的报道,但郑州地处中原,交通便利,地理环境特别适宜外来物种栖息。作为入侵植物,假臭草的种子极有可能在其他作物引种过程中被混杂,或随观赏植物进行长距离传播入侵。李长看等[3]研究表明,入侵物种在郑州已呈现涉及地域广、生态系统多、物种类型多等特点。因此,假臭草是否会在郑州地区造成生物入侵,有必要对其进行生物入侵的风险性评估。基于此,本文通过查阅资料、调研研究、专家咨询等方法,建立郑州地区外来物种入侵的风险评估体系及风险评估标准,并对假臭草进行生物入侵的风险性评估,以期为假臭草在郑州可能造成的生物入侵提供理论借鉴。

1 外来植物入侵郑州的生态风险评估体系的构建

1.1 风险评估体系的框架

外来植物入侵的过程,主要有引入阶段、定植与建群阶段(时滞阶段)、扩散与危害等3个阶段[4],是否能够真正造成植物入侵,取决于入侵各阶段概率的累积。本文针对郑州的地域特点,综合目前外来物种入侵风险评估方面的研究成果[5-11],提出了郑州地区外来植物入侵风险性评估体系框架与方法。本指标体系由6个一级指标,18个二级指标构成。体系各级指标的权重采用层次分析法(analysis hierarchy process)来确定,整个指标体系评估总分为100分,按不同权重赋予各级指标相应分值。评估体系对18个指标层指标进行了详细的分级描述,并对相应的描述等级规定了不同的评估分值。

指标分级描述及分值。1引入的可能性占15%。1.1人为有意传播的可能性(4%):1)没有有意引入的可能性(0分);2)可能通过人为有意引入(2分);3)有已证实的有意引入行为(4分)。1.2人为无意传播的可能性(3%):1)不易被人为无意传播(0分);2)有可能借助人类运输工具传播(2分);3)有已证实的无意传播行为或易为运输工具所携带(3分)。1.3引入规模(4%):1)基本没有实际意义的数量引入(0分);2)一次性个人行为引入,且引入的数量很小(1分);3)有限次引入如团体行为,引入数量较少(3分);4)可能多次引入,且一次引入数量较大(4分)。1.4引入管理(4%):1)已列入现行检疫控制对象,并已在入侵地进行有效防治,现行的管理手段能够将其截获(0分);2)已列为检疫控制对象,但由于重视程度不够,现行的管理手段不能完全将其截获(2分);3)没有相关的规定和要求,尚未列入检疫控制对象,在现有外来物种管理手段下可能被引入(4分)。2定植的可能性占15%。2.1引入物种在当地的适应性(5%):1)不适应当地环境,完全无法生存(0分);2)比较适宜(3分);3)完全适宜(5分)。2.2引入物种的繁殖特点(10%。a.能进行种子繁殖和营养繁殖,b.一年中可多于1次的繁衍,且花果期较长,c.产生大量种子,每植株可产生超过1 000粒的种子,d.比当地植物具有较快的生长率,并较快进入成熟繁殖期,e.营养器官如根、茎在受物理性断裂后容易生成新的植株,f.具有较强的抗逆性,对生长环境要求不严格,g.种子能保持超过1年的萌芽力):1)没有明显表现出上述的繁殖特点,或略表现出上述1种繁殖特点(1分);2)明显具有上述其中1种繁殖特点(2分);3)明显具有上述2种繁殖特点(4分);4)明显具有上述3种繁殖特点(6分);5)明显地表现出上述4种繁殖特点(8分);6)强烈地表现出上述多于4种的繁殖特点(10分)。3扩散的可能性占20%。3.1传播媒介与传播距离(7%,a.风力传播,b.水流传播,c.人和动物传播):1)无法通过上述传播媒介,较难长距离扩散(0分);2)可通过上述其中1种媒介,进行较长距离传播(3分);3)可通过上述其中2种媒介,进行较长距离传播(5分);4)扩散范围大,可通过上述其中2种以上媒介,进行远距离传播(7分)。3.2扩散的趋势(5%):1)在当地适宜入侵种生存的生境或可能扩散的区域面积小于1%(1分);2)在当地适宜入侵种生存的生境或可能扩散的区域面积小于5%(3分);3)在当地适宜入侵种生存的生境或可能扩散的区域面积大于10%(5分)。3.3受人类欢迎程度(5%,a.较强的观赏性,b.较长的花期,c.芬芳的花香):1)入侵种没有明显表现出上述特点(0分);2)明显具有上述其中1种特点(1分);3)明显具有上述其中2种特点(3分);4)明显具有上述3种特点(5分)。3.4天敌的情况(3%):1)入侵地存在有效的天敌制约(0分);2)存在天敌,但制约作用不明显(2分);3)入侵地没有有效的天敌制约(3分)。4已成功入侵,其在入侵地的分布占10%。4.1已造成入侵的地域面积(6%):1)入侵种在当地虽有发现但仅呈零星分布(1分);2)在当地已发现大于300 m2的区域面积(4分);3)在当地已广泛入侵,并至少满足以下1项分布标准(6分),a.总体累计入侵区域面积大于4 000 m2,b.5个或以上的入侵区域,每区域大于300 m2,c.5个或以上的入侵区域,每区域基本覆盖局部生态群落。4.2在已入侵的区域中造成严重影响的比例(4%):1)发生严重影响的入侵面积小于总区域的1%(1分);2)发生严重影响的入侵面积小于总区域的5%(2分);3)发生严重影响的入侵面积小于总区域的10%(3分);4)发生严重影响的入侵面积大于总区域的15%(4分)。4*入侵史与物种型(10%)。4.1国内外该物种的入侵史(6%):1)入侵种在他地没有入侵危害史(0分);2)入侵种仅在国外或在国内其他地区有报道其入侵危害(4分);3)入侵种在国外和国内均有其入侵危害报道(6分)。4.2有潜在入侵危害的物种类型(4%):1)没有(0分);2)一年生草本植物(1分);3)二年生草本或藤本植物(2分);4)多年生木本或藤本植物(4分)。5危害与影响占25%。5.1对生态系统的成分或系统生态因子的影响(9%,a.强大的吸水能力和过度蒸腾,降低当地物种对水分的利用,b.发达的茎叶干枯后使当地火灾发生率提高,c.茎叶的腐蚀作用改变当地的地貌,d.与当地作物产生明显的营养竞争,e.降低当地作物的光合能力,f.改变土壤的盐度、碱度或pH值):1)对当地生态系统各成分和系统生态因子没有影响(0分);2)对生态系统各成分和系统生态因子有轻微影响,但作用较缓慢且不明显(3分);3)上述影响中,其中1种表现显著(5分);4)上述影响中,其中2种表现显著(7分);5)上述影响中,其中2种以上表现显著,或对当地生境造成不可逆的改变(9分)。5.2对当地物种的影响(8%,a.植株各器官水浸液的化感作用明显,b.与当地某些物种有明显的生存竞争,c.与当地某些物种远缘杂交,降低珍稀物种的遗传稳定性,d.快速的繁殖、扩散能力挤占当地物种的生境,e.植株的汁液、冠毛对人畜有害):1)上述几种影响方式均表现轻微,或不造成影响(0分);2)能通过上述1种方式对当地物种产生一定影响(2分);3)能通过上述2种方式对当地物种产生影响(4分);4)能通过上述3种方式对当地物种产生影响(6分);5)能通过多于上述3种方式对当地1种或多种物种产生严重影响(8分)。5.3对经济及其他方面(潜在)的影响(8%,a.破坏当地固有的自然景观,降低生态旅游价值,b.降低当地土地、水域的利用价值,c.改变当地物种的群落结构,降低其生态价值,d.严重影响当地至少1种经济作物,e.影响当地居民的身心健康):1)对当地区域经济及其他方面没有明显影响(1分);2)对上述其中1个方面造成轻微影响(2分);3)对上述其中1个方面产生显著影响(4分);4)对上述其中2个方面产生显著影响(6分);5)对超过上述2个以上方面造成显著影响(8分)。6防治的可行性占15%。6.1防治的方法与效果(5%):1)防治方法简便,技术成熟,能够长期根除入侵种(1分);2)已有有效的防治方法,短期内防治效果较好,但易反复(3分);3)没有有效防治方法,或防治效果差(5分)。6.2防治过程对当地物种的影响(5%):1)对当地物种基本没有负面影响(1分);2)对当地物种有影响但影响较小(3分);3)防治过程能够对当地物种产生严重影响,甚至发生生物取代[12](5分)。6.3防治需用的时间和代价(5%):1)防治过程快捷,成本低(1分);2)1年内的人力和较少的资金投入,能够将其控制在较小危害范围(2分);3)3年内大量的人力与较多资金投入,能够将其控制在较小危害范围(3分);4)超过5年的人力与大量资金的投入,能够将其控制在一定危害范围(4分);5)能够造成不可逆的危害,并不能恢复原生境(5分)。

本评估体系既适用于评估已经在郑州成功入侵的物种,也适用于评估尚未引入或未造成入侵危害的物种,其评估的不同点主要在于第4个一级指标的选用。对已经成功入侵郑州地区并已经造成入侵危害的外来植物,选用“4已成功入侵,其在入侵地的分布”这一评估指标,而对尚未引入或未造成入侵危害的物种,则选用“4*入侵史与物种型”指标进行评估。另外,“2.1引入物种在当地的适应性”是一个限制性指标,如果针对这个二级指标进行评估时,得出的结论是第一项“不适应当地环境,完全无法生存”,则判定该外来物种在郑州地区不存在入侵风险。

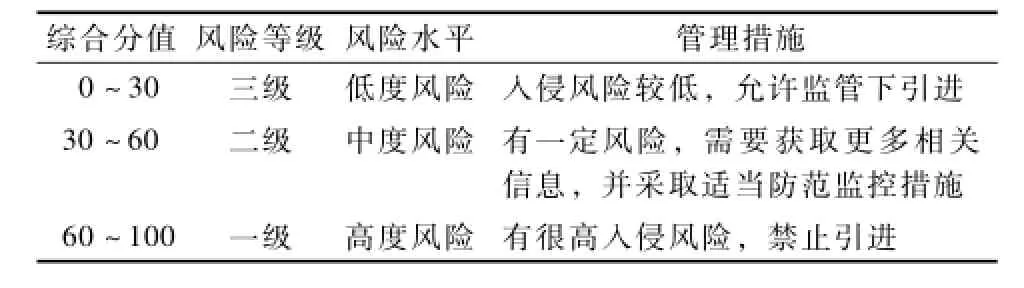

1.2 郑州地区入侵植物风险性评估标准

评估时,某一外来植物通过6个一级指标中的18个二级指标的评估,得分总和即为其最终的评估得分。参考国内外外来入侵植物风险分级方法,设定其评估风险等级。标准为评估得分0~30为三级,30~60为二级,60~100为一级(表1)。

表1 郑州地区入侵植物风险性评估标准

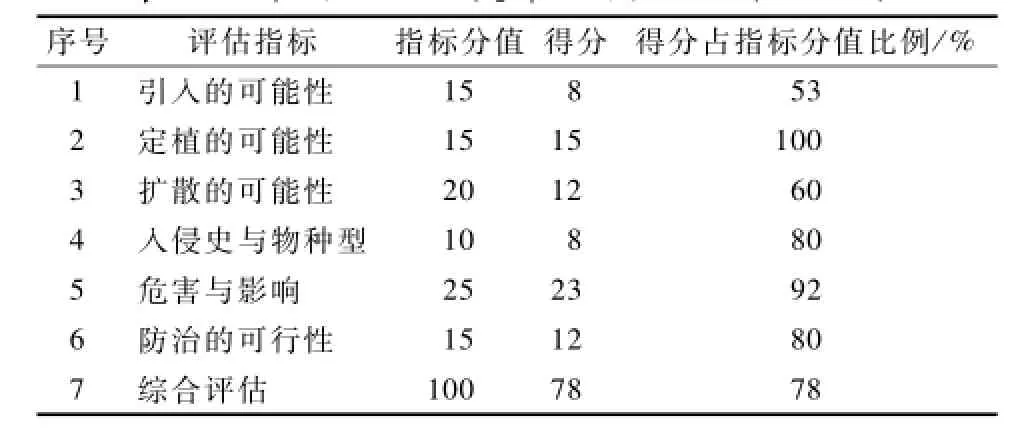

2 对假臭草的风险性评估

通过实地调查、资料搜集和文献检索,获取假臭草的相关数据和信息,包括其生态习性、传入途径、遗传与繁殖特点、扩散方式、危害性、防治方法与效果等,并以这些数据和信息为基础,对郑州地区假臭草的入侵风险性进行评估。

依据上述方法,对郑州地区假臭草的入侵风险性进行评估,结果见表2。郑州地区假臭草的入侵风险分值为78分,根据风险评估标准,风险等级为一级,有很高的入侵风险,禁止引进。同时,依据各得分所占指标分值的比例,不难发现,假臭草一旦被无意引入,定植(比例为100%)和扩散(比例为60%)的可能性极大,危害也特别严重(比例为92%),而且防治(比例为80%)的效果极差。因此,有关部门应高度重视,严格执行相关政策法规,加强对假臭草的监管,防患于未然。

表2 郑州地区假臭草入侵风险评估结果

[1] 吴世捷,高力行.不受欢迎的生物多样性:香港的外来植物物种[J].生物多样性,2002,10(1):109-118.

[2] 李振宇,解焱.中国外来入侵种[M].北京:中国林业出版社,2002:166.

[3] 李长看,张云霞,贾元翔,等.河南省生物入侵种调查及对策研究[J].河南农业大学学报,2011,45(6):672-677.

[4] GOSSETT L,LESTER J,GONZALEZ L.Galveston bay invasive species risk assessment final report[R].USA:Environmental Institute of Houston University&Houston Advanced Research Center,2004:10-17.

[5] 蒋青,姚文国.有害生物危险性评价指标体系的初步确立[J].植物检疫,1994(6):331-334.

[6] 向言词,彭少麟,任海,等.植物外来种的生态风险评估和管理[J].生态学杂志,2002,21(5):40-48.

[7] 闫淑君,洪伟,吴承祯.生物入侵的评价与预警研究[J].安全与环境学报,2007,7(3):71-74.

[8] 谢九祥,刘绍羽,王咏,等.园林引种生物入侵风险评价:以五叶地锦为例[J].防护林科技,2008(3):19-21.

[9] 欧健,卢昌义.厦门市外来植物入侵风险评价指标体系的研究[J].厦门大学学报(自然科学版),2006,45(6):883-888.

[10] 赵忠琼,杨利波.生物入侵的监测与风险评价[J].环境科学导刊,2010,29(增2):11-15.

[11] 彭秀,李彬,耿养会,等.重庆地区常绿岩垂草引种生物入侵风险评价[J].湖北林业科技,2013(1):60-65.

[12] 李文增,于广丽,陈光磊.斑地锦和地锦的生长特征及其竞争能力比较研究[J].河南师范大学学报(自然科学版),2009,37(5):165-167.

(责任编辑:侯春晓)

S451

A

0528-9017(2017)01-0098-03

文献著录格式:李文增,王智红.郑州地区外来植物假臭草入侵的风险性评估[J].浙江农业科学,2017,58(1):98-101.

10.16178/j.issn.0528-9017.20170132

2016-08-01

郑州地方高校新世纪教育教学改革及人才培养工程项目(2013,ZZJZ~A6003)

李文增(1966-),男,河南新密人,教授,本科,从事生物教育和环境生物学研究工作,E-mail:smkxlwz@sina.com。