中国古代户籍档案管理制度起源探析

文 / 王兴华

户籍档案管理制度是中国传统社会对全国人口进行普查,登记造册,并据此征调税赋、劳役和兵役以及划分职业等级的重要制度。中国是世界上最早进行人口普查、实行户籍档案管理制度的国家,且历来执行最为严苛。中国传统社会对农业人口严加管制,把他们束缚在土地上,登记造册,编户入籍,征调徭役赋税,这成为中国历代统治者的基本治国方略。户籍档案管理制度在中国已有两三千年的历史,其产生的源头究竟在何处?本文拟对户籍档案管理制度的起源进行去伪存真的探析。

一、何谓“版图”

中国户籍档案管理制度之起源,往往可以从“版图”这个非常通俗的词语说起。“版图”一词在今天表示一个国家的领土疆域,但在先秦时期它却具别样的含义。《周礼·天官·小宰》云:“小宰……听闾里以版图”;《周礼·天官·司书》云:“司书,掌……邦中之版,土地之图”。郑玄引郑司农注:“版,户籍;图,地图也。”在当时,“版图”就是户籍地图。它反映着一个国家的人口和丁口的地域分布状况,是一个国家全部资源与财富(人丁与土地)的象征。先秦时期的户籍管理者是将每家每户的人丁状况都刻在竹板或木版上,则“板”与“版”相通。《周礼·天官·宫伯》云:“宫伯……掌王宫之士庶子凡在版上者。”郑玄引郑司农注:“版,名籍也。以版为之,今时乡之户籍谓之户版。孙诒让正义:“汉时户籍亦以版书之,故又谓版。”

二、《周礼》中的户籍档案管理系统

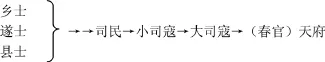

上面所引《周礼》中的文句可以说明,“版”即户籍档案。在一定意义上讲,这是我们思考户籍档案制度起源的重要材料之一。而且,《周礼》中有关户籍档案管理制度的内容还远不止上述几条,甚至可以说是难以胜数。如《周礼·地官·大司徒》载:“大司徒之职,掌建邦之土地之图,与人民之数,以佑王安扰邦国。”《周礼·地官·闾师》载:“闾师,掌国中及四郊之人民,六畜之数。”在《周礼·秋官》中有:“司民,掌万民之数,自生齿以上,皆书于版。辨其国中,与其都鄙,及其郊野,异其男女,岁登下其死生。及三年,大比,以万民之数诏司寇。司寇及孟冬祀司民之日,献其数于王,王拜受之,登于王府。内史、司会、冢宰贰之,以王赞治”[1]。这样十分详尽的介绍,并且已经有了大司徒、闾师、司民、司寇等专门管理户籍档案的官员,可谓是分工明确、管理严格。我们由文献记载还可以发现,《周礼》中的户籍管理分别归属于两个既独立又联系的系统。这两个管理系统分别是:

1. 地官户籍管理系统:

2. 秋官户籍管理系统:

《周礼》中有关于户籍档案管理工作是目的明确、分工详细、程序严格、管理得当的。

三、《周礼》关于户籍档案管理制度的文献记载

然而,《周礼》中的这些文献记载并不意味着我国早在西周之时就有了如此完备与发达的户籍档案管理制度。其理由是显而易见的:每一种制度的形成均有一个自我发展的过程,均是由幼稚的形式开始,然后逐步走上成熟与完善的。而《周礼》中户籍制度的完善程度是我国历代户籍档案管理制度难以比拟的,这不可能是户籍制度的初始和起源的状态。很显然,《周礼》中所述及的与其说是西周政权机构设置与运作的实际情况,不如说是《周礼》作者本人精心构筑的社会理想状态。经现当代学者考证,《周礼》成书于战国时代的观点逐渐得到公认。这就意味着,《周礼》中对户籍制度的描述并不是完全可信的,我们不能仅凭此即得出西周已有户籍档案管理制度的结论。因此,我们只有在《周礼》以外去考察西周社会的人口管理方法,才能得出比较接近事实的结论。

四、《周礼》以外有关户籍档案管理制度史料的佐证

(一)《国语》与“习民数”

《国语》的史料价值甚高,历代学者对《国语》所记载事件的真实性很少质疑。《国语·周语》记录了一则有关西周进行人口管理的史实,时间为宣王三十九年(公元前789年)。其文如下:

“宣王既丧南国之师,乃料民于太原,仲山甫谏曰:‘民不可料也!夫古者不料民而知其少多。司民协孤终,司商协民姓,司徒协族,司寇协奸,牧协职,工协革,场协如入,廪协出,是则少多、死生、出入、往来皆可知也。于是乎又审之以事。王治农于籍,蒐于农隙,耨获亦于籍,狝于既蒸,狩于毕时,是皆习民数者也,又何料焉?不谓其少而大料之,是示少而恶事也。临政示少,诸侯避之。治民恶事,无以赋令。且无故而料民,天之所恶也,害于政而妨后嗣’。王卒料之,及幽王乃废灭。”[2]

这段话中最重要的是理解“王治农于籍”中“籍”字的含义。“籍”字,其下左为“耒”,耒是古代一种翻土用的农具。显然,“籍”字与耕种有关。按古典文献记载,“籍”非指普通百姓之耕种,而特指天子亲耕即籍田。何谓籍田?《礼记·月令》云:“(孟春之月)乃择元辰,天子亲载耒耜,措之保介之御间。帅三公、九卿、诸侯、大都,躬耕帝籍。天子三推,公五推,卿、诸侯九推。”可见,“籍”字的本义为天子亲耕之仪式,“王治农于籍”中的“籍”字也正好是其本义。实际上,籍田不仅是天子三推耒耜翻土之仪式,而且是王室强行征用庶民百姓为其服劳役的行动。《孟子·滕文公上》云:“夏后氏五十而贡,殷人七十而助,周人百亩而彻,其实皆一也。彻者,彻也。助者,藉也……《诗》云:‘雨我公田,遂及我私’。”[3]东汉赵岐注:“藉,借也,借民力而耕公田之谓也。”可以设想,在采取这一行动之前,王室官员就已经将应役人丁的姓名、性别、特征等基本状况登记在案了,到天子籍田时官员们真正的工作只是核实一下应役的人丁到来与否。这样,天子籍田之事就成为最高统治者控制并役使庶民百姓即“治农”或“治民”的一种关键手段,是天子赋税的一个重要来源,天子如“治民恶事”,就会“无以赋令”。这也是王室了解其直辖领地上的庶民百姓之数量即“习民数”的一个主要机会,所以,仲山甫便把天子籍田和“习民数”联系在一起。殷墟卜辞有一片上刻着“辛丑贞……人三千籍”[4],这说明了天子籍田与登记应役人丁数的统一。在西周社会存在着一套“不料民而知其少多”的“习民数”制度。该制度由两个既相互区别又彼此互补的支系统共同构成。其一是各部门的主要官员在履行本职工作时登记各自管辖的人口数量,司民登记平民出生与死亡的数量,司商登记赐族受姓的贵族的数量,司徒登记军人的数量,司寇登记罪犯的数量等等。此为人口的分类登记;其二是王室官员在天子率领百官和庶民于春籍、夏猎、秋收、冬狩之时登记民众的状况与数量。此为人口的分期登记系统。

这里就又产生一个问题,所谓“料民”就是清点人数。如果在周宣王料民之前就存在着一套有效的习民数制度,那么宣王又何必去料民呢?其实,宣王料民并非是以前的习民数制度不存在,而是他早已把这一制度弃而不用了。《国语·周语》载:“宣王即位,不籍千亩。虢文公谏曰:‘不可。夫民之大事在农……’王不听。三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎。”籍田事是习民数制度的核心,不籍千亩必然意味着整个习民数制度的荒废,赋役来源枯竭,结果不得不在困境中料民。同时,我们从这里也可以看出,“料民”实际上相当于我们今天的人口普查,只是人口统计的一种形式而不是唯一形式。尽管我们不知道西周进行人口或人丁登记时是不是以户为单位,以及各类登记的具体内容是什么,但几乎可以肯定的是,“王治农于籍”和“习民数”制度是中国户籍档案管理制度的起源。

那么,籍田与借民力助耕公田始于何时?殷墟卜辞有云:“王其莅藉”,“王往莅藉”。据近人考证,商朝的官职中有“小籍臣”之职,当主管籍田之事。殷墟第一期卜辞有:“囗囗卜,嗀贞:王大令众人曰:脅田,其受年?十一月”的记载。可见,早在殷王武丁时期(嗀是第一期卜人)[5],商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。《孟子·滕文公上》云:“夏后氏五十而贡,殷人七十而助,周人百亩而彻”,亦可知借民力助耕公田始于商代。从理论上推定,若说周时就已有比较完善的籍田、习民数制度,而意味着户籍制度已经出现的话,那么商代有籍田、借民力助耕之制表明户籍档案管理制度之萌芽是不无道理的。

(二)《管子》与“籍田”

可是,《词海》(1989年版)以及许多词典、文献均注明中国古代户籍制度始于秦献公十年(公元前375年),其依据是《史记·秦始皇本纪》记载该年秦国开始实行“户籍相伍”制度。由以上的分析可知,这一说法并不正确。因为从理论上讲,那时秦国的政治、经济、文化制度与山东(崤山以东)诸国相比是落后的,很难设想会由秦国来开创这个对阶级国家来说是至关重要的社会制度。“户籍”一词最早出现于《管子·禁藏》,对应的内容为“户籍田者,所以知贫富之不訾也”[6]。也就是说,户籍制度与田地登记制度,是政府了解本来不可测量的社会贫富程度的一种手段。

(三)《国语》与“定四民之居”

虽然《管子》因成书年代的长期性而使它的真实性受到了影响,但齐国的户籍制度却得到了《国语》一书的验证。后者的史料价值是众所公认的。《国语·齐语》记录了管仲划分四民并定四民之居的主张。“桓公曰:‘成民之事若何’,管子曰:‘四民者,勿使杂处,杂处则言咙,其事易”。为此,他建立起“叁其国而伍其鄙”的制度,“定四民之居”,即对士、农、工、商的职业及居所予以固定,禁止人口的自由迁徙,使得“奔亡者无所匿,迁徙者无所容”。不难设想,这时的齐国如果没有执行十分严密的户籍档案管理制度,要达到“定四民之居”的目的是不可能的。因此我们可以断言,《管子·禁藏》中所言的管仲相齐时(公元前685—645年)齐国已经出现了“户籍抬内结”制度,是可信的。

综上所述,我们可以考证出中国古代户籍档案管理制度起源于商代,“籍田”与“借民力助耕公田”象征它的起源。这项制度发展到西周时期已经基本成型,“习民数”制度是周代户籍档案管理制度的重要内容。进入春秋时期后,齐国创立了一套严苛的户籍档案管理制度,即“定四民之居”,这是中国古代历史上户籍档案管理制度正式确立的标志。

[1](清)孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,1987.

[2]徐光烈,吴绍烈.国语[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[3]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1960.

[4]梁方仲.中国历代户口、田地、田赋统计·总序[M].北京:上海人民出版社,1980:4.

[5]杨向奎.宗周社会与礼乐文明[M].北京:人民出版社,1992:125.

[6](唐)房玄龄.管子[M].上海:上海古籍出版社,1989.