拒上《感动中国》,“洋爸爸”深山教娃16年

王丽

曾是德国白领,洋支教扎根广西小山村

卢安克1968年出生于德国汉堡,他和双胞胎哥哥卢安思从小性格有点孤僻,许多孩子为此不愿意和他们一起玩,甚至看不起他们,小哥俩为此感到很自卑。为了两个孩子,卢安克的父亲放弃了收入优厚的工程师工作,到一所“华德福”学校当老师,然后用“华德福”的方法教育儿子,使他们受益匪浅。“华德福”教育是由奥地利教育家鲁道夫·施泰纳创立的一种独立的完整的教育体系。“华德福”教育以人为本,以自然环境和人类社会和谐发展为目标,用积极、健康的方式,追求孩子在意志(身)、情感(心)、思考(意识)等方面的全方位发展,激发孩子的潜能。读中学时,卢安克就利用假期四处打工,并把经历写成文章,给各个报刊投稿,生活得很充实。

从汉堡美术学院工业设计系毕业后,卢安克成了一名白领设计师,薪水不菲,生活舒适,但他总觉得精神上缺少一种支撑。1993年夏天,为期3个月的中国之旅改变了卢安克的人生轨迹。

因为爱上了这个古老的国家,卢安克选择在南京的东南大学进修汉语。留学期间,卢安克发现了中国人对于“华德福”的陌生,他觉得中国的孩子,也需要这种激发潜能、注重全方位发展的教育,尤其是广大农村那些远离父母呵护的留守孩子,他们可利用的资源更少,更需要那种能够滋养灵魂的教育。卢安克觉得在东南大学无法获得接触农村的机会,他随后转学到了广西大学农学院,在那里,他开始认识中国的山村,并向人们讲述什么是“华德福”。

1997年毕业后,卢安克在广西南宁一所残疾人学校义务教德文,结果因为他没有办下从业证,被公安局罚款3000元,他还面临着签证到期必须回国的状况。

1999年,卢安克再次来到广西,在河池市的一所中学当了一名初中老师。他教授的经过专门设计的颇具“华德福”特色的课程,在家长那里被反馈为“对提高学生的考试分数没有多大的帮助”,家长们有意见,学校把他开除了。“我不理解,为什么要让学生做几亿人都已经找到答案的作业题,而不愿意发掘他们的特长,关心他们的梦想?”卢安克觉得委屈。他说自己想培养的不是考试高手,而是在社会上更实用的“能力博士”。

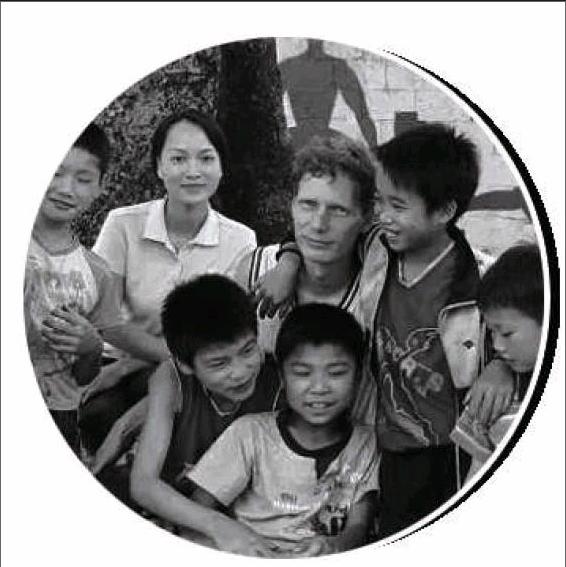

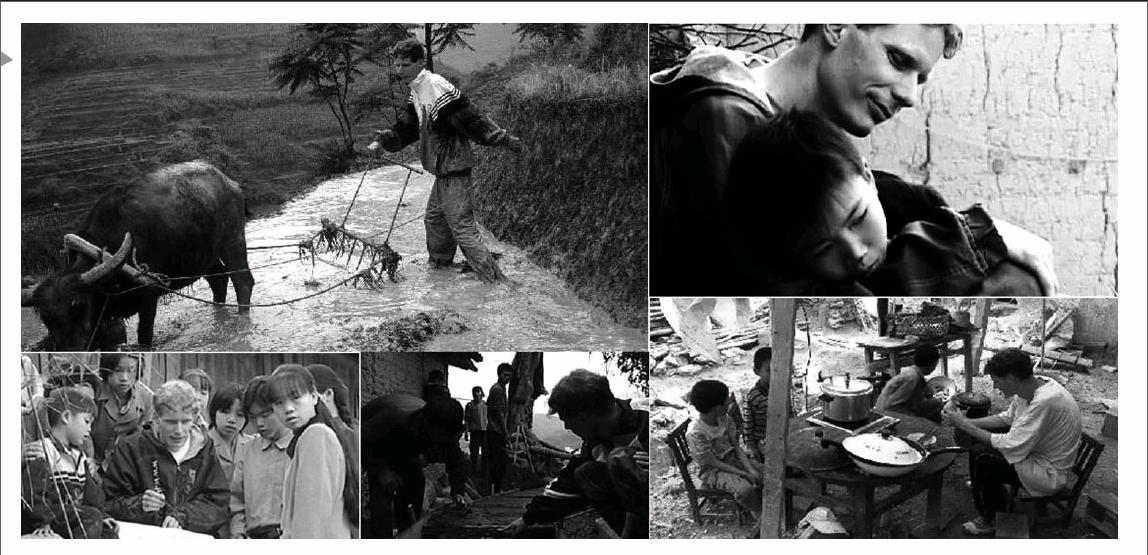

为了能在贫困学校免费当老师,卢安克于1999年成立了一个办事处,专门从事能力教育方面的研究,他这才得以在中国待下去。此后,卢安克先后在广西东兰县切学乡板烈小学和隘洞镇初中支教,经历了一段快乐的支教时光。他非常喜欢去学生们位于大山深处的家里拜访,课余时间,他甚至跟着学生去干农活、放牛、爬树、挖泥鳅,渐渐地和孩子们打成了一片,孩子们也喜欢跟他相处。

卢安克发现,在深山里的村寨,50%的小孩上不到初中毕业就辍学了。他教的那个初中班,每隔几周就会少几名学生。特别是到期末考试的时候,一些学生什么都没说就突然不见了。他跑到学生家里,挨个劝说他们回校继续学业,却屡屡碰壁。孩子们各有各的辍学理由,有的父母外出打工,家里的田地不能撂荒,不得不以稚嫩的身躯去充当小农夫;有的父母在家也不让孩子继续念书,因为他们觉得靠上学找出路没有搞养殖来钱快。

2001年7月,卢安克干脆把办事处搬到了广西东兰县坡拉乡建开村林广屯广拉队,这是一个不通电话、不通公路、村民只会说壮语的偏僻小山村。

智慧“卢爸爸”,将山里娃培养成“能力博士”

卢安克招收的第一批学生,有的连小学都没上过,孩子们知识的匮乏,对山外世界的茫然,让他恨不得把平生所学、所闻,都一股脑儿传授给他们,然而,家长们却时常添乱。那里家家酿酒,有一帮人时常喝得天昏地暗,然后到卢安克的教室里“指导工作”。刚开始上课时,卢安克甚至很难找到没有喝醉、又不抽烟的靠谱翻译。后来,幸好有一个小学毕业的男孩子做了他的固定翻译和得力助手。

卢安克先从汉语拼音开始教学生学说普通话,并让他们用拼音写出自己的故事。

“我很悲痛,我想,能去哪里读一点书?小时候,我问爸爸要钱去读书,可家里没有钱。看到别人读书,心里非常难过。六七岁,我就开始从事体力劳动、放牛。我很想读书,可是没有机会,没有钱,我难过得吃不下饭。能遇到你这种好人,来免费教书,我感到无比激动。我希望你教我一口流利的普通话,成为一个有礼貌、懂道理的人。”一个女孩子在日记里这样写道。有的学生说他们去外面办事,因为不懂普通话而找不到回家的公共汽车;他们跟随父母去镇里卖水果,因为没有学过算术而受骗。

之后,卢安克又让他们写了命题作文《工人的希望和老板的希望》《假如我有一个工厂》……孩子们的文化生活丰富了起来。

2005年的一天,广拉队的村民请卢安克帮他们找找县领导,让县里给他们村里修建第二座桥。“当时,村里刚根据政府部门的设计把第一座桥建好。可是,我在过那座桥时,感觉设计很不合理,学生们对此也有抱怨。”卢安克说,他当时就想,能不能让学生们结合自己的感受来设计村里的第二座桥呢?他跟村民们说,想让学生和自己先尝试着来设计第二座桥。

每天課余时间,学生农活不忙时,卢安克先不管现不现实,鼓励学生尽管发挥想象力说出他们心目当中桥的样子,然后再教他们去画图,制作模型。

后来,卢安克不仅“为民请愿”,申请下来了修第二座桥的经费,还努力说服政府部门,用他和学生们的设计图,修建了一座广拉队村民的原创小桥。

有一次,卢安克带领学生们做整个村子的房子模型,模型做好后,卢安克让学生们把房子模型模拟村子里的实际排序在地上放置好,又把外面通往村里的道路模拟着画出来,完成了学生们见到的第一张“立体地图”。第二天,卢安克又领着学生们实地察看,根据看到的实际情况修改这张“地图”。随后,卢安克不失时机地启发学生,看到如此的“地图”大家有什么感想,学生们纷纷表示,首先应该对糟糕的道路环境进行改善,并很快拿出了方案。据此,卢安克带领学生们一共为村里设计了3条小路的改建方案,并在他的哥哥卢安思的资助下得以顺利实施,有效改善了村民的道路通行状况。

无怨无悔,异国他乡耕耘16年

从中学时期就酷爱帆船运动的卢安克,到中国支教前卖掉了他心爱的帆船,并带来了他在德国工作数年的积蓄。不吃肉、不抽烟、不喝酒的他,生活上的开支很小。村里给了他一小块土地,他就根据节令适时种些农作物,如土豆、红薯等,他的日常饮食简单得令人想不到,但他从没觉得那是一种苦。尽管如此,热衷公益的他还是很快就把从德国带来的积蓄花得所剩无几了。

2006年,中央电视台把卢安克列入“感动中国十大人物”候选人。得知此事后,卢安克直接给评委会写信,坚决不答应参与评选。他一直逃避媒体,他觉得做名人只会影响工作和生活。

直到2009年,卢安克才第一次接受中央电视台《面对面》栏目组的专访。著名记者兼主持人柴静直言:“第一次采访卢安克时,他的故事让我触动很大,他的思想境界如此纯粹和高尚,简直是白求恩和阿甘的结合体。”从此,柴静和卢安克成了朋友,柴静甚至称卢安克是自己的精神导师。

2010年,42岁的卢安克与一位相识多年,并且同在乡村做志愿者的中国姑娘结了婚,结束了长达20年的光棍儿生涯。2013年,卢安克当了爸爸,他尊重妻子的意愿,决定在玉林市郊安顿下来,有个正常的家庭,才不得不含泪告别林广屯广拉队的乡亲和他的学生。卢安克离开的那天,他的学生一一含泪拥抱他,其中最大的学生已经结婚生子,最小的才8岁,他们中的一些人已经用卢安克传授的知识在家开网店当起了小老板,把小山村的土特产和手工艺品卖遍全国,也有人在深圳当上了公司经理……

这些年,卢安克翻译了上百万字的教育论著,还出版了《是什么带来力量:乡村儿童的教育》这本倾注了他全部热情与心血的书。

2016年10月,卢安克在广州按揭了一套小房子,申请到了永久居住权,可以在他喜爱的国度与妻儿安度一生。