符合乡村改造建设的规划设计模式:延续与传承

——以何家陂库区移民村规划设计为例

张 超 夏建红(闽西职业技术学院,福建 龙岩 364021)

1 前 言

乡村改造建设是我国城乡发展建设的重要项目,近年来乡村面貌在城乡发展建设中得到大幅改善,但不合理的规划设计模式导致乡村在生态资源环境、生产生活及社会交往等方面引发一系列问题。是否可以在规划设计阶段使用正确的设计模式使大部分问题得到有效解决?本文结合乡村规划设计案例,分别从乡村功能、生态、生活方式及文化传承等多方面探究符合乡村改造建设的设计模式,希望通过合理的设计模式能保护乡村生态环境,保留乡村生活习惯与传统文化,使乡村物资及非物质文化得以传承。

2 现阶段乡村改造建设的特点和弊端

2.1 现阶段乡村改造建设的特点

现阶段乡村改造建设改善了乡村人居环境,也带来明显的负面效应,如:乡村自然生态被破坏、大量耕地被挪为他用、改造建设后的乡村“千村一面”等。乡村改造建设常用的设计模式有两种:第一种是翻新,将原建外墙重新粉刷、屋顶重新铺设即视为工程完毕,该方法注重表面效果,并无深究建筑及公共空间的关系是否协调。第二种模式是重建,完全拆除乡村原有格局,套用城市功能主义模式把乡村作为新城市重建。多数乡村改造建设项目选择了后者,因为该模式容易让人产生发展迅速、品质提高的假象。

2.2 现阶段乡村改造建设的弊病

乡村改造建设的弊病主要在于追求短频快效果,在最短时间用最低成本达到最好的视觉效果,并无长远考虑生活品质和环境品质,没有顾及当地传统文化特点,同时错误理解“农村城镇化”的概念。“农村城镇化”主要是为了使乡村基础设施完善,拉近城乡居民生活水平,而不是将富有地方特色的百年乡村变成高档别墅群。对于乡村改造建设,中央已明确指出:乡村改造建设绝对不是“涂脂抹粉”,不是“一白遮百丑”,不能大拆大建,特别是古村落要保护好。

城市功能主义产生的负面效应给乡村生态及村民生活造成不可估量的影响,其中对民俗文化打击最大,多数富有乡村特色的民俗活动由于环境和生活方式的改变越来越少或已消失,此类“农村城镇化”实际上是城市功能主义在乡村的肆虐所为,用“无人区”这个词来形容功能主义的不人性是最合适不过的了:环境中千篇一律出现大尺度的街道和广场,都是城市功能主义的“杰作”。这些场所死气沉沉毫无生气,空间体量大的惊人,人们在其中感觉到的不是趣味与和谐,而是一种莫名渺小的自卑和恐惧感[1]。

3 保护乡村形态、延续乡村生活方式

3.1 保护乡村形态,保留人性尺度

人们同乡村保持密切接触的需要实在太深刻了,这是一种生物学上的需要[2]。人要接触自然,乡村是与自然环境最接近的场所之一,保护乡村生态也是保护自然生态。乡村是社会物质的主要生产地,与城市功能差距甚大,因此在生态环境、生活方式等方面不能要求与城市一致,应尽可能保护符合乡村生产生活的各种环境特点。现今环境问题愈发严重,虽积极补救,但最好的环境治愈方式是依靠自然循环过程,保护乡村原生环境不但节约建设成本,而且对乡村经济发展大有益处:快节奏生活的都市人向往乡村慢节奏生活,城市人口的流通,使各式各样的农家乐、观光采摘园等农业旅游项目可以很顺利发展起来。

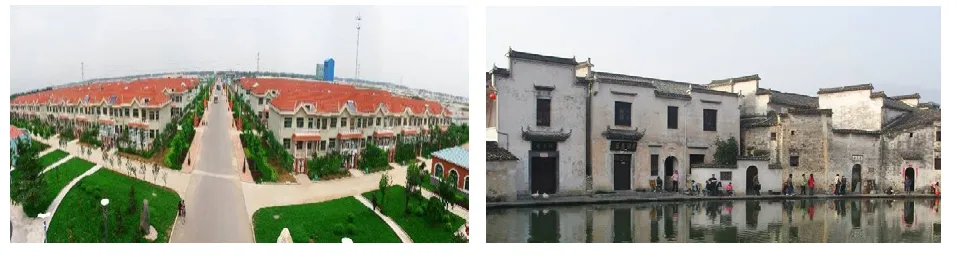

从规划设计层面分析,公共空间尺度越大,空间荒废率越高。大广场、大街道的城市设计模式用在乡村改造建设中会造成严重的土地浪费。在乡村公共空间的尺度把握上,应采用人性尺度,即令人舒适的尺度,符合人在空间中活动的尺寸,不感觉过于空旷或拥挤。人性尺度在小型公共空间及建筑细部可令人得到更深刻的接触,这些空间令人感觉亲切舒适(如图1)。

图1 过大的空间尺度与人性尺度

3.2 乡村生活方式与传统邻里关系

乡村中多数活动需要相互配合:如田间生产、房屋翻修、节庆活动等,因此传统邻里关系尤为重要。现今多数乡村被改造建设成别墅群或住宅楼群,破坏了民居原有的规划肌理,邻里关系受到影响,人与人之间的交流和协作大大减少了,没有传统邻里关系的维系,长久以往乡村便不再朴素,被动地变成了“城市”。

3.3 保留乡村文化特征

现代建筑在文化传承方面很难表达传统文化,在乡村里,建筑是文化的根,乡村建筑具有一定年份并有丰富的细节,每一栋建筑都是独一无二的,这是乡村的文化价值所在也是乡村的魅力因素之一,若想让传统文化得到继承发扬,当全力保护民居建筑及其布局肌理。乡村每临传统节日都会举行节庆活动,节庆活动的空间要围合形成,否则人群很难聚集,围合式建筑布局在西方世界也很常见,它并非是图纸上的刻意表达,而是人们在长期生活中自然形成的一种建筑空间形式,该布局形式相比整齐划一的现代主义布局,其空间更富有细节上的变化,更带有感官刺激,更容易聚集人群。现代主义布局因其各处相同,缺少细节变化与对比令空间毫无生气。因此在改造建设中尽可能保留原有建筑布局的结构肌理,或从原有布局形式中寻找规律,设计与传统布局相似的规划肌理,在建筑上保留或设计符合当地文化的元素,这些都是传承当地文化的关键。

4 结合项目探究符合乡村改造建设的设计模式

4.1 选择合适的规划设计模式

相比城市环境,人们更喜欢去古镇旅行,感受朴素自然的乡村风貌,体验当地的民俗文化。采用现代主义模式改造后的乡村,传统文化元素被抹除,村民被迫改变原有的生活方式,因此这些乡村毫无特色可言,模式方法是描述某个建造经验的确切方式[3]。正确的模式方法可以为类似的项目提供相关经验与正确的指导方法,本案的研究选择新罗区何家陂镇库区移民新村(如图2)。

图2 何家陂库区移民村卫星图

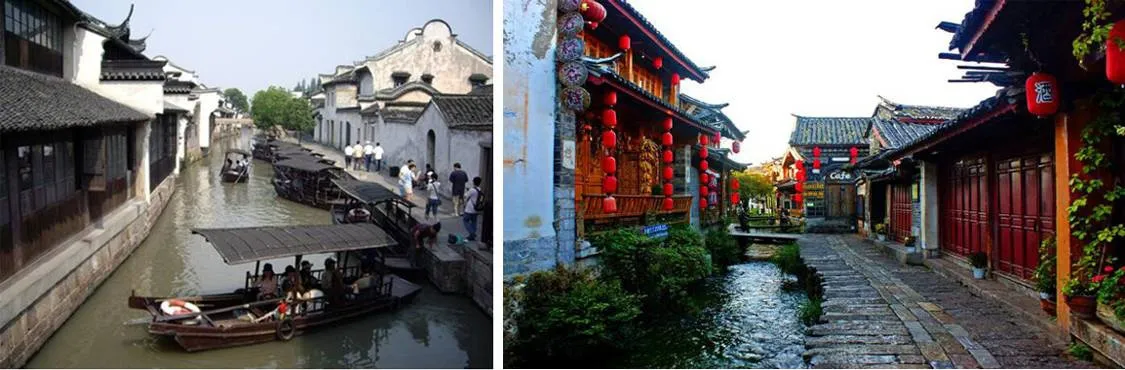

何家陂库区移民新村位于新罗区集镇所在地,因水库建设需要,将原住民与部分三峡移民迁移至新村居住。新村规划布局在研究大量古镇布局形式后,选择自然紧凑型的传统布局形式,通过调研发现,多数著名古镇布局形式均属自然紧凑型,很难找到刻意规划的痕迹,如浙江乌镇与云南丽江,建筑围绕河流因地制宜紧凑布置,没有现代主义图案式的牵强布局(如图3)。自然式布局形式或许在平面图上的效果不能符合某些“图像审美需求”,但人从天空俯瞰整个布局效果的概率有多大呢?更多时候是以直立人视的视角与空间接触,并在有限的范围产生生理、心理上的感受。这种看起来毫无章法的自然紧凑式布局,是很多设计师瞧不上的,但正是这种因地制宜式的布局结构,造就了乌镇、丽江等名胜,身在其中,看不到笔直宽阔的马路与大广场,而是尺度怡人的蜿蜒街道,街边是拥有丰富细节的特色民居,空间的美令人无法忘却(如图4)。

图3 乌镇与丽江的卫星平面图

图4 乌镇与丽江的街景

还有许多著名古镇,如凤凰、培田、宏村等,都有一个共同特征:因地制宜规划建筑,保留大量历史建筑,注重人视空间感受,因为在空间中人是否感觉舒适才是最重要的设计指标之一。

4.2 符合乡村改造建设项目的规划设计模式

4.2.1 步移景异的乡村道路与公共空间

乡村道路不同于城市街道,城市道路宽敞笔直车速快,行人空间被压缩,无法在马路上停留,飞快的车辆占领城市各个道路,这是导致现代城市逐渐失去自身魅力的重要原因之一[4]。村道的车辆行驶频率不及城市,设置车辆与行人共享的道路是最优选择,为解决车速在村中造成安全和噪音问题,将村道宽度限制在5米之内,并因地制宜使道路蜿蜒曲折以限制车速,同时考虑会车、掉头的可能,在村道局部设置短距离较宽敞的空间解决可能造成的拥堵,由此把步行化和交通稳静化结合起来,可以成为减少机动车造成的消极影响[5]。在规划设计阶段,乡村道路与公共空间并非在图纸上“画”出来,而是依靠建筑的围合形成,这种通过建筑围合形成公共空间的方式与传统古镇的形成模式是一致的。此方法在保留乡村野趣的同时避免过多破坏原生环境,建筑围合成的空间比城市现代功能主义空间更人性化,更注重人在空间中的感受,它使乡村空间变得有趣,更加亲近人、吸引人,大量自发活动会随之发生,因为“人往人处走”[6]。乡村的自发活动都应出现在生活中,若是因为规划设计不合理的原因消失了,乡村生活将变得不完整且毫无趣味可言。

4.2.2 保持多样化的乡村建筑形态

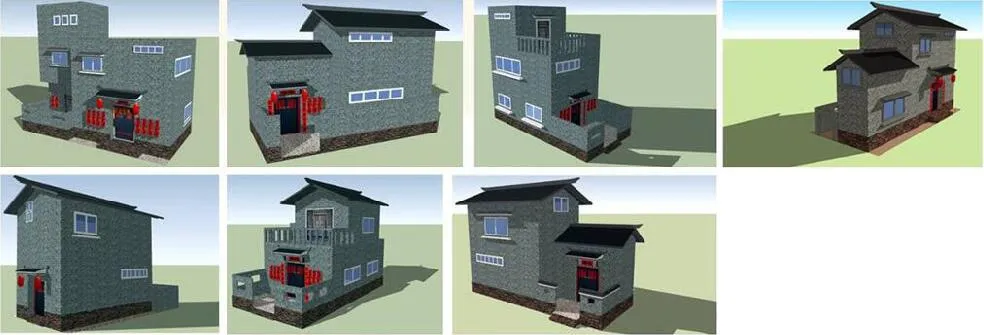

历史悠久的古镇或乡村,建筑形态是多样化的,建筑呈现出通道、门窗、屋顶等多种形态,通过不同的形态可确认相承的建筑时期,这种建筑形态经过几个世纪仍然改变甚少,只会随着建筑转型而缓慢变化,但这种转型不会打断整体的统一性,进化过程不会出现突然的中断[7]。三度空间所产生最本质、最令人难忘的感觉源自人的体验,并且这种感觉将构成人在体验建筑过程中理解空间情感的基础[8]。令人惋惜的是,多数乡村改造建设项目中原有建筑被完全拆除,新建建筑形态完全一致,人在这些长相一致的建筑中穿梭行走,感受不到任何变化,整个行走过程毫无情感可言。要获得步移景异的变化感,必须改变只有单一外观和户型的建筑形态。本案每栋住宅的用地长宽尺寸均为10m×5m,在约50平米面积内设计了七种不同形态的建筑造型,包括建筑主体、前院(后院)等实用空间,每栋建筑根据地形变化进行紧凑排列,以此作为依托围合出公共空间,满足步移景异的视觉需求和心理需求,还原乡村应有的生活气息(如图5)。

图5 多种形态的建筑

4.2.3 营造生机勃勃的共享空间

传统乡村组成方式一般由数个家族组合,各地生活习惯不同而演变出各式各样的民俗文化,节庆活动最能展现当地传统文化特色,容纳村民共庆活动的空间需要一定面积,但绝非是单一的巨大广场,可根据乡村的地形地貌划分不同大小形状的公共空间,分别设置在村中数个合适的地点。

使用小型公共空间好处在于:首先,小型公共空间根据地形地貌设置,空间的使用更加合理,独立大型空间容易造成空间浪费;其次,大型空间由于尺度过大,人无法感受环境中的细节,没有细节空间就不会吸引人,没有人的聚集就没有活动发生,空间也就无法富有生机,成为名副其实的荒漠空间[9]。为避免荒漠空间的出现,本案根据乡村几种重要的活动方式,分别在宗祠、小庙、村部等附近设置了小型活动广场,平日给村民提供户外活动的空间,在节庆时也能成为共庆场所,它们的功能不是单一化的,而是随着使用者的需求发生变化,且面积不会很大,符合人性尺度,并由建筑围合形成。拥有了公共建筑、民居、各方向通道,加之人性的尺度,这些公共空间必然会产生各样的自发活动,成为生机勃勃的共享空间,多数非物质文化也可借由乡村的交往与活动得到延续与继承(如图6)。

图6 乡村共享空间

本案在公共建筑的设置上合理利用土地资源,将村部、小学、戏台三个功能不同的公共建筑结合为一体因地制宜设计,小学与村部之间是戏台,平日村民可共享此空间,节庆期间戏台将成为最热闹的场所之一(如图7)。

图7 村部、戏台、小学的空间组合

乡村改造建设当学习前人智慧,使用因地制宜自然式布局设计模式,保证建筑形态多样化,用建筑对公共空间围合处理,通过延续乡村布局的肌理结构与建筑形态,保护并继承乡村民俗文化,使乡村物质及非物质文化得到延续,是最符合现阶段乡村改造建设的设计模式。

5 结 语

乡村改造建设项目是一项富有挑战的工作,任何有历史的乡村都是不可复制的遗产,一旦受到破坏便难以恢复,只谈发展效率不谈保护、更新与继承,项目会陷入错误的发展方向,乡村物质与非物质遗产的保护传承会成为一纸空谈。乡村改造规划设计必须本着最大限度保护乡村生态、生活模式与传统文化作为出发点,结合该特点合理设计,使乡村形态与乡村文化能够具有尊严、具有生命力地代代传承,这是每一个规划设计人员的职责。

[1](美)C·亚历山大等著.王听度、周序鸣译.建筑模式语言(上)[M].北京:知识产权出版社,2002.

[2](丹麦)扬·盖尔著.何人可译.交往与空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[3](美)C·亚历山大著.赵冰译.建筑的永恒之道[M].北京:知识产权出版社,2002.

[4]王军.采访本上的城市[M].北京:北京三联书店,2008.

[5](法)SergeSalat.城市与形态[M].中国建筑工业出版社,2012.

[6]程大锦.建筑:形式、空间和秩序[M].天津:天津大学出版社,2005.

[7](英)卡门·哈斯克劳英奇·诺尔德等著,郭志锋陈秀娟译:《文明的街道——交通稳静化指南》[M].中国建筑工业出版社2008.

[8](法)SergeSalat:《城市与形态》,中国建筑工业出版社,2012,第317页。

[9]程大锦.建筑:形式、空间和秩序天津大学出版社,2005,第227页。