抗战歌剧《银山下》研究

肖 阳,陈 琛

(1.上海音乐学院 校史馆,上海 200031;2.上海音乐学院 图书馆,上海 200031)

抗战歌剧《银山下》研究

肖 阳1,陈 琛2

(1.上海音乐学院 校史馆,上海 200031;2.上海音乐学院 图书馆,上海 200031)

1943年诞生于新四军淮南抗日民主根据地的独幕九场抗战歌剧《银山下》,以音乐形式展现了新四军音乐文化活动在动员群众、组织群众参加抗日斗争方面所发挥的宣传鼓舞作用,对抗战时期抗日根据地抗战文化的研究,具有重要意义。

抗战;歌剧;《银山下》

作为抗日战争时期中国共产党直接领导下华中地区一支重要的抗日武装力量,新四军在艰苦的八年抗战中,开展了一系列的抗日文艺活动,谱写了中国抗战文艺的新篇章。1943年诞生于新四军淮南抗日民主根据地,由许平编剧、导演,上音杰出校友、知名音乐家管荫深作曲,新四军二师路西军分区文工队演出的独幕九场抗战歌剧《银山下》,以音乐形式展现了新四军音乐文化活动在动员群众、组织群众参加抗日斗争方面所发挥的宣传鼓舞作用,对抗战时期抗日根据地抗战文化的研究,具有重要意义。

一、剧本创作

1943年,抗日战争正处于 “国共第二次合作”阶段,即“抗日民族统一战线”时期。剧本《银山下》以此作为创作构思和故事发展背景,结合时局塑造典型人物形象,揭露了国民党顽固派不打鬼子专打新四军的现象,及时地宣传了国共两党不要自相残杀,要团结抗日,一致对外的政策,体现了军民同心抗日之大事件和大是非。剧本故事的发生地点正是在抗日前线的苏北、皖南地区——新四军抗日根据地。

“国共第二次合作”是此剧本的创作核心,是剧本内容的时代背景,可以说作者正是在抗日民族统一战线的正义感召下,才积聚了对《银山下》的创作动力和源泉。《银山下》是是一部独幕九场的歌剧,由作曲家管荫深、剧作家许平在新四军淮南抗日民主根据地完成的,并在皖南抗日根据地由新四军二师路西军分区文工队演出。许平为原上海文化局局长兼上海歌剧院院长,创作该剧时在新四军淮南抗日民主根据地西分区的“文抗”(文化界抗敌协会)工作。管荫深(1927—1993 )是一位创作领域涉猎较宽的作曲家,在歌曲、歌剧、舞剧、舞蹈、器乐合奏、电影音乐等方面均有所建树。他1939年9月考入私立上海音乐院(今上海音乐学院)本科,专修理论作曲,至1941年12月。1942年2月,管荫深在淮南艺术专科学校执教。同年5月,管荫深在前往七师文工团任音乐指导员的途中,由于交通原因在许平的工作地津浦路西作短暂停留,由此,两位艺术家相遇。当时在该地的文艺工作者喜爱聚集在一起讨论根据地的文艺发展状况,大家一致认为音乐与戏剧相结合的形式最受群众欢迎,但受到环境限制,当地的演出还是以话剧为主。像西洋歌剧这种既有情节又有表演与音乐的艺术在当时是非常难得的,于是许平与管荫深两位艺术家开始全力地打造一部歌剧。此时,我国抗日战争已经进入了相持阶段,国共双方并未完全联合团结,蒋介石政府始终对共产党怀有敌意和戒心,开始有了反共的趋势,并先后掀起了三次反共高潮,使得第二次国共合作关系危机四伏、如履薄冰。在此背景下,革命抗日根据地的民众和子弟兵殷切期望国民政府认清形势,以民族存亡为己任,不应计较锱铢得失,不该忽视军民同心保家卫国的抗敌情绪。考虑到这样的政治局势,两位艺术家决定就此取材,将国民党、共产党与日本侵略者以及普通百姓都写进剧本中,以几个鲜明的人物形象来展现当时中国社会的形势。在明确故事内容后,两位艺术家便开始商讨音乐创作的问题:歌剧的旋律既要优美动听,也要在形式上有所突破与创新,但二者的兼容在当时的背景条件下是一件“费脑筋”的事。于是民族风格成为了他们的首选。据许平先生的记录,他用七个夜晚的业余时间完成了全剧的台本,另一方面管荫深也在同一时间完成了音乐的写作。[1]213

这部歌剧的故事发生在一个宁静的小山村,当时正值雪花漫天的寒冬,整个村庄呈现出一片银装素裹的景象,因此歌剧被命名为《银山下》。该作品创作完后,经管荫深带到新四军七师*据《中国共产党历史大辞典》(增订本)介绍:新四军第七师为坚持皖江地区抗日斗争的新四军主力部队。1941年5月1日,根据中共中央军委命令,活动于巢(县)无(为)地区的无为游击纵队,活动于桐城以东地区的第三支队挺进团以及皖南事变中突围的部队,合编而成。师长张鼎丞(在延安,末到任),政治委员曾希圣,参谋长串志高,政治郎主任何伟,辖第十九旅和挺进团等部。,由大江剧团*“大江剧团”成立于1941年“皖南事变”之后,是新四军第七师下设的一个文艺团体,以中共无为县委的宣传队几十名队员为基础组建起来,队员绝大多数是当地参加革命的中学生,直属七师政治部管辖,专门负责对军民进行抗日宣传活动,第一任团长叶诚。进行了多次演出。据当时观众反映:此剧有现实意义(反摩擦、团结抗日的内容,贴近生活),大家爱看(情节自然,色彩鲜明),爱听(含有当地——淮南、江北一带的民歌音调,亲切动人),取得了很好的效果。这个作品可以说是二师与七师文艺工作者合作的产物。

二、《银山下》的音乐表演形式

该部歌剧采用轻歌剧形式,只有一幕,共九场。轻歌剧源于喜歌剧和歌唱剧,题材通俗,篇幅短小,结构简单,没有尖锐的戏剧冲突;旋律流畅动听,配器鲜明,可以自由运用对白,与整个剧的严谨风格形成对比。实际上人们在轻歌剧中只是享受流行舞蹈的流畅美妙的韵律。[2]37

《银山下》的剧情并不复杂,旋律朗朗上口,易记动听,人物之间的对白也较多。因此是中国轻歌剧写作中较早的典范。

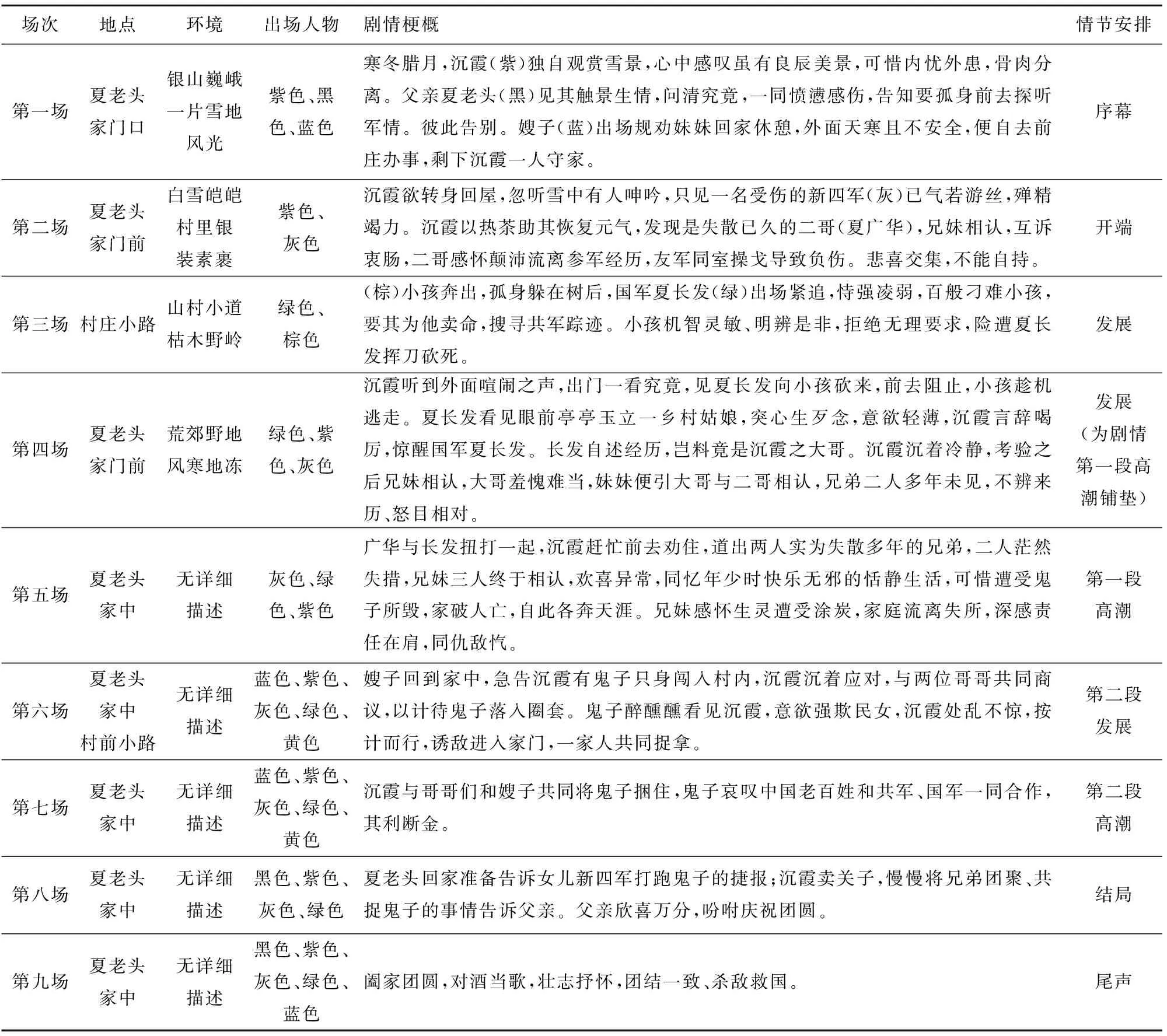

剧中的角色分别为女高音(女儿)、女中音(儿媳)、男高音(新四军)、男中音(士兵)、男低音(老人、日本鬼子)、,童声(少年),演唱形式有女声独唱、男生独唱、男女声对唱,二重唱,三重唱,四重唱以及合唱,按类型分成咏叹调、宣叙调、数板、人物对白。伴奏方面,由于当时抗战时期,条件有限,乐队以风琴为主,再配合二胡、竹笛、口琴,曼陀铃等乐器。此外该剧中的人物没有准确的姓名,主要人物分别用颜色指代,女儿——紫、儿媳妇——蓝、新四军——灰、士兵——绿、老人——黑,日本鬼子——黄、少年——棕色。

图1 《银山下》人物角色安排(该手抄本由吕其明先生捐赠)

单从这部作品的外部结构来看,管荫深同志在创作时是基本仿照西方歌剧的形式创作而成的。西方的歌剧是综合艺术结合的最高形式,其剧本由宣叙调咏叹调以及人物对话构成,音乐与戏剧是其中最重要的两大元素,二者相辅相成,环环相扣。《银山下》中除去鲜明的西方音乐特点,它作为抗战年代的特殊产物,还具有强烈的民族独创性与精神。

该剧第四场是全剧的重要转折。第四场中,绿(士兵)一见到紫便唱起了一段油腔滑调的小调来调戏紫,与之对应的旋律的节奏也多为四分音符的进行。这种安排,使得人物演唱更加掷地有声,易于将人物愤怒的情绪表现出来。而绿接下来的唱段是充满轻佻与玩世不恭的味道的,所以作者在此采用的旋律节奏形式多为八分音符与十六分音符,展现了人物该段唱段中不严肃的态度。随后,紫的语气似乎有所缓和,旋律的节奏也从先前的四分音符变成了大量的八分音符。伴随音乐的推进,绿似乎被紫的话语感动,演唱了一段抒情缓慢的咏叹调,对紫说起了自己的身世和过往。这段咏叹调为2/4拍,C宫调式,共分为四段(图示1)。每段中间都有短小的连接。该段落的作用在于塑造与展现人物内心,同时为之后兄妹相认做铺垫。

图示1

兄妹三人经过前一场的相认后,儿媳妇(蓝)在此时回来了,相认后并且告诉他们鬼子来了,全剧的故事在此进入了一个转折点。与前面每一场开头的创作手法相同,第六场开始也是一段器乐引子,速度采用了小快板,用来制造气氛,映衬了蓝(儿媳)这个人物匆匆地从外面回来的画面。在场的四人简单商量了对付鬼子的对策后,鬼子(黄)上场了。在此,作曲家用一个速度适中、略带粗鲁风格的宣叙调来刻画鬼子的性格。该唱段只有简单的两句,反复重复“sol”和“re”两个音,并在其之上标注了大量的重音记号,整体节奏也较为单调,展现了鬼子蛮横无理的形象。随后紫故意地吸引鬼子的注意,紧接着灰和绿两人乘势扑向鬼子,最后大家一起齐心协力把鬼子绑了起来。取得胜利后,一家人按捺不住喜悦之情,四人唱了一段有意思的双二重唱,并且进入第七场。

表1 《银山下》剧本梗概表

该双二重唱共有两个声部,第一声部由紫、灰担任,第二声部由蓝、绿负责。可分为两段(图示2),为C宫调式。A段首先由紫、灰开始唱,一小节过后,由蓝、绿负责的第二声部进入,所唱旋律是对第一声部的完整模仿。歌词主要表现对于日本侵略中国的愤慨之情。B段则只有简短的一句。

图示2

第八场,“黑”(老人)在一开场便唱着宣叙调出现了。老人的宣叙调不急不慢,与演唱者所饰演角色的年龄相符。老人夸奖着新四军,紫听见后立马出来和老人说兄妹三人相认的事情。对白过后,紫与黑二人就进入宣叙调的唱段。宣叙调在歌剧中一般为朗诵式与说话式,其音高、节奏处理接近戏剧朗诵音调,不带明显的主题色彩,没有固定的结构格式,篇幅短小,具有自由性。[2]127该唱段中,紫与黑所唱的每一句都结构短小、不规整、有说话特征、旋律不具有抒情性质。比如A段的演唱由紫来担任(图示3),该段按照句子可以划分为两小节一句,每句结构都非常的短小与不连贯,每句之间都有一小节的器乐演奏作为连接,符合我们日常说话的习惯。经过前面一系列的解释,在D段团圆的五人一起唱“庆祝这次的团圆,庆祝这次的团圆”。

图示3

第九场为全剧的结束。西洋歌剧中,每一幕的结尾部分称为“终场”。它是整幕的焦点,必须制造出全剧最后的高潮,为故事画上完美的句号,因此终场的音乐必须集中先前所有的力量。在终场里,之前出现的角色一般会结合在一起重唱、对唱或者合唱,以此来创造强烈的终止感。作曲家也遵循了该种写法,在终曲出用热烈的合唱来给赋予全剧一个有力的结尾。

该场一开始,紫与蓝拿着酒出场,紫给每个人倒了酒,表明庆祝即将开始。音乐上为了与表现的场景相一致,此时的器乐伴奏声部演奏出了热闹欢腾的旋律。从谱面上看,该段旋律一开始为连续的十六分音符,但从13小节开始,逐渐转化为八分音符,在听觉上造成速度变慢的感觉。紧接着,黑在第一声部唱到:“把这杯甜酒喝干”!其中在“干”这个字上,作者用了一个长音,以此凸显对其强调。其后第二个声部也依次进入,对第一声部的旋律展开模仿。两个声部随后又激情地唱到:“从今后,大家联合抗战,同甘共苦共患难,早日赶走日本鬼,建设国家保平安。”在轮唱形式过后,即将迎来全剧音乐最有力的表现形式——大合唱。场上的五人围成一个圈,拉着手,将他们俘虏的日本鬼子围住,开始歌唱。该段合唱的篇幅短小,只有32小节,素材也较为简单,并未有复杂的发展。一开始是分成两句的器乐引子,制造欢乐的氛围;随后五个人的进行合唱,可分成AB 两段。A段唱到:“拉紧了手,围一个圈,鬼子放在当中间,叫他也来看一看,一家欢聚大团圆……”,B段在两小节的过门所唱的歌词与A相同,但是旋律则是对A段的二度向上,从而暗示人们情绪的进一步升华,最终推向高峰!全剧在锣鼓声的伴奏中,落下了帷幕。当然,这样终场似乎还有些简单,最后具有总结性的大合唱篇幅短小,创作技法也较为“稚嫩”。

三、《银山下》的美学特色

通过以上分析,可以看出,《银山下》是在抗战年代真正具有戏剧性思维的一部歌剧作品,具有鲜明的时代特色。抗战出现了国共合作的局面,但国民党顽固派军队不打鬼子专打新四军。该剧传达了不要自相残杀、要团结抗日,一致对外的思想,贯彻了文艺为政治服务的方针,对宣传党的政策起到很大作用。

《银山下》的剧本结构、人物设置、剧词的写作具有较强的歌剧性和明确的美学追求。全局七个人物都不具姓名,而是以剧中人物的服装颜色命名:女儿——紫、儿媳妇——蓝、新四军——灰、士兵——绿、老人——黑,鬼子——黄、少年——棕色。在白雪覆盖的银白山下,凸显出七彩的人物,舞台色彩是丰富的。复杂的人物关系、深刻的思想感情和简洁的戏剧情节以及歌剧化的构思,很便于音乐的发挥。

2.歌剧广泛运用了多种音乐体裁,使得整体音乐呈现出多样性。为适应剧情和唱词句式的需要,作曲家在引用民歌时作了创造性的改编。如《提起我的家》,作曲家为适应剧情和唱词句式的需要,对人们熟悉的苏皖民歌《探妹》的旋律和节奏均作了调整,使之改编成为一个歌剧唱段[3]216。音乐在保持民族风格的基础上,歌剧也较多地借鉴了欧洲音乐,如运用咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等多种声乐形式,采用西方的“绘词法”的手法来表现人物的语气与心理状态。这些手法在根据地其他创作的歌曲中是很少运用的。

可以发现是管荫深在写作该部作品时并没有一味地追求中国化,并没有简单地在话剧的基础上加上音乐,而是让音乐与故事互相配合,具有强烈的戏剧性思维,真正做到了“用音乐来讲故事”。作者借鉴了西洋歌剧的戏剧建构发展和人物关系安排逻辑,同时具有浓郁的民族风格,曲调优美,符合中国人的审美需求。[3]224

当然,《银山下》的音乐配器方面确实相对薄弱与简单,整个乐队仅仅是起到伴奏与烘托气氛的作用,器乐声部并未实际参与到戏剧创作中来。很显然,这更多地是受制于抗战时期的艰苦条件。在咏叹调写作方面,基本都属于通奏歌曲的范畴,写法较为单一,西方经典的“返始咏叹调”形式并未出现。在重唱写作方面运用的手法也稍显“幼稚”与刻意,并不自然,有些地方甚至有些繁琐,仅仅是使用一些模仿不同步的旋律来制造戏剧感。同样的问题也出现在终场的大合唱中,最后的大合唱只是起到了一个烘托气氛的作用,而全剧的宣叙调、咏叹调以及重唱等段落也都是较为“老实”地仿照西洋歌剧的一些基本模式写成的。

总体而言,《银山下》诞生于“国共第二次合作”时期,是因军民燃烧着的爱国抗日情绪应运而生,它体现了一个时代的民族呼声,无论在音乐创作、剧本写作、人物安排,都反映了那个重要历史年代的社会心理,更倾诉了普通民众尤其是无产阶级老百姓对“家和国”的普遍认识:手足互爱、唇齿相依、卫国保家,既是小家庭和谐安康的传统标准,更是安国兴邦、民族存亡的共同价值观。因此,《银山下》的创作构思和主旨表现方式,是以百姓易理解且能接受的“国”和“家”作为剧本剧情的切入点和发展脉络,既能深入人心,又能深化主题。我们虽不能回避剧本艺术上的些许欠缺和遗憾,但它的确是一部非常具有历史研究价值的音乐剧本,对于我们研究抗战时期革命根据地的社会心理、人文艺术需求、政治宣传、文化生活等都有相当深远的参考价值。

[1] 许平.五十年前的一次歌剧尝试——忆《银山下》的创作[M]//宗弼.管荫深纪念集.上海:上海音乐出版社,2011.

[2] 钱苑,林华.歌剧概论[M].上海:上海音乐出版社,2003.

[3] 宗弼.管荫深纪念集[M].上海:上海音乐出版社,2011.

(责任编辑 何旺生)

A study on the Anti-Japanese War Opera AttheBottomoftheYinshanMountain

XIAO Yang1,CHEN Chen2

(1.TheHistoryMuseumofShanghaiConservatoryofMusic,Shanghai200031,China; 2.TheLibraryofShanghaiConservatoryofMusic,Shanghai200031,China)

At Huainan Anti-Japanese Democratic Base of New Fourth Army in 1943, the Anti-Japanese-War opera AttheBottomoftheYinshanMountainwas written by Xu, Ping and composed by Guan, Yinshen, an outstanding alumni of the Shanghai Conservatory of Music. The opera displayed the cultural activities in mobilizing and organizing people in fight against Japaneses invaders in the form of music, which greatly inspired the people in the Anti-Japanese Democratic Base. The play is of great significance to the study of anti-Japanese War culture in the war against Japan.

the Anti-Japanese-War opera;AttheBottomofYinshanMountain

2016-11-16

上海市艺术科学规划项目“抗战歌剧《银山下》研究”(2015D14)、教育部人文社会科学研究一般项目“上海音乐学院初创15年校史研究(1927-1942)”(15YJC760103)、上海音乐学院附中民族音乐传承教育基地项目“国立音乐院·国立音乐专科学校(1927-1937)走出的民乐大师”成果之一。

肖阳(1982-),女,湖南长沙人,上海音乐学院校史馆助理研究员,上海音乐学院2011级博士研究生,研究方向:中国近现代音乐史;陈琛(1989-),女,山东青岛人,上海音乐学院图书馆特藏室管理员,上海音乐学院2016级博士研究生,研究方向:中国近现代音乐史。

J642.42

A

1674-2273(2017)01-0109-05