科学假说及其教学建议

作者简介:曹宝龙,教育学博士,教授,浙江省物理特级教师。杭州师范大学心理学硕士生导师,浙江大学教育博士导师。现任杭州市基础教育研究室主任,教育部基础教育课程教材专家委员会委员,国家课标修订核心组成员(高中物理)。浙江省科学教育学会理事长,杭州市特级教师协会副会长兼秘书长。主要研究方向:学科教育与心理发展(物理、科学)。

摘 要:科学假说是科学探究的重要一环,具有假设性、科学性、解释性与预见性、暂时性与检验性等特点。科学假说产生于科学发现中的“反常现象”,它的形成需要理性精神与灵感思维。科学假说可以向科学理论转化。建议科学教学中用科学史中的“反常现象”创设问题情境;把构建假说的基本方法融入科学课堂设计;研究基于科学课程内容的假说构建过程与方法;把科学假说的基本思想融入科学探究教学设计。

关键词:科学假说;科学理论;假说构建;科学教育

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2017)2-0001-4

当人们把现有的科学认识应用于一个新的科学现象时,可能会出现无法解释或无法解决的问题。我们在肯定现象的客观性之后,往往会怀疑原有的理论体系可能存在问题,从而提出新的能够解释这种现象的学说。这种新的能够解释当前问题的学说就是假说。假说是科学研究中的重要方法,假说可以推动科学研究突破原有的理论,使科学理论产生进步或革命性的发展。

科学假说是科学能力或科学素养的重要组成部分,培养学生的科学假说意识与能力,是理解科学本质,提升科学素养的重要途径。因此,假说的概念、假说的功能与作用、假说的基本方法等是科学教育的重要内容,也是理解科学本质的关键所在。

1 科学假说的概念

科学假说是人们在认识与研究客观世界时,依据原有的科学知识和新的科学事实对所研究的问题作出的一种猜测性陈述,是一种用猜测性的假定理论来解释新的经验事实的一种方法。它是将认识从已知推向未知, 进而变未知为已知的必不可少的思维方法,是科学发展的重要形式。

提出科学假说必须以一定的科学事实为依据, 以已知的科学理论为前提。当人们面对新的经验事实无法用现有的理论来解释的时候,需要突破原有理论的界限,否定或修改原有理论,提出新的理论,使问题得以暂时性的“解决”。而提出的新的假定性理论是否正确还需科学观察与实验、新的经验事实来检驗。

2 科学假说的性质

显然,假说既具有猜测性,也具有科学性,它既是科学研究的重要过程,也是科学研究的方法。因此,假说具有以下特征:

2.1 假说具有假设性

假说是在科学研究的过程中为了解释或解决新的问题而形成的一种暂时性的假定,带有猜测性和或然性。显然,这种假定性“理论”与经大量经验事实证实的真理论是不同的。因此,假说并不是真理论。

2.2 假说具有科学性

虽然假说并不是真理论,但假说并不是胡乱的猜测。提出假说必须根据科学问题的解释或解决的需要,而且假说本身必须有理论自洽、逻辑过程清晰简单等特性。因此,假说与平时日常生活中对一个问题的假定性解释或假定性条件有本质的区别。

2.3 假说具有解释性与预见性

提出科学假说就是为了解释新发现的科学事实,因此假说的解释性是它产生的目的。例如:量子假说的提出可以解释黑体辐射中的“紫外灾难”。

假说又可以预见并未观察到的科学事实。例如:根据爱因斯坦的广义相对论预言了光线经过星体引力场时会发生弯曲的现象。

2.4 假说具有暂时性和检验性

科学假说在新的科学事实面前被证实或证伪,可能出现几种情况:①新的经验事实与假说相符,证明假说正确;②新的经验事实与假说不符,但在修改假说后符合事实;③新的经验事实完全否定了假说。后两种情况显然说明假说具有暂时性,但第一种情况往往也是暂时的,因为假说在后续经验事实的数量增加的情境下,可能会“退化”到后两种情况。例如:原子模型发展中,当汤姆逊模型遇到了α粒子散射现象后,就提出了卢瑟福模型;但卢瑟福模型又受到了各种光谱线事实的挑战后,就出现了波尔模型;但波尔模型只能解释氢原子光谱……因此,科学假说是暂时的,因为它会不断地受到新的科学事实的挑战,它随经验事实的验证量的增加会进一步发展或消亡。

3 科学假说的形成与发展

3.1 假说来自于科学的“反常现象”

科学家在研究时,通常会遇到一些“反常现象”。这些“反常现象”不能被既有的科学理论加以说明,甚至与其相冲突。要解决这些困惑,科学家首先必须对“反常现象”进行分析,然后提出问题来概括“反常现象”。[1]在对问题初步分析的基础上,研究者往往会大胆地提出带有问题解释倾向的初步假定。

3.2 假说的形成需要理性与灵感

科学研究者在初步假定的基础上,运用各种思维方式(包括逻辑的或非逻辑的)、观察与实验等方式对提出的初步假说进行论证、修改与完善。当假说本身在体系上自洽,并与经验事实相符后,就形成一般意义上的科学假说。例如:魏格纳观察到各大陆块边缘非常吻合、大西洋两岸的古生物种雷同这些奇特现象,于是就进行了深入分析与归纳,并附之以灵感思维,提出了“大陆漂移”设想(初步假说)。然后对这一观念进行扩展和充实,论证大陆漂移的原动力、方向、速度等等。最后把其发展成了一个系统性的科学假说,从而解释了观察到的各种奇特现象,并且预测到大西洋两岸的距离正在逐渐扩大,格陵兰与格林威治之间的经度距离正在增大。

3.3 假说可以向理论转化

如果科学假说本身的内容或其逻辑推论和预言在反复进行实践验证的过程中得到证实,科学假说便发展成为科学理论。科学假说发展成科学理论要具备以下几个条件:①科学假说能够用来解释与说明原有理论可以解释与说明的所有问题。即科学假说可覆盖原有理论,原有理论有相融性与自洽性。例如:爱因斯坦的狭义相对论在速度不高的情况下,与牛顿理论是一致的;德布罗意的物质波运用于宏观物体时是没有波动性的。②用科学假说可以解释所有已有事实,包括新的经验事实。即科学假说能够解决原有理论与事实之间的所有冲突与矛盾。③用科学假说可以预见未发生的现象。科学假说不仅可以解决现有的问题,更重要的是能够用推理或演绎的方法预见未曾经历的经验事实。例如:根据万有引力定律和牛顿运动定律发现的海王星就是理论对未发现的行星的预见。

当然,假说与理论有时并不是绝对对立的,假说所经受的事实的检验量越大,它就越向理論靠近了。而如果理论在新的事实面前又有“反常现象”,则我们又必须在理论的基础上提出新的假说了。

4 科学假说的教学建议

科学假说是科学探究的重要一环,它是科学研究中对已有的理论或思维方式的革新或突破,是面对新情境、新问题的科学创新思维。假说是基于新的科学发现、新的科学事实、新的科学环境创生的,是创立新理论的必经之路。因此,科学假说能力的培养应该是科学教育的重要内容之一。

4.1 用科学史中的“反常现象”创设问题情境

“矛盾冲突”是科学发展的动力, “反常现象”是科学问题的开端。假说的提出是为了解决“反常现象”中出现的问题。我们往往用假说来解释科学中出现的新问题。例如:卢瑟福提出原子核式结构模型解释了α粒子的散射现象;玻尔又否定了卢瑟福的模型,运用量子概念构建的量子化轨道模型解释了氢原子光谱现象;……原子结构模型总是在新的“反常现象”中提出新的模型,解决新的问题。

从认识论的观点来看,科学史上的“反常现象”是科学认识的过程中原有的“认识”受到了新的“实践”的挑战,人们必须改变原有的“认识”以适应新的“实践”或经验事实。

从认知心理的观点来看,科学史上的一个个“反常现象”是人们科学认识过程中的“认知冲突”,而这种“认知冲突”正好是学习者进一步认知、解决问题(提出解释现象的假说)的心理动力。因此,教学过程中我们要注重科学发展史中的各种“反常现象”,以认知发生的原理为基础,根据学生现有的认知水平和已有知识,设计符合学生“最近发展区”的“认知冲突”的问题情境,让学习者的认知过程符合心理建构的特征和规律。这样的学习活动既符合科学历史的发展过程,又符合学生科学学习的认知发展原理,有利于培养学生的科学假说能力,发展学生对科学探索的兴趣。

4.2 把构建假说的基本方法融入科学课堂设计

人的能力来自于实践,来自于“动手做”。构建假说的能力当然需要在学习科学的过程中,让学生投入于科学发现的“准真实情境”中,让学生自己来构建能够解释“反常现象”的假说。构建假说的方法一般有以下几种[2]:

(1)类比方法。如果两个科学事物在现象与本质上有许多相似或相同点,往往它们的一些未知特征也相同或相似。科学研究中常常把两个相同模型或相似模型的特征进行类比,用迁移的观点找出某些未知特性,这种方法就是类比方法。如牛顿的“微粒说”是把光类比成“弹性球”而形成的假说;卢瑟福原子核式结构模型是受到“太阳系模型”的启发, 再根据α散射实验结果而提出的假说;库仑定律的提出是把两个点电荷之间的作用力与万有引力原理进行类比而获得的。

(2)臻美方法。我们总是相信“上帝”创造的世界具有简单美,因此自然系统总是以最美的形式呈现的,这就是科学美的原理。科学研究中对美的追求或要求,可探索出科学本质与规律,从而提出科学假说。例如:爱因斯坦的光子说, 是在牛顿微粒说与惠更斯的波动说的基础上,吸收了这两种假说的合理思想而构建的。光子说既体现了光的粒子性又体现了光的波动性,光子模型体现了粒子性与波动性的对立统一关系,是波与粒子的完美整合。

(3)逆向思维法。科学探索中逆着前人研究的思维路径,可能会得出科学假说。1919年,奥斯特发现了电流的磁效应,即“电产生磁”。法拉第就认为:既然电可以产生磁,那么磁是否可以产生电呢?基于这种朴素的逆向思维方法,他坚定了“磁生电”的信念,经过研究,终于发现了电磁感应现象。1924年,德布罗意思考:光量子假说能把过去认为本质上是波的光加以粒子化,那么本质上是粒子的实物粒子也可以看成波,也具有波动性。实物粒子“物质波”的假说,被认为是物理学发展史上最富有创新精神、最富有挑战性的科学假说。

(4)理想化方法。理想化方法是对实际问题的科学抽象,是抓住研究对象或研究过程的本质,而忽略它们的次要因素,使过程或对象的情境更清晰,更容易为我们所研究的一种方法。科学假说的形成离不开理想化方法。伽利略的斜面实验就采用了理想化的抽象思维和合理的外推法,得出结论:“一切物体如果不受外力作用,那么物体将保持在水平面上做匀速直线运动或静止状态。”

4.3 研究基于科学课程内容的假说构建过程与方法

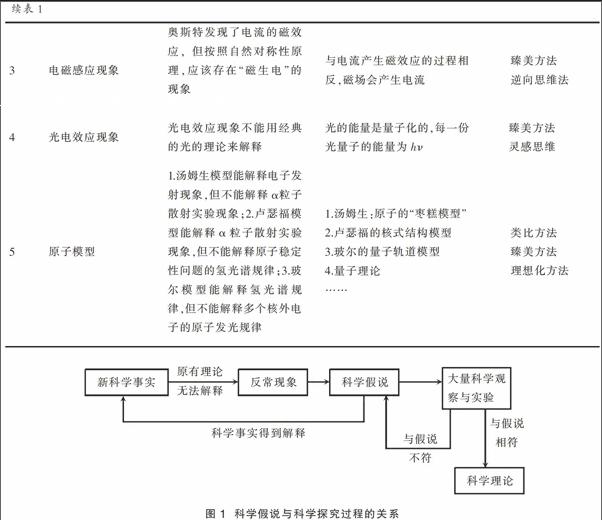

科学教育的课堂中,需要研究课程内容中的各种假说方法,搞清每一个假说构建的问题情境、提出假说的方法、问题解释的结果等因子,使科学假说的教育目标更清晰明确。表1以几个物理学有关假说的教学内容为例来说明构建假说的因子分析。

教师以自己教学的课程内容为基础,参照上表的研究方法,研究课程内容所涵盖的科学假说的内容和方法等因子有助于有效设计科学教学,有助于使科学教育的目标更清晰、过程更具有探究特性。

4.4 把科学假说的基本思想融入科学探究教学设计

科学假说是科学探究活动的重要一环,是基于解决科学情境中的“反常现象”的问题而提出的。科学假说应该由科学观察与实验来检验。因此,假说应该有机地融入于科学探究教学。其实,科学假说本身就存在于科学探究的过程中,如图1所示:[3]

科学假说是科学探究过程的重要思维形式,是科学探究的核心所在。科学假说基于科学问题的解决,当然也可预见未见的科学事实。科学假说的教学设计应该基于科学探究、学生认知和课程内容等几个方面的实际情况。

参考文献:

[1]陈海明.科学假说探析[D].厦门:厦门大学硕士学位论文,2002(7):2-3.

[2]赵锐.科学假说在物理教学中的重要作用[J].科技资讯, 2008(33):252.

[3]曹宝龙. 科学假说及其在中学物理中的教学策略[J].物理教学,2000(2):10-14.

(栏目编辑 廖伯琴)