法国高等院校组织变革的动因、路径与制度设计

张梦琦�オオ�

摘要:法国自进入21世纪以来,积极推动大学组织变革以提升其高等教育与科研实力,创建世界一流大学。其中,大学与机构共同体是法国应对其高教体制“双重割裂”、财政困境和国际竞争等挑战所采取的一种组织变革手段。从组织分析的新制度主义视角看,在合法性机制的驱动下,“共同体”的建构在高校遵守法律的强制规定、开展相互模仿式的合并、逐渐形成“强强联合以发挥规模效应”等社会认知规范的基础上走向了组织趋同。而清晰的决策结构、以科研与合同资助为核心的运行机制,以及依靠共同发展计划建立起的合作方式保证“共同体”在完善的制度设计下得以有序发展。

关键词:法国;高等教育;组织变革;大学与机构共同体

自20世纪末起,世界各国在高等教育的全球化竞争中开始探索组织战略转型和世界一流大学的发展模式。同时,高等教育的组织结构和内部制度逐渐出现全球趋同。在法国,政府自1968年的学潮后将大学解体并重组为多所小型大学,在新旧世纪交替之际开始提倡大学合并,之后又提出建立高等教育与研究集群。2013年法国推出《高等教育与科研法》,并通过大学合并、建立大学与机构共同体(Communauté UniversitairedEtablissements,ComUE)、成立“联合会”(Association à un EPSCP)三种形式,将法国的高等院校进行了重组。它体现了法国近年来创建世界顶尖大学、积极融入欧洲乃至世界高等教育发展队伍的雄心壮志。从组织的视角看,这三种重组形式也反映出法国高等教育走向全球组织趋同的现实境况,即法国正试图创建“多元巨型(联合)大学”。其中,大学与机构共同体(下简称“共同体”)将法国学区或跨学区间的大学(Université)、“大学校”(Grande école)与科研机构(Organisme de recherche)①整合与协调在一起,构成了高等教育与科研机构合作的一种新组织形态,也形成了具有法国特色的高等院校组织场域。

新制度主义认为,组织的结构是由“理性神话”的扩散和传播而得以塑造,也即由确立组织模式合法性的各种话语论说和制度脚本塑造。而不断增加的高等教育全球化竞争伴随全球制度脚本的突显展开了携手联合,并促使“理性化大学”这一理想的新组织的出现。[1]保罗·迪玛奇奥和沃尔特·鲍威尔指出:“一个组织场域的出现和结构化是一簇多样化的相关组织的活动之结果;而组织场域一旦确立,那些已存在的多样化的组织和新进入的组织也会出现同形化。”[2]由此,本文通过对法国大学与机构共同体的建立与发展进行梳理,探讨哪些制度环境促使法国进行教育变革,变革过程中院校组织如何出现趋同,以及组织互动关系如何推动法国高等教育与科研向“合理化”发展迈进。

一、大学与机构共同体建立的动因:组织变革的环境

法国的高等教育与科研体制独具特色,其精英教育常为国际社会津津乐道。但在高等教育大众化的裹挟与财政危机的影响下,特别是进入21世纪,当面对以优秀人才和高新技术为主的高等教育国际竞争时,法国的人才培养模式和科技创新能力却并未显示出巨大优势,在吸引国际人才方面更逊于美、英等高等教育强国。于是,在内部因素和外部环境的双重压力下,法国政府开始逐步改善综合性大学、“大学校”和科研机构的组织构型。

(一)法国高等教育与科研制度“双重割裂”的弊端

法国一方面设有开展普通教育的综合性大学,也创立了培养行业精英的“大学校”,因此实行大众和精英并存的“双轨制”教育体系。另一方面,以法国国家科学研究中心(CNRS)等为核心的科研机构长期游离于高校之外。这种“双重割裂”的高等教育与科研制度一直延续至今,但同时也导致了两个问题的出现。

首先,在大众与精英分野的高等教育“双轨制”下,资源分配不均致使法国大学在人才培养方面难以发挥实力。法国大学由于不收学费并主要接受政府拨款,因此经费资源贫乏;而“大学校”学费高昂,且受到政府和企业相对更多的资助,因此教育资源充足。同时大学招生不设选拔制度,生源参差不齐,学生留级现象严重,毕业生就业困难,教学质量堪忧。这些因素更使得大学在人才培养方面无法与招生严苛、生源优质、声誉斐然的精英“大学校”相抗衡。其次,大学与科研组织分离的结构性缺陷阻碍大学进行知识生产和技术创新。历史上,法国政府为发展科学研究在高校之外设立了科研院所。从1968年后,大学虽开展一定的科研工作,但研究经费不足、研究团队人心涣散、优质生源短缺等问题使得大学难以为其科研发展提供高质量的后备学术人才,继而影响了大学的科研氛围。从20世纪末开始大学与科研机构虽开展协同研究,但科研成果往往不能由大学独享。加之科研机构碍于人、物和财力不足,无法满足大学发展科研所需,固二者合作的整体效能也十分有限。因此,大学的科研實力依旧比较落后,甚至在某种程度上缺乏人才培养与科学研究及其成果转化之间的天然链条。因此,法国大学的知识创新与科技发展之路严重受挫。

·比较教育·法国高等院校组织变革的动因、路径与制度设计

于是从20世纪90年代初开始,法国教育部希望通过各种手段纠正高等教育与科研制度过于分散的弊端。[3]如1996年政府颁布的“U3M”第三个千年计划提出要促进大学与“大学校”相互靠拢。[4]同时“大学应与其他大型专门科研机构共同承担科学研究的使命”,“促进大学教学、科研、企业和就业市场相互协调”等呼声不断高涨。[5]

(二)法国高等教育财政投入有限的困境

20世纪末的经济危机使法国同其他西方国家一样,也产生了经济滞胀、政府财政紧张、公共服务效率不高等问题。高等教育大众化更加重了法国对高等教育投入的负担。在崇尚教育公平的法国社会,政府难以改革学费制度以缓解财政危机。因此,政府不得不实行财政紧缩政策。这就必然导致政府对高等教育公共资金的实际供给与高等教育的财政客观需求间产生巨大差距,从而造成社会的普遍不满和信任危机。进入21世纪,2008年的金融危机席卷全球,经济低迷、债务高企迫使法国再度削减公共开支,教育经费亦难幸免。同时,长久以来的经费不足导致法国大学的硬件设备老化和办学条件恶化。为应对法国高等教育所面临的财政危机,政府必须将有限的资源合理有效地分配到各高校以逐步改善其整体环境。

法国政府从1984年开始推出学校合同(Contrat détablissement)拨款制,规定法国大学根据自己的实际情况制定未来四年的发展计划和用于学校维护基础设施和发展教研活动的经费预算,与政府进行商议并签订合同。合同一经签订,大学需按承诺完成各项目标和计划,教育部则据此向大学拨款。[6]随着新公共管理理念的不断深入,法国政府主张进一步扩大大学在不动产、教学与科研管理方面的自主权,即用市场方式来配置高等教育资源。2006年法国政府颁布《财政组织法案》(LOLF),允许法国大学在经费方面享有更多自主权。同时,法国开始鼓励大学加强与其地域相近的其他高校间的联系,通过集群的方式共同申请科研经费。政府则在其中选择具有世界一流大学发展潜力的十几所大学予以重点资助以减轻政府经济负担。如2008年法国推出的“大学校园计划”(Plan Campus)便是通过为学生、教师-研究人员修建或翻新校舍,从硬件方面支持高校和研究机构形成大型教学研究基地,改善学校的整体环境,从而建立具有国际水准的卓越校园。[7]为应对高等教育面临的财政危机,法国的地方大学亦希望借助同其他大学的协同作用获取政府更多的资金支持,于是聚合观念在高校校长和决策人员等教育行动者中传播开来。

(三)高等教育国际竞争日益激烈的挑战

在知识经济和全球化的背景下,高等教育的国际竞争日益加剧,评估成为衡量一国高等教育发展水平的重要手段。大学的生源质量、教师素质、学术声誉、财政实力、国际化程度等受到前所未有的关注。2003年,法国高校在上海交通大学“世界大学学术排名”中的欠佳表现引起全法社会的普遍关注与热烈讨论。其中,组织形态松散、规模有限被认定是法国大学国际知名度低的主要原因之一。法国大学目前的学科设置是按照1968年《高等教育指导法》的“多学科”原则,解散旧有学院(Faculté)转而成立“教学与科研单位”(UER)②,之后又将教学与科研单位组成较大的“整体”[8]所形成。这种以相近学科组合大学的方式,不仅使自然、人文与社会学科相互分离,三者的下设学科也依据不同分类出现不同组合。但学校规模小而散的状况为其未来发展留下“隐患”:大学综合性不强,难以凝结科研力量以发挥规模效应,对国外优秀学生和科研人员的吸引力和影响力也相对较弱。同时,以使用法语为主的法国人文社科类大学在看重用英文发表的国际排名中难以崭露头角;以自然科学为专长的大学虽具备同国际一流大学竞争的硬性条件,但在以大学规模为计算指标(如“授予博士学位人数”、“人均学术表现”、“学术论文发表(数量)”等)的排名中往往又处于劣势。

在此情况下,法国政府当然要重新考虑自己对大学承担的义务和所能得到的回报。[9]正如萊文(B.Levin)所说,推动教育改革的国家大都以经济发展为诉求、以积累人力资本与别国展开竞争为目标。[10]那么该如何确保法国高校在国际知识竞争中的优势地位及其在推动国家创新和经济发展中的重要作用?于是,欧洲乃至全球已占据主导地位的“卓越”大学集群发展模式成为法国的首要参考。

二、大学与机构共同体的创建路径:组织趋同的表征

组织分析的新制度主义认为,组织趋同(Isomorphism)是组织内部理性和组织环境协调的产物,它表现为组织间在结构与实践上的相似。[11]迪玛奇奥和鲍威尔借助三种发生机制来解释普遍渗透于组织中的趋同现象,即源于政治影响和合法性问题的强制(Coercive)同形,源于对不确定性进行合乎公认的反应的模仿(Mimetic)同形,以及与专业化相关的规范(Normative)同形。[12]大学与机构共同体是法国各类高校与科研机构在实践活动中逐渐靠近而形成的一种新组织形态,它既由大学扭转自身发展困境自下而上的文化-认知所创造,也为政府法律制度自上而下的约束所塑造。

(一) 从规范到模仿:“集群”的建立与大学合并的涌现

理查德·斯科特等认为,组织模式出现与扩散的最常见方式是“派生”,即复制某个现有的组织。[13]而新组织模式可以将各种组织形式和实践汇集整理成为供模仿的模型。法国大学的组织变革在各高校通过“集群”不断汇集的同时,也受到来自大学内部应对“集群”行动所产生的正反馈机制的影响。这种正反馈机制便是大学对“集群”模式所形成的认知规范。

一方面,2006年萨科齐政府通过《研究规划法》,决定以“高等教育和研究集群”(Ples de recherche et denseignementsupérieur,以下简称“集群”)的方式整合地理位置相近的各类公、私立高校与研究机构,扩大学校规模,并通过权限委托的方式加强各机构组织的联络和资源共享,从而在合作中实现高等教育与科研的协同发展。而竞标成功的“集群”内的高校可获得政府拨款。2006年法国对“集群”的资助总额达到3亿欧元。之后,2008年的“大学校园计划”将其部分预算也用于改造被选定的“集群”内部的校园硬件设施与环境。这就意味着,部分法国高校通过组织整合与创新有可能被“改造”成更具国际知名度的高等教育学府。于是法国大学开始意识到,组织相互靠拢、强强联合成为其获得政府更多资助、提升其国际竞争实力的一项重要工具。当“集群”获得经费支持,且不断凝聚地方高校、科研机构以及社会专业人士的力量去共同探讨组织的发展规划时,这种交易规则和形式理性的价值观念也渐渐发展为法国高等教育与科研领域的“显性”社会规范。

另一方面,法国一部分大学在借助“集群”力量迈向世界一流大学的过程中,出现了进一步的自主整合运动。如斯特拉斯堡市的三所大学最先于2006年开展了大学合并。不久后,政府便推出《大学自由与责任法》,正式开启了法国大学的自治改革之路。而于2009年完成合并的新斯特拉斯堡大学成为政府首批授权拥有自治权的大学之一。这场大学合并不仅反映出地方教育行动者对“集群”组织模式能动性的正反馈,更掀起了法国其他大学的合并热潮,洛林、马赛、波尔多三地的大学相继宣称要在3~5年完成合并,蒙彼利埃、格雷诺布尔、里尔和东巴黎等地的高校也随即出现了合并意愿。从2009年至今,法国共有10个已完成或正在开展的大学合并项目,而且进行合并成为许多大学在申请政府新一轮教研资助(如大学“卓越计划”)时的一项重要口号。[14]当政府通过资源的集中化对高校施以来自资源供应者的相似压力(政府的经费资助),加之大学所面临的一系列组织环境的不确定因素时,一所大学自发的“统一”行动便促使其他大学开始相互模仿。正如新制度主义所强调的认知结构对个体行为的影响,认为个体之所以做某件事情,只是因为他们觉得“大家都是这样做的”。[15]由此,组织场域内的同质性倾向在规范与模仿的共同作用下产生,这一趋同过程也成为促使法国政府进一步规划高校整合形式的必经之路。

(二)从强制到规范:法律的确立与组织身份的形成

迪马吉奥和鲍威尔指出,源于政治影响和合法性问题的强制性同形与一个组织所依赖的其他组织向它施加的正式或非正式的压力,及其所处社会中的文化期待对其施加的压力有关。这种组织的变迁是对国家法令的一种直接反应。[16]法国政府通过法律法规所施加的自上而下、自外而内的制度压力构成法国各高校在组织形式上趋同的强制性因素。

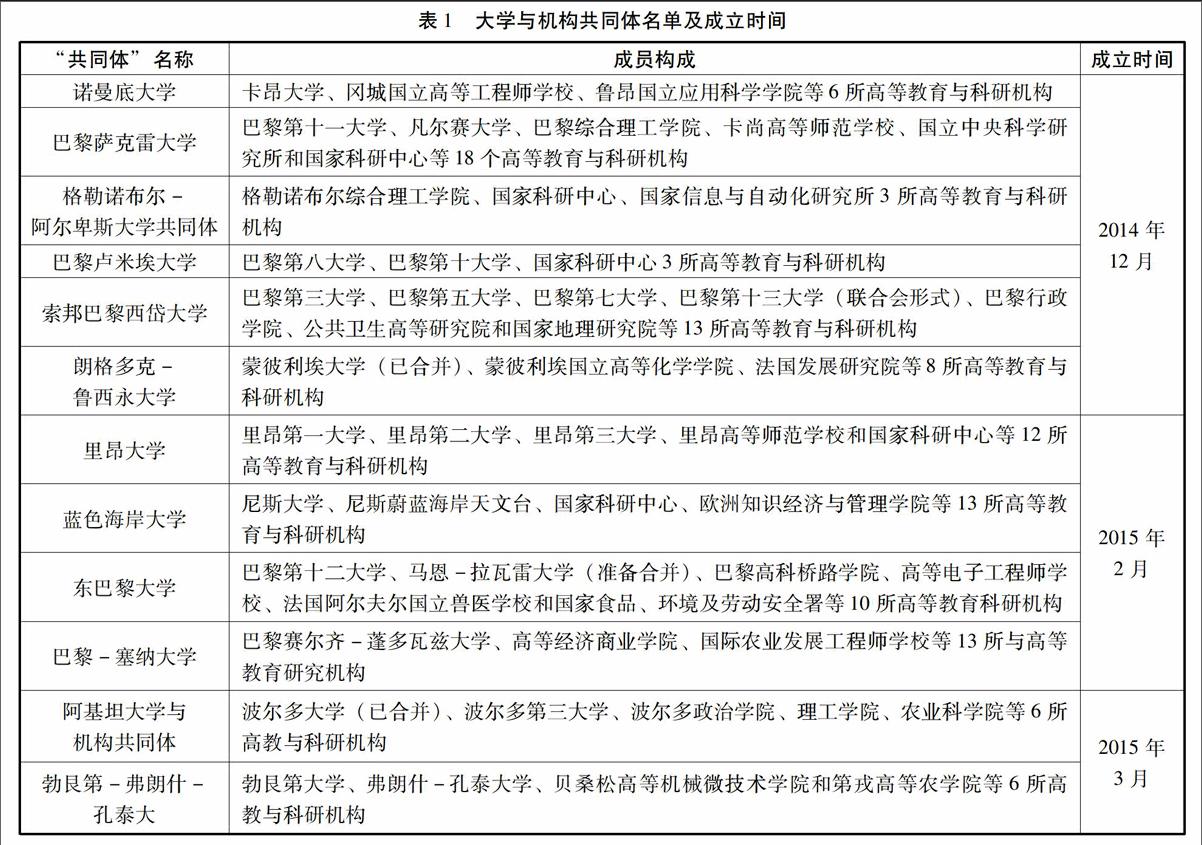

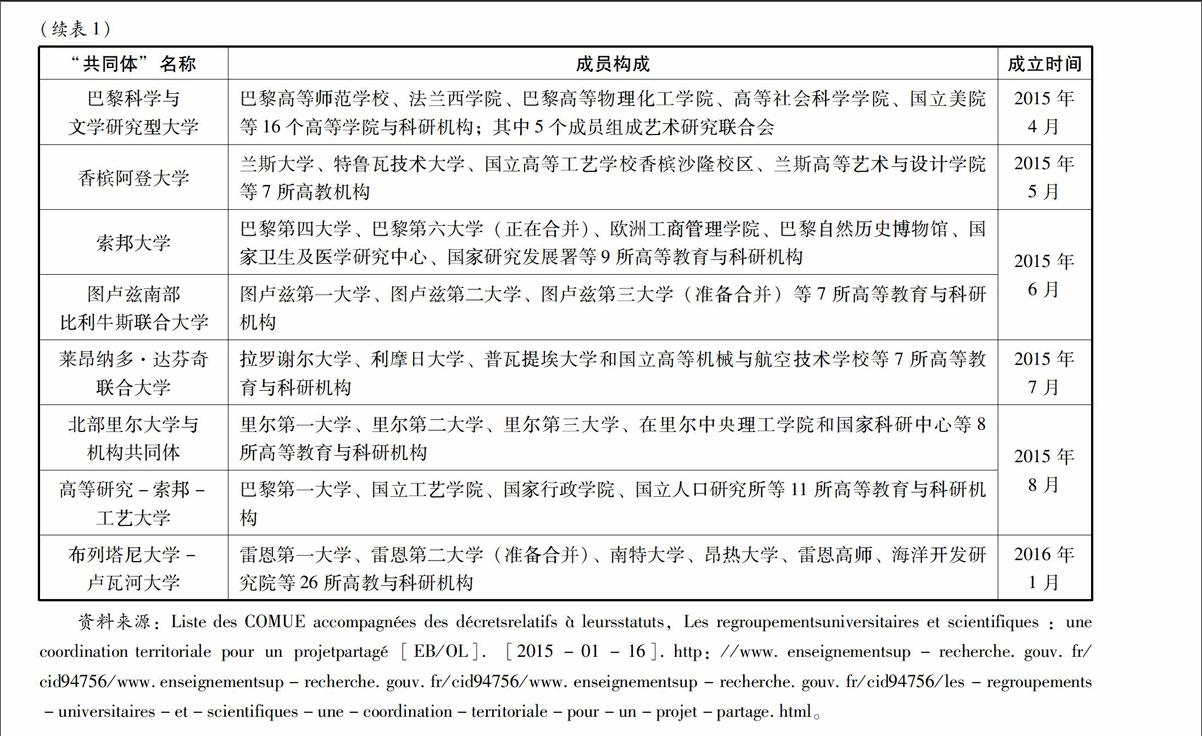

2013年法国政府颁布《高等教育与研究法》,对法国当前高等教育与科研机构纷繁的组织形式进行了一次全面“整顿”。该法主张由大学与机构共同体取代高等教育与研究集群,并将“高校或科研机构融入大学与机构共同体”作为三种可供选择的各高校进行机构重组的方案之一。“共同体”将法国学区或跨学区间的大学、“大学校”与科研机构整合与协调在一起,并获得同其他高校一样的法律实体身份,即具有科学、文化和职业性质的公共机构。“共同体”不开展具体的教学与科研活动,但其成员需通过“共同体”一同商定合作使命与发展计划。法律同时规定,除法兰西岛以及巴黎、凡尔赛和克雷特伊三个学区内部的多所学校要确保地区协调以外,外省学校可按照学区层级或跨学区进行重组。[17]《高等教育与科研法》出台后,“共同体”在全法范围内逐一设立。从2014年12月起至2016年1月,法国政府以政令形式分批建立了20个大学与机构共同体(详见表1)。由此,法国大学参与“共同体”获得合法地位与政府的支持。

“共同体”的选定是在高等教育与研究集群组合模式的基础上,由各地方(相近地域)高校自主参与、讨论协商而成。因此它既包括希望为加强紧密关系进行合并的大学,如索邦大学共同体中正在筹备创建新大学的巴黎第四大学与巴黎第六大学;也有根据学科相似性在“共同体”内部又继续“抱团”组合的联合会,如巴黎科学与文学研究型大学中由国立巴黎高等戏剧艺术学院等5个成员组建的艺术与研究联合会。它不仅允许隶属于法国教育部的公立高校在其学区内或学区间开展重组和协同合作,对隶属于其他部门的高等院校和推动高教与科研公共服务使命的私立学校也秉持开放态度,如东巴黎大学共同体中的巴黎高科桥路学院隶属于法国国防部,阿尔夫尔国立兽医学校则隶属于法国农业部。同时科研机构均参与到“共同体”的内部活动中,这更利于高校与科研机构展开深入对话。“共同体”的组建原则反映出法国政府的新公共管理改革思路,即“共同体”打破了原先“集群”组織边界的局限,将几个已确立的“集群”重新划归为同一“共同体”中,不仅扩大了重组的范围,也强化了地方行动者选定区域重组机制(dispositifs)的自主性,从而压缩了中央政府的活动空间,避免中央政府直接介入高校内部进行管理。

不过,《高等教育与科研法》在以法律形式确定“共同体”身份的同时,也规定了新组织的管理方式与经费保障制度。而当政府将这种支配行为扩展到整个高等教育领域时,在相同的法律环境下,所有“共同体”的组织运作模式逐渐体现出由政府引导的制度化与合法化规则。同时组织中部分教研活动内容均由来自成员院校的负责人或有资历的专业人士集中探讨决定,在相似的运作条件下,组织久而久之也会逐渐孕育出新的共同文化准则与认知规范。

三、大学与机构共同体的制度设计:组织互动的机制

新制度主义者认为,只有制度轮廓形成时一个场域才会真正存在。当场域中组织互动程度增加、组织间出现明确的支配结构、组织内部行动者在共同参与某一任务且能够相互了解或形成共识时,就是制度轮廓的出现过程或结构化过程。[18]在以联盟方式所建构的组织场域中,各成员高校需依照“共同体”明确的治理结构进行协商决策,借助“共同体”名义向国家申请科研资助,依靠共同发展计划确保成员间的合作与互动,在参与“共同体”内部一系列协同任务的制度框架下,组织得以有序发展。

(一)“共同体”的决策程序

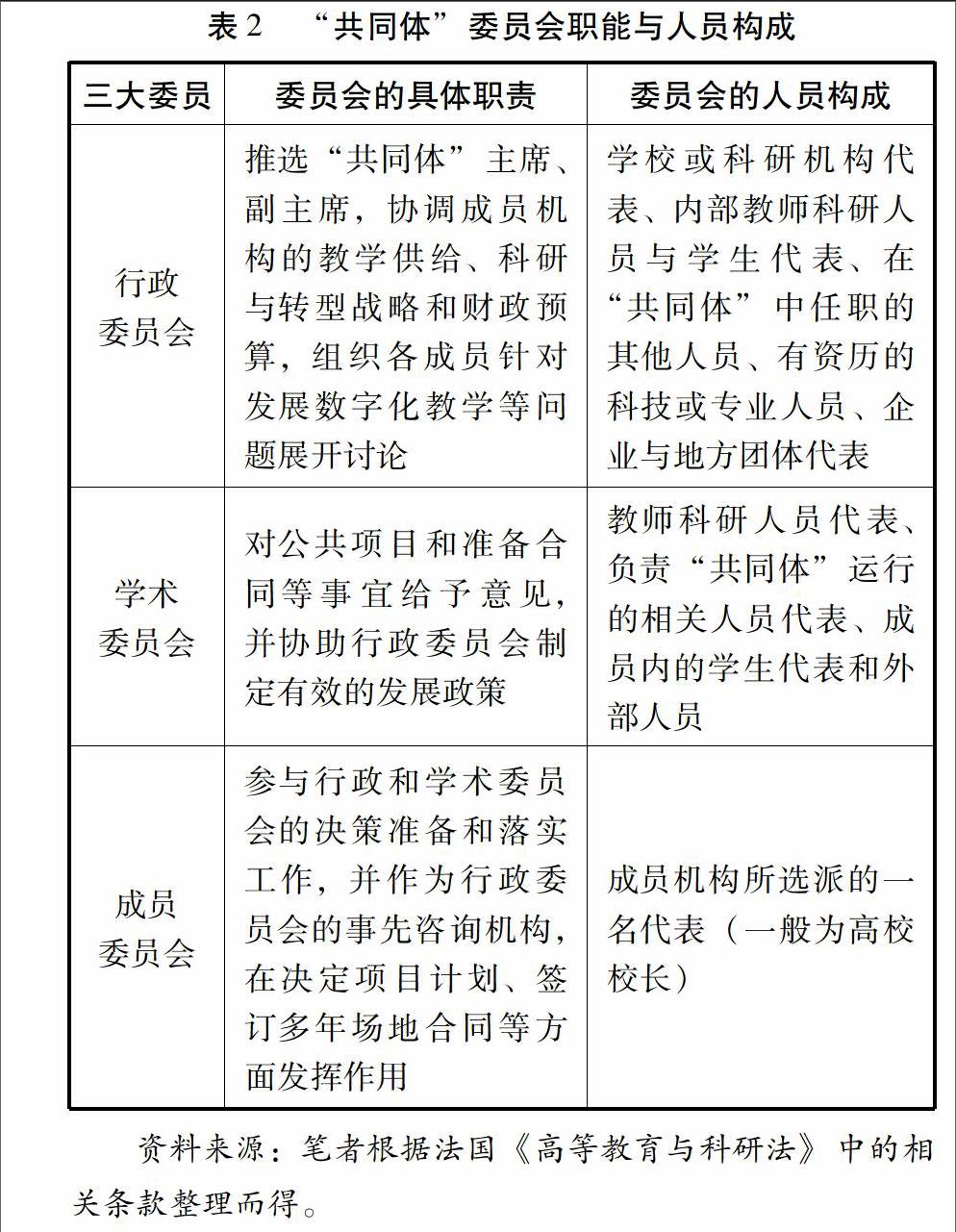

依照法国《高等教育与科研法》的规定,每个“共同体”均由行政委员会(Conseildadministration)、学术委员会(Conseil académique)和成员委员会(Conseil des membres)三个部门构成。在“共同体”主席(或称校长)的领导下,行政委员会作为决策主体,引导“共同体”的整体运作,对“共同体”的各项事务拥有决定权;学术委员会作为咨询机构负责探讨“共同体”成员间的教学与科研合作事务;成员委员会则主要作为执行机构,由它向各成员高校落实行政委员会通过的发展策略与合作事务(具体职能与人员构成详见表2)。[19]

表2“共同体”委员会职能与人员构成

三大委员委员会的具体职责委员会的人员构成

行政委员会推选“共同体”主席、副主席,协调成员机构的教学供给、科研与转型战略和财政预算,组织各成员针对发展数字化教学等问题展开讨论学校或科研机构代表、内部教师科研人员与学生代表、在“共同体”中任职的其他人员、有资历的科技或专业人员、企业与地方团体代表

学术委员会对公共项目和准备合同等事宜给予意见,并协助行政委员会制定有效的发展政策教师科研人员代表、负责“共同体”运行的相关人员代表、成员内的学生代表和外部人员

成员委员会参与行政和学术委员会的决策准备和落实工作,并作为行政委员会的事先咨询机构,在决定项目计划、签订多年场地合同等方面发挥作用成员机构所选派的一名代表(一般为高校校长)

资料来源:笔者根据法国《高等教育与科研法》中的相关条款整理而得。

“共同体”在决策过程中也十分重视地方层面对促进高校与科研机构相互协调、共同发展的作用。因此也邀请“共同体”所在学区的学区长、大学服务总干事等向委员会提供咨询意见。此外,成员可以自主探讨、制定“共同体”的内部章程,并将组织的治理结构及各参与者的职责进行细化。在国家法律框架与“共同体”内部规定下,委员会治理结构确保了“共同体”管理团队的合法性、决策过程的透明性,从而有助于确定和平衡成员高校利益相关者的权责。

(二)“共同体”的运作制度

“共同体”作为统筹高校与科研机构合作的组织,本身并无政府的经费拨款,也不向成员学校提供资助。因此,为加强“共同体”成员的凝聚力,避免组织发展过于松散而有悖于“联合”的初衷,法国政府决定通过一系列高等教育与科研资助项目以推动大学、“大学校”和科研机构之间的合作,同时还要求成员学校借助“共同体”名义与国家建立合同关系。“共同体”的运作主要围绕政府对其成员的科研资助与合同资助开展工作。

科研资助主要指法国政府在2010年推出的国家大型工程——“未来投资”(Investissements davenir)项目。从2013年起,该项目在高等教育领域的主要资金用于“共同体”内部的科研发展。根据法国审计法院2015年12月的报告显示,与“共同体”相关的“未来投资”二阶段计划(2014-2018)一年内的资助投入已达50.3亿欧元,总投资预计达240亿欧元。[20]法国政府将“未来投资”项目框架下的大学“卓越计划”(Initiative dexcellence)、“地方-经济-科学-创新计划”(I-SITE)、“卓越实验室计划”(LABEX)和“卓越设备计划”(EQUIPEX)等计划专门用于资助“共同体”成员的科研发展。其中,大学“卓越计划”第二期工程的非固定资产投入高达103.65亿欧元。此外,从2014年开始,“大学校园计划”的资金也用于支持“共同体”内要进行合并的大学,资助款达130亿欧元。[21]

合同资助是指高校成员借助“共同体”名义与教育部签订多年场地合同(Contratpluriannuel de Site)。“共同体”在合同期限内分阶段完成机构重组与合作等目标,便可获得政府全部的经费资助。多年场地合同是2013年《高等教育与研究法》中的新提法,它代替了1984年以来的学校合同,合同期限从四年扩展到五年。“共同体”与国家签署的多年场地合同内容包括成员学校共同商讨制订的公共部分(Voletcommun)和学校需各自完成的特别部分(Voletspécifique)。其中公共部分主要指“共同体”内几所学校在教学、科研和成果转化方面所共享的战略规划;特别部分则面向场地政策中有特殊(科研)贡献的单个学校。[22]这两部分均须细化具体的经费预算,经审核通过后,国家按照合同所标明的预算额向“共同体”拨款。

在“共同体”的运作制度下,大学必须利用“共同体”成员的身份,与其他高校或科研机构合作申请项目资金;大学还需通过与其他成员共同商议学校与“共同体”的未来发展计划,从而在明确各自权利与职责的基础上与国家订立契约。为此,“共同体”内部设立总服务处、财务处、卓越计划项目管理处等具体执行部门,专门负责组织与协调“共同体”的各项行动计划,并向各成员学校统筹和分配政府财政拨款事宜。这种运作制度有效地将“共同体”的发展目标与整体资源配置对接了起来,从而巩固了“共同体”在推动成员学校发展过程中不可替代的形象。

(三)“共同体”的合作机制

“共同体”作为一个组织场域,一方面加强了以学区或跨学区为单位所整合起来的成员院校之间的联络对话,另一方面促进了院校与地方在技术创新与社会生产中的协同与耦合。

从“共同体”成员学校之间的合作模式看,由于大学、“大学校”与科研单位的专业设置、人才培养方式等各具特色,所以“共同体”无法推出详尽、统一的教学活动与科研规划,而是根据成员个体需求与成员间潜在的跨学科联系引导成员共同协商起草合作协议。如索邦大学共同体成员为学士-硕士-博士三阶段的人才培养体系的联合发展制订了详细规划,主要涉及博士研究院的学生和导师调整、硕士专业课程的项目整合以及本科生课程整合,特别是A/A+级硕士课程与“卓越大学计划”研究项目间的整合以及本科生双专业课程改革。[23]再如诺曼底大学共同体成员间的互动主要包括探寻适于各高校情况的配套的教学与课程培养方案,优化高校内的科研组织,推动创新发展,鼓励和加强各地方校园的联络,并促进大学生的广泛交往和流动。[24]

从“共同体”成员院校與地方的合作方式看,每个“共同体”根据地域经济、社会、文化特征发展自身优势,通过推动与地区高等教育发展相关的各类使命(Mission),为区域内的产学研合作营造出紧密、和谐与相互信任的氛围,并进一步提升“共同体”在社会公共服务方面的整体效益。如东巴黎大学共同体围绕成员学校、科研机构的优势学科,带动地方企业和公共组织发展以“城市、环境及其工程”(以巴黎东郊马恩河谷的笛卡尔城为轴心)和“健康与社会”(以巴黎东南郊的克雷泰伊和迈松-阿尔福两市为核心)两大课题为主的科研合作,从而发挥高校在推动地方经济和社会发展中的重要作用,甚至打造其在国家和国际层面的整体声誉。[25]再如巴黎-萨克雷大学共同体凭借与巴黎南郊科技集团、创新企业等工商业界的紧密合作,形成了法兰西岛大区的“知识枢纽”。政府希望该“共同体”可借助“萨克雷科技硅谷”的独特地理优势,承担起带动区域产业发展,特别是高新技术产业发展的重要角色,从而将其打造成法国的“斯坦福大学”。[26]

总体而言,内与外兼顾的“共同体”合作方式在提升高校的协同合作与竞争实力,促进地方科研创新发展的同时,也推动了“共同体”组织内部制度轮廓的出现和组织的结构化发展[27],从而更有助于“共同体”的蓬勃发展。

四、总结与反思

大学组织变革是一个复杂的系统过程,追求卓越与不断完善是组织变革的重要课题。变革涉及不同层面的诸多影响因素,大学与机构共同体的出现正是法国正视其高等教育发展的内部问题,应对法国高等教育财政困境与国际高等教育竞争强劲压力的一次教育创新改革实践。政府通过组建“共同体”希望看到法国也能出现像美国加州大学、英国伦敦大学那样的巨型联邦制大学。③同时,“共同体”式的联邦制大学在弥合法国大众和精英教育隔膜、高等教育与科研分离方面也起到积极作用,并进一步带动法国高等教育与科研机构的现代化转型及其在促进地区经济协同创新发展中的能动作用。而在合法性机制下的趋同过程是“共同体”作为延续性(作为“集群”的扩展)和生存性(被法律赋予了新的身份)组织在其创建与成长周期中不可逾越的阶段。因此我们也可以发现,“共同体”在决策程序、运作与合作机制等制度设计方面存在一定的相似性。但正如克拉克·克尔所言,“趋同只是一个过程,并非一个单独的终点”[28]。尽管当前“共同体”以一种共同的模式涌现出来,但它一定且必须会有很多持续不断的变异。这些变异在“共同体”建立的理性化与制度化过程中也通过一系列问题显现了出来。如各高校在“共同体”内部虽拥有平等的身份,但规模较大、领导力更强的学校在组织中更倾向于掌控发展规划的话语权;又如一些隶属于其他部委的高校抱怨“共同体”的决策程序繁冗,且在落实共同发展规划时,积极性也不高;还有一些“共同体”尽管将大学与“大学校”集合在一起,但二者真正进行合并的希望仍然渺茫等。这些问题一方面受法国根深蒂固的高等教育体制的影响,另一方面也预示着“共同体”必须进一步以学校的传统特色与时代需求为出发点,协调成员院校参与合作的模式,从而迈向高等教育机构的多元化和异质性发展。只有每一个组织生态群合理发展,整个高等教育的组织体系才能合理运转。

综上,尽管法国这场规模浩大、错综复杂的教育整合运动仍需接受时间检验以观其效,但值得我们在理清高等教育有序化的组织管理、完善高等教育组织战略变革的制度设想时驻足反思。

注释:

①大学、“大学校”属于法国开展高等教育的实体单位,是具有科学、文化和职业性质的公立机构(EPCSCP);科研机构则为法国进行科学研究的实体单位,是具有科学与技术性质的公立机构(EPST)。三者的身份地位、主要服务功能和管理运行模式等均有不同(其复杂关系可详见下文),因此原则上不可混淆。法语中用“机构”(établissement)一词代指上述三类教育与研究单位。而本文为研究方便,在描述大学与机构共同体这一新型组织内部的不同对象时,用“(高等)院校”作为大学、“大学校”和科研机构的统称;用“高校”专门指代大学和“大学校”两类机构。

②1984年法国政府颁布《萨瓦里法》,将“教学与科研单位”改为“培训与科研单位”(Unité de formation et de recherche,UFR)。

③此观点是笔者在访问法国教育部负责高等教育与科研事务官员和几所“共同体”校长时,几乎所有访谈对象谈到的一种愿景。

参考文献:

[1]Ramirez F.World society and the socially embedded university [J].Social Science Review,2009(40):1-30.

[2][12][16][18]DiMaggio P,Powell W W.The Iron Cage Revisited:Collective Rationality and Institutional Isomorphism in Organizational Fields [J].American Sociological Review,1983,48(2):147-160.

[3]Simon J,Chazeau C,Lesage G.Organisation et gestion de léducation nationale(11e édition )[M].Berger Levrault,2014:492-493.

[4]Langan E.France & the U.S.:the Competition for University Students-Bologna and Beyond [J].High Education Policy,2004(17):445-455.

[5][8]王晓辉.20世纪法国高等教育发展回眸[J].高等教育研究,2000(2):89-96.

[6]Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur[EB/OL].[2016-10-10].https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692733.

[7]Investissements davenir :Présentation des Actions[EB/OL].[2016-02-29].http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51363/investissements-d-avenir-operation-campus.html.

[9]Benot Floch.Le classement de Shangha affole les universités,pas les étudiants[EB/OL].[2016-03-01].http://www.lemonde.fr/education/article/2015/08/15/le-classement-de-shanghai-affole-les-universites-pas-les-etudiants_4725577_1473685.html.

[10][加]本杰明·萊文.教育改革——从启动到成果[M].项贤明,洪成文,译.北京:教育科学出版社,2004:13-15.

[11]Meyer J W,Rowan B.Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony[J].American journal of sociology,1977:340-363.

[13] [美]斯科特,美戴维斯.组织理论:理性、自然与开放系统的视角[M].高俊山,译.北京:中国人民大学出版社,2011:25-31.

[14] Musselin Christine et Dif-Pradalier Mal,Quand la fusion simpose:la (re) naissance de luniversité de Strasbourg [J].Revue francaise de sociologie,2014/2( Vol.55):285-318.

[15]柯政.学校变革困难的新制度主义解释[J].北京大学教育评论,2007(1):44-53.

[17]Les regroupements universitaires et scientifiques :une coordination territoriale pour un projet partagé[EB/OL].[2016-02-23].http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94756/les-regroupements-universitaires-et-scientifiques-une-coordination-territoriale-pour-un-projet-partage.html.

[19]Articles L718-9,L718-10,L718-12,L718-13-LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche - Article 62 [EB/OL].[2016-02-23].https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4341AEFC1D7771FB7F6E3D7BE53838FE.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=LEGIARTI000027736725&dateTexte=20160316&categ orieLien=id#LEGIARTI000027736725.

[20]Le programme dinvestissements davenir:Une démarche exceptionnelle,des dérives à corriger[EB/OL].[2016-02-29].https://www.ccomptes.fr/content/download/87825/2099203/version/1/file/20151202-rapport-programme-investissements-avenir.pdf.

[21]Programme Plan Campus:1,3 milliard deuros pour financer 13 Campus scientifiques et universitaires[EB/OL].[2016-10-12].http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76816/programme-plan-campus-1-3-milliard-d-euros-pour-financer-13-campus.html.

[22] Présentation de la politique contractuelle de site[EB/OL].[2016-02-23].http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid90732/la-politique-contractuelle-de-site.html.

[23]張惠,张梦琦.法国创建世界一流大学的战略实践——以索邦大学为例[J].比较教育研究,2016(6):22-28,41.

[24] Quels sont les principaux objectifs de la ComUE[EB/OL].[2016-02-23].http://www.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426801222.

[25]Paris-Est:Actions et missions dUniversité[EB/OL].[2016-10-12].Paris-Esthttp://www.univ-paris-est.fr/fr/actions-et-missions/document-12.html.

[26] Patrick Arnoux.Paris-Saclay,la guerre des élites[EB/OL].[2016-10-21].http://www.lenouveleconomiste.fr/paris-saclay-la-guerre-des-elites-31312/.

[27]DiMaggio,PJ.State expansion and organizational fields[A].In:RH Hall & R Quinn.(Eds.) Organizational Theory and Public Policy[C].Beverly Hills:Sage,1983:147-161.

[28]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:100.

(责任编辑陈志萍)