来华留学生:顺着开放的门户融入中国

要英

14岁的桑顿来到中国游学一年,学习中文和“空降”到北京市青少年网球队训练網球。7年之后,他根据此段在中国的经历完成了一本小说《美丽的国家》。最近,西方媒体发现,这本书的英文原版,居然出现在特朗普大厦的特朗普办公桌上……

曾经有行家历数小平同志对改革开放以来中国教育的十大不朽功绩,恢复高考和实施打开国门的留学生政策分列榜首一、二位。

早在1978年6月23日,小平同志在听取教育部关于清华大学的工作汇报时,在对派遣留学生的问题上指出:“我赞成留学生的数量增大……要成千成万地派,不是只派十个八个。”这拉开了中国高等教育领域对外开放的序幕,中国留学史从此进入了一个全新的时代。

门户:从派遣到双向

1978年12月26日,改革开放后的首批访问学者起程赴美,这是中国走向世界的重要一步。此后在小平同志的鼓励下,中国政府和民间教育代表团纷纷出访日本、加拿大等国,签订了一系列合作协定和留学执行计划。随之,赴英、日、德、法等西方发达国家的中国留学生陆续踏上求学征程,掀起了中国近现代以来最大规模的出国留学热。一批中国知识界的精英才俊由此登上国际舞台:1978年,41岁的龚祖埙来到美国加州大学伯克莱分校进修分子病毒学;1979年10月20日,43岁的钟南山到达英国进修医学;1982年,林毅夫远渡重洋到芝加哥大学学习农业经济;1983年,陈章良在美国华盛顿大学生物系攻读研究生……

这样的一批批公派留学生不仅是时代骄子,也是国家的希望。而当他们归来报效祖国之后,无一例外地将自己的所攻学科领军到了世界同行的领先位置。

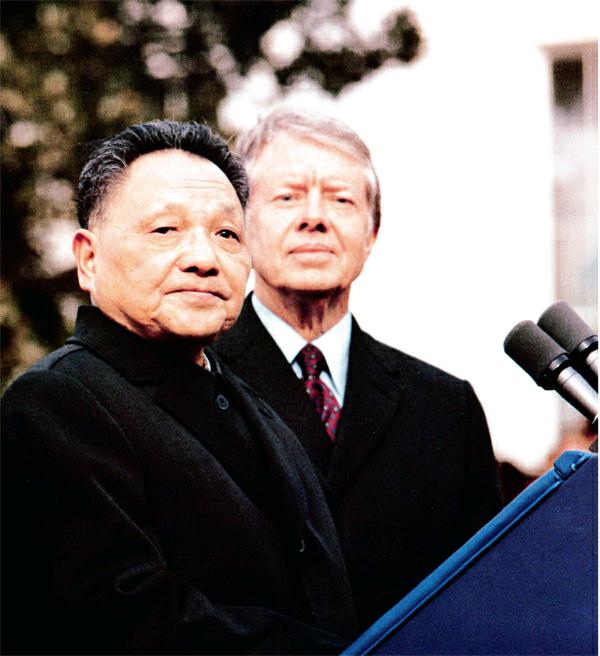

需要强调的是:留学政策的调整和国门开放的实施,是双向和互动的;小平同志一开始就高瞻远瞩地预判到了“来华留学生”的前景。访美时,他和美国总统卡特有过一段有趣对话,曾经长时间未引起教育史研究者的重视。有必要回眸一下当年的场景——

在讨论了国际局势、双边关系之后,双方谈到了交换留学生问题:邓小平说,中国欢迎美国留学生到中国来,中国方面将尽可能给予他们关照,使他们生活愉快。卡特表示,他对邓小平说的、美国留学生将集中住宿以便安排的说法有不同意见,他希望美国留学生与中国学生住在一起,或住到中国家庭中去。邓小平向卡特解释,这点在目前还办不到,因为目前中国人的居住条件达不到美国的起码水准。这要等将来中国人改善了居住条件、提高了生活水准,再来从长计议吧。卡特说:“只要你同意美国派多少学生到中国去,至于谁能去,我们不要你们审查。”邓小平笑了,说,对付几个学生,中国还是有力量的。中国不想从思想意识形态的角度审查来华留学生。至于对那些来到了中国的美国新闻记者,他们在中国各地的旅行会有一些限制,但对他们不会进行任何新闻检查。

这段对话,从笔者的角度来看是划时代的;它涉及到开放的中国以怎样的心胸和姿态来接纳世界各地、尤其是西方社会的来华留学生。特别是小平同志1992年南方谈话发表以后的一段时间,我国社会政治稳定、经济建设实现持续高速发展、综合国力和国际地位显著提高,来华留学工作也取得了前所未有的大发展。来华留学生数量大幅度增加,从1992年的1.4万余名,发展到1996年的4.1万余名,年均增长速度超过30%,留学生层次也明显提高。作为这一时期来华留学工作发展的一大标志是:自费留学生人数大幅度增加,成为来华留学生的主流。1998年尽管东南亚地区发生了严重的金融危机,但来我国学习的外国留学生数量继续保持了稳定的规模。虽然来自亚洲的留学生人数有所减少,而来自欧洲、美洲和非洲的人数则有较明显的增加,全年来华留学生总数达4.3万余名。

笔者1995年秋季获得复旦大学博士学位后,直接进入复旦大学国际文化交流学院,从事来华留学生教育工作至今。1997年2月20日,笔者是在回北方老家探亲途中获知伟人离去消息的,当时一度担心潜在的来华留学生是否对中国发展的信心会产生动摇。20年过去,现在看来当初的担心是肤浅而可笑的。可以告慰总设计师小平同志的是:目前,来华留学生总数为377054人,来自世界203个国家和地区;留学生们全覆盖地分布在中国大陆的31个省份的775所高校、科研院所和其他教研机构。其中,生源按洲别:亚洲以22.5万居首,其后是欧洲和非洲;按国别:前三位则是韩国62923人、美国24203人和泰国21296人。按经费区别:中国政府奖学金生源占9.8%,而自费生比例高达90.2%。在中国大陆,吸纳来华留学生的省份(直辖市)前三位则分别是北京、上海和天津。

窗口:从语言到文化

一叶可知秋!可以说,复旦大学是上海吸纳来华留学生事业的一个窗口,从中也可以管窥我国经济社会的逐渐进步对国际文化交流领域产生的积极影响。

复旦大学规模性接纳来华留学生最初是基于语言学习,始于1965年的9月。当时有214名越南留学生来复旦学习,其中1名研究生、1名进修生分别由科学家谢希德、华中一教授指导,其余分成12个班学习汉语。为此,经学校领导多次研究决定,于当年成立“外国留学生办公室”,负责越南留学生教学和管理。外国留学生办公室负责人为胡裕树、蒋培玉,并配备27名教师。

“文革”开始后,这批越南留学生陆续回国参加“抗美战争”。此后,复旦的外国留学生办公室自行解体。尼克松访华后不久,1974年复旦大学恢复接受外国留学生,并开始接触西方国家;1984年8月,成立独立编制的“外国留学生部”,下设汉语、文学、历史等教研室及行政部门,全面负责外国留学生的教学、管理和生活服务;复旦于1987年5月正式组建“国际文化交流学院”,由蔡传廉任院长,陈仁凤任副院长。1995年笔者加入这个声名鹊起的团队时,最初从事的也是汉语教学。

2001年,中国加入世界贸易组织。从此,中国市场成为全球经济体系中最富有活力的板块,我的课堂也发生了颠覆性的积极变化。这一方面是因为汉语教学已经走出国门,很多国家包括西方国家的中学阶段就开始推广汉语;另一方面是在华工作的企业界、外交界、文化界等领域外籍人士的子女,直接在中国大陆接受了基础教育。也就是说,基础性的语言能力不再需要复旦本科阶段予以重点培训了。新世纪的来华留学生,需要了解中国文化、基本国情、经济体制、政策法规,甚至是社会主义制度的优越性;而他们的发展出路和就业前景也更广阔。

教学随着需求转,有时我们的课堂就得走出校门,趣事还真不少。“老师,上海媒体报道北京APEC,引用了古诗‘风翻白浪花千片,雁点青天字一行,是哪位诗人的杰作?”我清楚地记得韩国留学生河东槿2014年末参观洋山深水港时的询问。我回答:“这是白居易在杭州描写的初冬西湖美景,报道APEC闭幕时加以引用,是为了形象地比喻亚太经济的雁行新气象。”接着,我和留学生们在洋山深水港仰望蔚蓝天空,看到了“雁点青天字一行”的冬日景象;同时探望港区,一艘艘巨轮形成的旋流和海风掠过的洋面,又恰好是“风翻白浪花千片”。

选择到这里来教学实习,主要目的当然不是为了复习中国古代文学。因为临近毕业季,必须让留学生更加了解上海发展的动态,包括自贸区外资企业对人才的素质要求。上海的投资环境,总是在动态的进化轨道上。如前些年,部分韩国企业担忧商务成本问题,打算将企业迁往越南、柬埔寨和老挝,这就意味着就业岗位的地理迁移。这样的话,韩国留学生在最后一年就必须突击学习法语。而最新的景象是:留学生们实地考察的上海自贸区一片繁荣,接待我们的外资企业家个个豪气满怀,汉语自然是这些新设企业的工作语言。不过让我费解的是,韩国留学生居然和复旦大学的上海本土学生一样,嫌洋山港、自贸区以及临港新城路途遥远;不仅上下班耗时,而且生活、娱乐等多样性条件还不如复旦大学的周边。这让讲解的高管有些不快,但很有修养地强调:“这里离市区最远,离世界最近!”

当时和文化班韩国留学生一起进行实地考察的,还有商务汉语班的各国留学生。他们更加关注习主席的出访,尤其关心中国同亚太各国自由贸易谈判的进程。如在上海自贸区相关区域,他们就发问,既然中澳两国已经签署自贸协定,澳大利亚商品在免税店的格局为何还是老样子?海关人员耐心解释:中澳协议刚刚签署,到发生格局变动还需要两个月,但这是全球贸易从条约到行动的最快速度了。

印象:从一知半解到美丽中国

随着中国经济的发展和综合国力的逐渐增强,在提供留学生政府奖学金方面,我国也从单向转为双向,并已实现了初步平衡。据国家教育部统计:1950年我国政府全额资助并接受的第一批留学生,是来自东欧国家的33名共青团员。改革开放以后,中國政府奖学金在管理上渐与国际接轨。近20年来,中国政府奖学金生规模不断增长。1996年全年共资助来自114个国家和地区的4307名学生在华学习;到2016年,年度资助人数已达48981名,是1996年的11.4倍。

这20多年来,我也直接带教了数以百计的中国政府奖学金资助的各国留学生。最大的变化是学习态度向主动型进步,和对我国国情了解的深入和尊重。以前的课堂上也有“外国小混混”,如曾经有同班的日本本科男生给韩国女同学用汉语在课堂作文本上写情书。因为正在学习“比喻”和“圆圆”一词的运用,男生就这样表白——“你是天上圆圆的月亮!我是地下圆圆的鳖!”如此胡闹,当然要被警告!还有费了很大的劲,仍然对我国基本社会状况一知半解的。如前些年带留学生去参观社区养老院,语言上交流是没问题的;能听懂老人和准老人感谢党和政府的话语,观看了“再度焕发人生热情的大妈舞”。但思维上出了严重问题,回到学校后有留学生用汉语撰写调研报告,形容养老院看到和听到的现象是——“政府引诱老人,挑衅第二次人生”。尽管没有恶意,但判不及格!

最近一些年的情况发生了根本性的进步,留学生也关注中国的“两会”和党的“十八大”以及习主席“中国梦与世界各国梦相通相连的主张”;他们也细看中国官网和党报及客户端,因为这关系到他们在中国或者是今后对华交流的前途与质量。在留学生的眼里,中国正变得越来越美丽。贝乐泰就是突出的案例:

这位25岁的堪培拉“阳光男孩”颇有语言天赋和上海缘。贝乐泰的父亲是地道的英国人,只身周游列国,并在澳大利亚探险时遇到了贝乐泰的母亲,两人性格爱好相投,并使贝乐泰成了“世界公民”。在贝乐泰父母眼里,上海是“东方的巴黎”和探险家的乐园。于是,在日本出生的贝乐泰,很快就在中国的上海度过了他的童年时光,当时,他们的家就安在岳阳路上。岳阳路离徐家汇很近,因此,贝乐泰很小的时候,就知道了上海地铁一号线。之后,他又随父母去了美国、澳大利亚等地。等他再回上海到复旦求学时,发现上海的地铁已经多达十几条线路,并且四通八达地成为世界上运行里程最长的城市地下轨道交通。在我的课堂上,贝乐泰忍不住把上海和东京进行比较,在他的眼中,“上海是一座更具有朝气和美好未来的国际大都市”。其中一个显而易见的要素是文化软实力战略启动:从北京和上海等中国经济、文化中心城市开始,“汉语桥”成为留学生比武大擂台。

贝乐泰就是2013年度的中国汉语桥大赛的总冠军。在十几轮较量中,他击败了五大洲所有的海外汉语高手;除了亮相梦寐以求的中央电视台之外,还获得了一份7年制的奖学金,而这份奖学金能够支持他在复旦“本硕连读”。后来他迷上了荀子,还告诉我“光熟悉上海还不够”,并用奖学金去一趟西安“发思古之幽情”。第二年,他很兴奋地告知父母:“中国的GDP突破了10万亿美元。”

本世纪以来,还有一些洋少年也开始谋求在中国的“美丽经历”。如2004年,14岁的桑顿来到中国游学一年,学习中文和“空降”到北京市青少年网球队训练网球。7年之后,他根据此段在中国的经历完成了一本小说《美丽的国家》。纪实性的故事并不复杂:在中国的日子里,桑顿节假日参观故宫、去天津吃狗不理包子、在北京潘家园旧货市场淘宝、到798艺术区走访画室,体验中国文化。其中无比美味的狗不理包子,给他留下了深刻的印象,当老板为狗不理取了个英文名“Go Believe”时,他举双手赞成。这本书终止在2008年奥运会开幕:离开北京3年之后,因为其父亲受邀参加北京奥运会开幕式,桑顿得以故地重游。

无与伦比的一届奥运会震惊世界,北京乃至中国的巨变令人瞠目。因为奥运会,北京的高铁火车站也已投入使用,北京开往天津的列车最高时速可达330公里,全程只需要三十分钟多一点。火车的票价也很便宜,只有58元,这是纽约到华盛顿票价的不到二十分之一。天津的火车站也是崭新的,站在这里,桑顿感觉自己像是站在一个新兴的欧洲工业城市。当2013年出版小说时,哈佛大学三年级学生桑顿表示:“写作此书的目的,不仅因为喜欢阅读和写作,更因为中国对自己的成长有很大影响。我想写一部书,让更多的人知道中国是一个多么神奇的国家。这也是我和家人商议将《美丽的国家》一书首发选在中国的原因。”

有意思的是:桑顿的父亲约翰·桑顿,作为高盛的前总裁,又一度执教清华大学,一直致力于美中关系问题的研究。约翰·桑顿一直坚信中美关系是这个时代最重要的关系——“一荣俱荣,一损俱损”;他希望儿子的书能够使中美读者促进相互之间的了解,即便是微小的促进也好。如今,《美丽的国家》一书的英文原版,居然出现在特朗普大厦的特朗普办公桌上;而当2017年1月17日西方媒体爆料特朗普桌面此书(也是唯一的图书)时,离特朗普入主白宫只有3天时间。目前,虽然还没有哪位精英会把这本书的成就和斯诺的《红星照耀中国》相提并论,但是在互联网和推特的时代,观点传播讲究的可是加速度和表面张力!而纪实小说《美丽的国家》一书的核心观点是:那中国的未来啊,将是一片光明!(作者为复旦大学国际文化交流学院教授)