刘永济对现代龙学研究的历史性献功

○刘业超

(湘潭大学 文学与新闻学院, 湖南 湘潭 411105)

刘永济对现代龙学研究的历史性献功

○刘业超

(湘潭大学 文学与新闻学院, 湖南 湘潭 411105)

刘永济(1887—1966),字弘度,湖南新宁人,武汉大学中文系教授,我国著名古典文学专家,现代龙学研究中第一个从整体高度对《文心雕龙》的系统理论进行全面释义和深度开发的学者。他在现代龙学开拓中的历史性献功,集中表现在文章中所阐述的九个方面。由于这些历史性的开拓,将刘永济称为与鲁迅、黄侃、范文澜相继而列、并世而存的龙学现代化的第四号标杆,允无愧色。

刘永济; 现代龙学开拓; 历史性献功; 标杆

刘永济(1887—1966),字弘度,湖南新宁人,我国著名古典文学专家,现代龙学研究中第一个从整体的高度对《文心雕龙》的系统理论进行全面释义和深度开发的学者。1928年任东北大学教授,1932年任武汉大学中文系教授,文学院院长,继黄侃、范文澜之后将龙学研究引进大学课堂。他的《文心雕龙校释》(以下简称《校释》),就是专为武汉大学诸生讲习汉魏六朝文学而写成的讲义稿,最初于正中书局出版,1962年由中华书局重印,在海内外产生了重大的影响。张少康称其为中国现代龙学史上,“继黄侃《文心雕龙札记》与范文澜《文心雕龙注》之后又一部影响广泛的理论研究力作”[1](P166),《二十世纪湖南人物》称其“龙学的四大基石之一”[2](P199),《武汉市志·人物志》称其“所撰《文心雕龙校释》,与黄侃、范文澜同项专著齐名,其匠心独到,发前人所未发者亦多”[3](P180),台湾学者沈谦称“截至目前为止,在释义方面还没有人能够超过黄侃、刘永济两位先生”[4](P463)。台湾著名龙学学者王更生认为刘永济先生对于推动龙学成为“显学”,“尽了催生的力量”[5](P97-98)。牟世金在对台湾龙学的研究中发现:“台湾出版的多种《文心雕龙》论著,都列范文澜、杨明照、王利器、刘永济……等人的著作为‘重要参考书’。”[6](P538)有些台湾学者的研究直接就取材于刘永济先生的研究成果,如“台湾学者论风骨,是在黄侃与刘永济二家论述上展开的,有遵从黄《札》,有兼采二家,也有析论二家说法而另树已见的……台湾多校、注兼行,且是在黄注纪评《文心雕龙辑注》、黄侃《文心雕龙札记》……刘永济《文心雕龙校释》等基础上展开的”[7](P158)。足见其影响之深远。

刘永济在现代龙学研究中的历史性献功,可以概括为以下几个方面。

一、对《文心雕龙》立论根本的深刻标揭

刘永济是我国龙学研究中第一个对《文心雕龙》的立论根本进行鲜明标揭的学者。他在《原道》篇的释义中明确指出:“舍人论文,首重自然。”这一一针进血的论断,即是对刘勰论文根本的确凿不移的界定和标揭。在“自然之道”的问题上,他有自己特别圆通的理解:“此所谓自然者,即道之异名。道无不被。大而天地山川,小而禽鱼草木,精而人纪物序,粗而花落鸟啼,各有节文,不相凌杂,皆自然之文也。”他不仅标揭了道的广义内涵,也标揭了道的狭义内涵:“文家或写人情,或模物态,或析义理,或记古今,凡具伦次,或加藻饰,阅之动情,诵之益智,此皆自然之文也。文学封域,此为最大。”[8](P1-2)将两重内涵沟通起来,举重若轻地将自然之道的大范畴化入了为文之道的小范畴中。不仅如此,他还在为文的基点上,实现了“自然之道”和“圣贤之道”的沟通。在《征圣》的释义中,他鞭辟入理地指出:“此篇分三段。初段论文必征圣之理”,“次段明圣心精微,故其文曲当神理”,“末段言圣文易见,以足成文必征圣之论”。由此顺理成章地得出结论:“《征圣》者,由文以见道可也。”[8](P4)

显然,这里所说的“道”,并非伦理教化之道,而是在自然之道指导下并由圣贤之心来体现的为文之道。刘永济认为,这种具有典范意义的为文之道,也在古代经典中深刻地表现出来。之所以必须“宗经”,同样是为文之道的自然需要。《宗经》释义云:“经文自有典则,足为后人楷模,实其真因也。”[8](P6)经文的典则意义,同样来自“自然”:“圣心合天地之心,故繁、简、隐、显,曲当神理之妙。经文即自然之文,故详、略、先、后,无损体制之殊。”[8](P3)这些论述,实际上就是“自然之道”在为文领域中的具体化,将自然之道、圣心之道、经文之道的诸多层面,都天衣无缝地纳入了为文的范畴中。这样,“自然之道”也就成了统领为文之术的根本原则,而圣心之道与经文之道也就自然合拍地成了为文之术的具体典范。不贴标签,不落言筌,而面面俱到,精要无遗。这种圆通识见与通透眼光,是远远超越于前人与时人的。

《校释》还进一步认为,刘勰“首重自然”的立论根本在创作领域内的集中表现,就是对“为文之用心”的强调。对此,刘永济作出了特别的标揭:

舍人论文,辄先论心。故《序志》篇云:‘文心者,言为文之用心。’盖文以心为主,无文心即无文学,善感善觉者,此心也;模物写象者,亦此心也;继往哲之遗绪者,此心也;开未来之先路者,亦此心也。[8](P101)

“首重文心”,是《文心雕龙》立论根本的另一层面,也是《校释》内容的第二个基本点。“首重自然”,是他对《文心雕龙》立论根本的哲学概括,“首重文心”,是他对《文心雕龙》立论根本的写作学与美学概括。“首重自然”是对《文心雕龙》认识论支点的集中把握,“首重文心”是对《文心雕龙》工程学支点的集中把握。二者一虚一实,一体一用,从两个不同的侧面,将《文心雕龙》的两大关键揭示无遗。抓住了这两个基本点,就足以“乘一总万,举要治繁”,深及骨髓,总揽全局,可谓深得舍人之用心矣。

二、对“总术”的创造性解读

“总术”的含义究竟是什么?长期是众说纷纭,莫衷一是的问题。纪昀的评论是:“此篇文有讹误,语多难解”,“其言汗漫,未喻其命意之本”。[9](P101)黄侃《札记》云:“此篇乃总会《神思》以至《附会》之旨,而丁宁郑重以言之,非别有所谓总术。”认为“术之于文,等于规矩之于工师,节奏之于矇瞍”[10](P208-209),属于“基本功”的范畴。范文澜《文心雕龙注》云:“文体虽多,皆宜研术。”他所理解的“术”,同样属于“用字造句,合术者工而不合术者拙,取事属对,有术者易而无术者难”的“规矩”范畴。[11](P607)刘永济独辟蹊径,对这一问题进行了别开生面的深度开掘。他的开掘,集中在两个字的正确解读上。一个字是“术”字,长期以来,人们将它理解为“技艺”,实际是一种误读。他通过对“术”字的本义的考察,认为“术有二义:一为道理,一指技艺”,而在本篇之中,应指前者而不是指后者。他说:“本篇之术属前一义,犹今言文学之原理也。”对此,他又根据《总术》文本的语境关系,作了展开性的论述:

下文“圆鉴区域,大判条例”八字,晓术者之能事。本书各篇,凡涉及原理者,皆其事也。盖原理既明,则辨体必精,安有疑似违误之论。篇中“精”、“博”、“辨”、“奥”四者,即疑似之例也。颜氏以经典非言之文者,则违误之证也。至“多欲练辞,莫肯研术”云云,则斥但讲技术,而忽视本原着之辞也。讲枝末者,但求敷藻设色之法,谐声协律之功,若今传四声把病之说,繁苛枝碎,,殆其遗矣。舍人当时,类此者定多,故作《总术》一篇,以明提要也。[8](P160)

将“术”的概念从“技术”的层次提到“原理”的层次,极大地扩充了广大研究者的认识视野,而又言之成理,持之有据,使人不能不仰头而视,俯首而思,而又不能不折然而服。

第二个字就是“总”字。“总”字有两个基本含义,一是作代词,指“全面”,“全体”,一是作动词,指“总揽”,“集束”,“统领”。一般人的理解都专指前者,刘永济的理解则专指后者。对此,他作出了明确的辨析:

“术”之义既如上述,“总”之说亦当明辨。舍人论文,每以文与心对举,而侧重在心。本篇所谓总者,即以心术总摄文术而言也。夫心识洞理者,取舍从违,咸皆得当,是为通才之鉴;理具于心者,义味辞气,悉入机巧,是为善弈之文。然则文体虽众,文术虽广,一理足以贯通,故曰:“乘一总万,举要治繁”也。[8](P167)

《校释》将“总术”理解和标揭为“以心术总摄文术”的总揽通摄之术,这是龙学研究史上具有革命意义的突破,它将研究《文心雕龙》的关注点,从技术科学的层面,提升到了根本原理的层面,从而将《文心雕龙》最根本的工程战略,总摄无遗。这一认识上的飞跃,为龙学的现代化和工程化研究,开辟出了一个广阔的新天地。

三、对“虚静”的工程学杰思

“陶均文思,贵在虚静”,“虚静”理论是《文心雕龙》中的一个重要内容。但是,“虚静”的要谛究竟为何?致“虚静”的工程要领究竟是什么?却长期是广大研究者认识上的灰区。对此,《校释》从心理修养的角度,进行了精辟的论述。

将自然之道的“虚静”纳入“为文”的范畴进行体认,是《校释》的一大创举。“虚静”具体表现在为文的过程中,就是“修养心神”。刘永济明确认为:“修养心神,乃为文之首术。”心神修养的具体途径和最高境界,就在“虚静”。所谓“虚静”,就是老聃所说的“守静致虚”之意。这种心境对于创作成败的决定性意义就在于:

惟虚则能纳,惟静则能照。能纳之喻,如太空之涵万象;能照之喻,若明镜之显众形。一尘不染者,致虚之极境也;玄鉴孔明者,守静之笃功也。养心若此,湛然空灵。及其为文也,行乎其所当行,止乎其所当止,不待规矩绳墨,而有妙造自然之乐,尚何难达之辞,不尽之意哉?

养心的关键,就在于“去俗”。“去俗”的问题不仅是一个哲学体悟的问题,也是一个道德修养的问题。刘永济谆谆告诫广大学者:

心忌在俗,惟俗难医。俗者,留情于庸鄙,摄志于物欲,灵机窒而不通,天君昏而不见,以此为文,安从窥天巧而尽物情哉?故必资修养。

更能从细处和实处体现刘永济龙学研究的工程学功力和审美学功力的是,他将这种“为文之首术”,深深渗人“为文”的具体过程之中,不仅使其具有了可操作性的实践品格,也使其具有了可赏可鑑的美学品格。

见诸文心的主体准备中,就是《校释》在《神思》篇“释义”中对志气修养在为文中的核心地位的强调和标揭:“盖‘神居胸臆’,与物接而后生感应;志气者,感应之符也。故曰“统其关键”,“志气之清浊,感应之利钝存焉”。而划分清浊的标准,就在于“俗”与“不俗”。所谓“俗”,就是“留情于庸鄙,摄志于物欲”,其结果必然是“灵机窒而不通,天君昏而无见”,如果“以此为文”,其结果只能是:“安能窥天巧而尽物情哉?”

结论只有一个,要想获得高品位的文心,必先获得以虚静为总体标志的高品位志气;要想获得高品位的志气,必资高品位的精神修炼,也就是刘永济所特别强调的:“故必资修养”。这种修养的核心任务,就是“去俗”。“去俗“的理想境界就是:“一尘不染者,致虚之极境也;玄鉴孔明者,守静之笃功也。养心若此,湛然空灵。”由此获得的审美效益和为文效益是:“志气清明,则感应灵速”。一旦获得了“感应灵速”的功效。及其为文也,就能“行乎其所当行,止乎其所当止,不待规矩绳墨,而有妙造自然之乐,尚何难达之辞,不尽之意哉?”刘永济认为,这就是刘勰在文心主体的心里建设中之所以如此重视志气的“虚静”化修养的总的逻辑根由:“故曰:‘驭文之首术,谋篇之大端’。”

根据以上的推理和阐释,刘永济揭示出了一条确凿不移的历史事实:千百年来,众多的才士实际上都是在按照这一具有决定性意义的普遍规律进行创作,并由此而获得成功,但是,并非人人都能从理论上认识到这一条重要的科学真理。在我国文学史上最先从理论上发现并标揭出这一重要的科学真理的,就是刘勰。“千古才士,未有舍是而能成佳文者。然而能言其理者,独于此篇见之。”刘永济由此顺理成章地证出刘勰在中华文化史中的出类拔萃之处:“此舍人之所以卓绝也。”[8](P101)

如果说刘勰的这一学术发现是重大的历史献功,刘永济对刘勰学术发现的学术发现,同样是一项重大的历史献功。因为百年以来,龙学研究群雄并起,而能最先从理论上发现和标揭这一重要的科学真理的,就是刘永济。由此同样可以证出刘永济在现代龙学研究中的出类拔萃之处:此《校释》之所以卓绝也。

见诸文心的客体积累中,就是对“虚静”在“博练”中的重要作用的强调和标揭。他将“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怿辞”,都纳入了文心客体的积累范围,统称为“博练”,而将其获得此种效益的方法凭藉统归于“虚静”。这就是他在《神思》篇“释义”中所昭示的:“博练,即前段积学四句,而归本于虚静二字。”而刘永济所标举的“虚静”在此中的工程效益,就是他在释义中所说的具有经典性意义的两句名言:“惟虚则能纳,惟静则能照。能纳则如太空之涵万象,能照则如明镜之显众形。”这一论断的直贯本质的深刻性和一针见血的鲜明性,至今没有任何一家别的学说可以代替和超越。

见诸文心的构思中,就是对虚静在情物交融而后文心生发的内在酝酿中的重要作用的强调和标揭。《校释》在《物色》篇“释义”中,针对此篇“入兴贵闲”之说,也旗帜鲜明地申论了“虚静”之旨:“舍人谈文家体物之理,皆至精粹,而‘入兴贵闲,析辞尚简’,二语尤要。闲者,《神思》篇所谓虚静也。”而“虚静”对于文心生发的功效就在于:“虚静之极,自至明妙。故能撮物象之精微,窥造化之灵秘,及其出诸心而形于文也,亦自然要约而不繁,尚何如印印泥而不加抉择乎?”将文心中心物交融而后心生的功效归本于“虚静”,将“陶钧文思,贵在虚静”的总理落实到文心的内在生发与营造的具体方法之中,这在我国百年龙学现代化的开拓中,同样是不见于前人与时人,而独见于并独擅于斯人的。

见诸文心的行文中,就是对“虚静”在文心外化为文章过程中的重要作用的强调和标揭。在《声律》篇“释义”中,刘永济针对此篇“内听”之说,阐释了“虚静”之心与以语言及声韵抒写情感和安排音律之间的关系。他的逻辑依据就是:“盖言为心声,言之疾徐高下,一准乎心。文以代言,文之抑扬顿挫一依乎情。然而心纷者言失其条,情浮者文乖其节。此中机杼至微,消息至密,而理未易明。故论者往往归之为天籁之自然,不知临文之际,苟作者胸怀澄澈,神定气宁,则情发肺腑,声流唇吻,自如符节之相合。后进词曲家论韵部之字声,各有特质。”由此获得的工程效益,就是:“作者用得其宜,则声与情符,情以声显。文章感动之力因而更大。”而就其理论之本旨而言,仍不出于“虚静”二字:“然其事要在于澄神养气,不可外求,故曰‘内听’。”此处“胸怀澄澈,神定气宁”,“澄神养气”,即是讲要修养成“虚静”之心,方不会“声萌我心,更失和律”,而会“乃得克谐”。《校释》的这一独出心裁而又无隙可击的论断,同样是切中肯綮,别开新面,足以使天下学者仰头而视、俯首而思并折然而服,足以成为天下学者的经典性范式的。

凭藉这些博大精深的论述,刘永济将有关“虚静”的道与术镕铸成为有机的整体,也将做事,做人,作文,融合成为一个统一的系统工程。无疑,这一“致虚静”的工程是极其广阔的,但又是切实可行的。高瞻远瞩的理论品格与可操作性的实践品格的有机结合,这正是刘永济在龙学开拓上的最大特色,也是最能表现他独特的理论功力与实践功力的地方。

四、对“三准”的独见

“三准”是刘勰在《熔裁》篇中提出的重要准则。很多学者都以一般性的作文“程序”视之,并不予以特别的重视。《校释》则从众人意外别出眼目,提出了许多独标一格的见解。

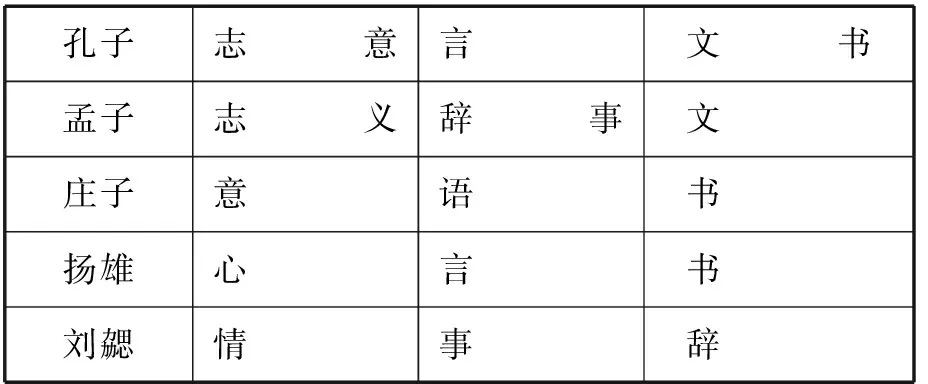

刘永济高瞻远瞩地认为,“三准”的问题并非简单的文学模式问题,而是对文学的决定性要素“三事”的认定问题。“三准”是根据“三事”制定的,要确切地把握“三准”,必先洞悉文学的决定性要素“三事”。通过观澜索源,他从孔孟先贤的文学思想中找到了文学要素的基本依据:[12](P652)

孔子志 意言 文 书孟子志 义辞 事文 庄子意 语 书 扬雄心 言 书 刘勰情 事 辞

刘永济认为,表中诸词,尽管存在着“字同而义异”“义同而字异”的情况,但都有对应规律可循,在文学的三个层面的划分上所处的相对位置是确定不移的。“三准”的“设情”、“举事”、“撮辞”,正是对文学的三个结构成分“情”、“事”、“辞”三个层面的遵循。他的这一剖析,使刘勰蕴涵在“三准”中的关于文学要素的思想清晰浮出了历史的水面。

刘永济不仅从“三准”中成功地抽绎和“剥离”出了“情—事—辞”三个美学范畴,而且系统地揭示了三者的系统关系:

情(情思)……属内者。

↓

事(事义) 外之声色所因依。事义充实,则声色俱茂,声色与事义不符,则为浮藻。

↓

内之情思所表现。事义允当,则情思倍明,事义与情思不父,则为滥言。

辞(声色)……属外者。[8](P107)

这一精微的美学辨析,将对艺术构成具有决定意义的三个美学范畴的系统机制,揭示无遗。这种“情、事、辞”三分法的艺术结构,是对艺术的内容与形式之间复杂的辨证关系的精确表述。无论是内容中的形式因素,或是形式中的内容因素,都可以在这一具有中介层面的三维结构中得到合理的解释:“情”藉“事”而生,“事”藉“言”而显。在“情”与“事”的结构关系中,“事”是“情”的形式,“情”是“事”的内容;在“事”与“言”的结构关系中,“言”是“事”的形式,“事”是“言”的内容。这一独标一格的体认明确告诉人们,在艺术的美学构成中,除了“属内者”的内容与“属外者”的形式的二元关系之外,还有一种既属内又属外的中介关系,这就是“事”在美学成分上的双重归属的关系:“事”既是“情”的形式,又是“辞”的内容,是一身而二任的美学成分。这就是刘永济在《校释》中所昭示的:“外之声色所因依……内之情思所表现”。

更为难得的是,他将这种静态性的结构分析汇入文学创作的动态性的过程之中,把“三准”和“风”“骨”“采”及相关的一些词语联系在一起,来进行心美论与心力论融合为一的全新解释,将这种“心哉美矣”的美学追求渗入“蔚彼心力,严此骨鲠”的力学追求之中,并将这种美与力融为一体的全新性的追求视为刘勰创作论的中心,极大地充扩了《文心雕龙》的哲学内涵和审美视野,并将其镕铸成为《文心》创作论的总纲领。这就是他在《释刘勰的三准论》的典范性论文中所昭示的:“‘风’、‘气’、‘情’、‘意’、‘义’、‘力’,属于情。‘骸’、‘体’、‘骨’、‘言’、‘辞’属于事。‘采’、‘藻’、‘字’、‘响’、‘声’、‘色’,属于辞。由此可知,三‘准’理论,是刘氏的创作论的中心。”[13]无疑,这对于先前的“内容——形式”两分法的艺术结构来说,在理论上是一个极大的突破和补足。将哲学的辨证思维和美学的系统思辩合为有机的一体,举重若轻地化入现代龙学研究之中,由此开拓出一个全新的学术局面,刘永济是当之无愧的前驱者。

五、对“风骨”的睿识

关于“风骨”的问题,黄侃提出过“风即文意,骨即文辞”[10](P101)的总命题,在相当长的时间中几乎成了定论。刘永济对此作出了重要的开拓。他明确认为,“风骨”对于文心运动的决定性意义就在于:“情辞须有风骨”,“文之风采必资风骨”,“文之情辞不称,声采失调者,皆无骨乏风之故也”。[8](P106)“风”被他定义为“运行流荡之物,以喻文之情思也”,“就其所以运事义以成篇章者言之为‘风’”。“风”与“气”同义,“本篇所指,则在事义得情思之运行而生之力量,可以摇荡性灵者也”[8](P107)。”风”与现在人们所常说的艺术感染力同义。将“风”定位于“可以摇荡性灵”的“力量”的范畴,自刘永济开始。他将“骨”定义为“树立结构之物,以喻文之事义也”,“就其所以建立篇章而表情思者言之为‘骨’”[8](P107),“骨”与现在人们所常说的艺术表现力同义。将“骨”定位于“事义”的范畴,视为一种支撑情思的结构性因素,也自刘永济开始。

和黄侃的论见相比,刘永济的理论主张在概念的精确性与具体性上有了很大的变化:

其一,黄侃的总命题中所说的“风骨”与“意辞”属于同一性的范畴,所强调的是一个“即”字。永济先生所说的“风骨”与“情辞”属于统一而又具有对举属性的范畴,所强调的是一个“故”字。在《校释》的概念系统中,“风”是“情”的决定性因素,“骨”是“辞”的决定性因素,二者之间有内外之分,虚实之别,因果之异。和黄侃的总命题比较起来,显然,刘永济的见解更加深刻,更加圆通,更加具体,也更加接近事物的本质。

其二,黄侃所说的“骨”指“文辞”,刘永济所说的“骨”指“事义”。“事义”是语言的内涵,是语言的艺术表现力量的决定性因素。众所周知,语言的艺术表现力并不决定于它的符号,而是决定于它的内涵。如果内涵不充实的话,纵令繁采艳辞,也只能“味之必厌”。刘勰云:“沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸。”显然,刘勰所说的这种对于“铺辞”具有先决作用的东西,决非“文辞”,而必定是“文辞”赖以“树立结构”的决定性的内在支撑力量。这一树立“结构”的内在的决定性的支撑力量,就是语言的内涵——事义。符号是语言之“名”,事义是语言之“实”,二者本来就是对立性的统一体,而采则是二者的统一所凭借并因而焕发出的语言美学光辉和语言力学光辉。黄侃看到了语言之“名”——“文辞”,刘永济则深及语言之“实”——“事义”,而且将其区分为同一范畴中的两个不同的层面,并扩及于辞采的美学范畴与力学范畴,这是对前人认识的极大拓展。

正是由于这一认识论上的极大拓展,刘永济赋予了“风”与“骨”以及相应的“采”的内涵,以独标一格的心美学与心力学的双重品格。这种认识上的飞跃,同样是前无古人,时无同人,而独著于斯人,并独擅于斯人的。

六、对文心运动过程的通观

将创作的过程视为文心运动的系统过程,是刘永济独特的学术视野。他把创作过程中每一个阶段和方面,都一无例外地看成文心运动的特定阶段和方面。“养气”是文心运动的准备阶段:“务令虑明气静,自然神王而思敏。”[8](P162)“物色”是文心的萌发阶段:“纯境固不足以谓文,纯情亦不足以称美,善为文者,必在情境交融,物我双会之际矣。”[8](P181)“神思”是文心的内酝阶段:“内心与外境交融而后文生。”[8](P100)“熔裁”“附会”“情采”“章句”等是文心的外化阶段:上述的每一个方面,都与文心的文本化息息相关,都是文心外化的必不可缺的程序。“知音”是文心的交流阶段:“文学之事,作者之外,有读者焉……实赖精识之士,能默契于寸心,神遇于千古也。”[14](P186)

刘永济不仅将创作的每一阶段看作是文心纵向运动的特定形态,也将创作的每一个方面都看作是文心的横向结构的特定形态。他明确指出:“舍人论文,辄先论心”[14](P101),“舍人论文,以情性为本柢,以理道为准则”[14](P43),从而将创作的认识论和方法论的一切方面,都统摄于文心的范畴中。纵令像“声律”这种纯专业的范畴,他也能从文心运动的角度,加以解读和体认:“用之者首重切情,必使颂者无佶屈聱牙之病,闻者有声入心通之妙,斯为至善耳”[14](P126),“盖文艺之美,既贵整齐,又须错综,而其本柢仍在情思。准情思以为文,则疾徐高下,错综整齐,自然有序”[14](P134)。

这种对文心运动的通观视野,是刘永济所独具而其他学者所不具的。这一见解,为《文心雕龙》的工程化,为建立以文心为统率的现代写作学理论体系,提供了坚实的理论前提。

七、对《文心雕龙》社会指向与学术属性的深度剖析

关于《文心雕龙》的现实针对性问题,前人作了许多论述。概括起来,不外两种:一曰解决衡文之准的无依问题,以刘知几为代表。二曰解决文坛的诸多流弊的问题,以黄、范为代表。两种意见都把《文心雕龙》的学术属性定位于文论的范畴。刘永济则独标一格,认为它的指向不仅是批判文风,而且是批判世风。径而言之,是一部具有社会批判和文化批判的鲜明指向的书。他高瞻远瞩地指出,该著的现实针对性,就是“箴时”,“匡救时弊”:“盖我国文学传至齐、梁,浮靡特甚,当时执政者类皆苟安江左,不但不思恢复中原,而且务为淫靡奢汰,其政治之腐败,实已有致亡之势;彦和从文学之浮靡推及当时士大夫风尚之颓废与时政之隳弛。实怀亡国之惧,故其论文必注重作者品格之高下与政治之得失。”因此,就其学术属性来看,决非一般的文论,而是一部“其意义殆已超出诗文评之上而成为一家之言,与诸子著书之意相同”的书,“实乃艺苑之通才,非止当时之药石也”。刘永济将这部立意深远,识度閎阔的千古奇书,称为:“按其实质,名为一子,允无愧色。”[14](P1-2)这一学术定位,是前无古人的,又是极其允当的。为后世学者从文化学与社会学的角度对龙学进行研究,不仅指出了明确的方向和路径,也提供了卓越的范例。

八、对“文之枢纽”的论证方式的哲悟

《文心雕龙》的“文之枢纽”,是由《原》《征》《宗》《正》《辨》五个篇章组成的论证结构。但是,这一论证结构的论证方式究竟是什么,却一直是人们的认识灰区。解决这一问题的困难就在于,这一完整的论证结构,实际是由两个互相矛盾的板块所组成的:前三章属于正性的范畴,后两章属于负性的范畴。对这两个互相矛盾的板块进行整体性阐释,这确实是一件颇费踌躇的事情。

人们对这一问题的解答,通常采取两种方式:一是撇开逻辑而专看形态,根据《序志》中的表述进行直接的整体认定;一是撇开形态而专看逻辑关系,将前面三章归入枢纽论的范畴,而对其他两章则加以割裂进行另类处理。显然,这两派论见都包含了部分真理,但都具有以偏概全的缺失,都缺乏整体概括力量和内在说服力量。我国龙学史上第一个对此进行突破的学者,就是刘永济。他对这一历史性难题所做出的精辟解答是:

舍人自序,此五篇为“文之枢纽”。五篇之中,前三篇提示论文要旨,于义属正;后二篇抉择真伪同异,于义属负。负者针砭时俗,是曰破他;正者建立自说,是曰立己。而五篇义脉,仍相连贯。盖《正纬》者,恐其诬圣而乱经也。诬圣,则圣有不可征;乱经,则经有不可宗。二者足以伤道,故必明正其真伪,即所以翼圣而尊经也。《辨骚》者,骚接轨风雅,追踪经典,则亦师圣宗经之文也。然而后世浮诡之作,常托依之矣。浮诡足以违道,故必严辨其同异;同异辨,则屈赋之长与后世文家之短,不难自明。然则此篇之作,实有正本清源之功。其于翼圣尊经之旨,仍成一贯。[14](P10)

这一解答的深刻性与开拓性,集中表现在以下方面。

其一,是对《文心雕龙》立论宗旨的全面契合。《文心雕龙》的写作目的有两个:一是“贵乎体要”,一是“恶乎异端”。二者相反相成,相得相彰,共同构成了《文心雕龙》的总纲。表现在“文之枢纽”中,就是立与破、正与反在逻辑结构上的统一性:《原》是总论“文原于道”的道理,《宗》与《征》从“立己”角度进行论证,《正》与《辨》从“破他”角度进行论证,以正反夹击的论辩阵式,形成一种双向求真的说服力量。这种论证结构上的统一性,正是战略目的上的统一性的逻辑反映。揭示《文心雕龙》论证结构中这种相反相成的逻辑关系,并将这种逻辑关系置于立论宗旨的总高度进行体认,从中找出其链接依据,这是龙学史上的第一次。

其二,刘永济对“文之枢纽”的论证结构的揭示,实际上也就是对《文心雕龙》全著的立破并举、正反兼及的独特的论证方式的普遍性特征的总体概括。这种独特的论证方式,正是《文心雕龙》博大精深的内容藉以充分展开的方法论凭藉,也是它的建设性品格和批判性品格得以充分显示的方法论凭藉。对这一具有全新意义的论证方式的标揭,是龙学研究中的一大创举。由于这一历史性的开拓,《文心雕龙》的学术品格以及相应的论证方式和批判方式才能获得自觉的关注和充分的显示,龙学研究才能由内容领域向方法领域伸延,龙学研究由于对内容与方法的双重关注而更加具体,更具有精密的理论品格和可操作性的工程品格。

其三,刘永济对“文之枢纽”的论证结构的揭示,同时也是对这一独特的论证方式的文化渊源的确切标揭。“立己”与“破他”这两个因明术语,明确地点出了这一论证方式与佛学因明方法之间的渊源关系。“立”“破”并举,是因明学最基本的论证法则。《因明正理门论》第一句就是:“为欲简持能立能破义中真实,故造斯论。”《根本說一切有部毘奈耶》也对此做出了明确的标举:“能立己义,善破他宗。大智聪明,如火腾焰。”“能立”就是证明,“能破”就是反驳,从而形成了一种求真与去假相辅相成的论证程序。这种富有辨证色彩的论证程序,不仅鲜明地体现在“文之枢纽”的论证过程中,也以“同喻”与“异喻”的方式,广泛地表现在《文心雕龙》全著的举证过程中。如:

练于骨者,析辞必精;深乎风者,述情必显。捶字坚而难移,结响凝而不滞,此风骨之力也。(同喻)若瘠义肥辞,繁杂失统,则无骨之征也。思不环周,牵课乏气,则无风之验也。(异喻) (《风骨》)

执术驭篇,似善弈之穷数(同喻);弃术任心,如博塞之邀遇(异喻)。(《总术》)

启行之辞,逆萌中篇之意;绝笔之言,追媵前句之旨;故能外文绮交,内义脉注,跗萼相衔,首尾一体。(同喻)若辞失其朋,则羁旅而无友,事乖其次,则飘寓而不安。(异喻)(《章句》)

盖风雅之兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也;(同喻)诸子之徒,心非郁陶,苟驰夸饰,鬻声钓世,此为文而造情也。(异喻)(《情采》)

《文心雕龙》所以成就其博大精深,显然是与佛学方法论的支持密不可分的,而刘永济则是第一个从方法论的角度对此进行明确揭示的学者。这一揭示以细节的真实性与具体性证实了《文心雕龙》中的佛学方法论的存在,极大地拓宽了龙学的文化视野,启迪人们突破“独尊儒术”的历史拘囿,从更加广阔的领域去实事求是地体认《文心雕龙》中的丰富内涵和具体方法,以更加坚实的步伐走近《文心雕龙》的本质。

九、对《文心雕龙》逻辑结构的探索

我国许多学者对《文心雕龙》的结构模式,进行过种种探索。这些探索,都以篇目的自然顺序为依据,根据《序志》中的有关论述进行连贯,并对其合理性进行阐释和证明。这种“体系内的解读方式”,对于从整体上理解和把握这一体大虑周的著作的系统联系,竭力使它忠实于原文原意,是极有裨益的。但是,“体系内的解读”是以原体系的固定模式为依据的,而人类的认识总在不断发展,二者之间势必产生种种不相协调的情况。原结构模式中,不可能绝对地正确,而长期的辗转传播,更增加了产生讹误的可能和整体解读的困难。面对这一历史的困惑,只有两种选择:或者是削足适履,或者是破履适足,二者必居其一。

刘永济先生是我国龙学研究史上第一个对《文心雕龙》结构进行通透的逻辑解读和勇敢的逻辑修正的学者。出于教学实践的需要,他以逻辑为依据,按照现代人的解读方式,对原书的结构进行了开拓性的调整。对此,他在《前言》中作出了明确的说明:

校释之作,原为大学诸生讲习汉、魏、六朝文学而设。在讲习时,不得不对彦和原书次第有所改易。所以校释首《序志》者,作者自序其著书之缘起与体例,学者所当先知也。次及上编前五篇者,彦和自序所谓“文之枢纽”也。其所谓“枢纽”,实乃全书之纲领,故亦学者所应首先瞭解者。再次为下编,再次为上编者,下编统论文理,上编分论文体,学者先明其理论,然后以其理论与上编所举各体文印证,则全部瞭然矣。此校释原稿之编制也。[8](P3)

显然,这一结构上的调整是符合人类认识的基本规律,也符合文心理论的内在逻辑的。它既表现出了一个教育大师机敏的实践识力,也表现出了一个学术大师敢于突破陈规的开拓精神。尽管这一调整在1962年的正式出版时被中华书局的编辑所否定,最后“仍将校释依刘氏原书次第排列”,但它在学术实践上“古为今用”的价值取向,在学术研究上大胆创新的开拓精神,以及这一逻辑结构的科学性品格与工程性品格,至今还留在广大学者心里,激励着更多的学者继续攀登。

综上可知,刘永济在龙学理论研究的现代开拓中的独标一格的历史性献功,确实是应该受到历史的尊重和铭记的。

武汉大学的“龙学”研究之所以能在80年的风雨沧桑中始终屹立于全国的前列,取得了世代相传的丰硕成果,与刘永济80年前的独标一格的历史献功是密不可分的。与以鲁迅为代表而以王元化为后继的海派龙学倾心于中外比较之解读、以黄侃与范文澜为代表的京津龙学重在章句与注释、以杨明照为代表的巴蜀龙学专于校勘与考订、以陆侃如为代表的齐鲁学派重视译释与研究史之研究迥然不同,珞珈龙学的特色在于强调宏观思辨与微观实证的结合,强调历史与逻辑的通融,既重视对文心理论的宏观阐释与把握,也重视对其文本的精研与校正,以对朴学的历史继承与现代超越的科学方式,突出研究的现实性品格和整体性特征,并十分注重学术与教学的结合。“在这种研究思想的指引下,众多学者在珞珈山下‘按辔文场、试手雕龙’,武汉大学亦成为 20 世纪以来龙学的重镇之一,而当我们‘振叶寻根,观澜索源’之时,可以看到正是刘永济先生在武汉大学的龙学传播,才真正奠定了珞珈龙学的‘学统’,而且他在理论和教学两方面的巨大贡献对珞珈龙学发展产生了深远影响”,“从而使龙学的研究在章句和译释之外,又分出理论阐释一支”[15]。这一历史献功不仅为武大学子开启了通向现代龙学研究的大门,还因其在学术界广泛而深远的影响,体现了珞珈龙学的足以引领时代潮流的理论水准,奠定了珞珈龙学在龙学界的地位和影响,也为后世的龙学研究树立了一个可以与鲁迅、黄侃、范文澜相继而列、并世而存的标杆。

将刘永济称为与鲁迅、黄侃、范文澜相继而列、并世而存的龙学现代化的第四号标杆,允无愧色。

[1]张少康,等.文心雕龙研究史[M].北京:北京大学出版社,2001.

[2]何梓林.二十世纪湖南人物[M].长沙:湖南人民出版社,2001.

[3]武汉市地方志编纂委员会主编.武汉市志·人物志[M].武汉:武汉大学出版社,1999.

[4]中国古典文学研究会主编.文心雕龙综论[M].台北:学生书店,1988.

[5]王更生.文心雕龙导读[M].台北:华正书局,1977.[6]牟世金.文心雕龙研究[M].北京:人民文学出版社,1995.

[7]刘渼.台湾近五十年来“〈文心雕龙〉学”研究[M].台北:万卷楼图书有限公司,2001.

[8]刘永济.文心雕龙校释[M].上海:中华书局,1962.

[9]王弼,等.四部备要(第100册)[M].上海:中华书局,1989.

[10]黄侃.文心雕龙札记[M].上海:古籍出版社,2000.

[11]范文澜.文心雕龙注(下卷)[M].北京:人民文学出版社,1958.

[12]刘永济.释刘勰的“三准”论[M]//文心雕龙研究论文集.北京:人民文学出版社,1990.

[13]刘永济.释刘勰的三准论[J].文学研究,1957,(2).

[14]刘永济.文心雕龙校释[M].上海:上海古籍出版社,1962.

[15]李建中,李锋.刘永济与珞珈龙学[J].中国文化研究,2011(冬之卷):1-7.

Liu Yongji’s Historical Contribution to the Modern Study of Wenxin Diaolong

LIU Yechao

(School of Literature and Journalism, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

Liu Yongji (1887-1966), styled himself Hongdu, was born in Xinning Hunan. As a professor of Chinese literature at Wuhan University and a famous expert in Chinese Classics, he is the first one who has ever fully interpreted and deeply explored the systematic theory ofWenxinDiaolongas a whole. His historical contribution to the modern study ofWenxinDiaolongis concentratedly manifested in the nine aspects presented in this paper. Due to his historical pioneering work, Liu Yongji fully deserves the fame as the fourth model for the modernization ofWenxinDiaolongsubsequently yet simultaneously with Lu Xun, Huang Kan and Fan Wenlan.

Liu Yongji; pioneering work of the modern study ofWenxinDiaolong; historical contribution; model

2016-12-28

湖南省社会科学成果评审委员会课题“佛教文化中的正性质素及其对中华文学的历史影响系统研究”(XSPRBZZ024)

刘业超(1936—),男,湖南新化人,湘潭大学文学与新闻学院教授,中国文心雕龙学会会员。

I109.9

A

1672—1012(2017)01—0062—9

- 邵阳学院学报(社会科学版)的其它文章

- 邵阳农谚的修辞特色及其地域文化

- 北魏中书学的学校类型

——兼谈鲜卑统治者对儒学教育功能的认识