浅析唐代敦煌壁画中的女性红妆艺术

芮樱

摘要:本文探讨了古代女性红妆的起源、发展、材料等,列举了唐代敦煌壁画中女性红妆的分类,并分析了唐代红妆盛行的原因和时代背景。红妆作为女子特有的妆饰环节,是和时代的政治制度、经济发展、思想观念、社会风气、多元文化相关联的。唐代敦煌壁画中女性形象的面部红妆其实是中原风格、敦煌本土元素、西域和外来风格的融合和嫁接,它从侧面体现了唐代敦煌女性的生活和社会地位的变化。

关键词:唐代 敦煌壁画 女性红妆

中图分类号:J323 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2017)01-0173-04

关于本文的撰写,笔者赴敦煌莫高窟进行了田野调查,同时阅览了《中国石窟敦煌莫高窟》《中国敦煌壁画全集》《敦煌石窟全集》《敦煌石窟艺术》《海外藏中国历代名画》等大型系列丛书,其中的大量图片是撰写本文的重要资料。另外,季羡林先生、段文杰先生、史苇湘先生、卢秀文先生等的专著、文章为本文的研究提供了强大的学术背景支撑。现对唐代敦煌壁画中的女性红妆艺术进行探讨,不妥之处,请方家指正。

一、古代女性红妆的源流

“涂脂抹粉”是女性最常见的化妆方式。其中的“脂”与“粉”是两种不同的化妆工具,其制作材料、化妆手法及艺术效果不尽相同。

有关“粉”的来源,说法众多。《太平御览》引《墨子》有“禹造粉”之说;晋人张华所撰《博物志》谓:“纣烧鈆(铅)锡作粉”;唐人宇文氏《妆台记》称“周文王于髻上加珠翠翘花,傅之铅粉”;五代后唐马缟《中华古今注》载:“自三代以铅为粉。秦穆公女弄玉,有容德,感仙人箫史,为烧水银作粉与涂,亦名飞云丹”;元代伊世珍撰集的《嫏环记》引《采蘭杂志》:“黄帝炼成金丹,炼余之药,汞红于赤霞,铅白于素雪。宫人……以铅傅(敷)面则面白。洗之不复落矣”。[1]按照古代习俗,通常后人会将一件事物的发明推到远古或者有声望的人物身上。以上说法均未见正史记载,虽不可全信,但大抵可以推想:早在先秦时期,我国妇女已使用“粉”来修饰面容。古代妇女使用的白粉分为两类:一种是用米研碎而成。许慎《说文解字》载:“粉,傅(敷)面者也,从米分声”,北魏贾思勰《齐民要术》中花了大量篇幅详细地记载了关于米粉的制作方法,其制作工艺十分繁复讲究;另一种粉妆为铅粉,由铅、锡等金属材料烧化碾碎而成。铅粉有两种形态,固体者被制作成瓦当或银锭状;糊状者又称“胡粉”[2]。有学者认为铅粉流行于秦汉,笔者认为这一说法有其可信度:秦始皇为求长生不老,四处求炼仙丹,道家炼丹术盛行,又因汉代冶炼技术的提高,使得铅粉的制作与流行成为可能。因铅粉能让女子的容貌增辉生色,故又称铅华。汉魏之际,“铅华”[3]一词在文学作品中频繁出现,这正是铅粉社会存在的反映。关于米粉和铅粉出现的先后顺序:应先有米粉,再有铅粉。在汉代以前的文学作品中,只出现过“粉”,未提到过“铅粉”。因此,大约在春秋战国之际,汉代之前,古代女子用米粉敷面,秦汉之时,铅粉作为化妆品逐渐流行使用。

敷粉只是古代女子化妆的第一步。除米粉、铅粉外,古时女子还使用红粉,此三者均属粉类化妆品。红粉大概是用茜草类的植物浸染后的红色米粉,是古代妇女施朱的重要化妆工具,因其比米粉、铅粉更加亮丽,妆饰性效果强,更能突出女性的柔美特点而被广泛使用。红粉色泽淡雅,常用作打底,由于粉质化妆品黏合性较低,当人流汗或者流泪时,红粉易脱妆。因此,红粉敷面后一般会再用胭脂涂抹在面颊处。《说文解字》释“胭脂”又称“燕脂”“燕支”,其历史非常悠久,但其起源,古书记载不一,有待进一步考证。《中华古今注》载:“燕脂盖起自纣,蓝花汁凝作燕脂”;宋高承《事物纪原》曰:“秦始皇宫中,悉红妆翠眉,此妆之始也”。从考古资料看,湖南长沙马王堆1号汉墓已出土有胭脂等化妆品。从中可大致推测:秦汉之际,妇女已使用胭脂修饰面颊。古时制作胭脂的主要材料为红蓝花[4],有关其制作方法在《博物志》《齐民要术》中均有详细记载。最原始的制粉方法是:在缽中盛入米汁,沉淀后制成细腻洁白的“粉英”,再将粉末放在阳光下暴晒,暴晒后的粉末即可用以敷面。红蓝花的花瓣含有红色和黄色两种色素,花开时被整朵摘下,放入石缽里反复捣槌,除去黄汁后,即是鲜艳的红色染料。女性使用的胭脂有两种形式:一是用丝绵卷成圆条蘸红蓝花汁制成,晋崔豹《古今注》卷三载:“燕支……又为妇人妆色,以绵染之,圆径三寸许,号绵燕支” ;二是用金箔片浸染红蓝花汁而成,是一种便于携带的花片,《古今注》卷三:“燕支……又小薄为花片,名金花燕支,特宜妆色”。两种燕支经阴干处理后,涂抹时仅需蘸少量清水即可敷面或注唇。约在南北朝时期,人们往燕支粉里加入牛髓、狨胰等[5],使胭脂有别于红粉,“脂”字有了真正的意义,黏性较强,不宜脱妆,成为油脂类化妆品,涂抹在脸上还可防止皲裂。

敦煌壁画中的红色颜料,基本都是无机矿物质颜料。除胭脂(植物性有机红色颜料)外,……莫高窟壁画中红色矿物颜料还包括朱砂、土红、铅丹等[6]。唐代女性红妆也有将朱砂作为化妆品的。朱砂的主要成分是硫化汞,同时含有微量的氧化铁和黏土等一些杂质,可碾磨成粉末状,作红妆使用。

二、唐代敦煌壁画中女性红妆的分类

上文提到:湖南长沙马王堆1号汉墓已出土有胭脂等化妆品,大致推测:秦汉时期女性即用红粉、胭脂涂抹于脸颊处,可惜笔者未找到秦汉女性施朱的相关图片资料。十六国时期,甘肃省酒泉市丁家闸5号墓南顶《羽人图》中的女性形象(图1),其面部绘有小面积的圆形红粉脂;另外甘肃永靖炳灵寺壁画中的女性面妆也有此特征,这在一定程度上反映了当时女性红妆的特点。而同时期敦煌壁画中的女性红妆有类似特征:一般涂在面颊两侧的中间,且涂抹面积较小。

从敦煌壁画中的图像资料看,女性红妆主要体现在菩萨、飞天、乐舞伎、世俗妇人几个分支上。菩萨、飞天、乐舞伎属于佛国世界,可划分为一类;世俗妇人主要包括女供养人、侍从婢女、劳动妇女等。早期敦煌壁画中的菩萨、飞天、乐舞伎等佛国世界的女性,有较多想象夸张的成分,至唐代,佛国人物形象趋于写实,菩萨具有很强的世俗性和女性化特点。宋释道诚《释氏要览》曰:“造像梵相,宋齐间皆唇厚鼻隆目长颐丰,挺然丈夫之相,自唐来笔工皆端严柔弱似妓女之貌,故今人夸宫娃如菩萨也”。韩幹在宝应寺所画释梵天女,“悉齐公妓小小等写真也”。可见,唐代菩萨普遍采用世俗妇女为蓝本[7],其红妆艺术与世俗女性有很大的相似之处。

唐代敦煌壁画中的女性粉脂妆基本沿袭了前代传统,但红妆有一些不同之处,“翠眉红妆”是此时最为流行的面妆,具有强烈的时代特征。唐诗中有不少描绘红妆的:李白《浣纱石上云》:“玉面耶溪女,青蛾红粉妆”;罗虬《比红儿诗》:“一抹浓红傍脸斜,妆成不语独攀花”;岑参《敦煌太守后庭歌》:“美人红妆色正鲜,侧垂高髻插金钿”。唐代这样一个崇尚富丽堂皇的朝代,妇女不分贵贱,均爱红妆。根据脂粉涂抹方式的不同,红妆的效果也不尽相同。酒晕妆是红妆中最为浓烈的一种,其涂抹方法是:先涂一层白粉,然后在脸颊处涂上厚厚的一层胭脂,红光满面,似喝醉酒一般,如藏经洞绢画《观无量寿经变相图》下部的韦提希夫人“十六观”中的人物形象(图2),其脸颊处红妆浓艳且面积较大,如酒晕染;桃花妆的胭脂红色稍浅于酒晕妆,因色浅娇艳如桃花故名,以上两种妆容大多为年轻女性所饰;比桃花妆更加柔和的是飞霞妆,这种面妆是先施红粉,再以白粉轻轻罩之,有一种白里透红的含蓄美,多见于少妇涂抹,如藏经洞绢画《引路菩萨图》中的贵妇(图3),体态丰满,蛾眉樱唇,红妆淡雅,显得自然庄重。以上三种红妆在唐宇文氏《妆台记》中有明确记载:“美人妆面,既傅粉,复以胭脂调匀掌中,施之两颊,浓者为洒晕妆,浅者为桃花妆。薄薄施朱,以粉罩之,为飞霞妆”。这三种红妆最主要的区分是:脂粉涂抹的厚薄程度、胭脂和铅粉的涂抹顺序以及是否调和等。当然这种区分需要建立在一定的比较之上,因为化妆艺术本身就具有一定的主观性,再加上敦煌壁画年代久远以及绘制壁画的画工创作的随意性,这都给女性红妆的具体划分带来一定难度。

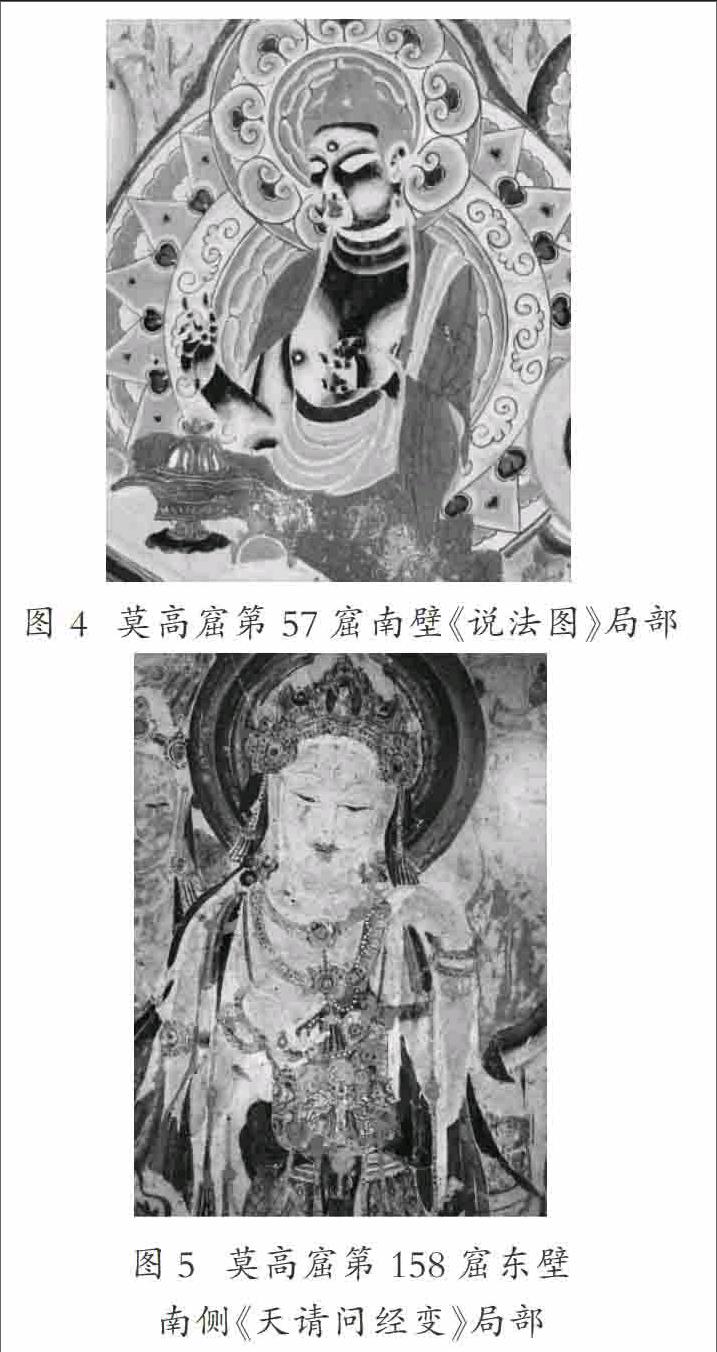

段文杰先生认为:初唐、盛唐时期的敦煌女性红妆分两种。一是用朱红晕染面额和上眼睑,如莫高窟美人窟第57窟南壁《说法图》中的菩萨形像(图4),菩萨描绘精细,以浅朱色晕染面颊和上眼睑,两侧面颊的红妆靠近眼睛下部,绘成蛋形,且中间颜色较重,四周稍淡,显得娇嫩自然。又如莫高窟第220窟南、北两壁中的菩萨和乐舞伎,第217窟西壁龛顶《说法图》中的十方佛,第148窟北壁龛顶的菩萨等等。此类红妆所晕染的部位皆为脸部高处,这与敦煌画师采用的人物晕染凹凸法基本一致,可见唐代女性红妆不仅要使妆容富丽庄重,也要突出面部的立體感。段文杰先生指出的另一种红妆是杨贵妃式的“黑眉白妆”,杜牧《早春赠军事薛制官》载:“晴梅朱粉艳”[8]。看来敦煌女性的面妆艺术基本沿袭传统“红粉”的道路发展。当然,壁画中有一些人物形象的红妆存在变色现象,这是朱丹颜料氧化所致[9],如莫高窟第158窟东壁南侧《天请问经变》中的菩萨(图5),其面部红妆已完全变黑。唐代敦煌壁画中女性身份地位的不同,红妆精细程度也会有所差别。佛国世界的菩萨、飞天、乐舞伎,其面部红妆涂抹较为精细,涂染面积大小适宜,靠近眼睛下部的红色较浓烈,至嘴角处逐渐变淡,整体妆容端庄温婉,体现了佛国世界的庄严。世俗妇人中的女供养人多为上层社会的贵妇人,其红妆华贵圆润,涂染面积较大较宽;侍从婢女及劳动妇女的红妆则随意性很强,红色涂染也不够均匀,比较粗糙。

三、唐代女性红妆盛行的原因和时代背景

唐代享国二百八十九年,是我国历史上最为辉煌灿烂的时代之一,政治开明、经济发达、军事强大、文化繁荣。统治阶级为巩固自己的绝对权威,加强自己的统治地位,一反北周武帝废佛灭法的举措,极力推崇佛教,大兴佛寺。仅敦煌莫高窟,唐代就开凿了两百多个洞窟,是佛教艺术最璀璨的时代。唐代不仅佛教盛行,还提倡女性出家修行[10]。盛唐莫高窟第445窟北壁《弥勒下生经变图》中就有女子剃度出家的场景。所以,在敦煌壁画中除了菩萨、飞天、乐舞伎等佛国世界的女性形象,还出现了大量世俗女性活动。而敦煌,东邻中原、西接新疆,是“丝绸之路”上的咽喉要道,地理位置十分优越。这特殊的历史、社会、地理条件与背景,无疑为敦煌地区融汇东西方妆饰艺术文化提供了无限可能。在民族文化史上,敦煌壁画堪称是一个内容丰富、规模宏大、形式多样的艺术宝库,壁画中女性形象的面部红妆其实是中原风格、敦煌本土元素、西域和外来风格的融合和嫁接[11]。

唐代国力的强盛和崇尚富丽的社会风气,促进了女性面妆艺术的发展,艳丽的红妆即是当时最为流行的面妆。女性在红妆上做了很多大胆的尝试,尤其是浓艳的红妆涂抹在整个脸颊,甚至包括上眼睑和耳窝。惟有国家强盛,才能展现出如此自信自重的气度。唐代统治者对各种外来文化采取开放和容纳的态度,择其精华而吸收,对妆饰文化更是如此,统治阶级的重视,引进大量进口化妆品,如制作胭脂的重要原料红蓝花等,这为红妆艺术的盛行提供了物质基础。正因为唐代政治上的开明和思维上的活跃已深入影响到社会的各个层面,连女性的红妆也有了一定的变化,并且还出现了新的式样。艺术之间的影响是相互的,敦煌女性涂红妆大多有中原传统妆饰的特点。魏晋南北朝时期,中西文化交流就很频繁,具有融合型文化特点,原先的闭塞状态被打破。发展到唐代,开放的状态更加突出,在敦煌无论政治、经济、文化、风俗、妆饰都不是单一存在的,而是以汉文化为主体,其他各少数民族和外来文化兼容并蓄的多元化形态。

对于外来文化,敦煌由于自身固有的本土文化,使其具有很强的民族自信心和文化甄别能力,能够有选择的取舍,保持自身独有的文化面貌。敦煌本土文化的形成离不开中原文化。西晋灭亡后,中原地区战乱不断、民不聊生,而敦煌由于地处西北边塞,远离战火,始终处在一个相对稳定的社会环境中。因此,中原的大量学者和文人为远离战火,纷纷涌入敦煌、酒泉。从敦煌、吐鲁番出土的壁画和儒家经典可知:传统汉文化和儒家思想已被敦煌人民接受,至唐代,汉学儒家思想更是深入敦煌人心。佛教艺术作为外来的文化,进入敦煌地区肯定要适应和迎合当地的风土人情,否则敦煌佛教壁画不可能如此的繁荣发展。例如在西域地区非常流行的印度式“丰乳细腰丰臀”的裸体菩萨和乐舞伎,一进入敦煌地区就消失得无影无踪,取而代之的是“非男非女”的人物形象,这完全适应了汉文化和儒家思想,同时这也是外来宗教艺术中国化的一个体现。另外,大唐繁荣开放,乐舞妓女的思想精神相对比较解放,传统良家妇女受礼教的约束反而不能流露出真正的妆饰风采。反映到敦煌壁画中:主尊菩萨的红妆相对而言均比较淡雅,体现了佛国世界佛菩萨的庄严肃穆;而乐舞伎、世俗妇人的红妆则比较浓艳,显得活泼生动。

唐代敦煌壁画中女性的红妆艺术与中原、西域的妆饰艺术既相互联系又各具特色。同时它还受社会制度、生产方式、伦理道德、人文风情和审美观念等多方面的影响,这一切,使得女性红妆艺术丰富多彩而又独具魅力,同时红妆艺术也从侧面体现了唐代敦煌女性的生活和社会地位的变化。

注释:

[1]李芽:《脂粉春秋:中国历代妆饰》,北京:中国纺织出版社,2015年版,第43页。

[2][汉]刘熙《释名·释首饰》:“胡粉。胡,糊也,脂和之如糊,以涂面也”,有学者认为:胡粉为胡人之粉,可见这种说法是不对的。

[3]“铅华”一词出现在文学作品中,借指女子的美好容貌。

[4]河西特产之一,从匈奴传人我国,可作颜料、染料、中药等,是当时昂贵的化妆品原料。宋《嘉祐本草》载:“红蓝色味辛温,无毒。堪作胭脂,生梁汉及西域,一名黄蓝”。

[5]卢秀文:《敦煌壁画中的妇女红粉妆——妆饰文化研究之三》,《敦煌研究》,2005年第6期,第3页。

[6]李最雄,樊再轩,盛芬玲:《铅丹朱砂和土红变色研究的新进展》,《敦煌研究》,1992年第1期,第89页。

[7]敦煌文物研究所编:《中国石窟敦煌莫高窟三》,北京:文物出版社,1987年版,第172页。

[8]段文杰:《段文杰敦煌石窟艺术论文集》,兰州:甘肃人民出版社,1994年版。

[9]吴荣鉴:《敦煌壁画色彩应用与变色原因》,《敦煌研究》,2003年第5期,第45页。

[10]卢秀文:《中国古代妇女眉妆与敦煌妇女眉妆——妆饰文化研究之一》,《敦煌研究》,2000年第3期,第92-93页。

[11]阮立:《唐敦煌壁画女性形象研究》,博士学位论文,上海大学,2011年,第10-14页。