脑电双频指数在肝切除患者复苏中的应用研究

王乐毅 钟泰迪

●检测诊断

脑电双频指数在肝切除患者复苏中的应用研究

王乐毅 钟泰迪

目的 探讨脑电双频指数(BIS)在开腹肝切除患者复苏中的应用价值,观察患者复苏情况并研究BIS预测患者复苏期各指标的可行性。方法 对40例择期行开腹肝切除患者采用全麻复合硬膜外麻醉,术中七氟醚吸入复合硬膜外0.25%罗哌卡因8~10ml/h持续输注,维持BIS值在40~60。分别记录呼之睁眼、意识恢复、拔管以及定向力恢复时的时间及BIS值、MAP、SpO2。 结果 全吸入复合硬膜外麻醉行开腹肝切除患者呼之睁眼、意识恢复、拔管以及定向力恢复的时间分别为(11.13±3.81)、(16.87± 6.32)、(19.53±7.3)、(26.87±7.47)min。BIS预测肝切除患者呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的概率分别为0.871、0.873、0.871、0.876。4者的预测概率和BIS的logistic回归方程分别为:PK=-19.49+0.25logX,PK=-20.08+0.25logX,PK=-16.93+0.20logX,PK=-51.49+0.58logX。由方程计算5%、50%、95%开腹肝切除患者呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的BIS值分别为71.10、73.50、75.17、86.41,77.65、80.06、83.26、89.26,84.21、86.82、91.36、92.11。结论BIS能够加快肝切除患者术后复苏并能预测患者麻醉复苏期呼之睁眼,意识恢复,拔管和定向力恢复的情况。对肝切除患者麻醉复苏期的管理具有重要的指导意义。

脑电双频指数 肝切除 麻醉复苏期

麻醉苏醒期是麻醉后生理功能全面恢复期。开腹肝切除患者手术创伤大,多合并肝功能不全,术中多次肝血流阻断,麻醉药代谢障碍等使术后苏醒时间延缓甚至苏醒困难。此类患者如何早期、安全进行复苏拔管对于麻醉医生来说仍然是一大挑战。脑电双频指数(BIS)是一种新型的脑电监测方法,能较好的监测大脑皮层功能状态及其变化,对预测体动、术中知晓以及意识消失均有一定的灵敏度。目前研究均通过术中BIS监测减少麻醉药的用量而加快患者复苏[1]。笔者将BIS应用于术中及术后恢复室,观察肝切除手术患者麻醉苏醒期间各个指标恢复时间,并探讨BIS预测肝切除患者麻醉复苏指标的可行性,为临床提供参考。

1 资料和方法

1.1 一般资料 收集2015年5月1日至2016年5月1日我院择期行开腹肝切除手术患者40例。排除有严重心肺疾病、糖尿病、中枢神经系统疾病、精神病、耳聋患者,以及术后因生命体征不稳定送ICU的患者。其中1例因术中大出血送ICU治疗排除,共纳入39例,男24例,女 15例),年龄(55.25±6.00)岁;体重(60.60± 13.41)kg;ASAⅠ~Ⅱ级,Child-pughA-B级;术前平均动脉压(92.05±10.53)mmHg,基础BIS值97.2±1.05。术前高血压患者19例,糖尿病患者7例,慢性支气管炎患者1例。本研究经本院医学伦理委员会批准,并经患者知情同意。

1.2 方法 所有患者术前均禁食8h,禁饮4h,术前均未用药。患者入手术室后常规开放外周静脉输注复方氯化钠注射液10ml/(kg·h)。Datex-Ohmeda监护仪监测心电图(ECG)、心率(HR)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、有创血压(MAP)。采用脑电活动监测仪(A2000,Apect Medical Systerms,USA)连续BIS监测。经酒精脱脂后将BIS换能器3个电极分别安放于同侧的前额正中、眉弓上和颞部,将每个贴片轻轻按压5s,使其产生良好稳定的信号质量后行连续监测。T8~9间隙行硬膜外穿刺,向头置管3cm,注入2%利多卡因3~5ml,间隔5~10min后,追加0.375%罗哌卡因8~10ml,待硬膜外阻滞平面确定后开始全麻诱导。全麻诱导采用异丙酚2mg/kg,芬太尼3μg/kg,罗库溴铵0.6mg/kg静脉注射。气管插管后行机械通气,潮气量8~10ml/kg,术中维持呼末二氧化碳分压(PETCO2)在4~4.7kPa。切皮前追加芬太尼2μg/kg,术中硬膜外0.25%罗哌卡因8~12ml/h的速度持续输注复合七氟醚吸入维持BIS值在40~60,并据此调整维持量。术中根据肌松监测(EMG)追加罗库溴铵,若术中麻醉深度不够,酌情给予芬太尼0.5~1μg/kg。麻醉中出现MAP较基础值降低>20%或HR<55次/min,则分别静脉注入麻黄碱5mg/次或阿托品0.5mg/次。手术时间平均3h,腹膜关闭停止硬膜外用药和七氟醚。术后经硬膜外导管接镇痛泵(8ml/h,0.125%罗哌卡因+1μg/ml舒芬太尼)予术后镇痛。

1.3 监测指标 记录患者手术结束时间,呼吸恢复时间,送术后恢复室(Postanesthesia care unit,PACU)时间。送PACU后继续心电、BIS监测,评估1次/min,及时记录患者呼之睁眼(对患者做一般的呼唤即能睁眼),意识恢复(有知觉,对语言指令反应良好),拔管(BIS肌松监测条信号恢复,潮气量≥400ml/次,呼吸次数≥12次/ min),患者对言语指令有反应(OAA/S=3、SpO2≥95%)和定向力恢复(能准确的说出时间、地点、人物以及对自己本身状态)时间以及当时相对应的BIS值。

1.4 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计量资料以表示。用PK-MACRO方法计算双频指数预测呼之睁眼,意识恢复,拔管和定向力恢复的概率值(PK)。PK=1-[1-Somers]/2,用SPSS20.0统计学软件得出Somers的结果,其值为-1到1,而PK为0到1,如果PK>0.5,用logistic回归方法分析PK与BIS的关系,建立回归方程,用方程计算个时点的BIS值(5%、50%和95%患者呼之能睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复时的BIS值)。

2 结果

2.1 患者PACU观察指标恢复时间 患者入PACU后呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的时间分别为(11.13±3.81)、(16.87±6.32)、(19.53±7.30)、(26.87± 7.47)min。

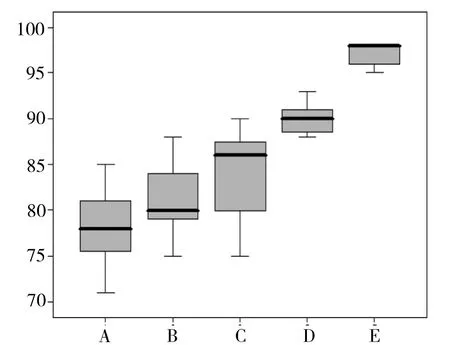

2.2 麻醉恢复期各复苏指标对应的BIS测量值 比较25%、50%、75%位数麻醉恢复期呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复时的BIS值以及基础BIS值,详见表1,并可见在术后恢复室随着患者意识水平的好转,各个复苏指标所对应的BIS值也呈升高趋势,详见图1。

表1 25%、50%、75%位数麻醉恢复期各复苏指标对应BIS值

图1 麻醉恢复期各个复苏指标对应的BIS值(A:呼之睁眼BIS;B:意识恢复BIS;C:拔管BIS;D:定向力恢复BIS;E:入恢复室基础BIS;箱体上、下边缘分别为75%和25%位数,箱内水平线为M,箱外上、下水平线分别表示最大值和最小值。)

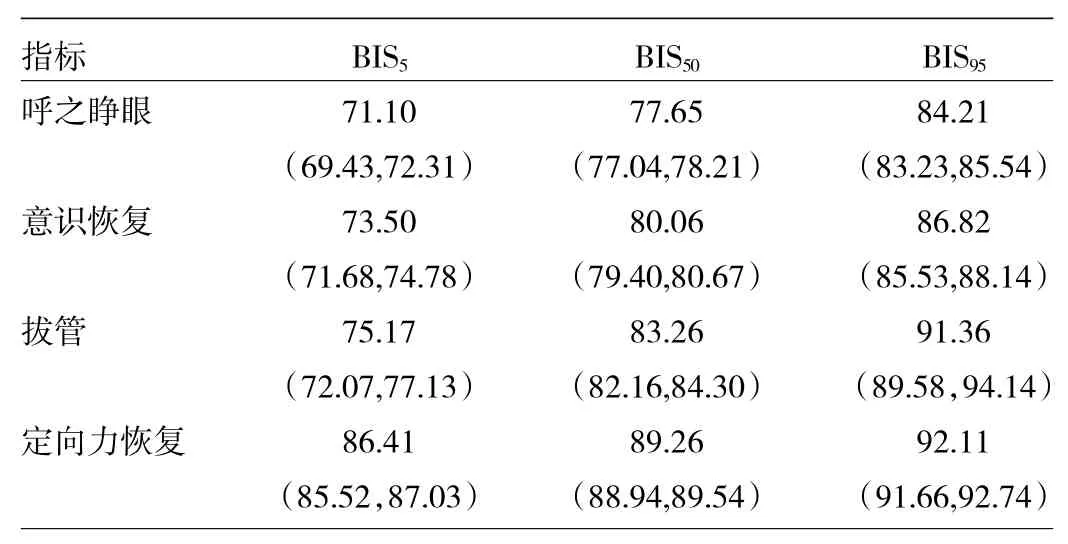

2.3 BIS预测术后观察指标值 BIS预测肝切除患者麻醉恢复期呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复4个指标的PK值分别为0.871、0.873、0.871、0.876。预测概率与BIS的logistic回归方程分别为PK=-19.49+ 0.25logX,PK=-20.08+0.25logX,PK=-16.93+0.20logX,PK=-51.49+0.58logX。由方程计算5%、50%、95%患者呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的BIS值,详见表2。

表2 5%、50%、95%患者呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复时的BIS值和95%可信区间

3 讨论

肝切除术是治疗肝脏良恶性疾病的一种重要方法,肝切除手术时间长,创伤严重,出血量多,术中多次肝血流阻断,且患者多伴有肝功能不全,麻醉药物代谢缓慢,往往造成患者苏醒延迟。目前随着麻醉药物、监测技术的不断发展,对麻醉复苏的要求也进一步提高。如何使此类患者术后管理的完善和安全是麻醉医生一直努力的目标。

BIS是一个多变量的综合指标,它将脑电图通过双频谱分析去掉手术刺激反应价值小或者无价值的参数,选择预见性较好的一些参数,并将信号转换成简单的指数形式[2]。BIS综合了脑电图(EEG)中频率、功率、位相和谐波等特性,包含了更多的原始EEG信息,能迅速反应大脑皮层功能状况及麻醉药的效应,被认为是评估意识状态,包括镇静深度的较为敏感、准确的客观指标[3]。

自1971年以来,BIS主要应用在术中麻醉状态的监测,近年来其研究领域逐渐拓展到儿童[4]或成人镇静[5],ICU[6-7]以及术后拔管的指导[8]。诸多的研究证实麻醉深度监测可以减少术中知晓发生率和麻醉药用量,BIS监测下个体化的麻醉用药可以明显加快患者术后复苏[9],但在麻醉恢复室的使用鲜有报道。肝脏切除术后恢复过程受到诸多因素影响,如肝功能不全,手术创伤大,操作时间长,出血多,麻醉药和肌松药残留等。如果在麻醉复苏期能有一个明确的指标来进行指导,有助于尽早拔管,避免机械通气时间过长带来的诸多并发症,加快术后恢复室的周转,减少患者费用,增加患者满意度。本研究选择开腹肝切除的患者,通过预测概率从而探讨了BIS用于麻醉恢复期预测此类患者复苏的可行性和准确性,结果发现BIS预测呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的概率分别为 0.871、0.873、0.871、0.876,均大于0.5。本研究采用的BIS-2000版,它较早期的监测系统抗干扰的能力更强,肌电活动对其的影响较小;本研究选取有经验的工作人员监测BIS和复苏指标,既减少了试验偏差又降低了人为因素对复苏指标评定的影响,使研究结果更可信;同时严密关注信号质量条(其在50%以上时的BIS值为有效值)和肌电信号[10]使的所测BIS值尽可能的排除干扰。

本研究采取硬膜外复合吸入麻醉,前者可以选择性的阻滞手术区域痛觉神经的传入和相应节段的交感神经,减少麻醉药用量,改善术后镇痛。吸入性麻醉药术中维持麻醉深度,避免静脉麻醉药因肝脏代谢障碍而延缓清醒,同时吸入性麻醉药对肝脏缺血再灌注具有保护作用。术中连续BIS监测,维持BIS值在40~60,既避免了麻醉药物用量过度,又防止术中知晓的发生[11],使得麻醉过程相对平稳安全。

患者术后呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复时间分别为(11.13±3.81)、(16.87±6.32)、(19.53±7.3)、(26.87±7.47)min。与同类全麻手术相比较复苏时间要明显缩短,因为复合了硬膜外麻醉,阻断了脊髓的传入神经,降低意识状态,从而提高麻醉药物的敏感性,同时在BIS的监测下,大大减少了麻醉药物的用量。Jasminka等[12]曾经报道BIS监测下上腹部手术的平均拔管时间为17.5min。和相对其他上腹部手术相比,复苏时间并没有优势,主要是因为我们选择肝脏手术患者,手术时间长,术中失血相对多,对患者的病理生理影响较大。但肝脏手术患者是我们麻醉后复苏管理的重点和难点,因此也是本研究选择这些手术的原因。

本研究为自身对照研究,未设立不使用BIS对照组,因为目前已经有诸多的研究证实BIS监测下可以明显减少麻醉药物的用量,加快患者复苏[13]。当然本研究也有一定的局限性,只局限在ASAⅠ~Ⅱ级,ChildpughA-B级的肝切除患者,并不适用于评分情况更差的肝手术患者或者其他全麻患者。

统计学上笔者参考了Drummond等[14]提出PK值来评价我们的监测指标。他认为对镇静深度分级观察得到的麻醉深度定序变量与麻醉深度监测指标之间可能不是很好的线形关系,用Spearman等级相关存在一定缺陷,而PK是指一种镇静深度监测指标能正确反映患者镇静深度的概率,它是一种非参数统计方法,不受数据分布类型和样本大小的影响,适用于二分类和多分类的数据,而一个较好的麻醉深度指标除能够准确区分麻醉中镇静深度变化的不同阶段外,监测值应能涵盖不同的阶段没有重叠,PK就能够较好的反应一个监测指标是否符合上述标准,PK=0.5表示仅为对患者镇静深度的随机性猜测,PK=1表示表示这一指标能100%正确预测麻醉或镇静深度。本研究中BIS在预测复苏指标时均表现为一个较高的PK值(PK>0.85),提示BIS能够指导我们判断患者麻醉后的复苏程度。从而通过4者的预测概率建立和BIS的logistic回归方程,由方程计算5%、50%、95%患者呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的BIS值,对临床提供参考价值。

BIS能加快肝切除患者复苏,并能预测肝切除患者麻醉复苏期呼之睁眼、意识恢复、拔管和定向力恢复的情况。对诸如肝切除的重大手术麻醉复苏管理乃至ICU的复苏拔管都具有重要的指导意义。

[1]黄达,王东信.脑电双频指数监测临床应用的新进展[J].国际麻醉学与复苏杂志,2014,35(9):825-829.doi:10.3760/cma.j.issn.1673-4378.2014.09.013.

[2] LeBlanc J M,Dasta J F,Pruchnicki M C.Bispectral index values, sedation-agitation scores,and plasma lorazepam concentrations in critically ill surgical patients[J].American journal of critical care, 2012,21(2):99-106.

[3] Toft P,Barlev N.Bispectral index for improving anesthetic delivery and postoperative recovery[J].UgeskrLaeger,2008,170(39): 33050-33053.

[4]陈婷婷,喻文亮.脑电双频指数在危重症患儿镇静中的应用[J].中华实用儿科临床杂志,2015,30(18):1437-1440.doi:10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2015.18.021.

[5]张许霞,张重阳,李卫,等.BIS监测下右美托咪定用于ERCP诊疗术中麻醉效果的观察[J].河北医药,2014,36(15):2281-2283,2284.doi: 10.3969/j.issn.1002-7386.2014.15.015.

[6]牟林,乔鲁军,田勇刚,等.右美托咪啶和脑电双频指数用于重症监护病房机械通气老年患者的镇静作用[J].中国老年学杂志,2016,36(2): 390-392.doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.02.064.

[7]刘汉,刘颖,徐英,等.脑电双频指数对心肺复苏术后患者预后的评估[J].中华急诊医学杂志,2012,21(1):24-27.doi:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2012.01.006.

[8]高光洁,乔娇,宋丹丹,等.儿童全凭静脉麻醉在脑电双频指数指导下气管拔管的临床观察[J].中国医科大学学报,2015,44(7):614-617.doi:10.3969/j.issn.0258-4646.2015.07.010.

[9] Sahni N,Anand L K,Gombar K,et al.Effect of intraoperative depth of anesthesia on postoperative pain and analgesic requirement:A randomized prospective observer blinded study[J].J Anesthesia ClinPharmacol,2011,27(32):500-505.

[10] Bradley A,Preetika Rao,George A.Postoperative recovery with bispectral index versus anesthetic concentration-guided protocols[J].Anesthesiology,2013,118(12):1113-1122.

[11] Renna M,Wigmore T,Mofeez A,et al.Biassing effect of the electromyogram on BIS:a controlled study during highdose fentanyl induction[J].Clin Monit,2002,17(3):377-381.

[12]JasminkaPersec,Zoran Persec,Mario Kopljar.Effect of bispectral index monitoring on extubation time and analgesic consumption in abdominal surgery:a randomized clinical trial[J].Swiss Med wkly,2012,142142:w13689.doi:10.4414/smw.2012.13689.

[13] Sahni N,Anand L K,Gombar K,et al.Effect of intraoperative depth of anesthesia on postoperative pain and analgesic requirement:A randomized prospective observer blinded study [J].J Anesthesia Clin Pharmacol,2011,27(15):500-505.

[14] Drummond J C.Monitoring depth of anesthesia:with emphasis on the application of the bispectral index and the middle latency auditory evoked response to the prevention of recall[J].Anesthesiology,2000,93(12):876-882.

2016-12-16)

(本文编辑:严玮雯)

10.12056/j.issn.1006-2785.2017.39.5.2016-2118

310018 杭州,浙江大学医学院附属邵逸夫医院下沙院区麻醉科

钟泰迪,E-mail:fayfaymoon@163.com