以实践为核心的美国新一轮科学教育改革及启示

来鑫

摘 要:提高全民科学素养是提升国家核心竞争力的关键,美国于2011年和2013年相继出台《K-12科学教育框架:实践、跨学科概念、核心概念》及《新一代科学教育标准》两部科学教育改革方案,“科学实践”代替“科学探究”成为美国科学教育改革的核心理念。文章对此次美国以实践为核心的科学教育改革的背景及美国科学教育本质的变革历程进行阐述,对改革中培养学生科学实践能力的总目标和三维科学实践活动教育内容进行深入分析与解读,进而得出对我国科学教育的启示:厘清科学实践的内涵,避免科學探究模式化;重视科学探究活动中学生的理论性探究;重视科学探究活动中学生的社会交互及科学学术语言。

关键词:美国;科学教育;科学实践;三维科学实践活动

培养科技创新型人才,提高全民科学素养是每个国家提升核心竞争力的关键,同样,科学教育作为加强学生对科学概念的理解及发展学生思维、实践、创新能力的关键课程,其改革成为各国提升基础教育质量所面临的热点议题之一。为促进学生科学素养的全面提高,美国政府投入了大量的资金和精力并组织科学及教育专家对科学教育进行长时间的研究。随着对科学教育研究的深入以及对科学教育在实践中出现的一系列问题的反思,美国国家研究理事会(NRC)于2011年发布了《K-12 科学教育框架:实践、跨学科概念、核心概念》(下文简称《框架》),提出“科学实践”的概念,并确立该概念在科学教育中的首要地位。2013年4月,NRC依据《框架》发布了《新一代科学教育标准》(下文简称《标准(2013)》),将“科学实践”作为首要关键词列入该标准,取代了之前的“科学探究”。从此,美国的科学教育进入了新阶段。

一、改革背景与历程

(一)新一轮科学教育改革的现实背景

综合时代改变所带来的影响及科学教育理念与实践的发展历程来看,美国新一轮的科学教育改革由多种因素促成。

首先,推动此次改革的外部因素主要有三个:其一,美国就业形势严峻,大量的工作需要高质量的科技人才,在国际考试中美国学生的成绩远没有达到人们对于美国科技强国的预期;其二,美国人进行了细致的国际间课程标准的比较研究,从中找出国际化科学教育的标准走向;其三,美国许多州兴起了统一标准运动。

其次,透过1996年《国家科学教育标准》(下文简称《标准(1996)》)实施20年来的成效分析,美国科学教育中的一些弊端影响着美国科学教育的质量。一方面,《标准(1996)》中列出大量详细却缺乏联系的碎片化的科学知识,从而导致学生对科学知识理解难以深入;另一方面,对科学探究步骤的僵化认识,使得科学教育中的探究活动沦为学生对几个固定“探究步骤”忠实地执行,而学生在“动手”的同时却缺少相应的科学概念解释、推理、理解等理性思维过程,“动手”与“动脑”产生了分离。为此,美国科学教育研究者迫切期望改变科学探究僵化的现状。

(二)科学教育本质的变革历程

科学教育的内涵随着科学技术及人们对科技理解的深入不断发生着变化,20世纪初,美国的科学教育普遍将科学等同于科学知识,在“学科中心”的影响下,科学教育关注“是什么”,强调学生对科学知识的掌握。“作为过程的科学”受到了经验主义科学哲学影响,当时所谓的“科学方法”主要指科学实验方法,即通过量化实验归纳得出确定结论。此时的科学教育沦为教授一套模式化的试验方法,缺少对学生思考的引导。“作为探究的科学”在杜威经验主义哲学的影响下形成。由于“作为过程的科学”缺少对学生思维的引导,杜威提出“思维五步”,目的是通过模仿科学家的探究历程,使学生获取科学知识,领悟科学的方法及本质。但受到教学时间、教学材料、教师教学能力等限制,“科学探究”在科学课堂中被等同于固定的“探究程序”,学生在探究过程中对科学概念的理解及理论性思维被“探究步骤”的执行所掩盖。为了扭转这种模式化的倾向,同时为应对时代发展对学生实践能力提出的更高要求,《标准(2013)》提出美国科学教育本质将走向“作为实践”的阶段。

二、改革目标及内容

(一)科学教育改革的目标——培养实践能力

美国小学科学课程将K-12科学教育分为K-2年级段、3~5年级段、6~8年级段、9~12年级段四个阶段,《标准(2013)》延续了1996年标准中对科学教育年级段的划分,并描述各个年级段的学生在学科核心概念、跨学科概念、科学与工程实践三个维度中的预期表现。美国新一轮科学教育的总目标在于培养学生的实践能力,提高科学素养。《标准(2013)》的蓝本——《框架》提出,科学教育要使全体学生在以下四个方面取得长足发展:一是能够运用科学知识解释自然界的现象,二是能够收集科学证据,正确评价科学解释,三是能够理解科学知识的本质和科学的发展,四是能有成效地参与科学实践和对科学问题的讨论。对比《标准(1996)》注重学生对科学概念的理解,《标准(2013)》更加关注学生在实践中的表现,具体实例可见2年级生态系统单元相关标准(见表1)。

通过对比两个标准可以看出,目标的表述存在差异,《标准(1996)》列举出学生应理解的生态系统单元中的关键概念,《标准(2013)》则是通过列举学生的具体实践体现对关键概念的理解,如将“学生能够设计实验并能够通过实验证明植物的生长需要阳光和水”作为学生是否理解“生命体只有当环境满足其需要时才能存活下来”的标准。这种重视实践的标准既避免了由于学生理解不同所造成的偏差,又使得标准易于检测。

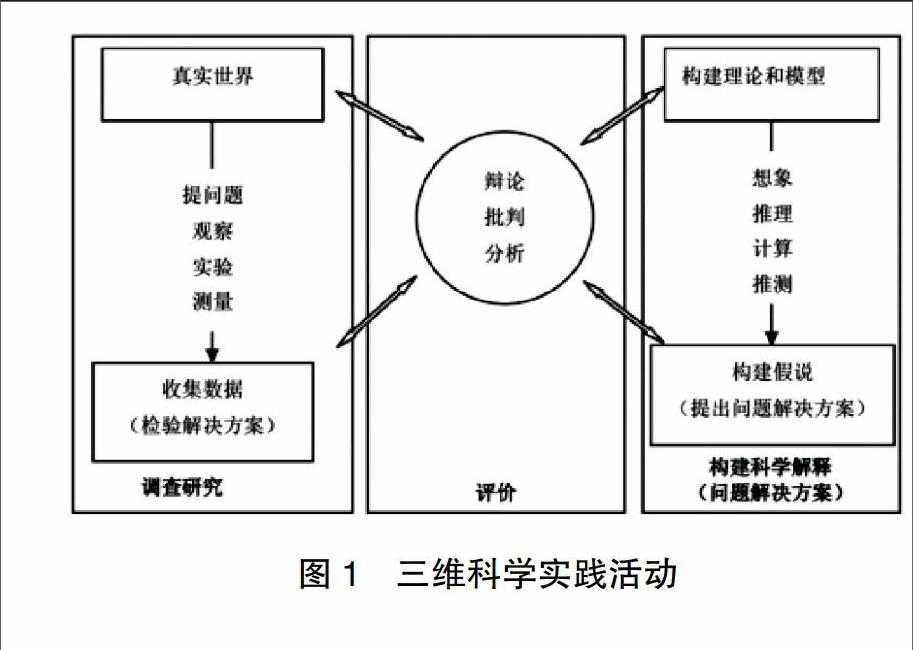

(二)科学教育改革的内容标准——三维科学实践活动

《框架》围绕“科学与工程实践”“跨学科概念”“学科核心概念”三个维度的内容展开科学教育,其中,学科核心概念是科学学习的主要载体及脉络,跨学科概念作为学科核心概念的辅助延伸方式,加强各学科知识之间的联系。科学与工程实践是科学学习的主要方法,同时是学生进一步理解和架构科学理论的基础。科学与工程实践依据包含的要素分解为三个环节:其一,调查研究部分,学生与真实科学现实交流,包括观察自然现象,根据观察提出有价值的研究问题,提出假设后设计见证假设的实验步骤,进行实验且对实验数据进行收集,从而为假设提供依据;其二,理论建构(科学)或制定设计方案(工程)部分,学生需要对收集到的实验数据进行思维的加工,通过想象、推理、数学计算、预测等思维步骤理解实验中所展示的科学原理、建构科学模型;其三,评估部分,运用科学及工程的思维工具对前两个环节进行分析评估(见图1)。

社会交互性、运用科学语言、科学代表作和工具的使用是科学实践的三个主要特征。在《框架》中,科学实践活动被分为三个环节,其中学生的科学操作活动主要发生于调查环节,此环节偏重使学生经历科学知识产生的过程;建构与解释的环节偏向于学生将收集到的证据与科学理论建构相结合,通过想象、推理、计算等理性思维活动,达到对科学理论的理解与理论模型的建构;评价则是将前两个环节的过程与结果用科学的语言表达出来,与他人交流、讨论的过程。因此,在科学实践的活动中,学生从单一的实验探究调查活动转变为包含“动脑”“动手”“动嘴”在内的多维活动。

1.科学与工程综合的科学实践活动

《标准(2013)》首次在科学教育领域的国家层面把工程教育整合到科学课程中,用“科学、工程和技术”取代了《标准(1996)》中的“科学与技术”,《标准(2013)》将科学实践活动及工程实践活动整合到科学探究的范围中,以工作任务单的形式呈现标准。学生在科学实践活动中形成和发展对核心概念的理解。对工程实践的重视使得教师更加全面地理解科学素养的本质,从而使学生获得运用科学知识认识、解决实际生活中问题的机会。

《标准(2013)》在指出科学与工程的共同关键性特征的同时对科学与工程实践进行了区分,科学实践侧重在自然条件下发现问题,然后通过观察、实验收集数据,通过理论性论证形成理论或解释。而工程实践侧重解决生活中的实际问题,强调的是运用数据来进行设计,最终指向解决实际问题。

2.理论性探究在科学实践活动中的重要地位

《标准(2013)》将培养学生的科学思考能力作为重要目标,突出学生建构自身科学理论及科学模型的能力。科学实践重视帮助学生建构并不断改进自己的科学理论,运用科学的语言、科学代表物和工具来想象、推理、计算、预测合理的科学理论和模型,学生科学思维的建立同样需要不断运用语言和工具并达致熟练。

3.社会交互能力在科学实践中得以发展

随着科学的深入发展,科学探索和工程建立活动越来越需要团队合作才能顺利进行,社会性是科学家进行科学工作的一个重要特征。学生在课堂科学实践活动中同样需要社会交互。学生在科学实践的各个环节都需要与他人进行思想碰撞,如在经验调查环节,提出的问题需要听取他人的意见。学生提出一个科学探究的问题不仅需要对这一问题产生已有观念,听取同伴对这一问题的观念也使其不断修正、丰富已有观念,从而提出具有价值的探究问题。在科学学习的共同体中,学生不仅需要与已有材料对话,还需要与同伴对话,同伴的知识、技能、动机和态度都会影响学生自身观念的建构。

三、启示

从2001年起,我国开始了新一轮的教育改革,经过十多年基础科学教育的探索和实践,科学探究已成为教师在设计、实施科学教育课程时所要考虑的重要因素,但真正以培养学生科学素养为目标的科学教育还难成常态。科学教育在我国受到应试教育的影响,重知识、轻实践。大班化的课堂使得科学探究活動难以深入进行。在基础教育阶段所进行的科学教育,有些虽然已从科学方法的传授转向科学探究,但探究活动模式化倾向严重,学生的科学素养难以界定,使得我国的科学教育困难重重。我国基础教育阶段的科学教育课程改革正处于关键时期, 美国科学教育改革的“科学实践”理念将对我国科学教育改革带来新的启示。

(一)厘清科学实践的内涵,避免科学探究模式化

目前,我国基础教育阶段的科学教育课程在实施中形成了探究式教学的主要教学方法,强调“做科学”在科学学习过程中重要地位,使学生的参与体验和“动手”“动脑”有机结合在一起。但受到传统教学模式及教育背景的影响,科学教育仍难免受到模式化及应试化的影响,教师迫使学生背诵科学探究的步骤以应对考试,学生按教师设定的步骤进行试验,探究过程缺乏学生对探究的思考与设计,脱离了科学探究的多样性。教师在科学教学活动的设计时应考虑科学实践的三个维度,重点考虑学生科学证据与理论的协调能力、建模能力等科学学习能力,使科学实践的进行与科学知识的掌握紧密结合。

(二)重视科学探究活动中学生的理论探究

我国课堂科学教育所进行的科学探究活动大多强调学生在探究过程中的知识产生或验证的过程,强调对最终科学理论的理解和记忆。然而,学生在科学探究活动中对科学理论的理解程度及批判、论证等科学思维能力的发展却受到了忽视。因此,可借鉴美国科学实践内容在各个学段的学习进阶目标,发展学生的证据与理论的协调能力、运用科学语言表达的能力以及建构科学模型的能力,发展学生的推理、批判性思维等科学素质。

(三)重视科学探究活动中学生的社会交互及科学学术语言

科学探究活动中学生的社会交互和对科学语言的运用是必不可少的组成部分。在科学教育课堂中,教师要努力营造科学学习共同体,使学生在学习共同体中体验科学探究的过程,同时,在与同伴和材料的交互中修正和丰富科学概念。学生在科学探究中不仅需要科学语言进行交流,而且需要借助语言、文字、图像等工具建构科学理论,教师应该密切关注学生在描述科学现象和论述观点时正确运用科学语言,用证据支撑自己的观点。同时,鼓励学生借助图表、图像等工具构建简单的科学理论模型,引导学生用语言或文字清楚、准确地与同伴进行科学论证、辩论,学会发现现有理论及同伴科学推论中的漏洞及不足。

参考文献:

[1]王磊,黄鸣春,刘恩山.对美国新一代《科学教育标准》的前瞻性分析——基于2011年美国《科学教育的框架》和1996年《国家科学教育标准》的对比[J].全球教育展望,2012,06:83-87.

[2]唐小为,丁邦平.“科学探究”缘何变身“科学实践”——解读美国科学教育框架理念的首位关键词之变[J].教育研究,2012,11:141-145.

[3]National Research Council. AFramework for K-12 Science Education:Practices,Crosscutting Concepts,and Core Ideas[M].Washington,DC:The National Academies Press,2012.

[4]Weil, Patrick David. Professional Development Experiences of Indiana K-12 Public School Teachers: Evidence from the SASS 2007-2008[D].Kalamazoo: Western Michigan University,2011.

编辑 朱婷婷 校对 李广平