孕前体检者乙肝五项检测结果分析

李 红, 周惠彬

(辽宁省抚顺市妇幼保健院检验科, 辽宁 抚顺 113006)

孕前体检者乙肝五项检测结果分析

李 红, 周惠彬

(辽宁省抚顺市妇幼保健院检验科, 辽宁 抚顺 113006)

目的:对2546对孕前体检夫妇进行乙肝五项检测的结果进行分析探讨,并根据检测结果提出针对性的建议。方法:对2014年6月至2016年6月在我院进行孕前体检的2546对夫妇的临床资料进行回顾性研究分析,均采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测,分析所有体检者的检测结果。结果:本次研究中的2546对孕前体检夫妇中,头胎生育的夫妇和二胎生育夫妇的比例为2104:442。头胎备孕2104对体检夫妇中,男性乙肝五项全阴率为59.22%,女性全阴率为56.89%;乙肝表面抗原(HBsAg)男性阳性率为6.70%,女性阳性率为6.51%;男性大三阳为1.33%,女性大三阳为1.19%;男性小三阳为7.94%,女性小三阳为7.65%;男性体检者中HBsAg、HBcAb均呈阳性率为2.04%,女性为1.95%;男性HBsAg、HBeAb均呈阳性率为1.47%,女性为1.33%;乙肝表面抗体(HBsAb)男性阳性率为15.87%,女性阳性率为16.73%;上述各项指标男女之间无显著性(P>0.05)。二胎备孕442对体检夫妇中,男性乙肝五项全阴率为48.87%,女性全阴率为44.57%;乙肝表面抗原(HBsAg)男性阳性率为5.43%,女性阳性率为4.75%;男性大三阳为3.16%,女性大三阳为2.71%;男性小三阳为11.09%,女性小三阳为9.95%;男性HBsAg、HBcAb均呈阳性率为2.49%,女性为2.04%;男性HBsAg、HBeAb均呈阳性率为4.07%,女性阳性率为4.30%;乙肝表面抗体(HBsAb)男性阳性率为25.79%,女性阳性率为26.70%。各项指标男女相比均无显著性差异(P>0.05)。结论:乙肝病毒感染在备孕人群中有较高的发病,严重威胁胎儿的健康,孕前进行乙肝五项检查,根据检测结果制定相应的干预措施,是控制乙肝发病和新生儿乙肝感染的有效方法。

乙肝五项检测; 孕前检查; 大三阳; 小三阳

为了提高新生儿的身体素质,孕前优生检查已逐渐成为夫妇孕前必做检查项目之一,不仅仅可以有效降低临床不良妊娠结局的发生,同时可以显著提高新生儿的整体健康水平[1]。乙肝病毒是一种可以垂直传播的感染性疾病,严重威胁着新生儿的健康。因此,为了减少乙肝病毒传播,提高新生儿身体素质,减少乙肝感染率,孕前进行夫妻双方乙肝五项检测意义重大[2]。本文通过回顾性分析2014年6月至2016年6月在我院进行孕前乙肝五项检测的2546对夫妇的检测结果进行分析研究,对其结果进行统计学分析,并根据检测结果提出相应的措施以降低临床上新生儿乙肝感染的发生率,同时可以为相关部门制定相应的政策提供数据支持。现对具体内容进行分析报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:本文研究对象是2014年6月至2016年6月在我院进行孕前乙肝五项检测的2546对夫妇(男女体检者各2546例)。本次研究中年龄最小为20岁,最大为35岁,平均年龄为(26.38±3.29)岁;其中头胎备孕夫妇2104对,二胎备孕夫妇442对。

1.2 研究方法:收集2546对待检夫妇的一般资料和乙肝五项检测结果,并将数据录入相应数据库。乙肝五项检测:采集带见者清晨空腹血,收集与相应试管中标记,置于2~6℃冰箱保存,24h内进行检测。检测前3000r/min的转速离心15min,收取血清采用酶联免疫吸附法检测乙肝五项。检测根据酶联免疫吸附试剂盒中说明书操作。

2 结 果

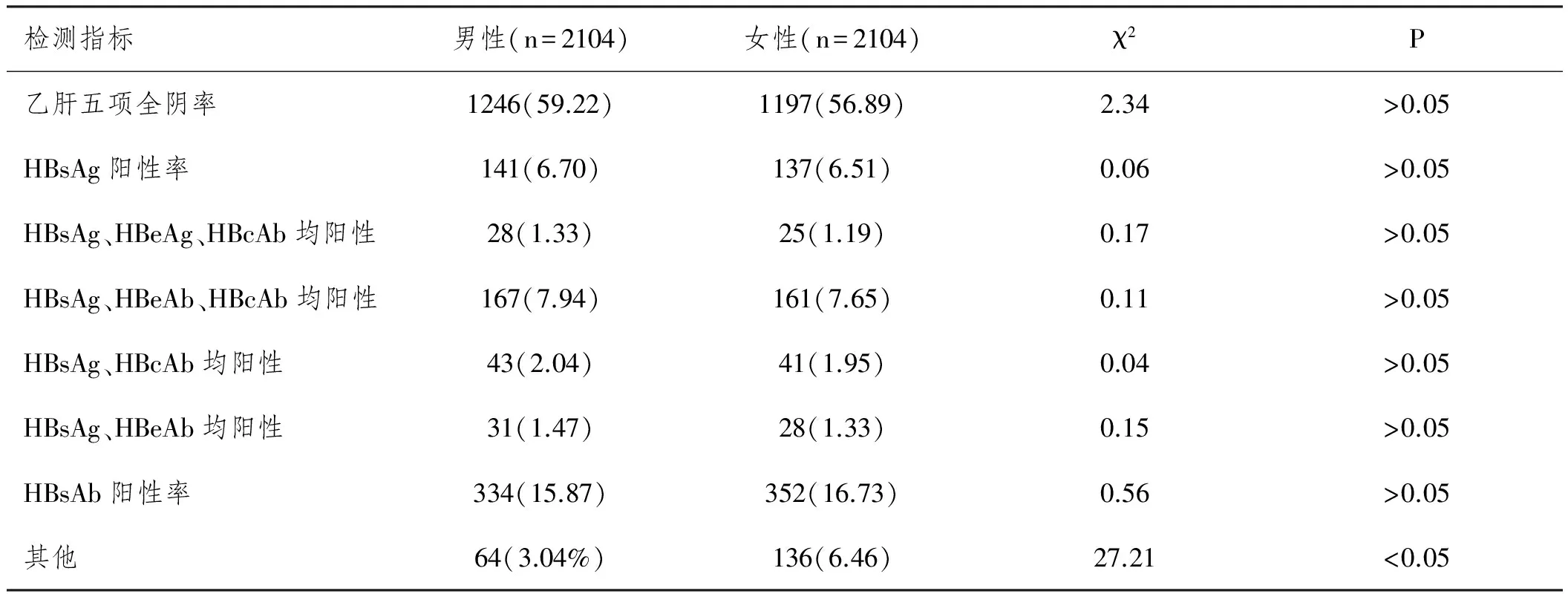

2.1 乙肝五项(HBsAg、HBeAb、HBeAg、HBcAb、HBsAb)检测结果:头胎备孕的2104对体检夫妇中,男性乙肝五项全阴率为59.22%,女性全阴率为56.89%,两组相比无显著性差异(P>0.05);乙肝表面抗原(HBsAg)男性阳性率为6.70%,女性阳性率为6.51%,两组相比无显著性差异(P>0.05);男性大三阳(HBsAg阳性、HBeAg阳性、HBcAb阳性)为1.33%,女性大三阳为1.19%,两组相比无显著性差异(P>0.05);男性小三阳(HBsAg阳性、HBeAb阳性、HBcAb阳性)为7.94%,女性小三阳为7.65%;男性体检者中HBsAg、HBcAb均呈阳性率为2.04%,女性两项阳性率为1.95%,两者相比无显著性差异(P>0.05);男性体检者中HBsAg、HBeAb均呈阳性率为1.47%,女性两项阳性率为1.33%,两者相比无显著性差异(P>0.05);乙肝表面抗体(HBsAb)男性阳性率为15.87%,女性阳性率为16.73%,两组之间无显著性(P>0.05),见表1。

表1 头胎备孕2104对夫妇乙肝五项检测结果分析n(%)

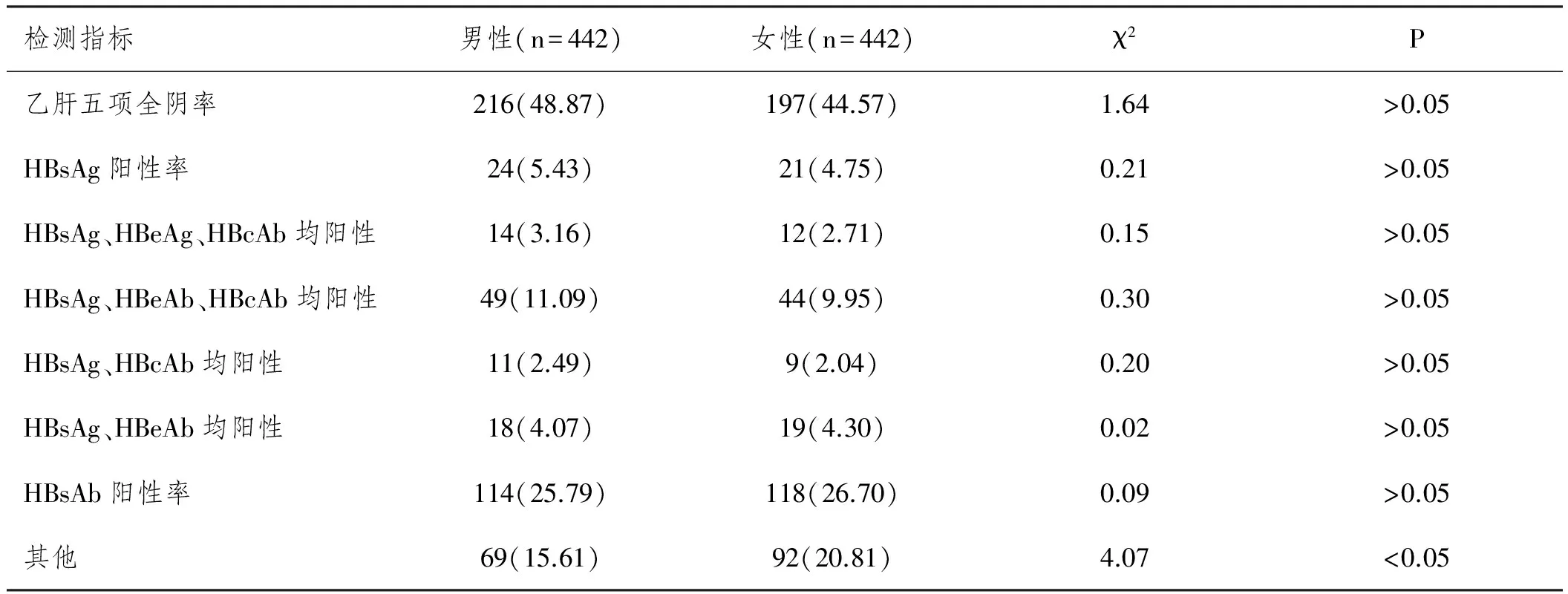

2.2 二胎备孕的442对体检夫妇中,男性乙肝五项全阴率为48.87%,女性全阴率为44.57%,两组相比无显著性差异(P>0.05);乙肝表面抗原(HBsAg)男性阳性率为5.43%,女性阳性率为4.75%,两组相比无显著性差异(P>0.05);男性大三阳为3.16%,女性大三阳为2.71%,两组相比无显著性差异(P>0.05);男性小三阳为11.09%,女性小三阳为9.95%,两组相比无显著性差异(P>0.05);男性HBsAg、HBcAb均呈阳性率为2.49%,女性为2.04%,两者相比无显著性差异(P>0.05);男性HBsAg、HBeAb均呈阳性率为4.07%,女性阳性率为4.30%,两者相比无显著性差异(P>0.05);乙肝表面抗体(HBsAb)男性阳性率为25.79%,女性阳性率为26.70%,两组相比无显著性差异(P>0.05),见表2。

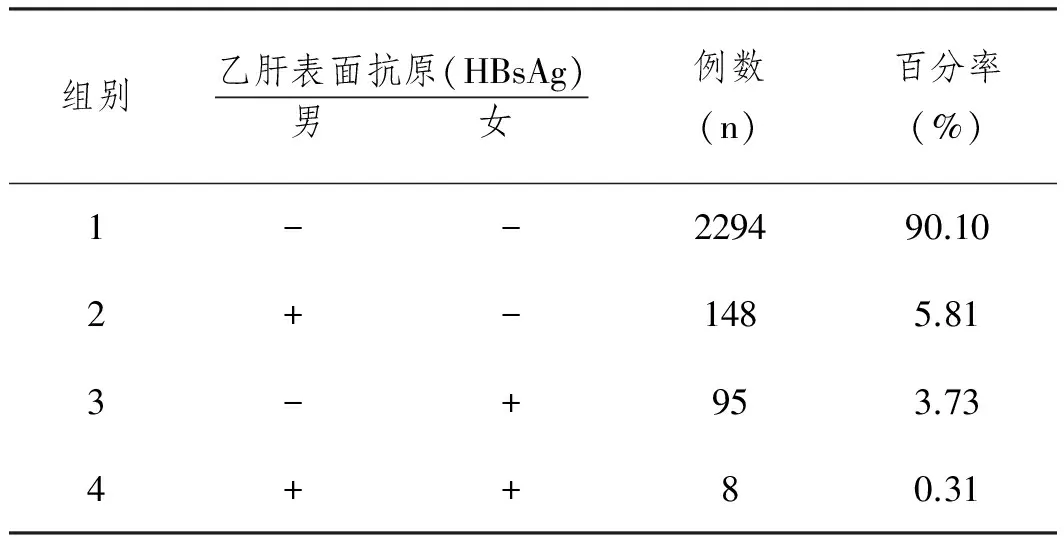

2.3 2546对体检夫妇乙肝表面抗原(HBsAg)分布情况:本次调查研究发现,2546对夫妻中夫妻双方HBsAg均呈阴性的比率为90.10%,双方均呈阳性的比率为0.31%,夫妻双方中有一方呈现阳性的比率为9.54%,见表3。

表2 两组患者手术治疗前实验室各项指标检查结果比较n(%)

表3 2546对体检夫妇乙肝表面抗原分布情况

3 讨 论

乙肝病毒是目前我国感染比较严重的一种病毒,严重影响着感染者的身心健康。另外,由于乙肝病毒可以垂直传播,因此,对于备孕夫妇而言,孕前进行乙肝检测至关重要[3]。乙肝病毒侵入机体后,患者体内会出现HBsAg、HBeAb、HBeAg、HBcAb、HBsAb以及HBcAg等血清标志物。临床将上述血清标志物中HBsAg、HBeAb、HBeAg、HBcAb、HBsAb五项作为检查机体内乙肝病毒感染的标志物,即“乙肝五项”[4]。目前临床上将“乙肝五项”检测作为诊断机体乙肝病毒感染诊断的主要依据。备孕夫妻进行孕前检查时乙肝五项检测已发展成为首选检测项目,是防止乙肝病毒母婴传播,减少新生儿乙肝病毒感染的有效措施。调查数据显示,我国普通人群中乙肝表面抗原(HBsAg)阳性率约为7.18%,本次调研过程中夫妻双方至少一方乙肝表面抗原阳性率为9.90%,高于我国的整体水平。结果说明,本次调研的2546对夫妇乙肝表面抗原阳性比例处于较高水平,建议对未感染的一方加强防范,同时进行乙肝疫苗注射,同时注意夫妻生活,避免交叉感染的发生。针对于乙肝表面抗原阳性的夫妻,及时进行相应的医疗干预;对于检测时乙肝五项全阴夫妻,通过宣传乙肝病毒的感染发生情况和对新生儿的危害性,以此提高健康人群的自我防范意识,减少乙肝病毒感染发生情况。

本次研究过程中,备孕头胎夫妇中乙肝五项时,男性全阴率为59.22%,女性全阴率为56.89%;备孕二胎夫妇男性全阴率为48.87%,女性全阴率为44.57%,两组之间比较均具有显著性差异(χ2=16.01,12.92;P<0.05)。这一结果可能由于备孕二胎的夫妻双方平均年龄可能高于备孕头胎的夫妻年龄,乙肝病毒感染率增加,而机体乙肝疫苗接种率下降,进而导致乙肝五项检测是五项全阴率低于头胎备孕夫妇。这一结果间接提示我们,乙肝病毒感染率可能与年龄大小相关。本次研究结果表明,乙肝病毒感染的几率仍然较高,乙肝依旧是威胁新生儿身体健康的主要因素,需采取有效措施预防。

[1] 钟艳红.某市2012年度婚检与孕前优生保健统计分析[J].中国医院统计,2014,21(1):45~47.

[2] 胡颖,王清蕊,林卫.孕前健康体检的现状分析及孕前保健的模式探讨[J].中国妇幼保健,2015,30(2):169~172.

[3] 崔新枝.婚孕前健康体检教育对优生优育的影响[J].中国医药科学,2014,4(18):41~42.

[4] 刘培,董白桦,张昀.济南市1223名计划妊娠女性健康检查结果分析[J].中国计划生育和妇产科,2016,35(10):63~65.

辽宁省科技厅科学技术研究项目,(编号:A201385913HK)

1006-6233(2017)02-0348-04

A 【doi】10.3969/j.issn.1006-6233.2017.02.056