雄关漫道从头越

窦琳嘉

在中国革命史上,遵义会议被看作是革命命运的转折。从总体而言,确实如此,但就具体的细节而言,还有很深的问题需要重新认识。其实,当时的毛泽东只是回到中央政治局,并且被选为五位常委之一,具备了参与中央决策的资格而已。即使到了会议结束第二天中央政治局会议上对常委进行分工时,毛泽东也只是“恩来同志的军事指挥上的帮助者”,而周恩来仍是“党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者”——也就是说,毛泽东此时只是负责军事指挥的周恩来的“帮助者”,而非决策者。要想让长征以来经历惨痛失利的广大红军官兵,以及当时的中央领导人都认识到毛泽东军事指挥的正确性,仍然迫切需要一个痛快淋漓的大胜仗,以扭转长征以来长期的被动局面,并以此来奠定对毛泽东正确军事指挥的认识基础。发生在四渡赤水过程中的遵义战役,是中央红军在长征中取得的最大胜利,其在相当的程度上就起到了这样的作用。

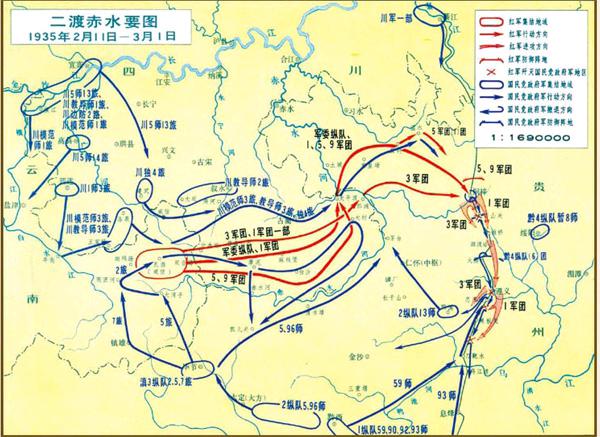

二渡赤水经过要图,右侧局部反映的就是遵义战役过程

攻下娄山关重占遵义

1935年1月17日,在中国革命史上占有重要地位的遵义会议结束。这次会议解决了当时最为迫切的军事路线问题,使得毛泽东重新返回到中央领导岗位。虽然他还不是军事上的最后决定者,但是其灵活机动的战略战术思想此时已经开始成为中央红军的灵魂。会议结束后,中央红军撤出遵义地区,准备执行遵义会议制定的北渡长江与在川西北的红四方面军会合的计划。

出乎毛泽东意料的是,红军在遵义会议之后的第一仗——土城战斗就打成了消耗战,或者说是一场败仗。原本认为战斗力很弱的川军在战场上却表现出色,而红军兵力不占优势并且分散在若干地点同时作战,使得红军在遭到很大损失后被迫撤出战斗。由此,红军被迫西渡赤水河,开始四渡赤水。

中央红军一渡赤水后,集结在扎西地区进行了休整和整编。蒋介石得知红军进入云南境内,立即重新部署向扎西地区进行合围,企图将中央红军一举歼灭在扎西地区。为了避免出现被敌军重兵合围的不利态势,中央红军按照毛泽东出其不意的战术思想突然向东第二次渡过赤水河,向敌军兵力空虚的贵州北部遵义地区前进,以达到避实击虚的效果。中央红军突然从扎西地区东进,再度回师黔北地区,实在是大出蒋介石和各路“追剿军”指挥官的意外。蒋介石立即调整部署,进行堵击:原向扎西地区前进的川军3个旅转向东进行追击,但因情报得到的过迟,已经与中央红军拉开了3、4天的路程;已经重返遵义地区的黔军王家烈部,派部队向北增援娄山关和桐梓县城;吴奇伟第1纵队的2个师(59师和93师)则迅速从黔西、贵阳向遵义地区增援,企图将红军阻止并歼灭在娄山关或遵义以北地区;上官云相部则进至綦江、松坎一帶,阻止红军北上。

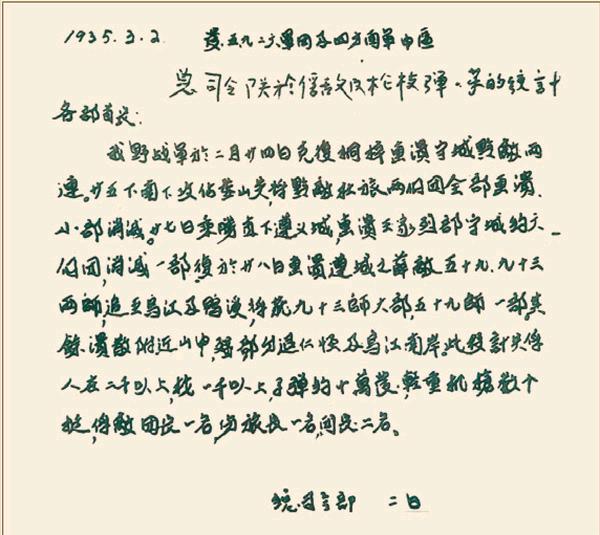

红军总司令部关于遵义战役的战绩统计

娄山关位于大娄山脉的最高峰,海拔1400多米,周围是连绵不断的高山,其间有一条公路沟通遵义和黔北,是通向川南和黔北的要道。娄山关也是遵义的北大门,历来是这一带的兵家必争之地。在中央红军第一次攻占遵义时(即召开遵义会议之前攻占这一地区的行动),红军曾经占领过娄山关。此时,根据红军通过俘虏得知情报,娄山关只有黔军柏辉章部3个团据守,该地以南2.5km处的黑神庙则有黔军杜秉华的1个旅。

也就在几乎同一时刻,红3军团军团长彭德怀、政治委员杨尚昆在1935年2月25日14时向中革军委提出建议:“我们拟以迅速动作歼灭此敌”。当时,彭德怀等估计当面之敌兵力可能在4个团以上,因此提出红军应于26日拂晓向黑神庙攻击,1军团从长岗、大银厂出发,向黑神庙东南迂回攻击,3军团则以红13团进行正面钳制,主力从洗脚溪、赵家湾、石笋坡向黑神庙和七星岩攻击,干部团在正面作预备队。20时,1军团首长也提出了类似的建议,在以主力歼灭娄山关之敌的同时,以部分部队阻击桐梓以北之敌。3个小时后,中革军委正式下达命令,同意2个军团首长的建议,并且还明确战斗统一由彭德怀、杨尚昆指挥,坚决消灭当面之敌并乘胜夺取遵义。同时,命令5军团和9军团在桐梓西北阻滞追击的川军。24时,中革军委再次来电确认上述部署。

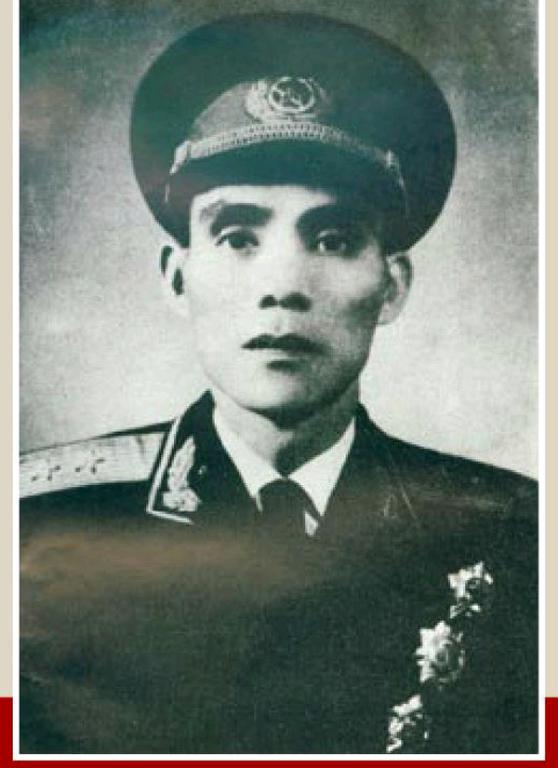

长征时任侦察连连长的韦杰,1955年被授予中将军衔

据此,彭德怀下令除红13团由红12团支援进行正面攻击外,红10团和红11团向板桥进行迂回,配合正面部队攻击,1军团则向石炭关攻击,然后向黑神庙东南之敌侧后迂回。命令下达后,各部队立即开始行动。

彭雪枫的红13团是3军团的前卫,而红13团的前卫则是侦察连。此时的连长是韦杰。接到攻击娄山关的任务后,韦杰立即率侦察连的手枪排为先头,化装成国民党军向娄山关前进。为了抄近道,侦察连不断找当地农民为向导,走一段换一个,一夜之间换了3个向导。天蒙蒙亮时,侦察连遇到了黔军打前站的几个人。黔军发现侦察连手枪排的官兵统一穿着中央军的黄军装,也就没有警惕,将后续部队正由板桥赶来的情况告诉了韦杰等人。韦杰将这几个人制服送到后方,然后率已经集中起来的侦察连迅速向娄山关前进。快到山口时,韦杰发现有一队敌人正从山口下来。他判断这是黔军的尖兵部队。但这时的地形对于红军来说很不利,不过有利的是,敌人并没有发现侦察连。韦杰认为这股敌人很快就会发现侦察连,不攻打就会挡住我军前进的道路。韦杰命令全连趁敌人尚未发现红军的时机,立即在公路两侧埋伏起来。

当黔军进到50m距离时,全连的步机枪和手枪一齐开火,将其击溃。侦察连来不及清点战果,就一鼓作气冲上了山口。部队刚刚占领右侧山腰上的高地,黔军就开始发动反击。侦察连立即猛烈开火,将进攻之敌击退,直到彭雪枫带着红13团上来才将他们替换下去。

红13团3营继续沿着山路向娄山关方向攻击前进,在抢占关口时遭到黔军猛烈抵抗,营长陈新民负重伤。该营教导员带9连从右侧迂回攻击点灯山,不久也牺牲了。当时在3营帮助工作的团特派员欧致富立即接替指挥,率领9连继续攻击,在7连、8连和机枪连的火力支援下终于占领了娄山关口两侧制高点——点灯山和大小尖山。3营乘胜继续前进,并在团主力投入战斗后打退了黔军的反冲击。黔军仍不断实施反击,彭德怀立即命令红12团投入战斗,支援红13团向娄山关以南之敌进行冲击。红12团在团长谢嵩和政委钟赤兵的带领下与敌进行激烈的白刃战,打退了其多次反扑。此后,占领娄山关的红军又遭到板桥增援之敌的反扑。战至20时,守卫娄山关的黔军在红军的压力下撤出战场,娄山关全部为红军占领。

娄山关战斗可以说是红军与黔军前所未有的血战,双方都遭到了很大的伤亡。

就在红13团和红12团在娄山关与黔军激战的时候,红10团、红11团和1军团主力已经开始向敌人后方迂回。在红军正面部队和迂回部队的夹击下,在板桥地区的王家烈的4个团被击溃,向遵义方向逃去。打垮板桥之敌后,红军终于踏上通向遵义的大路,以尽快攻下遵义城。彭雪枫在1936年回忆当时的情景说:“虽然打了一天的仗,翻了一天的山,而且又要走夜路,可是并没有谁觉得疲劳,胜利的欢喜挂在人们的脸上。马路两边的山谷里,反应着歌声、吼声、笑声。前后左右,绞在一起,成了一笼蜂。人们简直疯了!”从这一段叙述中可以看出,当年经过长征前期连续失利的红军官兵,是多么期望有一次令人兴奋的胜利!

遵义城已经处于极度混乱之中,在遵义的贵州军阀王家烈惶惶不可终日。此时仍然幻想着能够在赶来增援的中央军支援下守住遵义城的王家烈,做了如下的守城部署:第8团前往遵义城北5km的董公祠一带构筑阵地,准备阻击红军并且接应从娄山关退下来的第6团;第1团在董公祠以西飞来石一带构筑阵地,与第8团一起抗击红军;尚未全部开到的第5团集中于遵义城内待命。

27日凌晨2时30分,彭德怀、杨尚昆下令3军团沿公路向遵义进攻,消灭和驱逐沿途溃敌,进而占领遵义。如敌固守遵义,则以红11团、红10团、红12团由遵义东、北两个方向分向新城和老城(遵义城以河为界,分为新城和老城)攻击,红11团以一部兵力占领老城南端的红花岗、碧云峰高地,向鸭溪方向警戒,红13团集结于遵义西北警戒。同时,命令1军团尾随3军团开至遵义东南的水师坝及其东北地区,必要时以一部兵力由新城东门协同3军团攻城,并对懒板凳、湄潭方向警戒。得到命令后,红11团于27日下午一鼓作气,趁着守城的黔军处于混乱之际抢占了遵义新城和城边的村落,然后近迫到老城城下的河滩边上,隐蔽在草丛里,等待发动攻击。就在指挥部队进行攻城准备的时候,3军团参谋长邓萍被守城的敌军击中头部当场牺牲,牺牲时只有27岁,令军团长彭德怀极为痛惜。

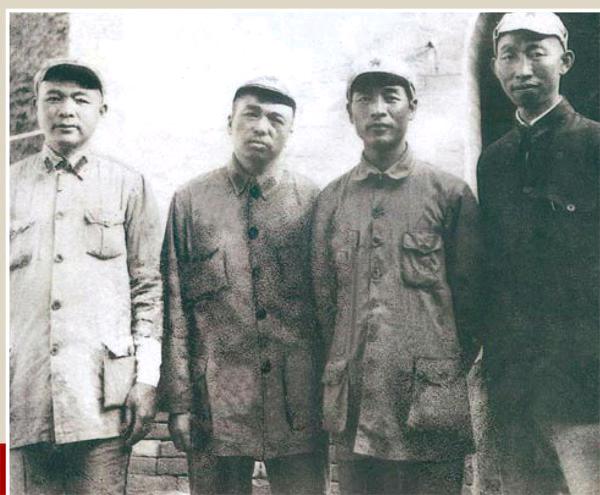

彭德怀(左二)、彭雪枫(左三),与徐海东(左一)、郭述申在陕北合影

王家烈眼看遵义城被红军围得水泄不通,即下令守城部队统一归第6团团长刘鹤鸣指挥,然后自己在27日15时带着一个负责警卫的手枪排出了遵义城,准备与赶来增援遵义的中央军吴奇伟会合,商讨下一步行动。防守遵义城的刘鹤鸣部因王家烈早已逃走也无心恋战,决定在当夜就撤出遵义城。因此,红军攻击遵义的战斗并没有出现特别困难的情况。27日夜,红军即向遵义老城发起攻击,只经3个小时战斗即将城内守敌全部肃清。由于我军及时攻占了遵义城及其以南的红花岗和老鸦山等阵地,形成极为有利的战场态势。我军已经占据有利阵地。远道而来的中央军吴奇伟部正企图反攻遵义,已经进至遵义以南的忠庄铺和新站地区,而此时黔军则已经被彻底打垮,再也没有实力配合中央军作战。中央军吴奇伟部已经形成孤军突出,且没有有利阵地依托的不利态势。我军随即展开进一步的行动,攻击目标直指增援而来的中央军。其中1军团和3军团各以1个团向懒板凳和鸭溪方向前进以迎击援敌,1军团主力由水师坝向忠庄铺方向出击,打击援敌侧后;3军团主力主要负责从正面阻击援敌。

击溃援敌

2月28日天刚亮,彭德怀命令红11团出发追击黔军溃敌。彭德怀还专门叮嘱红11团,如果遇到援敌吴奇伟部就采取运动防御,进行节节抗击,待红军主力上来将其围歼。就这样,3军团的两个主力团——红10团和红11团,分别向南进发占领了红花岗和老鸦山阵地。当红11团占领红花岗时,援敌也赶到这一地区并试图抢占红花岗前面的山头。红11团派出2营抢占那个山头,并且击退了敌军多次进攻。援敌的后续部队到达后,开始向2营左侧迂回,试图将该营包围。红11团紧急派出1营从山后突然冲出去,将迂回之敌击退。援敌此时的兵力已经增加到2个团,但在已经构筑了野战防御工事的红11团面前仍然未能前进一步。红11团在红花岗阵地上一直坚持了4个多小时,才完成阻击任务。但该团也受到很大的损失,伤亡400余人,先后继任的6个营长、3个教导员和团特派员、总支书记等干部都英勇牺牲。

吴奇伟部援军在反复攻击红花岗阵地不逞的情况下,又以1个师以上的兵力向红10团据守的老鸦山阵地猛烈进攻。红10团在战斗中承受了极大的压力,双方发生多次白刃格斗,战斗异常慘烈。战至15时,红10团因兵力损耗过大,老鸦山主峰阵地被敌军攻占。老鸦山主峰阵地高于红花岗阵地,一旦敌军以火力压制住红花岗的红11团,然后集中兵力突击近在咫尺的遵义城,我军将陷入灭顶之灾,不仅刚刚攻占的遵义难以守住,而且城内的中共中央机关将陷入危险境地,更可怕的是全部红军将可能被压迫到娄山关下遭到两面夹击(此时,川军正在尾随红军追来),后果不堪设想。彭德怀立即下令,红11团和干部团配合红10团发起反击。红10团在增援部队没有赶到的时候,自己以主力率先发动了攻击。作为3军团的主力团,红10团当时有2500多人,集中兵力后与敌反复争夺主峰阵地。当时,红10团团长张宗逊看到高度近视的团政委黄克诚没有眼镜,就让他带着2个班守在原阵地上,自己和参谋长带部队发动反击。红10团夺下主峰后继续向纵深发展,但很快就遭到优势之敌的阻击。本来溃退下去的敌军发现红10团兵力并不太多,随即集中全力进行反击,并出动飞机进行猛烈轰炸。红10团部队因失去工事依托,加上兵力处于很大劣势而遭受极大损失。10团参谋长钟伟剑壮烈牺牲,团长张宗逊也身负重伤。

红10团反击失利后,能够阻挡敌军继续向遵义进攻的兵力只剩下了黄克诚指挥的2个班。黄克诚在自己的回忆录《黄克诚自述》中写道:“这时我身边只有两个班的兵力,用一挺重机枪守在山头阵地上。”就凭着1挺重机枪和2个班的兵力,黄克诚率部在山头上坚持了约2个小时。随着敌军的攻势越来越猛,这里的阵地开始面临危如累卵的境地。

就在千钧一发之际,赶来增援的干部团冲了上来,接替红10团的阵地,将敌军的攻击挡住。此时,向老鸦山猛烈进攻的吴奇伟部59师主力很快就像“抽了筋”一样停止了进攻,然后全师收缩转入防御状态。其余的中央军也不敢恋战,向着南面的乌江岸边溃逃。原来,担任迂回任务的1军团已经从敌人侧后发起攻击,使得当面的敌军顿时军心大乱,失去了进攻的能力。赶上来的1军团军团长林彪即派出红2师向乌江方向发动追击,其余部队留下配合3军团围攻未及撤退的敌军。

1军团出其不意地向忠庄铺地区发起攻击,使得无论是丧魂落魄的王家烈还是自恃兵力众多、武器精良的吴奇伟,都大感意外,即刻陷入了手足无措的境地。由于吴奇伟将全部主力部队都派到了一线发动猛攻,指挥部所在地十分空虚,在红军的侧翼猛攻之下只能选择逃命。这一退就退到了乌江北岸。在这里,吴奇伟得知自己手下的90师已经赶到乌江南岸,因此想着赶紧将这个师调过来以扭转败局。谁知,该师师长欧震却拒绝执行命令,逼得吴奇伟倒地大哭。吴的参谋长带人将吴扶起,一路搀扶着过了浮桥,总算安全到达南岸。此时,追击的红军已经占领了乌江北岸的山头,正从山上呐喊着冲下来。而吴奇伟部的辎重部队还拥挤在北岸等待过桥。这些人一看阵势,一起涌上桥去,使得守桥部队再也无法维持秩序。吴奇伟看到形势不妙,下令砍断浮桥。虽然此举保证了红军不能渡江追击,但是,留在乌江北岸的1000多名敌官兵和大批辎重全都被红军俘获。吴奇伟率少数部队仓皇退出战场,留在老鸦山一带的59师主力立即成了没有根的“浮萍”,虽然已经转入防御,但也早已没有了坚守下去的信心。该部在红军两个主力军团的协力猛攻之下,大部被歼灭,剩下的残部夺路向八里水、鸭溪方向逃窜。林彪继而派红1师向这一方向进行追击。至此,遵义战役大获全胜。

从红军回师黔北夺占娄山关开始,中央红军因势利导将原本局限于娄山关和遵义城地区,主要针对战斗力较弱的黔军的战斗发展扩大为规模更大的遵义战役,进而获得了中央红军长征中最大的一次胜利。此战红军共击溃和歼灭敌军2个师又8个团,毙伤敌2400余人,俘虏3000余人,并缴获大批武器弹药。特别是红军此战缴获了10万余发枪弹,极大补充了长征以来只有消耗没有补充的弹药,为此后的红军作战行动提供了很好的物质基础。

红军在遵义对俘虏讲政策的宣传画(黄镇作)

胜利经验总结

遵义战役是中央红军在长征中取得的最大一次胜利,不仅极大提高了部队的军心士气,补充了红军的武器装备,而且对于上至中央领导人下至广大官兵认识到毛泽东军事指挥的正确性,起到了积极的作用。中央红军之所以能够在极其困难的条件下取得遵义战役的胜利,是有着至关重要的原因的。

首先,毛泽东灵活机动的战术思想重新回到红军之中

中央红军之所以被迫进行长征,是与僵化的战术思想有着密切的联系。毛泽东在中央苏区指挥红军进行反“围剿”作战时,从中国革命的具体条件出发制定了一整套行之有效的战略战术。红军可以利用各路军阀,包括与蒋介石军队之间进行混战的时机,在较偏僻的地区发展自己。在反“围剿”作战中,毛泽东指挥红军基本上采用集中兵力、诱敌深入的作战方针,使得各路敌军进入苏区内部,然而却找不到红军进行决战,继而利用我军有人民群众支持的有利条件,在敌人被拖垮的时候进行反击或伏击,将其一路或数路歼灭,以此打破敌军的“围剿”。在反“围剿”作战的间隙,我军则波浪式地向苏区周边发展,以此扩大苏区。这种作战方针在第一次到第三次反“围剿”作战中,都是非常成功的,使得红军以及苏区获得了很大发展。即使左倾路线占了统治地位,使毛泽东失去军事指挥权后,红军仍然在周恩来、朱德领导下,按照诱敌深入集中兵力歼敌的战法,取得了第四次反“围剿”作战的胜利。

然而,自从所谓的共产国际“军事顾问”李德来到中央苏区后,被左倾领导人当做惟一正确的军事路线的代表人物,一切按照其思路进行作战。应该说,李德是具有极高的革命热情的,他也真心想帮助中国人民尽快获得革命的胜利,但问题是他根本不了解中国的具体情况,认为红军应该按照苏联军事学院教科书里的打法进行正规战。在反“围剿”作战间隙期,他命令红军向国民党军坚固设防的阵地进行攻击,企图占领各要地以扩大苏区。但此时国民党军一反贸然深入苏区内部的作战方式,而是不惜时间和物力成本在苏区周围大量构筑碉堡,企图以步步推进的方式困死红军。李德指挥的红军几乎没有重武器,弹药补给也非常困难,在反复进攻坚固设防的国民党军阵地时几乎没有成功的机会,导致红军遭到严重损失。到了国民党军依托碉堡发动进攻时,李德又将各个红军主力部队分散进行防御,试图将敌人全部阻挡在苏区大门之外。原本机动灵活的红军部队,在李德的指挥下成了在阵地上呆板死守的军队。红军以土木原料构筑起来的工事,根本就顶不住敌军的空炮火力,部队遭到严重損失,阵地不断失守。在战术动作方面,李德同样坚持红军要根据苏联红军的经验进行,进攻时要挺直身子整齐前进。殊不知,苏联红军有强大的技术装备,可以利用其火力压制住敌人,这样做还可以接受,但中国的红军却毫无火力优势而言,只能造成重大伤亡。在这样的错误指挥下,红军被迫放弃中央苏区进行长征。在长征初期,红军几乎是将整个苏区都搬了出来,导致行动异常缓慢。

毛泽东重返中央决策层后,很快就采取措施进行轻装,使得部队负担极大减轻,为灵活机动的战术运用奠定了基础。此时的中央红军又成为那支“打的赢就打,打不赢就走”的灵活之师,再也不与强大的敌军进行正面硬顶,发现形势不好即快速脱离战斗,恢复自己的行动自由。遵义战役发生在二渡赤水之后,当时中央红军面临着敌军重兵的围追堵截,只有向敌人兵力比较薄弱的黔北地区发展才能避开其合围。而且,在当面敌军之中黔军是战斗力最弱的部分,攻击目标选在这里可以用最小的损失换取最大的战果。正是因为这种避实击虚、声东击西的灵活战术,为遵义战役的胜利提供了基础。

其次,彭德怀统一指挥1、3军团作战,因势利导,将原有局限于针对黔军的战役扩大为占领遵义并击溃援敌,最终取得了巨大胜利

红军二渡赤水之后,到黔北的目的是攻占娄山关并夺占遵义城。在彭德怀等人给中革军委的最初建议中,作战目标都是局限于位于娄山关和遵义地区的黔军部队,并没有明确提出打增援的中央军的问题。当红军夺占娄山关和遵义城之后,就出现了北上增援的中央军吴奇伟部反攻遵义的局面。负责统一指挥1军团和3军团作战的彭德怀已经正确估计到了这一可能。但当时红军并不知道中央军什么时候发起反攻。红军占领遵义的时候,第一步行动是追击溃逃的黔军。为了防止出现中央军突然加入战场的情况,彭德怀做了一定的准备。他专门叮嘱红11团,如果遇到援敌吴奇伟部就采取运动防御,进行节节抗击,待红军主力上来将其围歼。正是因为彭德怀预先判断有中央军发动反攻的可能,才将单纯的追击逃敌的行动变为一方面进行追击,另一方面则做好打击援敌准备的行动。如此一来,追击逃敌的红军部队在遇到增援上来的中央军后,立即转入防御,最终通过艰苦的防御战将其阻挡在遵义城之外,为红军最终将其击溃创造了有利的条件。

再次,红军采取正面攻击、阻击和侧翼突击的战术,在最短时间内取得了胜利

对于任何一支军队来说,在全力发动攻击的时候自己的侧后响起枪声,都是其最为忌惮的,也是最容易引起军队的阵脚大乱。彭德怀在指挥2个军团进行遵义战役时,自始至终都坚持正面攻击、阻击与侧后突击相结合的战法。在攻击娄山关时,彭德怀即命令自己军团所属的红13团由红12团支援进行正面攻击,红10团和红11团向板桥进行迂回,配合正面部队攻击,1军团则向石炭关攻击,然后向黑神庙东南之敌侧后迂回。这样一来,正面攻击的2个团加上侧后向板桥迂回的2个团,就形成了对娄山关守敌的包围态势。由于娄山关以南的黑神庙地区也有敌军,1军团则负责向该地侧后进行迂回,使得两处守敌都面临被包围的威胁,成为迅速攻占娄山关的关键因素。到了中央军吴奇伟部反攻遵义的时候,彭德怀以3军团担任阻击任务,而命令1军团仍然担负迂回任务。当中央军猛烈攻击3军团阻击阵地,侧后疏于防范的时候,1军团从侧后发起的攻击一举决定了战役的结局。受到侧后攻击的吴奇伟部立即陷入混乱,非但再无能力发动攻击,甚至连自保的能力都没有了。吴奇伟本人只能选择仓惶逃走,跑到乌江边上面对1军团的追击,甚至不顾还有部分部队没有过江就将浮桥砍断。从这里我们就可以看出,侧后攻击的巨大威慑力。当然,成功的侧后攻击必然要以正面的阻击为基础,否则正面阻击阵地一旦失守,侧后攻击也就失去了依托。在正面阻击中,3军团部队艰苦作战,曾经一度陷入到非常危险的境地。此时,彭德怀毫不迟疑地将红军中最为精锐的干部团投入战斗,加入到正面阻击中。如果当时不采取这一有力措施,敌军很可能一举冲入没有多少部队设防的遵义城,不仅使在城内的中央机关受到威胁,而且就是1军团迂回成功,敌人也会进入遵义城凭借城防工事进行抵抗,使得红军将其围歼的企图彻底落空。因此,正面攻击、阻击必须与侧后迂回紧密结合,否则有一处失利也会导致滿盘皆输。

最后,遵义战役的胜利还得益于中央红军两大主力军团的出色配合

1军团和3军团是中央红军的两大主力军团,在历次作战中都起到关键性作用。从遵义战役中的情况来看,彭德怀一直让自己的3军团担任正面作战任务。无论是攻击娄山关、遵义城还是打吴奇伟部援军都是如此,而让林彪的1军团担任侧后迂回任务。稍有军事常识的人都知道,正面作战是最为艰苦激烈的作战,因为双方都会将注意力和主力部队投入到这里。相比较之下,侧后攻击任务因为指向的是敌军薄弱的侧后方向,其面临的阻力和压力通常较小。负责统一指挥的彭德怀一直部署自己的部队担负艰苦的正面作战任务,而让1军团担负压力较小的迂回任务,使得2个军团的团结和协同作战达到了非常高的程度。

中革军委在战役部署中并没有明确打击援敌,因此是2个军团自动进行配合,才将吴奇伟部击溃的。彭德怀后来曾回忆说:“第二次占领遵义的第二天,打吴奇伟军的反攻,一、三军团就完全是自动配合把敌打败的。”彭德怀不惜以自己部队的重大损失为代价,从正面顽强顶住了吴奇伟部的反攻。而林彪则采取待机的方式,在吴奇伟将全部主力都投入到正面作战时,突然从敌军侧后发动攻击,将其一举击溃。彭德怀勇猛坚韧的阻击战与林彪的战机把握结合在一起,使得两大军团的配合作战堪称天衣无缝。正是因为有了上述优势,红军才可能在缺衣少食、缺乏弹药的条件下,将优势敌军击败,取得遵义战役的胜利。

编辑/郑双雁