石墨烯/氧化锡复合透明导电薄膜的制备及性能

孙涛 张颜 郭建 王迪 郑威

摘要:以SnCl2·2H2O和氧化石墨烯为原料,采用溶胶水热法制备了石墨烯、氧化锡复合物,并在石英玻璃上制备出了SnO2掺杂石墨烯的薄膜。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)对薄膜的结构、形貌进行了研究,XRD测试结果表明本实验通过Hummers法成功制备出了氧化石墨烯,通过扫描电镜图片可清晰的观测到石墨烯的层状结构和颗粒状的SnO2。采用紫外可见光分光光度计、霍尔效应测试仪测试薄膜的透光性和导电性。结果表明,在可见光区薄膜的透光性大于90%,表面方阻为41Ω/口,透光导电性能优于商用的FTO玻璃。

关键词:氧化石墨烯;氧化锡;透光导电薄膜

中图分类号:TQ129 文献标志码:A 文章编号:1007-2683(2017)01-0114-04

0 引言

透明导电氧化物(Transparent Conductive Oxide,简称TCO)集透明性与导电性于一身,在光电产业中应用前景十分广阔。SnO2作为一种宽禁带(约3.9 eV)的半导体材料,由于其化学稳定性好,Sn02薄膜是较早投入商业使用的优良透明导电材料,如铟掺杂的二氧化锡(ITO)和氟掺杂的二氧化锡(FTO),两者各有优缺点,前者的可见光区透射率在80%~90%之间,表面方阻在20~30Ω/口之间,后者的透光率约为90%,表面方阻约为30Ω/口左右。在本文中,我们掺杂石墨烯,在提高基体的导电性的同时,不降低薄膜的可见光区的透光性。石墨烯作为单层的石墨分子,具有大的比表面积和体积比,其载流子迁移率也较高,如果在SnO2薄膜中掺杂石墨烯,将会获得更高的载流子浓度。本实验以氯化亚锡和氧化石墨烯为前驱体,以甲醇作为溶剂,采用溶胶水热法通过两者间的氧化还原反应制备出纳米级的异质结凝胶,然后将其旋涂在石英玻璃衬底上制备出石墨烯掺杂的SnO2薄膜导电玻璃,并测试其各项性能。

1 实验部分

1.1 氧化石墨烯的制备

本实验以石墨为原料采用Hummers法制备氧化石墨烯,其具体步骤如下:称取1 g硝酸钠,2 g石墨,46 mL浓硫酸,将硝酸钠和石墨加入到浓硫酸中,在冰水浴的条件下搅拌。加入6 g高锰酸钾,在低于20℃的条件下搅拌90 min。在35℃的条件下搅拌30 min。加入92 mL去离子水,在98℃的条件下保持15 min。加入280 mL温水,10 mL的双氧水(3%)。离心,干燥,备用。

1.2 SnO2/石墨烯复合薄膜的制备

在SnO2/石墨烯复合薄膜的制备过程中,我们以SnCl2来作为氧化石墨烯的还原剂,在还原氧化石墨烯的同时,二价的Sn离子也被氧化为四价。具体的实验步骤如下:取0.02 g氧化石墨烯溶于20 mL去离子水中,超声震荡30 min。同时取0.01 mol的SnCl2·2H2O溶于50 mL甲醇中,超声震荡30 min。将氧化石墨烯溶液加入到SnCl2溶液中(其中氧化石墨烯与SnO2的摩尔比约为1:10),并加入少量的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),加氨水调节溶液的pH为9左右,强力搅拌2 h。将上述溶液放入反应釜中,在180℃下反应12 h之后,取出复合物,将其离心,干燥,然后备用。将制得的复合粉体配制成溶胶,用匀胶机在石英玻璃上涂膜。

1.3 测试方法

本实验采用日本岛津公司生产的XRD-6000型x射线衍射仪,铜靶;SEM采用菲利普公司生产的Sirion 200场发射扫描电子显微镜(field emission scanning electron microscope,FE-SEM)对二氧化锡石墨烯复合薄膜进行分析。紫外可见光光谱采用722N型紫外可见分光光度计测试,测试波长范围为320 cm-1~1 000 cm-1,测试分度为20 cm-1。采用Ha18800霍尔测试仪对导电薄膜进行测试,工作电压为220 V,样品尺寸:10 mm×10 mm,测试温度:300 K,场强为5 300 N/C。

2 结果与讨论

2.1 XRD分析

将制得的氧化石墨烯充分研磨之后,进行了该粉末的XRD测试,如图1所示。由图可知,在2θ=12.3。处有一个较强的衍射峰,该峰为氧化石墨的特征峰。根据布拉格方程计算可得氧化石墨的层间距为0.72 nm,与普通的石墨相比,其层间距明显增大,其原因在于强氧化剂的加入,使氧化石墨的周围产生了大量的含氧官能团,如烃基、羧基等。这些含氧官能团将石墨的层间距撑大。使得氧化石墨与普通石墨相比具有更大的比表面积。该测试结果表明本实验通過Hummers法成功制得了氧化石墨烯。

图2是SnO2/石墨烯复合粉体的XRD图。由图2可知,在20为26.5°、33.9°、51.7°三处均有较强的衍射峰,在Sn02的标准XRD图中,特征峰分别为26.6°、33.8°、51.8°。通过比较可知,衍射峰出现了轻微的偏移,说明在掺杂石墨烯之后,Sn02的晶格结构发生了改变,同时也说明了,石墨烯的掺人使SnO2的晶面间距发生了改变,晶粒尺寸增大。还原之后的石墨烯的标准衍射峰为2θ=25°,在图中并未观测到该衍射峰,可能是被26.5°处较强的衍射峰所遮盖。

2.2 SEM分析

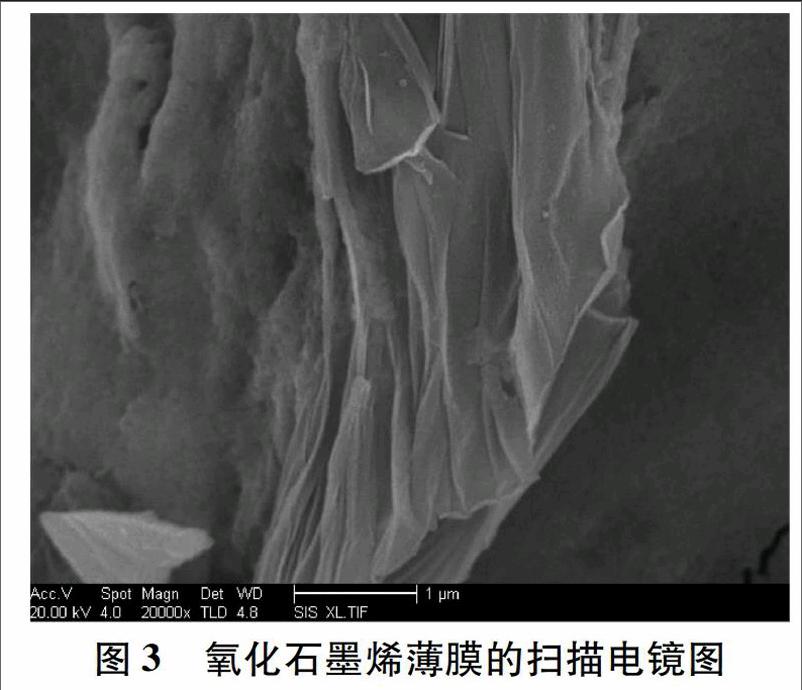

图3所示是将制得的氧化石墨烯配制成溶胶,在石英玻璃片上涂膜,用扫描电镜观测该薄膜的形貌,在20 000倍的放大倍数下,可观测到氧化石墨烯的层状结构,由于氧化石墨烯的表面积较大,且厚度较小,因此当沉积在玻璃片上时会形成明显的褶皱。通过氧化石墨烯边缘的翘起也可得知氧化石墨烯的厚度较小。

将制得的SnO2/石墨烯复合粉体配制成溶胶,在石英玻璃片上涂膜,用扫描电镜观测其表面形貌,如图4a所示,图中的层状结构即为还原后的石墨烯,与氧化石墨烯相比,褶皱明显减少,且存在层叠的现象,在石墨烯的表面层上分布着团聚程度不均一的SnO2分子,在试样周边有薄膜脱落现象,这是由于薄膜与基体玻璃附着性较差造成的,在SEM测试制样过程中,边缘脱落了。从图4b中可以看出,SnO2分子分散在石墨烯的片层上。特别在石墨烯片层的边缘,可以看到,每层石墨烯片层上都有石墨烯的附载,说明SnO2分子也存在于石墨烯的层问。在图4b中还可以看出,石墨烯片层不是连续的大块,而是分成了大小不等的微片,说明了石墨烯段发生了断裂。正是由于SnO2分子的存在,以及石墨烯层问范德华力的作用,使得石墨烯层出现了不同程度的断裂。但是这种断裂并不影响石墨烯和SnO2的复合效果。

2.3 复合薄膜的透光导电性能

图5是二氧化锡石墨烯复合薄膜在紫外可见光区的吸收光谱,如图所示,在300~1 000 nm范围内薄膜的透光性能很好,几乎都在90%以上,在近紫外光区有小而漫散的吸收带,其形成原因是二氧化锡基体内存在的缺陷导致的,它处于导带下浅能级位置。从图4中可以看出二氧化锡颗粒有一定的团聚现象,颗粒尺寸的改变显著地影响了纳米晶的能带结构,因此制备透明导电薄膜时,二氧化锡的制备工艺尤为重要。表1是根据霍尔效应测试计算的复合薄膜的表面方阻。五次测试是采用相同的制备条件下的平行试样,其薄膜表面方阻值具有一定的波动性,结合图4的sEM测定结果分析原因,我们认为是薄膜成分与微观结构的不均勻性造成的,并且在霍尔效应测试时取点具有随机性,致使每个平行试样的表面方阻值不同,五次测定的平均值为41Ω/口。

3 结论

以SnCl2·2H2O和氧化石墨烯为原料,采用溶胶水热法原位反应制备了石墨烯与氧化锡复合物,并在石英玻璃上制备出了SnO2掺杂石墨烯的薄膜。石墨烯呈良好的片层结构,与略有团聚的颗粒状的SnO2成功的复合在一起,原位反应掺杂使得两者之间渗合性较好,有效的抑制了二氧化锡颗粒的团聚。结果表明,在可见光区薄膜的透光性大于90%,表面方阻为41Ω/口,透光导电性能优于商用的FTO玻璃。但是复合薄膜与基体玻璃结合性较差,并且呈现出不均匀性,在今后的工作中需要进一步优化涂膜工艺和寻求更好的方法。

(编辑:王萍)