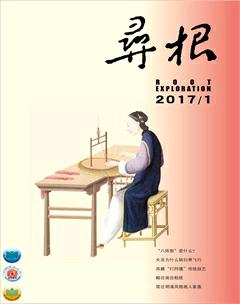

宋人《送学图》解

张礼永

法国学者米亚拉雷和维亚尔的《世界教育史》法文四卷本,汉译本只译了最后一卷,并且舍弃了原书中许多精美的插图,未免可惜。有趣的是,该书第一卷选用了一幅中国村学图作为封面。尽管语言不通,但显然作者或编者已经察觉此画构图之巧妙、画面之生动、背后含有深义,故而选用。事实证明,他们还是颇有慧眼的,这一幅图颇能反映中国人特有的教育认识,特别是“重教”的观念。

一

相传该图为宋人所作,今日所见实为明代画家仇英的临摹本,被录入《天籁阁摹宋人画册》。原作已佚,无法核对相似程度,但观画册中其他图像颇多相似,故而可认为其作反映了宋时的社会情况。

再观此图,主要由三部分组成,右上为课读的先生,颇有神采;左下描绘了一位母亲拉着儿子去读书,但是小孩似乎极不情愿,执意要看身后一位老农赶猪,母亲自然不同意;母子的相争惊动了学塾中的其他学生,也纷纷探头张望,至于赶猪的老农也呈现出惊讶状。三部分构成了一个三角形,构思可谓相当巧妙。

较早触及此类题材研究的畏冬先生指出作品的“情调是活泼欢快,诙谐而亲切的”,而且“丝毫没有‘望子成龙‘学而优则仕之类的说教意味”,反映了画家的创作“不是从封建礼教出发,而是从世俗的感情出发”(《中国古代儿童题材绘画》)。

二

确实,画家描绘的是世俗之情,但那时仍然是封建时代,难道画作能超然于時代之外,而不反映那个时代的观念吗?

我们细看画作,当中出现了一种动物,即猪,如果将其换成马、牛、羊之类,同样可收到类似的表达效果,可画家为什么选了本该被关在圈中却上街游走的猪?

或许有谓,如此漫想,实属强词夺理;可是我们再看一看、想一想谚语,或许会有一种醒悟,进而能体会到画家的良苦用心。

史襄哉的《中华谚海》(中华书局,1927年)中有“养子不读书,不如一头猪”的告诫,朱雨尊的《民间谚语全集》(益智书局,1933年)和费洁心的《中国农谚》(中华书局,1937年)都收录了此条。全国各地也有相近的谚语,略举如下:

河南长垣:“养子不读书,不如喂头猪。”

湖北荆山:“养子不读书,犹如一条猪。”

广东潮汕:“生囝唔读书,不如饲大猪。”

安徽徽州:“养子不读书,不如养肥猪。”

民谚不仅提醒父母要注重儿童的教育,还提醒世人要注意家庭乃至家族的教育,同样以猪作警诫,如下所示:

河南邓州:“三代不读书,赛

如一圈猪。”

江苏启东:“三代不读书,等

于一圈猪。”

安徽徽州:“三代不读书,好

比一窠猪。”

湖北武汉:“三代不读书,一

屋大蠢猪。”

相信看了这些警语,自然能够体会画家的匠心独具。

三

或许有谓,所举猪之警语确实多矣,然都是20世纪乃至21世纪才整理出来的,距离画作所处的宋代,相差近千年,宋人是否具有这样的意识?似属存疑。确实可能会存在这样的误差,现在所见的宋人著述中尚难见此直白之语,但历史有录于书者(即文字史料),有传于口者(即口传史料),还有见于画者(即图像史料)。

上举诸多谚语,其性质实为口传史料,何炳松曾谓“口传史料,经时既久,必能笔之于书”(《历史研究法》)。新文化运动中北京大学发起“歌谣运动”,曾波及全国,诞生了一批歌谣谚语集,口传史料得到了初步的整理。20世纪80年代国家启动了“民间文学三套集成”的工作,历时多年,口传史料得到了全面的整理,历史研究自然获益颇多。但是口传史料有一个问题,就是其源头难寻,往往无法推演其来龙去脉,而且中间会不断更新代替。只是宋人是否传唱过这些谚语,存疑。

再以文字史料言,唐代著名高僧寒山在诗中已言“养子不经师,不及都亭鼠”,他以“鼠”作喻,虽不如民间谚语的通俗、直白,但结构和劝诫的方式几乎一致,可见唐人已有这样的观念。

能够证实上述推断的,便是这幅《送学图》。这幅画作不是凭空想象出来的,而是画家基于对社会现象的观察创作出来的。虽有艺术加工的成分,但仍反映了社会的事实,由此也可见国人重教的观念由来已久。

四

王伯敏称此图为《孟母教子图》(《古代画家的儿童画选集》),不知其根据为何。不过这样的判断倒是提醒我们注意图中的性别因素,即由女子送孩子入学。这与后世的风俗有别,且以江苏为例。

江苏以长江为界,有苏南、苏北之分,两地在送子弟入学一事上也有差别。苏南有俗语“天上老鹰大,地下娘舅大”,地方习俗颇能体现此种观点,如儿童入学,需由舅父或外祖父送到学塾。苏州籍作家包天笑(1876-1973)的经历,可以为证。天笑入学之前,包家事先通知了外祖家,入学当日外祖家除了送来文房四宝以及喜饼等物,还遣舅舅特地过来相送。《钏影楼回忆录》中的“苏俗:父亲不送学堂,有母舅的,母舅送,没有母舅的,叔伯或其他长辈送”为民风的真实展现。苏北习俗,则由父亲领着,特殊情况改由舅父或其他男性长辈,至于母亲和祖母等女性绝对不能送其入学(《江苏省志·民俗志》)。旧时代,子弟入塾读书,即初入学,乃是家中的大事,故而需要郑重其事,而有种种形式的讲究,苏南、苏北父亲在此事上的职责虽有别,但两地都拒绝女子参与,却又是相同的。

或许有谓:此图所绘,无法证实就是初入学之事;或许是儿童前日逃学,当日由母亲亲自押送而来,这未尝没有道理,但同样也无法证实,故存此节,仅供参考。