松毛岭旌旗犹在 子弟兵忠魂未远

祁雷+朱晓枫

“当年红军就是在这里打响了长征前在闽最后一战,并成功开始战略大转移。”福建龙岩市长汀县党史专家钟鸣,指着绵延的松毛岭,说起当年那场激烈战事。

松毛岭是长汀县境内东南部的一座大山,从南至北横贯40多公里,从东至西宽15公里,历来为兵家必争之地。1934年9月下旬,著名的松毛岭战役就在这崇山峻岭之间打响。3万红军经过七天七夜惨烈战斗,付出近万人伤亡代价,抗击国民党军队7万人的凶猛进攻,为中央红军战略转移赢得了宝贵时间。

战斗结束次日,红九军团这支刚走下火线的英勇铁军,在长汀县南山镇钟屋村(旧名)观寿公祠前召开誓师大会后,迈出二万五千里长征的第一步。

《西行漫记》中这样写道:“从福建的最远的地方开始,一直到遥远的陕北道路的尽头为止……”其中的“福建的最远的地方”,就是钟屋村。长征开始后,近3万名福建儿女踏上征途,约占参加长征中央红军主力部队人数的三分之一。

三万红军血战七天抗敌七万

如今,在松毛岭东南面的山脚下,有一座叫文坊(旧名温坊)的村庄,距村口不远,一座新中国成立后修建的“温坊战斗革命烈士墓”矗立山间。每年清明,当地政府都会组织村民聚集在这里,点燃香火,祭奠这些为革命牺牲的烈士。

据记载,在革命年代,当时仅25户116人的温坊村,90%以上的青壮年男女参加了红军、游击队等。不幸的是,大部分人都壮烈牺牲了。

1934年9月1日晚,松毛岭保卫战的前奏——温坊战斗打响。温坊村与松毛岭主峰白叶杨岭遥遥相对,是后来红军阻击国民党军进攻的前哨阵地。

长汀县委党史研究室原主任康模生介绍,当时驻守温坊村的国民党军队对红军“运动战”战术估计不足,事前没有作严密布防和警戒,被打得措手不及。“等到我军打进温坊村里,敌人还在睡大觉!”康模生说。史料记载,整个温坊战斗,我军全歼敌人一个旅和一个团,缴获枪1600余支、子弹44万多发。

温坊战斗之后,真正的恶战爆发。

在中复村(钟屋村现名)松毛岭旧319国道护道班旁的半山腰上,矗立着一座“松毛岭战斗烈士纪念碑”,上面刻有开国上将杨成武的题字。当地老人说,碑底下葬有松毛岭战役中牺牲的数千烈士遗骨。

驱车前行,在崇山峻岭间,不时能看到一座座无名烈士墓和当年修筑的土木工事,似乎在述说着那场战斗的惨烈。沿着一条小径,我们终于到达松毛岭山顶。登高望远,当地党史专家向我们实地解说了当年的战斗。

1934年9月23日上午,红军长征前在闽最后一战打响。据康模生介绍,当时敌东路军3个师在飞机、大炮的掩护下,向红军松毛岭阵地发起猛烈进攻,红军和长汀地方武装与敌人展开激烈战斗。29日下午2时,红军左侧高地被敵夺占,形势十分严峻。指挥部当机立断,趁敌人立足未稳,迅速派出援军展开反冲锋,重新夺回高地。

这是悲壮的一战。《长汀县志》这样记载松毛岭战役:“是役双方死伤惨重,尸遍山野,战事之剧,空前未有。”据统计,大战给红军造成近万人的伤亡。当地老人回忆,战斗结束半个多月后,松毛岭上空仍血腥味不减,黑压压的绿头苍蝇云集在沾满血迹的松针毛尖上,把松枝都压断了。

这更是关键的一战。此役,中央红军和闽西地方武装以3万人的兵力,血战七天七夜,抗击国民党军队7万兵力的进攻,为中央主力红军实施战略转移赢得了宝贵时间。

老农先后送6个儿子上战场

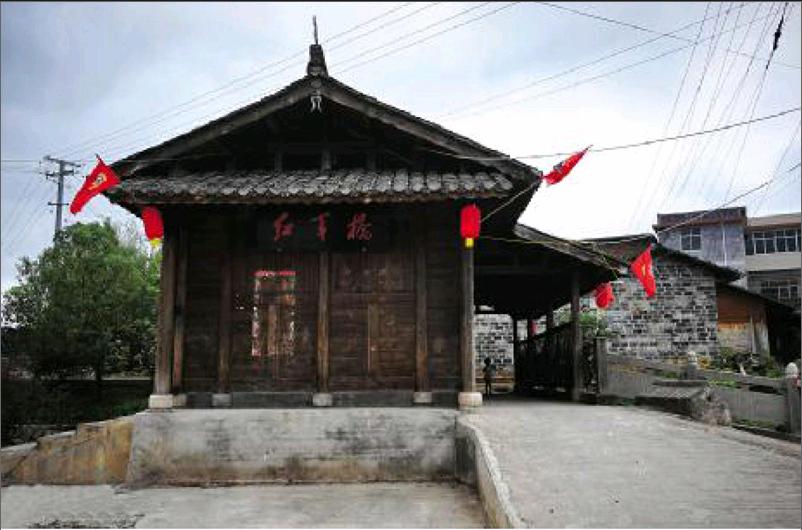

“救国不分男女”——在中复村的红军桥上,还留有当年的征兵标语,这里就是当年红军的征兵处。

在桥上的一根木梁上,还清晰保留着一条10多厘米长的刻度线,离地约1.5米。“达到这个高度,意味着人就能够背起上刺刀的步枪了。”长汀县南山镇文化站站长赖富家说。

红军在当地的群众基础打得非常牢,征兵工作一向进展顺利。1934年底,中央苏区临时中央政府提出开展“红五月突击扩红运动”,福建苏维埃政府大力动员,仅半年时间,当地就有7000多人参军。

当地有一位名叫罗云然的贫苦农民,先后将6个儿子送上了战场。“为了支援红军,老人将老大、老二、老三送上了前线,不幸的是,几个儿子先后在几次反‘围剿战斗中都牺牲了。”赖富家说。

松毛岭保卫战打响后,红军伤亡非常大,急需补充兵员。罗云然得知后,二话不说,带着剩下的3个儿子来到征兵处,要送孩子们参加红军。得知罗云然的情况,征兵的红军干部劝他留下小儿子在身边,被老人一口回绝:“没有红军、没有苏维埃,就没有我们。我和孩子们商量好了,就是断了香火,也要跟着红军干革命!”后来,这3个儿子也都为革命事业流尽了最后一滴血。

据统计,有近3万名福建人民子弟兵参加了长征,他们来自福建的近30个县市,其中以闽西的长汀、上杭、宁化、永定、连城、建宁等地为最多。

“家家无门板,户户无闲人”。男人们在前线帮红军挖战壕,后方的女人们也没有闲下来。78岁老党员钟家兴的母亲蔡招生,是当年钟屋村妇女赤卫队的队员。钟家兴老人回忆说,松毛岭保卫战爆发后,他母亲就组织了一支女子担架队,抢运红军伤员。

蔡招生和堂侄媳还拆了家里的门板,做成救护担架,冒着枪林弹雨将红军伤员抬下山。“战场在山上,野战医院在村里,中间至少有六七里地,全是山路,加上要躲避敌人的轰炸,一个来回下来都要三四个小时。”钟家兴至今还记得母亲的故事。

为了保证反“围剿”战斗和战略转移期间的物资供给,福建各苏区成为为中央红军提供给养和后勤保障的重要基地。长汀人民积极筹集粮食、斗笠、被服等军需物资,仅1931年到1934年,长汀就征集了逾3万担粮食。群众都表示,宁愿自己节省一点,也要让红军吃饱饭,打胜仗。

为了20年前一句诺言

“谁活着回来,谁就要为其他兄弟的父母尽孝!”这是82年前,钟根基等同村17名热血青年参军时,在红军桥上跪地起誓时的誓言。

然而,在残酷的战争中,活下来的只有钟根基一人。经过二万五千里长征后,钟根基先后参加了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,到1952年已是正团级军官。

为了兑现20年前的诺言,钟根基最终选择离开心爱的部队,回到了中复村老家。回村后,他婉拒了组织的工作安排,坚决要求留在村里务农。有的人说他“傻”,后来大家才明白,他这么做是为了更好地照顾死去的16个兄弟的家人。

此后,钟根基除了经常去看望这些烈士的遗属外,只要哪个兄弟的父母去世,他都会去做孝子,帮忙入殓扛丧。“我能活着帮战友尽孝,就是最大的幸福。”钟根基经常把这句话挂在嘴边。

钟根基终身未娶,1960年,他收养了两个失去父母的女婴,含辛茹苦将其抚养成人。20世纪末,老人离世前给养女留下遗言:“我死后,让我把军功章全部带走,这是我们17个兄弟用命换来的,我要还给他们!”

烈士后代忆當年:村口哭送丈夫结果竟成永别

“若要红旗飘万代,重在教育下一代”——在南山镇长窠头村钟宜龙家的门口,一副对联映入眼帘。

87岁的钟宜龙老人是烈士后代,亲生父母在他出生后没多久便被团匪杀害,后来被当地妇女游击队队长涂从孜收养。回忆起养母,钟宜龙充满了自豪:“她是很坚强的人。”

长窠头村位于长汀与连城交界的松毛岭山脚下,松毛岭战役打响后,涂从孜积极指挥当地妇女游击队,暗中给红军输送了很多物资。“我当时还小,经常深夜还看到她在缝送给红军的布鞋。”

1934年9月30日,在福建的红军兵分两路,开始了战略大转移。涂从孜赶去送丈夫钟大廷时,大部队已经出发了,她手拿布鞋,一边追一边哭喊着丈夫的名字,终于在村口的桥上追上了丈夫。不曾想,这一面竟成了永别。

养母的革命精神和情怀对钟宜龙影响至深,这么多年来,他对红色精神的坚持和传播从未懈怠。

1951年,当地发生了一场大火,钟宜龙震惊地看到,山上漫山遍野都是骨骸。后来证实,这些正是在松毛岭战役中牺牲的烈士遗骸。

“要让烈士入土为安!”此后的两年里,在当地党委、政府的带领下,钟宜龙和村民一道,将散落在山间的1000多位红军烈士的遗骸一块块拾回,安葬在隘头岽,并立起了一座两米多高的无名烈士墓碑。

走出钟宜龙家,不远处有一片长满青草的低洼地,当地村民称之为青草湖。在松毛岭战役中,许多伤重不治的伤员就埋葬在此。

1993年,当地兴建水泥厂时,在青草湖又发现大量烈士遗骸,钟宜龙得知消息后,叮嘱在村里的儿子钟绍锦积极协助当地政府,妥善处理好这些遗骸。每年清明前后,钟宜龙和村里的红军后代都会参加这些英烈的公祭活动,几十年来从未间断。

今年是红军长征胜利80周年,钟宜龙自掏腰包,在家里办起了“红色家庭展”,希望教育更多的后人。笔者注意到,墙边的木板上,张贴着有关红军的文字和图片;厅内的桌面上,放着长窠头村革命烈士调查表……

“我希望通过这种方式来纪念革命先烈,也让下一代人更好地铭记历史,传承这份红色精神。”钟宜龙说。