肥大细胞响应机械刺激与穴位敏化的生理基础

顾金涛,杨洪伟,沈周锋,丁光宏

1. 复旦大学上海市针灸效应与穴位功能重点实验室,航空航天系(上海,200433) 2. 上海市针灸经络研究中心(上海,201203)

肥大细胞响应机械刺激与穴位敏化的生理基础

顾金涛1,2,杨洪伟1,2,沈周锋1,2,丁光宏1,2

1. 复旦大学上海市针灸效应与穴位功能重点实验室,航空航天系(上海,200433) 2. 上海市针灸经络研究中心(上海,201203)

该文对肥大细胞响应机械刺激的有关文献加以回顾总结与分析,发现肥大细胞响应机械刺激与细胞外基质、粘附因子和细胞骨架密切相关,为探讨肥大细胞在针刺效应和穴位敏化中的作用机制提供了新线索。

肥大细胞; 穴位敏化; 机械刺激; 细胞外基质; 粘附因子; 细胞骨架

多年来,国内外学者在对经络本质和原理的研究,主要从经穴的组织形态、生理学、生物化学、物理学以及作用途径等多方面多学科进行了实验研究和临床研究。但各种还原论的假说,无法解释《灵柩·经脉》中概括经脉的功能“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。”《难经》中将十二经脉比作沟渠,奇经八脉比作湖海,可通过针刺进行调节。所以笔者认为基于功能效用的中医,经脉应该理解为所有脉管系统的总称,包括动脉、静脉、淋巴管以及部分神经功能的集合。

1879年Ehrlich首先发现了肥大细胞,它广泛地分布于界面组织,如皮肤及淋巴器官、呼吸系统、消化道和生殖系统各组织器官中,在小血管、毛细血管、淋巴管周围,在神经末梢、神经丛处大量聚集[1]。肥大细胞的分布特性,可以概括为分布在脉管系统周围。许多研究显示了肥大细胞在过敏、哮喘、类风湿关节炎、动脉粥样硬化及肿瘤等疾病中的作用[2],提示肥大细胞在针灸经脉治疗体系中的作用。20世纪70年代,宋继美[3]首先提出了肥大细胞与经络现象有关的假说。随后的研究发现了,经脉循行线下肥大细胞数量较多[4],穴位处血管密度较高[5]、肥大细胞数量较多[6]。肥大细胞释放组胺等物质,可以使血管通透性增加,因此经穴处的肥大细胞就如江湖水闸对血液通透性进行调节,与中医古籍中针刺经络作用效果描述类似。《灵枢·九针十二原》说: “五脏有疾也,应出十二原。”内脏有病会在特定的经穴处反映,与西医牵涉痛相似。《灵枢·经筋》中的“以痛为输”以及《灵枢·背输》中的“欲得而验之,按其处,应在中而痛解,乃其腧也”,即阿是穴、以痛为腧的取穴方法,作为诊断治疗的依据和方法。因此经穴的功能是与脏腑状态相关联的,具有动态特性[7]。有研究表明肥大细胞参与了穴位敏化过程[8],疾病状态下相关穴位处肥大细胞数量明显增多,手针和电针刺激可以显著调节穴位处肥大细胞的数量[9-10],手针效果较电针更显著[11-12]。

由于肥大细胞在神经、免疫以及内分泌系统中具有广泛的联系和作用,逐渐成为针刺以及经穴特异性研究中的焦点。然而大部分研究集中于对化学刺激的响应,鲜见系统对机械刺激(力学刺激)响应的机理研究。本文着眼于肥大细胞对机械刺激的响应,从细胞外基质、粘附因子和细胞骨架三个方面,将与肥大细胞响应机械刺激的有关文献进行整理与分析,冀能为肥大细胞针刺与穴位敏化机理以及相关疾病的研究提供新的视角和思路。

1 肥大细胞简介

1.1 肥大细胞的分化与成熟

一般认为,全身各处的肥大细胞来源于CD34+骨髓前体细胞/造血祖细胞(Bone Marrow Precursor Cells/Hematopoietic Progenitor Cells)[13-14],但有研究表明肥大细胞来源于脑而非骨髓[15]。肥大细胞以前体细胞的形式在血液中运输,到达组织后再分化成熟。成熟肥大细胞寿命长达数月至数年,且在一定刺激下会增殖[16]。

成熟后的肥大细胞主要由两种表型: 一种在人体被描述为 MCTC(等价于啮齿类动物的CTMC,Connective Tissue or Serosal MCs),其中含有类胰蛋白酶(Tryptase)和糜蛋白酶(Chymase),主要与皮肤有关; 另一种是 MCT(等价于啮齿类动物的MMC,Mucosal MCs),它只含有类胰蛋白酶,在黏膜组织中占主导地位; 第三种MCC占比很小,主要在鼻腔及肠道粘膜[17]。

1.2 肥大细胞对刺激的反应

肥大细胞通过不同的受体可以对广泛的刺激做出反应[18]。例如: 机械力、热、光和放射线等物理性刺激[19-21]; IgE 、IgG、干扰素(Interferon,IFN)、神经生长因子(Nervegrowthfactor,NGF)、神经肽、细菌、病毒以及药物等的化学性刺激[17,22]。

肥大细胞对刺激反应分为三个阶段: ①快速反应: 受到刺激后几秒内,释放已经存储在颗粒中的介质,如: 组胺、血清素(Serotonin,5-羟色胺)、肝素、蛋白酶、蛋白多糖、组织蛋白酶G抗体等[17]; ②释放快速合成脂质介质: 包括花生四烯酸及活性代谢产物,如前列腺素D2(PGD2),白三烯C4(LTC4),血栓素,和血小板活化因子(PAF)[22]; ③释放新合成的细胞因子和趋化因子: 细胞因子包括TNF-α,GM-CSF,SCF,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-10,IL-13,IL-14,bF-GF,EGF,PDGF,VEGF,IFN-γ和趋化因子如(MIP)-1-α,I-309,(MCP)-1和lymphotactin[17]。

1.3 机械刺激引起肥大细胞响应的过程

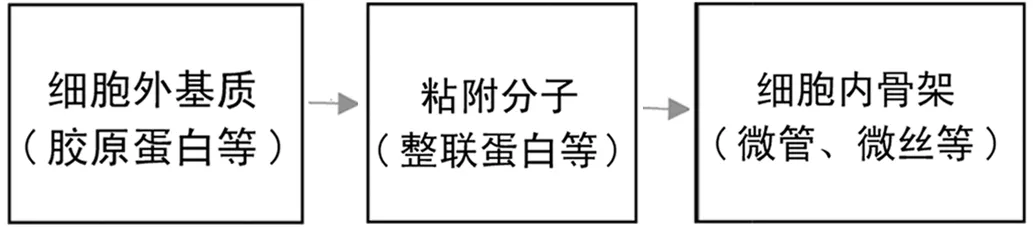

肥大细胞存在于组织中,肥大细胞响应机械刺激首先是一个机械刺激(力学信号)由外而内传递的过程。机械刺激通过细胞外基质(胶原蛋白)传递,机械刺激通过粘附因子(整合素、免疫球蛋白等)传递到细胞内骨架(微管、微丝、中间纤维),最终引起细胞响应。

2 细胞外基质在肥大细胞响应机械刺激中的作用

2.1 肥大细胞与胶原纤维的相互作用

余晓佳等[24]研究发现Ⅰ型胶原在其响应机械刺激中起到关键作用,用Ⅰ型胶原酶“足三里”穴位预处理破坏胶原纤维后,再手针针刺,针刺镇痛效果被显著抑制,同时肥大细胞脱颗粒率明显降低。此外,研究表明肥大细胞具有促进肺成纤维细胞增殖和分泌Ⅰ型胶原,肺成纤维细胞与肥大细胞直接接触共培养,肺成纤维细胞数量以及Ⅰ型胶原含量明显高于非接触共育或肺成纤维细胞单独培养。活化的BMMC分泌硫化肽白三烯(Sulfido-Peptide Leukotrienes),而与纤维细胞共培养后,则转为分泌前列腺素D。BMMC与纤维母细胞共培养时可增加表达,并能增强由活化引起的脱颗粒。RBL-2H3细胞与纤连蛋白粘附,增强介导的组胺释放[25],说明纤连蛋白能够调节肥大细胞脱颗粒的程度。

2.2 影响肥大细胞迁移募集的趋化因子

研究表明[26-27],肥大细胞在各种疾病发生发展以及在针灸治疗的过程中均会出现局部大量聚集,并释放相关物质参与反应。虽然肥大细胞寿命长达数月至数年,且成熟肥大细胞在一定刺激下会增殖[16]。但一些实验发现[28],局部增多的肥大细胞并非来源于增殖,而且肥大细胞可以在超敏反应30 min内快速募集[29]。可以诱导肥大细胞迁移募集的主要趋化因子有: 活化正常T 细胞表达及分泌的化学因子RANTES(Regulate upon Activation Normal T Cell Expressed and Secreted),巨嗜细胞、平滑肌细胞及浸润白细胞等合成分泌的单核细胞趋化蛋白-1(Monocyte Chemoattractant Protein-1,MCP-1),嗜酸性粒细胞选择性的化学趋化剂Eotaxin,干细胞因子(Stem Cell Factor,SCF),转化生长因子(Transforming Growth Factor,TGF),激活素(Activin,ACT),肿瘤坏死因子-A(Tumor Necrosis Factor-A,TNF-A)、白介素-4(Interleukin-4,IL-4)、白介素-8(IL-8),组胺(Histamine),C反应蛋白(C-Reactive Protein,CRP)。

3 粘附因子在肥大细胞响应机械刺激中的作用

3.1 整合素

整合素是跨膜异源二聚体,是细胞外基质与细胞骨架的桥梁,是细胞内外进行信号交流的关键位点。α亚基的氨基端参与细胞与细胞外基质之间的黏附,β亚基的羧基端在细胞内借助踝蛋白、α-辅肌动蛋白等与肌动蛋白纤维相连,形成整合素-细胞骨架复合物,并通过该复合物参与细胞骨架重排,介导信号转导通路[30]。肥大细胞表达α2β1、α3β1、α4β1、α5β1、αLβ2、αMβ2、αXβ2、αVβ2、α4β7等多种整合素蛋白,人与啮齿类动物肥大细胞、以及不同部位肥大细胞表达的整合素不同[31]。具有炎性抑制性药物如雷公藤红素可以降低肥大细胞整合素的表达,达到抑制炎症的作用[32]。

3.2 免疫球蛋白超家族

细胞间粘附分子(Intercellular Adhesion Molecule,ICAM)属于免疫球蛋白超家族(Immunoglobulin Superfamily,IgSF)。此外有神经细胞粘附分子(N-CAM)、血小板内皮细胞粘附分子(PE-CAM)、血管细胞粘附分子(V-CAM)。N-CAM&V-CAM介导非免疫细胞的粘附。肥大细胞表达ICAM-1、ICAM-2、LFA-2、LFA-3、c-kit[33]。肥大细胞释放的促炎性因子TNF-α、IFN-γ、IL-6可使白血球和内皮细胞粘附因子表达增加[34]。电针刺激大鼠“足三里”穴区,可使血管细胞间粘附因子表达增加[35]。这可能是由于肥大细胞释放的物质会引起皮肤微血管内皮细胞ICAM表达增加[36],促进肥大细胞前体在相关位置粘附。

3.3 选择素

肥大细胞也表达选择素-L(L-selectin),在过敏反应中,可通过注射L-selectin、ICAM-1或二者的单克隆抗体抑制肥大细胞的迁移聚集[29]。有研究表明,硫酸皮肤素(Dermatan sulfate,DS)可以通过L-选择素和P-选择素、趋化因子以及CD44的抑制,降低肥大细胞的脱颗粒率[37]。

4 细胞骨架在肥大细胞响应机械刺激中的作用

4.1 肥大细胞脱颗粒中细胞骨架的变化

细胞骨架改变是肥大细胞脱颗粒的基础。细胞骨架(微丝和微管)都会直接参与肥大细胞脱颗粒[38-39]。脱颗粒区域下,F-肌动蛋白(F-actin)会消失[40]。参与IgE介导的肥大细胞活化的细胞骨架重排有两种形式: 微丝解聚和微管聚合[41]。

4.2 微管

微管在体内处于动态平衡,微管的解聚与聚合受到微管蛋白异质二聚体浓度、GTP分子浓度、温度、pH值、钙镁离子以及相关蛋白浓度的调控。微管体外组装与去组装条件是: 在pH6.9,温度37 ℃,没有钙离子,存在镁离子,微管蛋白二聚体浓度达到1 mg/mL,GTP提供能量,微管可以自主装; 当温度低于4 ℃或加入过量钙离子,微管去组装。此外相关的微管特异性药物,如秋水仙碱(Colchicine)、长春花新碱(Vinblastine)、诺考达唑(Nocodazole)能阻止微管结构合成; 紫杉醇(Taxol)可以促进微管装配和保持稳定。

有研究表明秋水仙碱、诺考达唑都能降低肥大细胞的脱颗粒率,相同的效果诺考达唑只需秋水仙碱十分之一的剂量[42]。小剂量秋水仙碱可以有效地控制痛风性关节炎急性发作[43]。紫杉醇注射液可明显促进大鼠腹腔肥大细胞组胺的释放,组胺的释放与剂量成正比[44]。

4.3 微丝

细胞内的微丝也处于动态平衡,在体外存在镁离子、高浓度钾离子或钠离子,富含ATP可以促进肌动蛋白组装; 当在高浓度钙离子,低浓度钾离子或钠离子的条件下,微丝去组装。细胞松弛素(Cytochalasin),又称松胞菌素,可切断微丝、阻止组装。拉春库林A(Latrunculin A)可以阻止G-actin聚集成F-actin。此外Mycalolide、Kabiramide C、Jaspisamide A、Swinholide A、Sphinxolides、Reidispongiolides都有抑制肌动蛋白聚合形成微丝的能力[45]。维持微丝稳定的药物有: 鬼笔环肽(phalloidin)与F-肌动蛋白(F-actin)强亲和,可保持其稳定,而不与G-肌动蛋白单体结合,可用于F-肌动蛋白荧光标记。Amphidinolides抑制微丝的解聚,可以增强鬼笔环肽与F-肌动蛋白的结合能力。

有研究表明[46],肌动蛋白纤维能够传递和聚集外力从而激活MCs。汪丽娜等[47]使用细胞松弛素B断裂细胞骨架后,发现激活张力激活性(stretch-activated,SA)离子通道所需的压力降低。细胞松弛素B能增加包被补体的酵母多糖诱导的肥大细胞组胺的释放[48]。拉春库林、细胞松弛素D能增加肥大细胞受到刺激后脱颗粒率[49]。有研究发现[50]拉春库林B、细胞松弛素D、Jasplakinolinde能降低过敏原刺激肥大细胞IFN-γ的基因表达水平。

5 总结与展望

肥大细胞作为免疫细胞在过敏反应和炎性疾病中发挥重要作用已被人熟知,随着研究的深入,新近关于肥大细胞在脑功能[51]、肿瘤转移、组织纤维化[21]、针灸镇痛、经穴特异性等领域作用的研究,加深了对肥大细胞功能和响应认识。

本文从力学的视角回顾肥大细胞响应机械刺激的有关文献,明确细胞外基质、粘附因子、细胞骨架对肥大细胞响应机械刺激密切相关。破坏胶原纤维、纤连蛋白,降低肥大细胞粘附因子,促使微丝聚合和微管解聚,具有降低肥大细胞脱颗粒率的作用。控制局部血管内皮细胞粘附因子的表达,减少局部肥大细胞的迁移。通过以上力学视角,提供了控制肥大细胞响应的方法和途径,提示了控制或减轻由肥大细胞引起的过敏反应治疗药物选择思路。

针对宏观病证的中国传统中医药、针对微观机理的西方医药以及新兴的海洋生物制药在肥大细胞响应机械刺激的变化方面具有相似的效果,提示相关的比较研究可以加深对传统中医药作用机理的认识,为医务工作者以及相关研究人员提供了更加广阔的药物选择。

肥大细胞响应机械刺激的研究,将有助于理解传统中医针灸(机械刺激)的作用机理,提升针灸的治疗效果。针刺作用后,肥大细胞脱颗粒率升高,其释放的物质又可使穴区局部血管通透性增加,一定程度上揭示针刺效用机理。肥大细胞响应机械刺激生理基础,提示了针刺效果差异的微观基础。肥大细胞在疾病发生发展以及在针灸治疗的过程中数量以及敏感性的变化,可以成为理解和认识经穴特异性、穴位敏化研究的一个出发点。穴位敏化处的肥大细胞是否发生数量和敏感性的变化,以及肥大细胞是否是穴位敏化的关键因素还需要进一步研究进行验证,对这些有趣领域的探索,将为最终揭示穴位经络之谜提供科学基础。

[1] 呼格吉乐图,苏布达,王志,等. 肥大细胞的组织化学与超微结构异质性[J]. 中国细胞生物学学报,2007,29(6):840-844.

[2] Valeska H,Marc B,Christian T,et al. Advances in the understanding of mast cell function.[J]. Brit J Haematol,2008,142(5):683-694.

[3] 宋继美. 肥大细胞与经络现象[J]. 辽宁中医,1977(2):59-61.

[4] 祝总骧,徐瑞民. 经脉循行线下肥大细胞的定量观察[J]. 针刺研究,1990(2):157-158.

[5] 丁光宏,杨静,陈尔瑜,等. 人体组织液定向流动与经络[J]. 自然科学进展:国家重点实验室通讯,2001,11(8):811-818.

[6] 吴景兰,柴信美,蔡德华,等. 大白鼠穴位皮下结缔组织内肥大细胞的观察[J]. 解剖学报,1980(3):86-90,122.

[7] 喻晓春,朱兵,高俊虹,等. 穴位动态过程的科学基础[J]. 中医杂志,2007,48(11):971-973.

[8] 石宏,程斌,李江慧,等. 肥大细胞和P物质参与急性胃黏膜损伤大鼠体表穴位的敏化过程[J]. 针刺研究,2010,35(5):323-329.

[9] 李熳,施静,刘晓春,等. 电针对大鼠针刺穴位、穴旁和炎性痛病灶皮下肥大细胞数量的影响[J]. 中国针灸,2003,23(10):597-601.

[10] 何俊娜,罗明富,郭莹,等. 针刺大鼠耳穴及体穴治疗实验性胃溃疡的疗效与肥大细胞的关系[J]. 针刺研究,2008,33(3):159-163.

[11] 林俊,黄红,丁光宏,等. 穴区肥大细胞功能与针刺缓解急性佐剂性关节炎大鼠疼痛效应的关系[J]. 针刺研究,2007,32(1):16-19.

[12] 邹移海,何智明,汤建华,等. 捻转补泻手法对大鼠小肠系膜透明窗肥大细胞的影响[J]. 解剖学研究,1993(2):107-111.

[13] Krishnaswamy G,Kelley J,Johnson D,et al. The human mast cell: functions in physiology and disease[J]. Front Biosci,2001,6(5):D1109-1127.

[14] Payne V,Kam P C A. Mast cell tryptase: a review of its physiology and clinical significance[J]. Anaesthesia,2004,59(7):695-703.

[15] Lambracht-Hall M,Dimitriadou V,Theoharides T C. Migration of mast cells in the developing rat brain[J]. Develop Brain Res,1990,56(2):151-159.

[16] Abraham S N,John A L S. Mast cell-orchestrated immunity to pathogens[J]. Nat Rev Immunol,2010,10(6):440-452.

[17] Nelissen S,Lemmens E,Geurts N,et al. The role of mast cells in neuroinflammation[J]. Acta Neuropathol,2013,125(5):637-650.

[18] Moon T C,Befus A D,Kulka M. Mast cell mediators: their differential release and the secretory pathways involved[J]. Front Immunol,2014,5:569-569.

[19] 张迪. 肥大细胞功能对针刺镇痛效应的影响及其对中医治疗过程中的物理刺激的敏感性机制研究[D]. 上海:复旦大学,2007.

[20] Zhang D,Spielmann A,Wang L,et al. Mast-cell degranulation induced by physical stimuli involves the activation of transient-receptor-potential channel TRPV2[J]. Physiol Res,2011,61(1):113-124.

[21] 魏正茂,窦永起. 放射性肺损伤靶细胞间的相互作用[J]. 临床内科杂志,2006,23(11):791-792.

[22] 肖淑华,刘阳阳,魏连海,等. 肥大细胞的研究进展[J]. 生理科学进展,2011,42(2):104-107.

[23] 邓文斌,李萍. 肥大细胞的研究进展[J]. 齐鲁医学检验,2005,16(4): 1-2.

[24] 余晓佳,丁光宏,姚伟,等. 穴位处胶原纤维在针刺大鼠“足三里”镇痛过程中的作用[J]. 中国针灸,2008,28(3):207-213.

[25] Hamawy M M,Oliver C,Mergenhagen S E,et al. Adherence of rat basophilic leukemia (RBL-2H3) cells to fibronectin-coated surfaces enhances secretion[J]. J Immunol,1992,149(2): 615-621.

[26] Olsson N,Taub D D,Nilsson G. Regulation of mast cell migration by TH1 and TH2 cytokines: identification of tumour necrosis factor-α and Interleukin-4 as mast cell chemotaxins[J]. Scandinav J Immunol,2004,59(3):267-272.

[27] 向梅,吕杰强,朱雷琼. 肥大细胞局部募集的研究进展[J]. 医学综述,2006,12(10): 588-590.

[28] Trautmann A,Toksoy A,Engelhardt E,et al. Mast cell involvement in normal human skin wound healing: expression of monocyte chemoattractant protein-1 is correlated with recruitment of mast cells which synthesize interleukin-4 in vivo[J]. J Pathol,1999,190(1):162-176.

[29] Yuka S,Minoru H,Yuko K,et al. L-selectin or ICAM-1 deficiency reduces an immediate-type hypersensitivity response by preventing mast cell recruitment in repeated elicitation of contact hypersensitivity[J]. J Immunol,2003,170(8):4325-4334.

[30] Desgrosellier J S,Cheresh D A. Integrins in cancer: biological implications and therapeutic opportunities[J]. Nat Rev Cancer,2010,10(10):9-22.

[31] 王玲. 粘附分子对肥大细胞,嗜碱性粒细胞功能的调节[J]. 国际免疫学杂志,1995(3):137-140.

[32] 鲍一笑,孔宪涛,张玲珍,等. 雷公藤红素对人肥大细胞系粘附能力和粘附分子表达的影响[J]. 现代免疫学,1998(4):206-209.

[33] 李莉,朱丽君,张玲珍,等. 肥大细胞与胶原粘附能力及粘附机制[J]. 解放军医学杂志,1998,23(5):404-406.

[34] Zhang J,Alcaide P,Liu L,et al. Regulation of endothelial cell adhesion molecule expression by mast cells,macrophages,and neutrophils[J]. PloS one,2011,6(1): e14525.

[35] 宋晓晶,罗明富,蒋瑾,等. 电针对大鼠穴区血管内皮细胞间黏附因子1表达及肥大细胞分布的影响[J]. 针刺研究,2014,39(6):461-465.

[36] Lee K H,Ji Y K,Kang D S,et al. Increased expression of endothelial cell adhesion molecules due to mediator release from human foreskin mast cells stimulated by autoantibodies in chronic urticaria sera[J]. J Investig Dermatol,2002,118(4):658-663.

[37] 杜海燕,姬胜利,曹吉超. 硫酸皮肤素衍生物对大鼠肥大细胞脱颗粒的影响[J]. 中国生化药物杂志,2003,24(5):217-219.

[38] Allen J D,Jaffer Z M,Su-Jung P,et al. P21-activated kinase regulates mast cell degranulation via effects on calcium mobilization and cytoskeletal dynamics[J]. Blood,2009,113(12):2695-2705.

[39] Kana O,Yoshihiko T,Takehito U,et al. DOCK5 functions as a key signaling adaptor that links FcεRI signals to microtubule dynamics during mast cell degranulation[J]. J Cell Biol,2014,211(7):1407-1419.

[40] Joulia R,Gaudenzio N,Rodrigues M,et al. Mast cells form antibody-dependent degranulatory synapse for dedicated secretion and defence[J]. Nat Commun,2015,6:6174-6174.

[41] Fukata M,Watanabe T,Noritake J,et al. Rac1 and Cdc42 capture microtubules through IQGAP1 and CLIP-170[J]. Cell,2002,109(7):873-885.

[42] Tatsuya O,Masatoshi H,Hiroshi O. Microtubule disruption suppresses allergic response through the inhibition of calcium influx in the mast cell degranulation pathway[J]. J Immunol,2005,174(8):4584-4589.

[43] 林杰. 不同剂量秋水仙碱治疗痛风性关节炎的效果比较[J]. 中国当代医药,2014,21(5):80-83.

[44] 高玉清,王彩霞,刘勋涛,等. 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)过敏反应原因研究[J]. 河北医药,2015(16)2521-2524.

[45] 陈雪红,苗嫄昕,牛兆山,等. 以细胞骨架为靶点的海洋抗肿瘤大环内酯类化合物的研究进展[J]. 中国海洋药物,2010(4):59-65.

[46] Kimihide H,Hitoshi T,Masahiro S. Actin stress fibers transmit and focus force to activate mechanosensitive channels.[J]. J Cell Sci,2008,121(Pt 4):496-503.

[47] 汪丽娜. 肥大细胞膜机械敏感性离子通道的研究[D]. 上海:复旦大学,2009.

[48] 祝文娴. 提纯的大鼠肥大细胞在吞噬作用时介质的释放[J]. 国外医学 (免疫学分册),1983,3: 159.

[49] Frigeri L,Apgar J R. The role of actin microfilaments in the down-regulation of the degranulation response in RBL-2H3 mast cells[J]. J Immunol,1999,162(4):2243-2250.

[50] 金聪,宁钧宇. 颗粒性过敏原对致敏小鼠肥大细胞生成干扰素的影响研究[J]. 环境与健康杂志,2011,28(4):292-295.

[51] 张帆,雍武,邵枫,等. 中枢肥大细胞在脑功能和行为调节中的作用[J]. 心理科学进展,2014(10):1597-1607.

Physiological Basis of Mast Cells in Acupuncture Effects and Acupoint Sonsitization

GU Jintao1,2,YANG Hongwei1,2,SHEN Zhoufeng1,2,DING Guanghong1,2

1. Fudan University Shanghai Key Laboratory for Acupuncture Mechanism and Acupoint Function,Department of Aerospace(Shanghai,200433) 2. Shanghai Research Center for Acupuncture and Meridians(Shanghai,201203)

This article reviews the development of researches on mast cells in response to mechanical stimuli,and the high correlations of extracellular matrix (ECM),adhesion molecules and cytoskeleton with mast cells in response to mechanical stimulation have been found,providing clues for the mechanisms of mast cells in acupuncture effects and sensitized acupoint.

mast cell,acupoint sonsitization,mechanical stimuli,ECM,adhesion factor,cytoskeleton

10.3969/j.issn.1674-1242.2017.01.003

国家973项目(2012CB518502); 国家自然科学基金(81574053、81473750); 国家自然科学基金重大项目(81590953);上海市针灸机制与穴位功能重点实验室项目(14DZ2260500)

沈国锋,13110290003@fudan.edu.cn

R245

A

1674-1242(2017)01-0013-06

2017-01-19)