青花瓷的谈古论今

何新华

青花瓷,是我国四大名瓷之一,属于釉下彩瓷。在传统陶瓷中占重要地位。所谓釉下彩瓷,就是直接在素坯上用青料作画或涂鸦后施以一层透明釉,用1200℃以上高温直接烧制而成。其发色青蓝秀美,因而唤为“青花瓷”。那么青花瓷何时出现?又是如何俘获世人的心的呢?众说纷纭,莫衷一是。对于青花瓷是何时产生的这一问题,直到现在人们都是各执一词,人们继续在争论到底青花瓷是始于唐代还是元代。

传统认为,青花瓷是始于元代的,但是从1975年开始扬州不断发现唐代青花瓷,其发源地一直是个谜。1998年,一艘沉没于印度尼西亚勿里洞岛海域的沉船被打捞出水,人们为它取名“黑石号”。经研究,“黑石号”是一艘阿拉伯人制造的帆船,船上装载的60000多件器物,基本上都是中国制造,其中大部分是瓷器。在这些瓷器中,专家发现了一只写有“唐宝历二年”的碗。“黑石号”上出现了3件完整的青花瓷盘。盘心画有菱形框,周围绘有棕榈形叶片,边沿为仿唐代金银器的内起四棱。其色彩素雅清淡,呈现出梦幻般的蓝色。

到了2005年4月至2007年12月,国家和河南省考古专家对巩义窑址进行了考古发掘,并证实唐代青花瓷的发源地就是巩义窑址。发现了唐代青花瓷片,有碗、枕等实物。其中,葵口碗胎白,胎质细腻,烧结度高,绘折技花卉纹饰。“这些唐代青花瓷弥足珍贵,证实了唐代青花瓷的发源地就是巩义窑址。”经考证,青花瓷中的纹饰与江苏扬州唐城和印度尼西亚黑石号沉船出土的唐青花相比,它们的器型特点相似,其青花图案虽略有差异,却有着相同的胎釉特征。如此看来,唐代的青花瓷器是处于青花瓷的滥觞期,从扬州出土的青花瓷片来看,其青料发色浓艳,带结晶斑,为低锰低铁含铜钴料,应是从中西亚地区进口的钴料。其纹饰除丹麦哥本哈根博物馆收藏的鱼藻纹罐以外,其余的均为花草纹。其中花草纹又分两大类,一类是典型的中国传统花草,以石竹花、梅花等小花朵为多见。另一类是在菱形等几何图形中夹以散叶纹,为典型的阿拉伯图案纹饰。从这一点来看,并结合唐青花出土较多的地点(扬州为唐代重要港口),可证明唐青花瓷器主要供外销。但是其胎较粗糙,呈米灰色,烧结度较差。底釉白中泛黄,釉质较粗。胎釉之间施化妆土,器型以小件为主,有碗、罐、盖等。这也成为许多人不接受“唐青花”这个名号的一大原因。

其实,大部分不接受唐青花的人都是由于唐青花的烧制工艺、青料用料以及烧制温度等方面原因,觉得“唐青花”不属于青花。就烧制工艺来看,他们认为“唐青花”属于类似釉中彩的烧制方法,这违背了青花的最基本设定,前面我们说了,青花是一种釉下彩绘,在这一点上,是很难同意“唐青花”的存在。为什么说“唐青花”是属于类釉中彩呢?釉中彩又是什么呢?釉中彩是指其颜料的熔剂成分不含铅或少含铅,按釉上彩方法施于器物釉面,通过1 1 0 0~1 2 6 0℃的高温快烧,釉面软化熔融,使颜料渗入釉内,冷却后釉面封闭,烧成后有釉下彩的效果。所以,人们认为“唐青花”其实是属于一种蓝彩器,这种蓝彩器也有两种,其中一种蓝彩器应当称作“亚高温白釉釉中彩蓝彩瓷器”,这种瓷器是在生坯上施化妆土,在1 2 0 0℃~1 2 5 0℃之间烧成素胎,然后罩以透明釉,待釉干,以钴料绘画纹饰后在不高于素烧温度的亚高温还原焰中二次烧成;另一种蓝彩器是“低温白釉釉中彩蓝彩陶器”,这实际上是巩县窑生产的低温唐三彩釉陶器的一个品种。它是在胎体表面施白色化妆土,素烧后罩低温白釉,再在釉上用加入铅的低温钴蓝料点彩或绘画(有时在蓝色花纹中以黄彩点缀),然后入窑在900℃左右氧化焰中烧成。而且最直观地说,“唐青花”的施彩位置是凸出来的,而釉下彩的特点就是平滑甚至有可能凹下去,这是因为彩料绘于胎面被吸附,并且罩釉时釉水消耗气压下自然匀平所致。所以综上所述,其烧制工艺和温度与青花瓷标准不符。从青料方面说,一般青花瓷用的青料除进口苏麻离青料和回青料因特殊成份问题,浓重处烧制过程容易晕散,国产青料窑温过高时容易晕散外,在胎与彩料相互吸附力和彩料自身凝聚力的双重作用下,一般都蓝白界线分明,十分清晰。而釉中烧制的就不一样了,由于缺少与胎体的吸附力,在熔融状态下向釉中沉降的过程中,彩料外围分子极易被熔融运动着的釉质中上升气泡扯离开来,造成边界不清的晕散状态,同时往往把纹饰笔道两旁、特别是距离相近的笔道间的白釉染成淡蓝色或其他颜色,这可以说是釉中彩的一个非常大的缺陷。

我认为,尽管“唐青花”的存在于科学上证据不足,但是,我觉得元青花的繁盛也不会是突然出现,一定有着必然性与延续性,这是历史的传承,正是这些不辞辛劳的匠人们,一点一点创造出的奇迹,争论这些已经意义不大,只能通过这些论证越发了解中华文化的渊源流长。

元代青花是青花发展的全盛时代,其大改传统瓷器含蓄内敛风格,以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向高峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰。元代征服阿拉伯地区,伊拉克、土耳其、伊朗等都属于元代藩属国范围。但由于陶瓷产品的一成不变,导致出口销量逐渐疲软。元代中期只有龙泉窑和景德镇青白瓷是大宗出口商品,北方磁州窑也只是零星出口,其他窑口基本转向国内市场。而阿拉伯地区的色釉陶器相比唐、宋同时期产品已经有很大进步,尤其装饰上普遍受到欢迎。政府为了拉动海外的巨大市场,也为了捍卫中国瓷器的世界独特地位,为了宗教和文化产品对海外藩属国的文化影响力渗透,顺便也压制阿拉伯地区逐渐成熟起来的多彩绘陶器势头。这种背景下,元青花在元代中期逐渐试验成功,虽然有阿拉伯影响的因素,除青花钴料依赖进口而外,元青花的文化背景、装饰构图、纹饰绘画、瓷器工艺都屬于本土发掘,大量借鉴和结合中国历代传统工艺和传统纹饰并在此基础上进行创新。

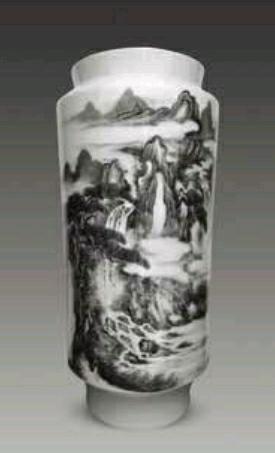

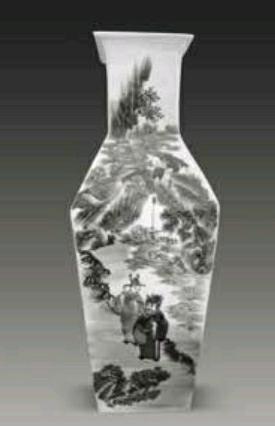

明清时期的青花瓷可以说是一个坡坎,是走向鼎盛却又衰落的时期。明永乐、宣德时期是青花瓷器发展的一个高峰,以制作精美著称,纹饰多见各种缠枝或折枝花果、龙凤、海水、海怪、游鱼等。胎质较以前细腻致密。釉质肥润,多见橘皮纹。两朝的器物相比,永乐的器型较轻薄、秀美,青花发色较浓艳、铁锈斑痕更重,纹饰较疏朗,描绘更细腻。而宣德器器体较厚重,纹饰较紧密,底釉略泛青,带款器较多,而且其影响大、产量高、品种繁多。正统、景泰、天顺三朝,由于受政治动荡、天灾人祸等因素影响,导致了经济的衰退。由于“禁造官样瓷器”的政策,故这一时期瓷器数量少,被称为陶瓷史上的“空白期”。清康熙是青花发展的又一个全盛时期,器物造型丰富,工艺水平高超。主要使用浙料和珠明料,青花发色前期较灰暗,中期以后青幽翠蓝、明快亮丽。画法早期以单线平涂为主,气势粗犷,中期以后则勾勒、渲染、皴法等并用,绘画精细,并且出现了青花五彩,且备受推崇。到了清雍正时,青花工艺精细,修胎讲究,民窑器则粗糙、有旋胎痕。但好景不长,乾隆朝时尤其是后期工艺开始走下坡路,其大部分原因还是粉彩瓷的崛起。嘉庆前期的器物基本与乾隆相同,但工艺粗糙,造型厚重笨拙,釉稀薄而发灰、泛青。道光、咸丰、同治时期的器物大体相近,青花发色飘浮,胎质粗糙,釉稀薄,胎釉结合不紧密,纹饰以吉祥图案为主。后期青花瓷的市场基本上被仿古青花所占据,光绪时期仿康熙器水平较高,但胎体较轻,白釉较薄而发涩,修胎也不够精细。其他器物则无论胎釉和造型均与同治相近,青花加料彩器多见。款识除年款外,还有“长春宫制”、“坤宁宫制”、“储秀宫制”等,伪托款多见“康熙年制”、“若深珍藏”等。民国时期仿制瓷器行业兴盛,民国较多仿制清朝康熙时期青花,仿制瓷器型有棒槌瓶、冰梅罐等,虽然在外形、颜色、图案纹饰上与康熙时期青花相似,但是在其他方面就不如真品的好,康熙时期青花瓷胎质细腻、轻薄,而民国仿青花胎质粗糙、厚重,器皿口沿和底足等细节部分处理的不好,器型不够规整等。民国以后,景德镇摆脱了官方的束缚,摆脱了清代二百多年的惯性,出现了一批民间陶瓷艺术家,有的还受过西方教育。他们在景德镇发挥自己的个性,创造了民国时期最漂亮的一种青花瓷器,其代表人物就是珠山八友。在现代社会,也有着无数陶艺家们在努力将它发扬光大,在努力创作出一件件精美绝伦的青花瓷作品,在这片东方的沃土上,我相信会有更加令人震惊的陶瓷艺术被创作出来。