晋安区休闲农业发展研究

吴 琳

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350007; 福州市晋安区委党校,福建 福州 350014)

晋安区休闲农业发展研究

吴 琳

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350007; 福州市晋安区委党校,福建 福州 350014)

通过对晋安区休闲农业的资源禀赋、发展机遇、发展现状和存在的问题等方面进行调研分析,总结出晋安区休闲农业的发展模式以生态休闲、农事体验、教育科普为主,且大多数是以多种开发模式并存。进而针对现有问题,从加强政府管理、完善配套服务、发展人才队伍、打造文化特色、拓宽宣传渠道等方面探讨晋安区休闲农业的发展方向与对策。

休闲农业;供给侧结构性改革;晋安区

2015年中央经济工作会议强调,通过着力推进供给侧结构性改革适应和引领经济发展新常态,推动中国经济持续健康发展。农业供给侧改革作为供给侧结构性改革的重要环节,首次出现在2016年的中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,通过大力发展休闲农业和乡村旅游来推进农村产业融合,促进农民收入持续较快增长。2017年中央一号文件再次提出,要大力发展乡村休闲旅游产业,充分发挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势,利用“旅游+”“生态+”等模式,推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合。由此可见,休闲农业作为实现农业多功能性的重要方式和现代农业的重要组成部分,是农业供给侧结构性改革的重要切入点,对于转变农业发展方式、优化农业产业结构、促进农业可持续发展、推动美丽乡村和社会主义新农村建设、统筹城乡一体化发展具有十分重要的意义。

休闲农业是一种将农业和旅游业有机结合的新兴产业,兼具农业和旅游业的特征和功能。休闲农业的内涵是指以“三农”为背景,利用农业资源、农业景观和农村环境,以农林牧副渔生产和农村文化生活为依据,以休闲农场为载体,增进人们对农业及农村体验为目的,具有“三生”(生产、生活、生态)一体和第一、第二、第三产业功能特性的新型产业形态[1]。休闲农业依托农业的生产活动与经营活动、农村的生态环境与村落景观、农民的农耕生活和民俗文化,借助科学合理的规划与园区设计,充分发挥农业的多功能性,使农业与第二、第三产业有效衔接,延长产业链条,增加农业附加值,拓宽农民的增收渠道,解决农村富余劳动力的就业问题,实现农村贫困人口脱贫致富。同时,满足城市居民休闲养生的需求,实现经济效益、社会效益、生态效益的共赢。

目前,我国休闲农业呈现出发展速度迅猛、布局不断优化、层次大幅提升、模式更加多元的特点,成为农村经济发展新的增长点。2015年,全国休闲农业和乡村旅游接待游客超过22亿人次,营业收入超过4400亿元,从业人员790万人,其中农民从业人员630万人,带动550万户农民受益。“十二五”时期游客接待数量和营业收入年均增速均超10%[2]。但与此同时,休闲农业也存在着供需结构性失衡的问题。随着“十三五”时期人们生活水平的进一步提高和休闲时间的增加,对休闲农业的多样性、体验性、生态性、科普性、创意性、文化性等诸多方面提出更高的消费需求,而现有休闲农业产品的有效供给却无法与之相适应。应探索促进休闲农业发展方式的转变、产业结构的提档升级,从而推动农业供给侧结构性改革。

晋安区的休闲农业起步于20世纪80年代末。晋安区拥有良好的发展休闲农业的资源禀赋和区位优势,其休闲农业的发展具有十分广阔的市场前景。尤其是近年来,随着人们生活水平的提高以及休闲消费需求的增长,晋安区的休闲农业也得到迅速发展,并已建设出一批具有相当知名度和产业规模的休闲农业园区。然而,在休闲农业的发展过程中不可避免存在一些问题,如何在“十三五”时期抓住发展机遇,进一步利用和发挥区位优势、资源优势和文化优势,克服和解决现有问题和瓶颈,完善优化发展模式,把晋安区的休闲农业推向新的高度,实现休闲农业的可持续健康发展,促进实现“机制活、产业优、百姓富、生态美”的有机统一,是目前迫切需要解决的重大课题。因此,深入分析晋安区休闲农业的发展现状对于推动休闲农业的发展具有重要意义。在此背景下,本文以福州市晋安区为调研对象,分析该区休闲农业的资源禀赋、发展机遇、现状与问题,并提出相关的发展对策建议。

一、晋安区休闲农业发展的资源禀赋

(一)区位优势

作为福州市下辖面积最大的城区,晋安区依托福州优越的区位条件,在城际交通方面以高铁、高速公路、港口、机场为主架构的立体式交通体系,以及以国道、省道、县乡公路、镇村道路为主体的城乡互补式路网体系。利用本区交通的便利性和通达性,可以有效联动周边地区和省区,扩展客源市场。晋安区优越的地理区位、便捷的交通条件,为推动晋安区休闲农业的发展奠定了坚实的基础。

(二)资源优势

丰富的自然生态资源和特色农业资源为晋安区的休闲农业发展提供了良好的环境条件、稳定的品质保证和有力的产业支撑。

1.自然生态资源。晋安区是城市和乡村相结合的城区,北峰山区的面积约占城区面积的77%,自然生态资源优势显著,享有“福州后花园”的美誉。目前,全区森林蓄积量达317.96万m3,森林覆盖率达65.87%,城巿规划建成区绿地率达45.22%,绿化覆盖率达46.79%,人均公园绿地面积达34.86 m2,位于福州五城区的首位[3]。晋安区拥有丰富的矿产资源,是全国最大的叶腊石矿区之一。作为“省石”“国石”第一候选石的寿山石就独产于此,享誉海内外。宦溪镇桂湖的温泉资源量大质优,是不可多得的自然生态优势。

2.农业资源。晋安区粮食作物以中稻、甘薯为主;经济作物以茶叶为主,主产地是宦溪镇的捷坂地区。近年来,晋安区对农业基础设施的投入建设持续加大,花卉、茶叶、笋竹、果蔬、食用菌等特色农业产业品质不断提升,都市现代农业、休闲农业企业、省级农民创业园示范基地发展建设情况良好。晋安区的农业产业化水平不断提高,7家农业企业获评市级以上龙头企业。2015年,晋安区实现农业总产值7.7亿元,农民人均可支配收入1.57万元[4]。晋安区依托本地区的特色农业、品牌农业和生态农业发展的优势,因地制宜、兼容并蓄地探索如何结合本区的资源环境条件提升休闲农业的发展层次和内涵品质。

(三)文化优势

被评为“中国民间艺术之乡”的晋安区,文化资源底蕴深厚、历史悠久。依石造型、技艺精湛的寿山石雕和以“无声的诗”“立体的画”而闻名遐迩的西园软木画,都是国家级非物质文化遗产。福州角梳、象园木雕、磨漆画等,也都是晋安区的民间手工艺瑰宝。国家级非遗西园村的地术拳,以武术文化的形式让晋安区的传统文化内涵更加异彩纷呈。同时,晋安区还拥有寿山石文化、岭头文化、温泉文化、畲族民俗、朱子文化、红色文化、花茶文化等。这些晋安区引以为豪的文化都极具开发潜力和价值,倘若能下大力气保护传承、整理挖掘,积极寻找与休闲农业的切入点,将有利于推动晋安区休闲农业的特色化、品牌化发展。

二、晋安区休闲农业发展的机遇分析

(一)政策扶持

近年来,为了更好地推动休闲农业的快速健康发展,从国家到地方先后出台了一系列促农强农的扶持政策和指导意见。国家层面:《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的通知》《关于积极开发农业多种功能大力促进休闲农业发展的通知》《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》等对下一阶段休闲农业的发展作出了部署、指明了方向。地方层面:省市政府相继出台了休闲农业的相关发展规划和扶持政策,如《福建省“十三五”现代农业发展专项规划》《福州市都市现代农业发展规划(2013-2020年)》《加快发展福州市休闲农业产业意见》《福州市休闲农业发展规划(2016-2020)》等。

当前,福州正处于“四区叠加”(国家级新区、自贸试验区、海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区)的重大战略机遇期。晋安区休闲农业的发展,应积极主动承接“四区叠加”的辐射效应,争取迎来新一轮的大发展。

(二)需求旺盛

随着经济社会的发展和人们生活水平的提高,在物质需求已经基本满足的情况下,人们在精神层面有了更高的追求。而休闲农业作为观光、休闲、体验的重要载体,它的出现正好契合了人们的精神需求,满足了人们想要从都市快节奏生活中解脱出来,体验慢生活、闲适的乡野乐趣的要求。

伴随着“大众旅游时代”的兴起、带薪休假制度的不断推进和弹性休假制度的意见出台,人们可以自由支配的闲暇时间日益增多。收入水平的提高、休闲时间的增多,使人们休闲需求的实现成为可能。综合考虑经济因素和时间因素,人们更倾向于在周末选择短途旅行来放松身心。因此,晋安区的休闲农业对于邻近区(县)居民来说,相较其他名气大却距离远的名胜景区更具有吸引力和竞争优势。

三、晋安区休闲农业的发展现状与问题

(一)发展现状与主要模式

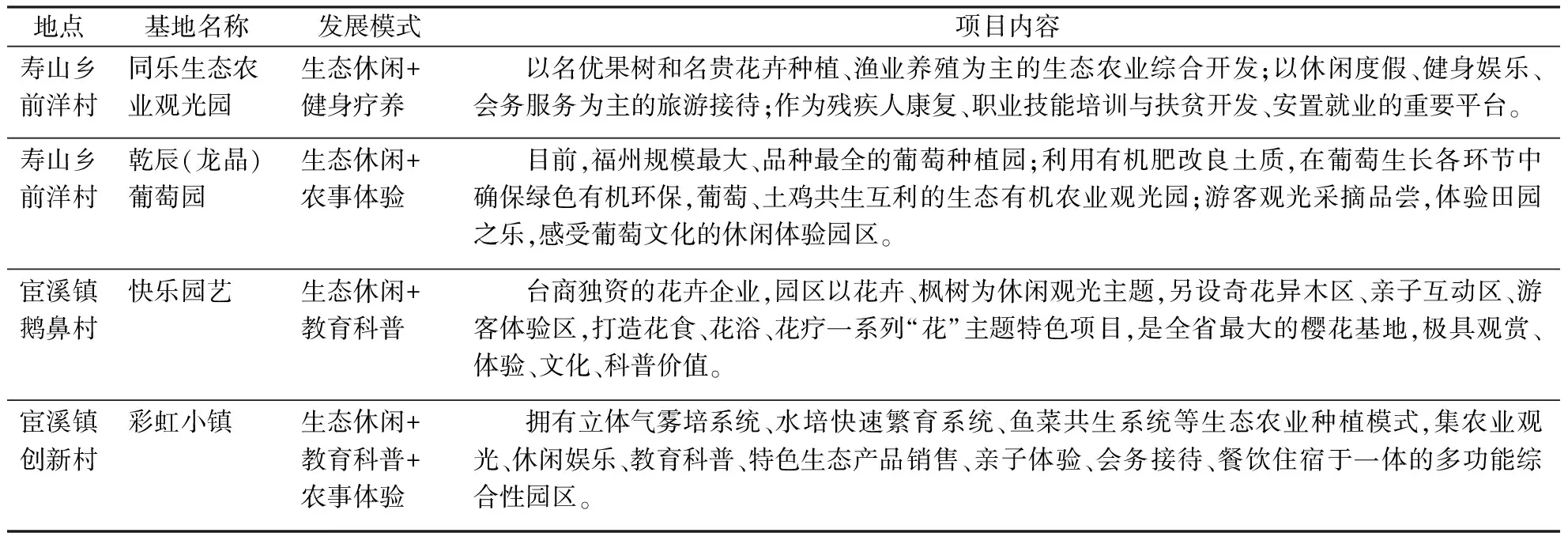

晋安区依托优越的区位优势、丰富的自然资源、多样化的生态资源、独特的文化资源,加强休闲农业基地和乡村旅游示范点建设,其休闲农业的发展规模不断扩大、发展层次不断提升,取得了显著的成效。晋安区现已投入运营的休闲农业基地主要有:满堂香茶艺观光园、同乐生态农业观光园、乾辰(龙晶)葡萄园、快乐园艺、彩虹小镇、钱村农业生态园等(表1)。

表1 晋安区主要休闲农业基地

目前,国内休闲农业的主要发展模式分为:生态休闲、健身疗养、农事体验、教育科普、民俗风情、度假观光等。随着市场需求的多样化和个性化演变、具体生产实践经验的不断丰富,休闲农业的发展模式逐步趋向于融合多种发展模式的多功能综合开发模式。晋安区的休闲农业项目具有因地制宜、主题鲜明、针对性强、产业带动性好、经济效益和社会效益兼顾的特点,大多属于多种开发模式并存的发展形式。

从总体上看,晋安区的休闲农业基地距离市区较近,交通便利,车程一般在一个小时以内,可进入性佳。各个基地自然生态环境优美、园区主题明确、市场定位准确、项目设计丰富、游客体验感较强、产业带动性好。

(二)存在的问题

1.政府管理不健全。休闲农业涉及的部门较多,包括农业、旅游、城建、环保等部门。各部门职能交叉、权责不明,容易造成管理机制不完善、协调机制不健全,无法依靠单个部门的力量来推动工作。目前,晋安区缺乏具备相应管理职能的休闲农业归口管理部门,休闲农业的行业相关法规、标准等规范性管理文件尚未出台,无法充分发挥必要的规范管理和服务引导作用。

2.资金投入有缺口。休闲农业具有前期投入大、回报周期长的特点,缺少资金的持续投入成为制约晋安区部分休闲农业企业发展的瓶颈,使得部分项目进展缓慢甚至停滞不前,严重影响了企业的可持续发展。

3.基础设施建设待完善。目前,晋安区休闲农业部分园区存在停车位不足、停车难,餐饮口味不佳,安全设施(如山路防护、警示标识、灾害预警、应急救护)不完善,景区道路指引路牌不明晰,园区的配套服务设施在人性化、细节化设计方面需要进一步完善等问题。

4.人才队伍落后。休闲农业对于促进农村富余劳动力向非农领域转移、拓宽非农就业空间具有积极的意义。然而,从面朝黄土背朝天的农民转变成为休闲农业的从业人员,这一角色的转变过程也带来了能力供需的矛盾。休闲农业涉及农业、园林、营销、旅游、文化、管理等多个学科的交叉融合,对相关从业人员的素质水平提出了较高的要求。但是目前晋安区休闲农业从业人员的服务意识、服务水平、文化素质和专业技能水平普遍不高,无法满足休闲农业需求市场多样化、个性化、高端化的要求。与此同时,休闲农业企业在人力资源管理方面经验不足、缺乏科学合理的经营管理理念,对员工的能力培训和素质提升投入不足。

5.内容同质化、单一化。蔬果采摘是晋安区休闲农业基地中比较常见的体验项目,不可避免地给人以同质化、重复化的感受,缺乏独特性和吸引力。部分休闲农业园区的体验项目较为单一,游客在园区内停留时间不长,体验感受不强烈。因此,体验项目的开发深度、体验内容关联拓展性有待加强,科普教育的场地、形式、内容、互动性、趣味性等方面还有极大的提升空间。部分休闲农业园区受农业生产季节性的影响较大,在冬季就进入了产业冬眠期,无法全年提供休闲观光服务,需要对园区规划进行合理的调整。

6.文化品位不高。晋安区的文化资源积淀深厚、形式多样、内涵丰富,但晋安区休闲农业的开发现状是“重农轻文”,更多的只是依托对农业资源的开发利用,注重观光层面,对文化资源的开发整合力度不强,对乡土文化、地域文化、红色文化、乡村民俗、村落景观等人文资源的挖掘不够且融合进展较为缓慢,总体文化品位不高、文化内涵较少,休闲农业的文化服务、传承功能未能充分发挥。

7.周边地区旅游业的外在威胁。邻近的区(县),如闽侯的龙台山生态园、永泰的千江月休闲农场等,风光优美、项目丰富、可进入性佳、特色鲜明、远近驰名,并且通过不断完善自身的旅游基础设施和配套服务,不断拓展新的园区项目,加大对游客的吸引力。另外,像浙江、江西等周边省份的休闲农业发展势头强劲,在国内拥有相当的知名度,对晋安区休闲农业也构成一定威胁。

四、晋安区休闲农业的发展方向与对策

(一)加强政府管理

政府应根据因地制宜、可持续发展的原则对本区的休闲农业发展进行指导和管理,优化配置地方产业资源。立足本区实际资源禀赋、产业现状、地区特色制定适合本区区情、符合本区发展需要、科学合理的休闲农业发展规划和支持计划。规划既要布局合理、有序指导,又要避免盲目开发、重复建设,既要立足当下又应着眼长远,既能反映现阶段本区休闲农业发展的一般性趋势,又能够为未来一段时间内休闲农业产业结构的转型提供足够的发展空间。地方政府联合行业协会统一制定休闲农业的行业法规、行业标准、管理条例等规范性管理文件,将休闲农业的管理纳入法制化、规范化的轨道;落实休闲农业的贷款优惠和税收优惠等扶持政策;加大财政专项资金投入,完善公共基础设施建设,扩大农村互联网络的覆盖范围;加大招商引资力度,拓宽投融资渠道,鼓励民间资本以多种形式参与休闲农业的发展建设;扶持一批发展势头良好、具备产业特色的休闲农业龙头企业,通过发挥其示范带动作用,提升北峰山区休闲农业产业整体竞争实力;引导休闲农业经营主体注重保护性开发,在开发利用中保护和传承原始村落景观和古民居建筑,综合考虑生态资源环境的承载力,实现经济和生态环境的和谐发展。

(二)完善配套服务

休闲农业基地的相关配套服务完善程度直接关系到游客休闲体验的舒适度,在服务上体现人文关怀更能从情感上打动游客,极大提升游客对园区的信任感和好感度。如免费提供轮椅、拐杖、婴幼儿推车,免费租借雨具,提供优质的导游讲解服务,在显眼处设置特殊事项的温馨提醒,增设无障碍设施和标识为残疾人提供便利,配备应急医疗施救包,提供多样化的餐饮服务、农产品的邮寄打包服务等。

(三)发展人才队伍

休闲农业基地应加强人力资源的管理,弥补人才队伍上的短板。加强人才队伍建设,积极与当地高校、农业科研院(所)对接,邀请专家来为企业员工进行知识培训,提升专业技能和服务水平、强化服务意识、转变经营理念、树立品牌意识。完善产学研合作机制,把专家学者在休闲农业方面的研究成果以项目形式与当地实际相结合,有效转化为生产力。不定期组织员工外出,学习和借鉴外地先进地区的经验和办法,吸收引进高素质、专业性强的优秀人才。

(四)打造文化特色

打造休闲农业的文化特色,有利于提升休闲产品的吸引力、增加休闲产品的附加值。晋安区休闲农业的发展应把农耕文明作为休闲农业的核心文化,在农耕文明的地域性和乡土性上进一步挖掘、传承、创新和弘扬。如开发农耕历史文化博物馆,讲解农业知识,展示传统农耕器具和手工艺制品的前世今生和用途,模拟再现从古至今的农耕生活场景、农耕技艺的发展演变等。挖掘农事体验模式的深度和广度,改变单一化、同质化的蔬果采摘体验向多元化发展。以葡萄采摘园为例,除了采摘之外,还可开发葡萄酒酿造、葡萄干制作、葡萄园写生、葡萄文化之旅、以葡萄元素为主题的餐饮等体验产品,围绕葡萄主题开发原生态体验和衍生体验,丰富游客的体验感受和层次。开办市民农园,农民向市民提供农地、种子、肥料,以及技术咨询、代种服务,市民向农民租用农地,根据个人喜好选择作物的种类,自由安排周末时间打理农地,“周末农夫”的全新身份让市民可以全程体验农事耕作的乐趣和收获的喜悦,也是青少年接触自然、了解农业的重要教育科普场所。

与此同时,北峰山区的日溪乡民俗风情浓郁。祭祀、嫁娶、服装、节庆、饮食、医药、歌舞等都具有独特的民族特色,可以给城市居民不可多得的观光体验,因此可以积极发展民族风情观光旅游。以地术拳为代表的武术文化、以同利肉燕为代表的闽菜文化、以寿山石雕和软木画为代表的民间手工艺、温泉文化、朱子文化、红色文化、花茶文化,都是亟待挖掘的宝贵文化财富。通过文化创意的手段,创造性地融入休闲农业的园区场景、体验项目、餐饮美食、旅游纪念品中,打造休闲农业的核心竞争力,满足游客高层次、多方面的精神文化需求。通过打造特色文化,可以打破休闲农业受季节性影响的瓶颈,以丰富的体验产品和文化吸引力让淡季不再淡、月月有新意。

(五)拓宽宣传渠道

当前,休闲农业进入“互联网+”时代,单纯依靠报章杂志、电视广播等传统媒体的宣传已不能适应时代的发展需要,需要借助微信、微博等网络新媒体加大宣传力度。公众号的营销运作是“互联网+”时代重要的营销渠道。可通过鲜明的品牌定位、清晰的品牌架构、独特的品牌理念、与时俱进的内容推送、不定期的主题活动组织等,强化客户“粘性”。完善休闲园区的软、硬件服务,让游客用“照片+感言”的方式传递口碑是比广告营销更值得信任的宣传手段。推进地方题材挖掘工作,深入百姓中调查访谈,搜集第一手资料,赋予其时代内涵。讲好地方故事,传递向上向善的正能量,通过舆论宣传扩大影响力。将文化创意产业与休闲农业相融合,围绕园区主题或文化特色研发设计旅游景点标识,以及旅游纪念品、农副产品包装。在细节之处闪现创意和灵感,迎合当前精致消费、个性消费、文化消费和情感消费的浪潮。通过与各大论坛合作,召集成员参加休闲农业企业的公益活动,以服务社会、回馈社会的形式,履行企业的社会责任,同时加大宣传推广力度。

[1]范水生.休闲农业理论与实践[M].北京:中国农业出版社,2011:4.

[2]李慧.2015年全国休闲农业和乡村旅游接待游客超22亿人次[EB/OL].(2016-05-09)[2016-06-25]. http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/09/c_128968441.htm.

[3]王爽.福州晋安:走“绿色发展”,创“绿色晋安”,添“绿色福祉”[EB/OL].(2016-04-07)[2016-06-25]. http://www.wenming.cn/syjj/dfcz/fj/201604/t20160407_3267415.shtml.

[4]晋安组织机构.产业经济[EB/OL].(2016-03-11)[2016-06-25]. http://www.jinan-fz-fj.gov.cn/ar/20150609000 009.htm.

(责任编辑: 林小芳)

A research about the development of leisure agriculture in Jin′an district

WU Lin

(CollegeofEconomics,FujianNormalUniversity,Fuzhou,Fujian350007,China;PartySchoolofJin′anDistrict,Fuzhou,Fujian350014,China)

This paper analyzes the resource endowment, development opportunity, development status and existing problems of leisure agriculture in Jin′an district. It is found that the development models of leisure agriculture of Jin′an district are mainly based on ecological leisure, agricultural experience and education popular science. And most of the models coexist. Based on the existing problems, this paper discusses the development direction and countermeasures for Jin′an leisure agriculture from the following aspects, which include strengthening government management, improving supporting service, building talented personnel, expanding promotion channels and creating cultural features.

leisure agriculture; supply-side structural reform; Jin′an district

2016-04-28

福建省党校、行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题。

吴琳(1983-),女,讲师,博士研究生。研究方向:经济管理。

F327

A

1671-6922(2017)02-0017-05

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.02.004

福建农林大学学报(哲学社会科学版),2017,20(2):17-21

Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Philosophy and Social Sciences)