“融动于唱”

李婷婷

近年来,随着课改的推进、新体系的推广,音乐律动在歌唱课堂上的地位日益被推崇、加重,无论是展示课、赛课或是常态课,音乐律动俨然已经成为不可或缺的一部分,尤其在小学阶段,更是无动不欢。但相应地,如何合理安排音乐律动,在歌唱课堂中的呈现却不尽如人意,很多教师为了展现自身的专业素养、视觉上的美观,律动设计得非常复杂,老师在教唱的时候为了使学生能达到理想的律动展现一门心思地讲解动作,学生为了达到老师的要求卖力地模仿,殊不知课堂的中心已经偏离,主次颠倒,歌唱课丢失了歌唱性,变成了律动教学,本应是画龙点睛之笔,却成了画蛇添足。有些老师为了迎合现在的教学风向,为了动而动,加入的律动与课堂内容毫无关系。

律动是一种有节奏的运动,音乐律动即音乐动作,是在音乐伴奏下,根据音乐地性质、节拍、速度、力度等,做各种有规律的动作。学生在听音乐的过程中,深刻领会音乐的速度、力度、节奏、情緒等变化,用自己身体的动作来品味音乐所表达的感情,体验音乐的节奏感、韵律感。学生能够根据音乐语言所要表达的、富有规律的、较为协调的节奏、节拍而进行身体动作。在歌唱教学中,有效地运用律动能帮助学生体验、感受音乐,从而轻松地掌握歌曲重难点,让歌曲的处理由“难”变成了“易”。律动不仅能够快速调动课堂气氛,也能提高小学生的学习兴趣,非常符合小学生爱动、好玩的个性,是唱与动的有机结合。

歌唱课中的律动是一种有效的教学手段,应是能帮助孩子更直观地感受歌曲要素,更轻松地解决歌曲难点,更快乐地主动学唱歌曲,从而达学生乐于表现、准确把握歌曲。因此,在律动的设计上切忌过于复杂,要简单明了,主题明确。特别是在动作、内容的设计、安排上,应根据学生不同阶段的身心发展特点进行。笔者就小学歌唱课中如何高效利用音乐律动结合小学阶段低、中、高三个年龄学生的身心发展特点和自己的教学课例进行浅谈。

妙趣横生

对低年级的学生上课要尽量形象化、生活化、趣味化,并以故事表演为教学主线,通过表演律动,激发学生兴趣,主动参与到歌唱的学习中。低年级的学生乐于表现,他们对于音乐有着很形象、很感性的体验,教师要启发学生运用身体动作体验音乐。

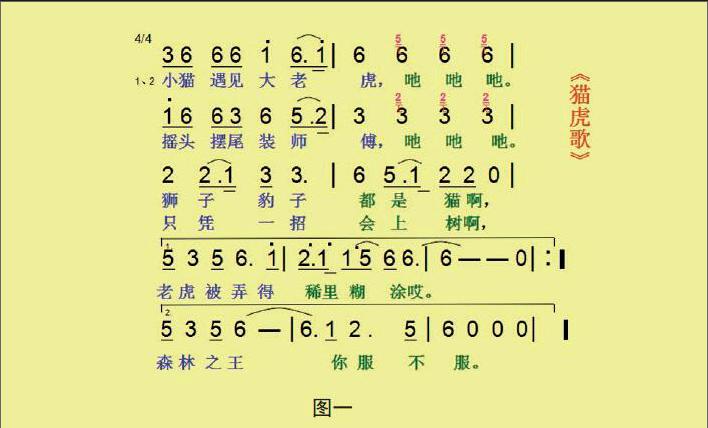

例1:二年级下册《猫虎歌》

(见图一)

这首歌曲表现的是猫摇头摆尾的装师傅,欺骗老虎,说狮子、豹子都是猫,让老虎服服帖帖称臣。在开始的两乐句采用了前倚音,刻画猫狡黠的神态和强调,生动而形象。第三乐句采用了重复的节奏,反复了动机,恰好地吻合了歌词叙述的语气,似说似唱,俨然以一副老师傅的形象在教诲老虎,词曲结合紧密。最后一句旋律出现全曲最高音,显示了猫骗得老虎后得意的样子。歌曲有着浓重的说唱风,适合学生边唱边表演。节奏的把握和猫得意的情绪的表现是全曲的最大难点,因此笔者根据歌词内容和猫、虎的形象特点设计表现律动。先创设情境,引出猫、虎引导学生为其设计代表动作,以讲故事的形式逐一引出歌词,并引导学生结合歌词内容经行编创表演不动声色地进行有节奏地念歌词练习。学生在掌握整首歌曲的节奏后再去学唱歌曲就轻松很多。歌曲的最大特点之一,就是倚音的加入,与主音的走向关系是上行,很生动、形象地通过音乐将小猫作为师父的得意样子表现得淋漓尽致。但是学生在这两处的音准、节奏把握上较欠缺,于是笔者引导学生想象自己就是那只猫,先摆出得意的造型,假装自己就是小猫在跟大老虎说话,一边唱一边竖起大拇指(结合音高走向)向上、有弹性地轻轻甩动,要表现出自己的本事很大的样子,并且提示学生根据两处音高的不同进行律动(如的位置高一点,与头齐高;在肩膀的位置)。这样一来,在律动的辅助下学生不仅准确地掌握了倚音的特点和音高的把握,更是帮助学生在律动中体会到了小猫得意的心情,帮助学生更好地进行演唱。

动静交融

对中年级学生上课,要采用“动静交融”的方法,教学中运用律动教学引导学生自己主动参与到体验和思考中。

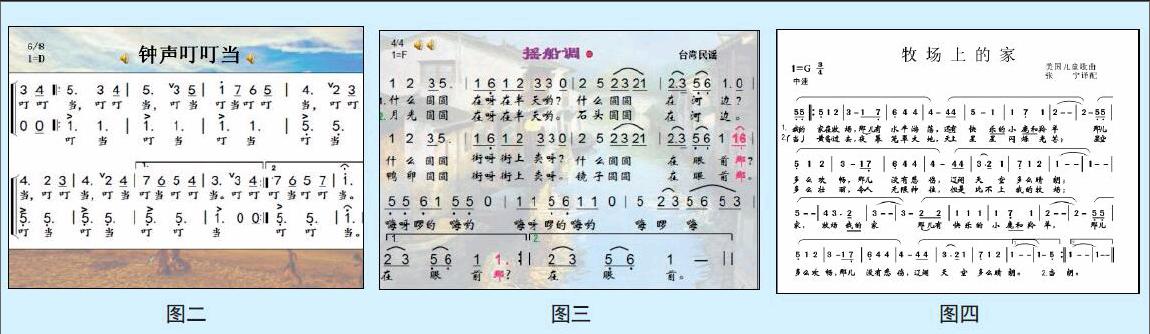

例2:三年级上册《钟声叮叮当》

(见图二)

这首歌曲短小精悍、旋律优美,歌词“叮叮当”模拟了悠扬的钟声,仿佛使人聆听到美妙的钟声在空中回荡,仿佛动听的钟声在不断敲着,合唱声部犹如交织成一曲美妙动听的“钟声交响曲”,在人们耳边久久回荡。于是整堂课笔者引导学生模仿生活中看到过的大钟摇晃时的样子进行模仿律动,结合八六拍的特点进行律动,先学唱低声部(模仿大钟的声音)在稳定大钟的晃动频率、特点后,将此律动转变为恒拍的感知,进行高低声部(小钟)的学唱,最后再进行两声部整合。本课在律动的辅助下,画龙点睛,学生仿佛真就变成了大钟小钟,歌声久久回荡在教室里。

例3:三年级下册《摇船调》

(见图三)

这是一首四四拍的歌曲,结合拍子的特点,“摇船”这一韵律特点充分在这首歌曲中表现了出来。于是笔者结合生活中摇船的动作设计了“摇船”这一律动,贯穿始终:由“摇船”引出歌曲——成功地激发了学生的学习兴趣;再结合“摇船”进行歌词的节奏练习(谜语问答)——不仅掌握了歌曲的节奏,又很好地进行了恒拍的练习,准确把握了四四拍的节奏特点;最后在歌曲的完整学唱中笔者一直引导学生轻轻地“摇船”。特别是在第一乐段和第二乐段衔接处的掌握,它是第一乐段的收尾和第二乐段的开始,预示着第二乐段的进入,但是学生在进行演唱的时候,总是不能准确地掌握节奏或者干脆不唱。于是笔者提醒学生在这一小节的时候做好摇桨的姿势——双手握桨,手架好“要准备摇船啦!”,在唱到“那”的时候,要快速、平稳地将桨拉成弧线由上至下往回拉过来(结合1→低音6→低音5的音高走向进行),提示学生这是摇桨的辅助动作要平稳、有力。直观、符合音乐特点的律动不仅解决了节奏难点、掌握了音准,更是让学生身临其境,准确掌握了歌曲的特点。

在“摇船”这一律动的帮助下学生很容易就掌握了歌曲特点、韵味,不仅轻松地掌握了歌曲,还能声情并茂地进行演唱。

静中求动

对高年级学生已经拥有一定的音乐能力,运用“静中求动”的方法,结合律动直观感受歌曲的特点、风格,而每一次的律动应带有明确的音乐性、目的性,这样才能最有效地激发学生的歌唱潜能以达到最佳的教学效果。。

例4:五年级上册《牧场上的家》

(见图四)

这是一首美国田园牧童歌曲。三拍子,旋律优美、流畅,每个乐句以长音结尾,将宽阔牧场、夜晚的宁静表现得淋漓尽致。于是笔者将律动安排在了第一个环节旨在引导学生感受歌曲风格、情绪的同时熟悉歌曲旋律、特点,为接下来的曲谱、歌曲教唱环节做铺垫:

第一次聆听A段,生思考:几拍子。如何用脚步走出三拍子。

第二次聆听A段,生律动:以三拍子步伐自由走动,在长音处发SI音

第三次聆听A段,生律动:同上,在长音处唱lu(唱前深吸气)

第一次聆听第一段,生律动:同上,在长音处唱lu(唱准音高,长音唱完整)

第二次聆听第一段,师吉他伴奏范唱第一段,生思考:歌曲唱了什么?仿佛把你带到了哪儿?哪儿都有些什么?让你的心情有何感受?

第三次聆听第一段,师生共同律动:长音处拥抱大自然。

在曲谱的教唱环节,融入了图谱律动,引导学生在主动、轻松地进行曲谱的学唱的同时直观感受音高从而达到准确演唱歌曲。

律动是歌唱教学最有效、直接的教学手段,它来源于歌曲,服务于歌唱!要“融动于唱”,最大限度地发挥律动在歌唱教学中的作用。歌曲就像一张张不同材质的“画纸”,律动就是一支支不同材质的“画笔”,教师就是不断地钻研“画纸”为它们制作出最合适的“画笔”,让学生在“作画”之路上能够画出一幅幅属于自己最美的“音画”!

(作者单位:浙江省温州市蒲鞋市小学)