阅读教学:重在阅读能力的提高

曹鸿飞名师工作室

【课前研讨】

研讨主题一:这样浅显的课文,还能教什么?

曹鸿飞: 《我们家的男子汉》作为第七单元“人物描写”这一主题的补充阅读,很多老师的教学处理是,要么让学生作为课外的选读,要么在课堂上读一读也就过了,因为觉得文章很浅显,没啥好教的。是这样吗?我们来仔细看看这篇文章。

董晓群: 是的,王安忆的作品多以平凡的人物为主人公,表现他们平凡生活中的不平凡经历与情感,达到平中见奇的艺术效果。这篇文章选择的就是自己外甥成长过程中很平凡、细小的事情,来表达成长“实在是一件最最奇妙的事情”的主题。本文用生活化的语言,直白真实地勾勒了很“生活化”的小男孩形象,基于对写人文章的阅读经验,学生对文本内容的理解没有难度。

陈晓飞:虽然文章内容没有什么难度,但是王安忆用人物性格特点分类拟写了“小标题”,使文章条理清楚,眉目分明。用细致的观察和细腻的描写给我们勾勒了一个正在逐渐长大的“男子汉”。他第一次买东西失败后——“好久没说话,潦草地吃着山楂片”,来表现他的“沮丧”。他挨打后的流泪——“甚至哈哈大笑起来,很响亮很长久地笑,两颗很大的泪珠便在他光滑饱满的脸颊上滚落下来”,生动地表现了努力想成为“男子汉”又无法完全驾驭的情状。写“他”第一次到托儿所时——“一声不吭,很镇静地四下打量着”,表现了他作为一个男子汉的坦然。文本以含蓄的语言表达人物的特点,这不仅体现在文末作者对男子汉的评价上,也体现在细节的描写中。

单志明:我还发现,平常写一个人都只是选择一两件事情来写,而本文中,作者想写的事情很多,于是根据同一个方面进行分类,读起来一目了然,读者能迅速把握主要內容。三个小标题明确地概括了人物三个方面的特点。就单个方面来看,几个材料描写属并列关系;如果从整篇角度来讲,三个标题反映的内容又是有层次的,由小到大,由易到难,属递进关系:先是独立自主,再是坚强重感情,最后才写沉着应对。

曹鸿飞: 这样的一篇写人文章,除了语言、动作、神态、心理等常见的描写人物的方法外,跟其他写人的课文有什么不一样呢?

单志明:我认为本文最大的特色莫过于文章的结构。文章篇幅挺长,主体部分围绕“男子汉”划分为三个相对独立的部分,分别冠以简洁、恰当的小标题。这三个小标题以最精练、最集中的句式,从男子汉性格的多个角度来组织材料、表达主题,将一个男子汉的不同侧面展现出来,精致凝练地概括了片段内容,使行文条理清楚、要点清晰、眉目分明。

杨显攀:是的,文中三个小标题应该说是对三部分内容的高度概括,但前两个小标题就字面意思来看,与“男子汉”并不能形成很好的衔接,往往会让学生误以为“提出独立要求”就是男子汉,也不知道“眼泪”与男子汉如何对号入座。但细细读来,是作者对文中主人公成长历程的一个最恰当概括。

单志明:如果你留意文章的首尾,又会发现结构上大有名堂。开头用两句话交代了这个男子汉还是一个孩子,告知有关这个孩子的身世和简单情况。其实,在原文中,有一句点睛之笔,起到了提纲挈领的作用:“这是一个男孩子。这是一个男人。”全文以此来贯穿,即围绕“男孩子”“男子汉”展开,使整篇文章显得脉络分明。可惜,入编时编者将其删去了。但是,丝毫不影响学生的阅读发现。再看结尾,作者以一句富含哲理的话点明了从“男孩子”到“男子汉”的成长历程和蜕变过程:“他的性格,还有他的性别,那样神秘地一点儿一点儿鲜明,突出,扩大,再扩大,实在是一件最最奇妙的事情。”显然,作者在安排三个部分先后顺序的时候,是有充分的线索意识的。这是此类文章在表达上的最大秘妙,也是学生在阅读过程中最不易觉察的经验盲区。

杨显攀:除了结构上的特色外,本文的语言特色就是含蓄,如果不去好好体味,就会在不经意间跳过,对文本的理解也会造成偏差。

曹鸿飞:好。那么从学生的视角来读文本,还会有什么疑问或陌生的东西?

董晓群:梳理一下,也许有这样几个方面:1.一个四岁的小男孩怎么可以称为“男子汉”呢?2.为什么课文要用三个标题?

3.为什么要写六件事情,三件事情可以吗?4.课文最后为什么说“实在是一件最最奇妙的事情”?

单志明:不难发现第一个问题指向的是“人物”特点,属于内容方面,第二、第三个问题指向的是文本的布局、选材,第四个问题指向的是写作的目的。学生正是基于自己的阅读经验,发现本文和一般“写人”文章的不同之处,才会产生这些疑虑。那这四个疑虑都可以统整在“这篇写人的文章和我们以前学过的有什么不同?”这一核心问题上,在研究语言表达形式的同时,自然领悟内容和写作目的上的困惑。

曹鸿飞:结合文本特点和学情,什么内容是值得教与学的呢?

杨显攀:就文体而言,这是一篇散文,教学的着眼点是不是可立足于王荣生教授提出的散文教学的要点:1.分享作者在日常生活中感悟到的人生经验。2.体味精准的言语表达。“看着他一点儿一点儿长大,他的脸盘的轮廓,他的手掌上的细纹,他的身体,他的力气,他的智慧,他的性格,还有他的性别,那样神秘地一点儿一点儿鲜明,突出,扩大,再扩大,实在是一件最最奇妙的事情”这一全文的中心句,也是作者从“男子汉”的成长历程中感悟到的人生经验:只有独立、刚强,勇于接受挑战,你才能慢慢学会生活,慢慢学会生存,使自己成为真正的“男子汉”。于是通过事件的梳理,去感受男子汉成长的过程成为本课的教学内容之一。

陈晓飞:另外,初读本文时,作者风趣、幽默的语言表达特色十分明显,无需多讲学生也能感受到。但这风趣幽默的表达是怎么来的呢?应该是作者对生活经验的深刻体会,是作者对生活感知的精准表达。这是作者言语表达功力的体现,也是学生语言学习的根本。

单志明:借助文本内容去理解看似普通的小标题,也能自然而然地让学生读懂“看着他一点儿一点儿长大……实在是一件最最奇妙的事情”这句话所要表达的意思。所以品味文本语言也是本文教学的重点。

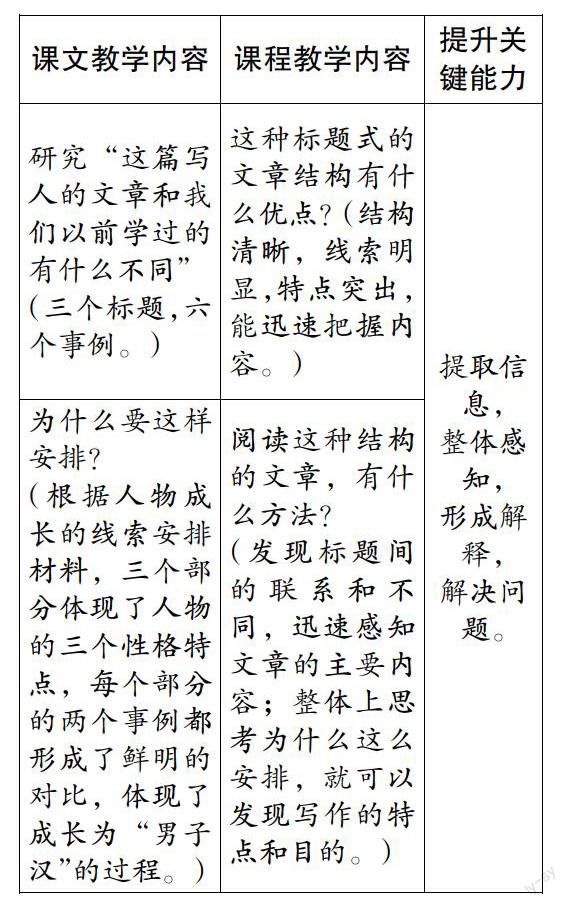

董晓群:“教学文本”不是语文课程的核心目标。本文的学习,我认为需要从两个维度进行教学(如表)。

曹鸿飞:阅读教学重在阅读能力的提高,我赞同从阅读能力的角度来设计这篇课文的教学。那么该设计哪些活动来实现这一目标呢?我们用一周的时间来思考。

研讨主题二:指向阅读能力的学习活动设计

(一周后)

曹鸿飞:如何以本文为例子, “把阅读当阅读教,用阅读的方法教阅读”,设计提高阅读能力的学习活动呢?

陈晓飞:这篇课文的教学,我认为可以和第七单元的学习要求相一致——“感受作家笔下鲜活的人物形象,体会作家描写人物的方法,并在习作中学习运用”。我觉得可以设计让学生体会“细节描写在表达人物性格上”的妙处。如,教学文中“他对独立的要求”这部分时,可请学生圈出他买山楂片时的神态变化的词语,交流反馈:胆怯—紧张—勇敢—沮丧。再问:你们画出了第一次买山楂片时看得到的神态词,在后来的买橘子水的言行中,你读出了哪些隐含着的神态?请试着写写批注,并交流。最后小结学法:人物的神态描写原来可以隐含在细节描写中,各种细节组成了人物的性格。这样描写的妙处,你可以从第七组的课文中再找一找,学习并运用到自己的写作中去。

曹鸿飞:这个环节指向了细节品读。

董晓群:我设计了以下几个学习活动:

活动一:辨析:“他”是男子汉?

阅读交流,讨论写了“他”的几件事(学习概括)。你觉得“他”是男子汉吗?再读课文,提炼你的观点,写一段话。

活动二:思考:为什么要用三个标题?

1.再读课文,想想这篇写人的文章和我们以前学的有什么不同,你有什么疑问?

2.研究这三个标题之间有什么联系。(这三个标题能调换吗?)

3.为什么要写最后一段话?

活动三:这样的文章,可以怎么学?

拓展阅读相类似的文本,迁移能力,形成新的学习经验。

杨显攀:我从四个方面来设计学习活动:

环节一:梳理文章内容,感受人物形象

环节二:借助事例,感受作者表达的思想

1.小组交流:(1)哪些品质是属于男孩子,而哪些品质是属于一般男人或男子汉的?(2)选择一部分内容,将“男孩子、一般男人、男子汉”填入不等式:( )<( )<( )(3)小组交流。

2.补充阅读《真正的男子汉》。

环节三:感受作者精准的语言表达特点

环节四:感受作者材料组织的顺序与方法

1.调换三个部分的顺序,你们认为合理吗?

2.阅读原文中的“他对食物的兴趣”“他对父亲的崇拜”,说说这两部分放在哪里合适。

3.通过内容梳理,明确作者是按照成长的历程记叙,按照性格特点组织材料的。

曹鸿飞:纵观大家的设计,目标太杂,内容不精,阅读能力这一指向不够集中、凸显和聚焦。单老师做了什么设计呢?

单志明:要将“把阅读当阅读教,用阅读的方法教阅读”落实到课堂教学之中,就必须以阅读策略驱动阅读能力的提高,这是学习活动设计的主导方向。比如对“成长线索”这一文本表达秘妙的发现,建议采用图像化的阅读策略,将隐性的表达逻辑转化为显性的知识能力,尝试设计成思维可视化的学习活动。

第一,找准切入点。在三个部分当中,最具特色和思辨价值的莫过于“他的眼泪”。单从标题上看,就发现与其他两个直接表现男子汉性格的标题迥然不同,其中叙写的事例与画面更是具有两面性:男孩子与男子汉。以眼泪来论,既是男子汉坚强的眼泪,更是男孩子真实的眼泪。引导从文字中发现这种双重性格特点之后,可以借用数学学科的圆形比例图来直观形象地呈现

各占50%的比例关系。以此为切入点引发“男孩子VS男子汉”的思维风暴,牵一发而动

全身。

董晓群:不错。

单志明:第二,把握结合点。“到底是男孩子,还是男子汉?”这个悬疑被放大之后,展开对第一、第三部分的小组合作学习。提出具体可操作的学习建议:画、找分别表现“男孩子”“男子汉”特征的词句。根据找到的句子,比较两种特征的大小比例,小组完成比例图。在活动中,学生需要对获取的信息进行解释、重整,还需要推论、想象、预测等能力的综合运用。这种思辨,不在于结论,重在让学生进行文本重构的过程。而比例图的运用,使复杂的信息提炼变得极其简单、直观,学生会乐在学中。

杨显攀:有新意。

单志明:第三,聚焦关键点。三个部分,形成三张不同的比例图。引领学生联系起来看这三张图,运用伸展的能力进行推测,阅读的“发现”就会产生价值。这是理解“成长线索”的关键一环,学生将观点的提炼与直观的比例图联结起来,使人清楚地看到“男子汉”的性格是怎样逐步显现的。文章的结构图像化了,思维却深刻了。

第四,落实迁移点。发现,只是阅读能力的一个层次,如何表现成学生的一种能力?需要激活以往对此类文章的阅读经验,需要在合适的语境中进行迁移运用。因此,可以利用王安忆的原文,补充两则材料,尝试着概括标题、排列顺序。这不是一种复制练习,而是指向于能力的训练。

在整个学习活动中,以“这是一个男孩子”“这是一个男子汉”为阅读话题,结构起一个学习活动的板块。在这种活动场中,学生经历着对信息的提取、解释、重整与伸展。同时,视觉化的阅读策略,将文字图像化、情境化,也凸顯了我们对创意教学的追求。

曹鸿飞:我们就以单老师这个版本的设计进行试教,相信会有耳目一新的感觉。

(团队对单志明老师的教学设计进行修改完善)

【课堂实录】

执教:浙江永嘉县实验小学 单志明

一、关于“标题”

师:今天,我们来认识一位男子汉。读出男子汉的气概——

生:(铿锵有力)男子汉。

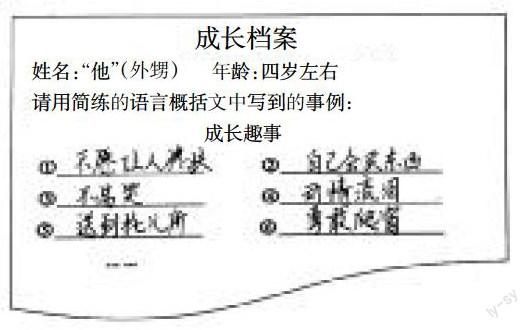

师:著名作家王安忆就在寻找身边的男子汉,她把目光聚焦到了“我们家”(出示课题),关注到了一个才四岁左右的小男孩。请看他的成长档案,通过课前预习,关于他的成长趣事你都找出来了吗?让我们来交流一下,请看杨子同学概括的事例。(展示学生预习单,生观察对照。)

师:第一件事“不愿让人搀扶”,做什么事情不愿让人搀扶?

生:买山楂片。

师:四个字,“买山楂片”,请你帮老师写下来。(请一名学生写词卡)第二件事情“自己会买东西”,第二回是什么?

生:换橘子水。

师:对呀,把这四个字写下来。

(生写词卡)

师:第三件事,他概括为“不易哭”。什么时候不易哭?

生:挨打时。

师:你来帮老师写“挨打不哭”。(生写词卡)第四件事是“动情流泪”,什么时候动情流泪啊?

生:看信的时候。

师:我们可以概括为“见信流泪”。你来帮老师写下来。(生写词卡)第五件事“去托儿所”。你帮老师写下来。(生写词卡)第六件事,勇敢爬窗,你有更好的吗?

生:挤上火车。

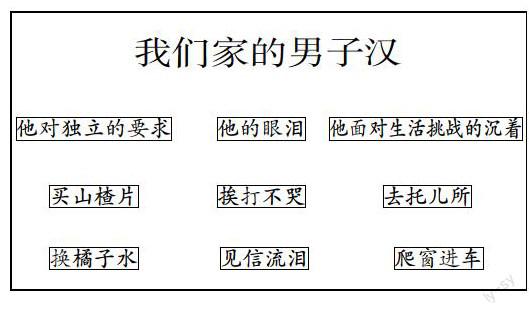

师:把你们两位的概括浓缩为四个字:爬窗进车。请写下来。(生写词卡)现在,老师把这些词卡都贴到黑板上来。这是一篇写人的文章。平常写人,我们大多记叙一两件事,而本文选用了这么多事例,你发现作者是怎么给这六件事归类的呢?谁上台来摆一摆?

(一生上台将词卡归类摆放)

师:同意吗?

生:(齐)同意。

师:你们发现了吗?同样是买东西,归为一类,作者拟了个小标题——(板贴词卡)

生:(齐)他对独立的要求。

师:关键词就是——

生:独立。

师:跟哭相关的事归类在一起,拟了个小标题——(板贴词卡)

生:(齐)他的眼泪。

师:关键词就是——

生:眼泪。

师:两个生活的挑战归类在一起,拟题为——(板贴词卡,最后形成如下图。)

生:(齐)他面对生活挑战的沉着。

师:关键词就是——

生:沉着。

师:你发现作者是按照什么给事例分类的呢?

生:按照性格。

师:哦,按照他的性格特点来分类。(板书:性格分类)

二、关于“线索”

(一)学疑导学

师:文章读到这里,六个故事,三个标题,清楚明白。我们也是一读就懂,对吗?

生:(齐)对。

师:那么,好像这篇没什么东西好学的了。真的是这样的吗?

生:不是。

师:阅读需要思考,需要发现。请大家默读课文,提出一个自认为值得思考的问题。先在小组里和同伴交流,排除一些能解决的,发现一个最有思考价值的问题。

(生讨论,师巡视。)

生:他是怎么成为男子汉的?

师:言外之意,他原本只是一个不足四岁的——

生:(齐)小男孩。

师:很有价值的问题——男孩子是怎么成为一名男子汉的?

生:作者为什么写那么多事情?其实,挑选几件有代表性的也可以啊。

师:其实,你们关注的问题是同一个——作者是如何将一个男孩子表现为一个男子汉的?同意吗?

生:同意。

生:我发现“他的眼泪”和“独立”“沉着”不一样。

师:哦,你关注到了标题。怎么不一样?

生:独立和沉着可以直接表现男子汉的性格特点。可是这里的眼泪却让我们感觉他又像男孩子般会流泪。眼泪好像和男子汉的性格无关。

师:了不起的发现!让我们梳理一下,第二部分为什么取题为“他的眼泪”。由此,又有了第二个问题:这个四岁的男孩子真的就是男子汉吗?(板书:男孩子 ?男子汉)要解决问题,先从“他的眼泪”入手。

(二)聚焦“他的眼泪”

师:请同学们默读第二部分 —— “他的眼泪”。读后想一想:在你的眼中,这是一个男孩子还是一个男子汉?

(生默读思考)

生:这是一个男子汉。比如,“他从不为一些无聊的小事哭,比如不给他吃某一种东西啦,没答应他某一种要求啦,碰痛了什么地方啦。他很早就开始不为打针而哭了”。这里的“很早”更表现出他的坚强。

师:坚强,是男子汉的特征。

生:这是一个男子汉。他尤其不为挨打哭,甚至极其勇敢。俗话说,男儿有泪不轻弹。他就是这样的男儿。挨打时,他总是说“不痛,不痛”,甚至哈哈大笑起来,很响亮很长久地笑。

师:有一个关键词:勇敢。谁有不同的看法,支持另一个观点?

生:这是一个男孩子。如,“据姐夫来信说,他看了这句话,先是大笑,然后跑进洗手间,拿起一块手巾捂住了脸”。我觉得他毕竟才四岁,一想起以前的事情,眼泪就止不住了,这很真实。

师:不仅如此,后来写信还说“王安忆,你真是一个好玩的大坏蛋!”,还带着一种——

生:(齐)调皮,淘气。

师:对呀!天真中带着淘气、带着幼稚的小男孩。你们看,观点鲜明,理由充分。其实,这两种截然不同的理解都關注到了文中对他眼泪的描写。请再次默读这个部分,关注有关眼泪的句子,边读边想:你的脑海中浮现出怎样的画面?

(生默读思考)

师:你看到的画面是怎样的?

生:每次眼泪即将滚落的时候,他一忍再忍,把眼泪拦在眼眶里打转。

师:一个“拦”字真传神啊!(出示忍住眼泪的画面)一忍,忍出的是男子汉的气概。

生:挨打时,一边很大声地笑着喊“不痛,不痛”,一边两颗很大的泪珠在他光滑饱满的脸颊上滚落下来。很滑稽的画面,既在笑又泪流满面的那种表情。

师:是不是这样一幅画面呢?(出示眼泪滚落的画面)

师:边笑边哭,滚落的眼泪,流露的是男孩子的天性。

师:你发现了没?好奇妙的眼泪,一个强忍,一个落泪,这是男子汉坚强的眼泪,这更是一个男孩子真实的眼泪。难怪作者要拟题为“他的眼泪”。这个问题我们可以解决吗?

生:(齊)可以。

(师擦掉黑板上的“他的眼泪”上面的“?”)

师:那么,如果我们要直观形象地表现他身上男孩子与男子汉的性格特点,大致上可以画成这样。(出示比例图)

师:一半是——

生:男孩子。

师:一半是——

生:男子汉。

(三)合作学习第一、第三部分

师:咦?可能有些同学对刚才提出的问题更犯难了,到底是男孩子还是男子汉呢?(把板书上的问号加大)似乎还没有明确的定论,别急,让我们继续从第一和第三部分去发现。请看学习建议:(出示)

1.阅读“他对独立的要求”或“他面对生活挑战的沉着”,画、找分别表现“男孩子”“男子汉”特征的词句。

2.根据找到的句子,比较两种特征的大小比例,小组完成比例图。

(生小组讨论,师巡视。)

师:(生一组四人上台)这一小组是学习第一部分的,请你们先来汇报吧!(生展示比例图并贴在黑板上)从这幅图来看,是哪种性格特征居多呢?是男孩子?还是男子汉?

生:(齐)男孩子。

师:听听你们组的想法。

生:这是一个男孩子。你看,买东西的时候,他紧张,胆怯,说话吞吞吐吐,可见他的胆量很小。

生:潦草地吃着,神情有些沮丧,显然他这是在生闷气呢,这是一个小男孩幼稚的表现。男子汉应该是不拘小节,很有气魄的。到最后,买橘子水变成了一种可怕的狂热,大家不觉得很有趣很可笑吗?这都是小男孩才会干的事情啊!

生:我觉得题目中就点明了,“他对独立的要求”,是“要求”,不是“行动”。他渴望自由,但是胆量实在太小,连开口都不敢,已经急得满头大汗,却只会耐心等待着。

师:照你这么说,这个男孩子正萌生着成为男子汉的“要求”,是吧?

生:是的。他的语言中能透露出这种要求和决心,比如:“不要,不要,我自己说。”“你回去,回去嘛!”我们发现他都是重复两次的,说明他的要求很强烈。这一点是可以显示出一点男子汉气概的。

师:所以,在比例图上,男孩子占了四分之三,男子汉占了四分之一,是吧?

生:是的。

师:把掌声送给这组同学,谢谢你们把一个活脱脱的小男孩带到我们眼前,尽管他总是想摆脱大人的帮助,可是那仅仅只是“要求”,他的行动与举止却如此清晰地流露着浓浓的孩子气!那第三部分呢?

(生一组四人上台,粘贴比例图。)

师:从这幅图来看,是哪种性格特征居多呢?是男孩子?还是男子汉?

生:(齐)男子汉。

生:这是一个男子汉。他明明不喜欢,还能坦然地接受现实,心平气和地去托儿所,没有像其他小朋友一样哭闹,表现得那么冷静镇定,甚至于根本没想过要哭,的确有男子汉的沉着。

师:刚才她抓住了文中的哪一个词语?

生:(齐)坦然。

师:正如她所说的,坦然是冷静镇定,在我看来,更是一种理智。同意吗?

生:同意。有时候光有坚强和勇敢而没有理智,也是不行的。明知道不得不去,明知道这是生活的挑战,那么就要去克服困难,不能选择逃避。

师:继续说。

生:这是一个男子汉。“我把他抱了起来,他勇敢地抓住窗框,两只脚有力地登着车厢,攀上了窗口。”这里的“勇敢”,说明现在的他已经有了足够的胆量,真的能独立了。

师:这位同学真会学习,他又抓住了另一个词语——

生:(齐)勇敢。

师:的确,这部分男子汉味十足,你瞧,这个小组抓住两个词语,关注到了两个画面,你们读出其中的男子汉味了吗?你来补充。

生:我注意到在这两个画面中有两个相近的词语,“不得不去”和“非走不可”。从这两个词语中,我发现他的性格坚强,意志特别坚定。他明白这是生活的挑战,不会胡搅蛮缠,不会哭哭啼啼地乞求大人,他学会了沉着面对,这是男子汉。

师:读得多细致,多深入啊!你看,这组同学就在比例图上显示出来了,男子汉占了四分之三,足见男子汉味之浓。

(四)统整全文

师:现在,让我们把目光聚焦到这几幅比例图上,你发现了什么?(指黑板上三幅比例图)

生:我发现每一幅图中男孩子和男子汉的比例都是不一样的,都在发生变化。

生:总的看起来,越来越偏向男子汉的特征。

生:谁都不是一生下来就能成为男子汉的,而是在生活中一点点锻炼出来的,所以越来越突出。

师:对呀,随着一点儿一点儿长大,在这个男孩子身上,男子汉的特征越来越鲜明。这是一个变化的过程,成长的过程。难怪作者在结尾这样写道——(出示最后一段,生读。)

师:这几个“一点儿一点儿”读得多生动啊!让我们一起读。

(生齐读)

师:你发现作者是按什么线索来安排这几个部分的顺序的呢?

生:三个部分,就是三个阶段。从刚开始的男孩子的性格多一点,然后经过中间一系列的蜕变,之后就变成了男子汉的性格多一点。所以,我认为作者是按成长线索来安排的。

师:(板书:成长线索)那么,刚才的问题能解决了吗?(指“男孩子?男子汉”)

生:男孩子和男子汉并不是绝对的,他是在不断地成长变化的。

(师擦去“男孩子?男子汉”中间的大问号,改为箭头。)

三、关于“文体”

师:再来看看整篇文章。作者采用了小标题组合的方式,先将事例按——

生:(齐)性格分类。

师:再按照——

生:(齐)成长线索。

师:再按照成长线索组织材料,写法新颖独特。其实像这样的文章,我们以前也接触过,比如课文上学过——(出示《小英雄雨来》);在课外阅读的名著中更是熟悉,比如《三国演义》——(出示《三国演义》目录);我看很多同学写的文章也挺喜欢用这种方式的,比如写《妈妈的手》——(出示习作《妈妈的手》)。你们会用吗?

生:(齐)会。

师:这么理直气壮。真的会?

生:(齐)会。

师:考一考你们。你们看,在这份成长档案里,还有另外两则。(出示材料)这一则是关于他吃饭的,还有一则是关于他和女孩子的。你们能对照课文整理好这两份成长档案吗?请看学习建议:(出示)

1.根据性格特点,分别用简练的语言概括出合适的小标题。

2.根据成长线索,分别将这两则安排在课文的恰当位置中。

(生当堂练习,完成学习单。)

师:交流一下吧!第一则,你拟了什么题目?

生:“他对吃饭的兴趣”。

生:“他是吃货”。

生:“贪吃的他”。

师:你们觉得哪个更准确?

生:我觉得“他对吃饭的兴趣”在格式上和其他的三个标题更相称,整篇文章会更有整体感。

师:好,就选用这个。请你帮老师写在词卡上。(生写)那第二则呢?

生:“他对女孩子的看法”。

生:“他对女孩子的胸怀”。

生:“他的大度”。

师:你们喜欢哪个题目?

生:我觉得“他的大度”好。“大度”这个词语能更好地表现出男子汉的性格特征。

师:的确,关键词突出。我建议也仿照课文标题的格式,拟题为“他对女孩子的大度”。请你写在词卡上。

(生写)

师:标题已经概括出来了,那么,如果把这两则内容安排进课文,应该放哪个位置呢?

生:“他对吃饭的兴趣”应该放在第一个。男子汉的性格几乎没有,从爱吃的角度看,他就是一个男孩子。

师:有不同意见吗?

(生摇头)

师:好,听大家的,把它排在第一个。(粘贴词卡)正如你们所说,他男子汉的特点就只有一点点。(出示并粘贴比例图)那“他对女孩子的大度”,排在哪里?

生:倒数第二个。

师:为什么呢?

生:这里他有许多男子汉的气概,不像其他这个年纪的男孩子一样喜欢欺负女孩子,来显示自己力气大。虽然他年纪很小,但是看起来很可爱。

师:一个很可爱的男子汉。谁有补充吗?

生:我也认为放在“他面对生活挑战的沉着”的前面比较合适。他被女孩子从台阶上推了下去,磕破了皮,他也没有还手,这是他身体上的,而最后一部分是他心理上的,所以我觉得男子汉的程度不如最后一部分。

师:为你的思考鼓掌!学会了比较,就学会了合理排序。那用这个图可以吗?(出示并粘贴按顺序排列的五个部分的比例图)

生:(齐)可以。

师:看这五幅比例图,男子汉的特点是在一点点地鲜明,突出,扩大,再扩大的。

四、关于“男子汉”

师:那么,我们的猜想到底对不对呢?我们来看看他的《成长档案》吧。[配乐播放漫画版《成长档案》(以漫画的形式记录五部分内容)。生欣赏。]

师:在这本《成长档案》的最后一页,王安忆还动情地写下了一则成长寄语——(出示最后一段)一起读。

生:(齐)这就是我们家的男子汉。看着他一点儿一点儿长大,他的脸盘的轮廓,他的手掌上的细纹,他的身体,他的力气,他的智慧,他的性格,还有他的性别,那样神秘地一点儿一点儿鲜明,突出,扩大,再扩大,实在是一件最最奇妙的事情。

师:实在是一件——

生:(齐)最最奇妙的事情。

师:想知道这位男子漢长大后变成什么样子了吗?

生:(齐)想。

师:后来,王安忆又写了一篇文章,讲述了男子汉成人后的样子,题目叫作——(出示)

生:(齐)《真正的男子汉》。

师:看了之后,你也许会有惊叹,会有不解,会有意外。但是正如王安忆所说的,要成为一名真正的男子汉,是值得我们全家人去思考的。其实,这个问题更值得我们——正在成长中的孩子去思考。下课。

【教后反思】

本节课设计了四个学习活动。其一,反馈整理预习单,梳理事例,了解文章脉络。其二,启发学疑,交流分享,提炼最具价值的学习内容。其三,对照学法,围绕话题小组合作,自主探究相关片段。其四,聚焦表达,拓展语料,迁移运用,习得能力。指向阅读的学习活动贯穿整节课,学生在课堂上有大块大块的时间进行自主学习。

1.思考,指向阅读未知的发现

关于“未知”。这节课只在课初5分钟对学生的已知进行了交流,而剩余的时间都在做什么?基于学情,让学生自己发现未知,探索最有价值的未知。已知的是什么?一读就懂的事例,按性格分类的小标题。未知的又是什么?不易觉察的线索,按成长过程的排序。对一个阅读者来说,对未知的渴求与涉猎,打开了阅读的新视野。

关于“未解”。王安忆的文章所讲述的故事,往往暗含着一种哲理,比如本文的结尾就很值得品味,它是内容与形式高度融合的体现。看似浅显易懂,但是学生真正懂吗?学生读出的也许只是男子汉的成长,却读不出作者布局谋篇的成长线索。字面之义,“解释”即可;隐含之义,必须“伸展”。

2.思考,指向阅读经验的应用

没有深入的思考,便不会有高质量的听、说、读、写。对语文学科来说,最尴尬的莫过于听、说、读、写被繁琐的内容分析分割成了一个个零件与布头,忽视了语文学习的根本途径——应用,最终并不能完全形成为能力与素养。应用,是听、说、读、写的整体展开,必然涉及学生对信息的提取、重整、选择、判断与分析,而思考与思维则是应用的引擎。

应用点一:成长档案

本节课以男子汉的《成长档案》为学习支架,富有童真童趣,为活泼的课堂气氛增色不少。充分利用《成长档案》的元素,与学习内容、学习过程紧密结合,融为一体。其一,概括成长趣事,梳理脉络;其二,补充相关插图,生动地展示男子汉强忍眼泪和眼泪滚落的对比画面,产生对男子汉和男孩子的感性认知;其三,拓展成长故事,在情境中训练能力;其四,演示漫画版《成长档案》,添加成长寄语,其有声有色的画面令人回味无穷;其五,延伸档案时间,留下男子汉成人后的悬念,启发自我的成长思考。以《成长档案》的形式把文章的内容先读薄,再读厚,再读得更厚,在这个过程中,学生在不断地应用自我的阅读经验来达成问题的解决,最终形成的定是阅读经验的二度积累。

应用点二:比例图

比例图,原本是一个数学概念,在这节课中它成为一种有效的阅读策略。四分之一,四分之二,四分之三,每一种配比都表达了对男孩子和男子汉的性格思辨。其实,这不是一个严格概念的数字,只是呈现一种直观的比较。比例图从一幅到三幅,再到五幅,思维被可视化了,学生在比较中不断发现、分析、统整,学会了从整体角度看待事物发展的过程。一个全新的阅读策略,带来的是一次全新的阅读体验。

3.思考,指向阅读能力的提升

将阅读能力和语言品味、表达发现打通整合。对于本文写人方法的探讨,一般是指向写作的。但是,我们始终希望在阅读过程中将语言、写作和人文教育融为一体,带给学生阅读的张力。将文章读成六个事例,读成三个标题,读成兩个观点,读成三张图示,读成一条线索,读成一本档案……张力,就在阅读过程中一点儿一点儿形成,突出,扩大,再扩大,实在是一件最最奇妙的事情。会阅读的孩子,就会将张力拿捏得灵活自如。

将阅读能力和语言实践、问题探讨打通整合。这堂课围绕一个阅读话题“这到底是一个男孩子,还是一个男子汉”来展开学习的引擎,问题探讨非常集中,语言活动一脉相承。这个阅读话题,直接指向学生个体对文本的深度思考,需要学生综合课文信息,去筛选、判断、提炼,建构自己的经验,形成自己的价值观点。课堂的精彩在于学生思考的厚积薄发,学生的收获在于思考的独立性、辩证性、深刻性得到提升,这也便是一种阅读能力了。

责任编辑 郭艳红