合议庭评议制度的理性反思与制度建构

李昌超,詹亮

(1.西南政法大学法学院,重庆 401120; 2.重庆市梁平县人民法院,重庆 405200)

合议庭评议制度的理性反思与制度建构

李昌超1,詹亮2

(1.西南政法大学法学院,重庆 401120; 2.重庆市梁平县人民法院,重庆 405200)

合议庭评议功能的发挥程度直接影响案件审判质量与效果,事关人民群众能否切实感受到公平、正义。实践中,虽然人民法院四个五年改革纲要对合议庭独立审判地位予以补强,但是合议庭评议却因遭受诸如“评议对象模糊导致评议内容错漏、评议信息失衡导致评议过程扭曲、评议规则粗糙导致评议效果失实、评议考评失范导致评议权力旁落”等内部民主危机而陷入“形合实独”的运行困境继而造成“评议功能”严重缺位。基于此,矫正合议庭评议制度的价值趋向独立与民主融合,并对民主评议规则予以“厘清合议庭评议事项的范围”、“平衡合议庭成员所掌握决策信息”、“细化合议庭评议具体规则”、“规范合议庭评议案件考评机制”等具体设置应成为复归“评议功能”的理性抉择。

独立审判;民主评议;合议庭;评议功能

作为由多人参与案件审理,并通过群体决策的裁判方式,合议制是我国审判的基本组织形式,合议制审判作为一般原则在三大诉讼法中均得到确认。其在实现诉讼民主化、抑制司法专横、防止司法腐败、促进司法判决的公正性、可接受性和公民才智的发展方面发挥着积极作用[1],而民主评议制度是合议制的灵魂。我国法律确立了合议庭评议的民主原则,人民法院四个五年改革纲要借以合议制度改革的“自我确认”、审委会制度改革的“间接支撑”、人民陪审制度改革的“适度填充”对合议庭独立审判地位予以补强[2]。但实践中,合议庭评议却因遭受诸如“评议对象模糊导致评议内容错漏、评议信息失衡导致评议过程扭曲、评议规则粗糙导致评议效果失实、评议考评失范导致评议权力旁落”等内部民主危机而陷入“形合实独”的运行困境继而造成“评议功能”严重缺位。随着合议庭独立审判权的逐步回归,有必要通过完善评议制度的民主机制来化解可能爆发的危机。

一、合议庭评议制度的实然运行

(一)“外部独立”补强:贯穿于四个五年改革纲要中的效果呈现

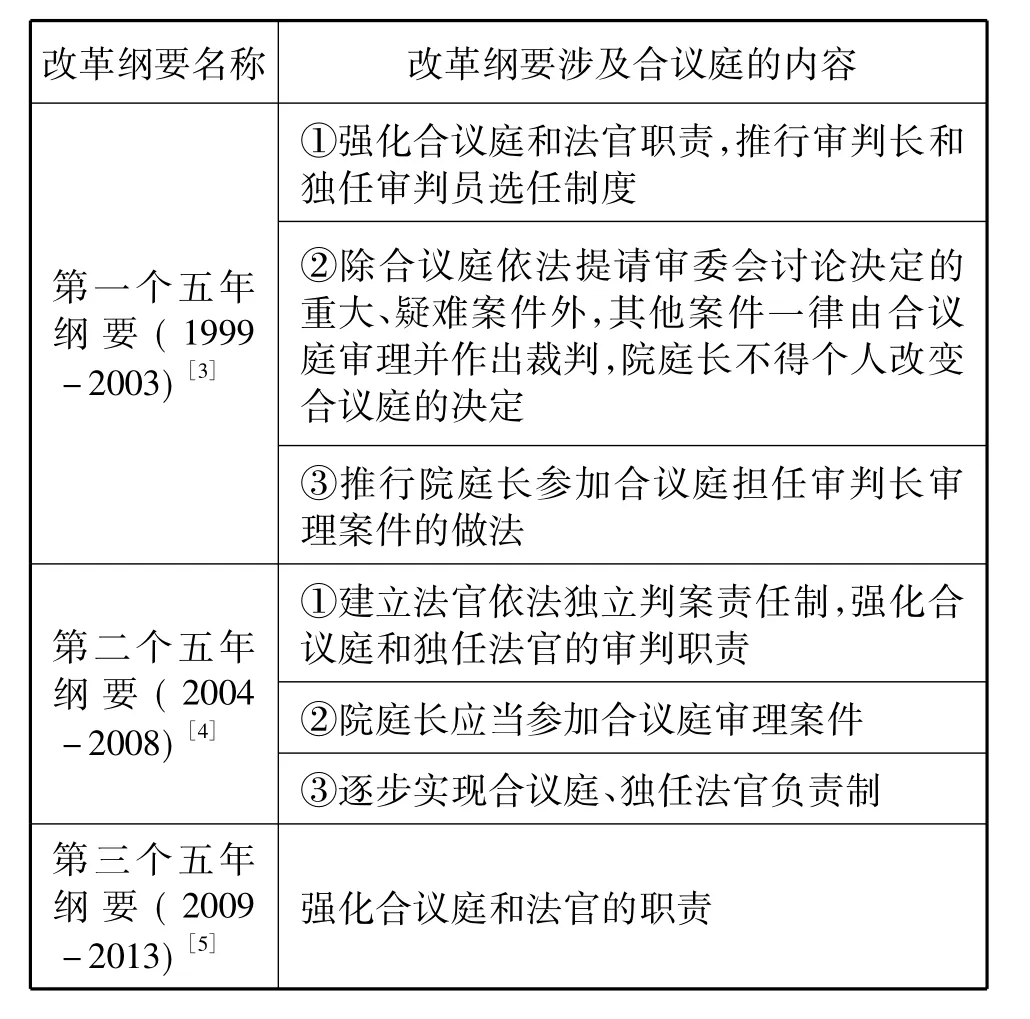

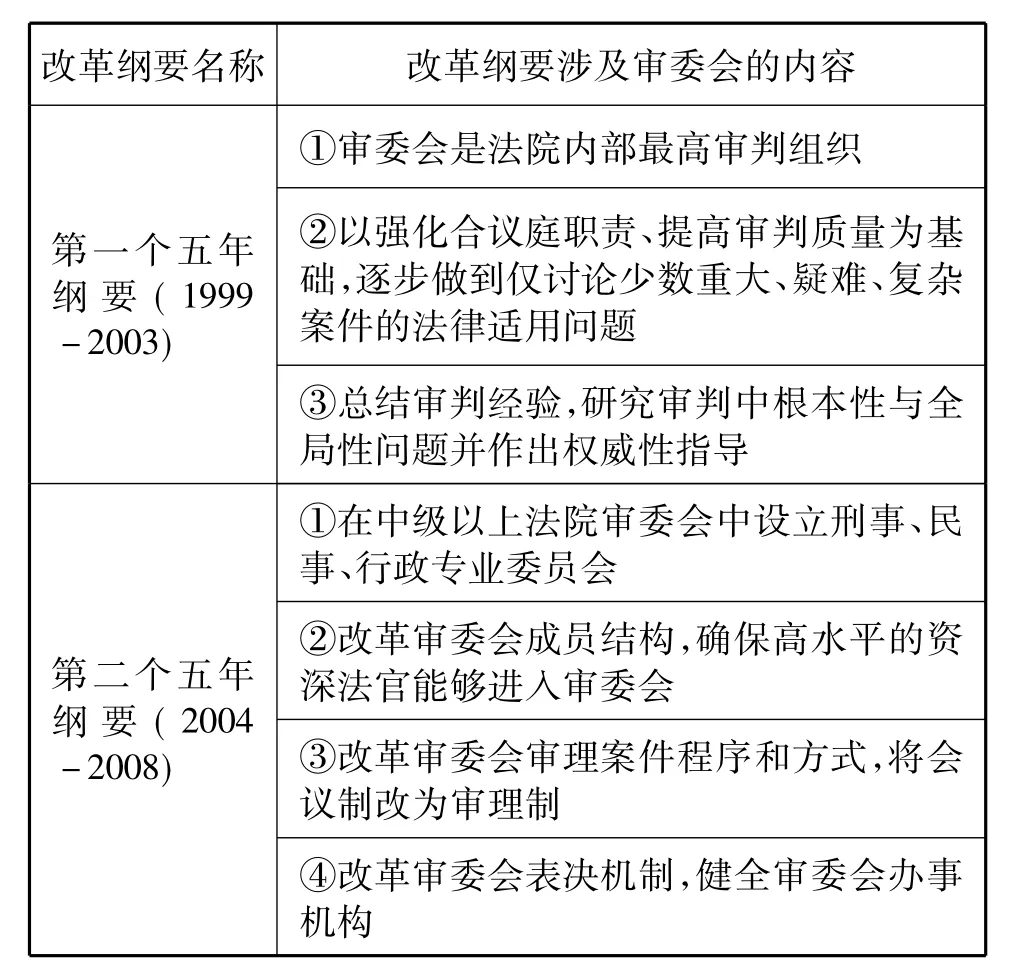

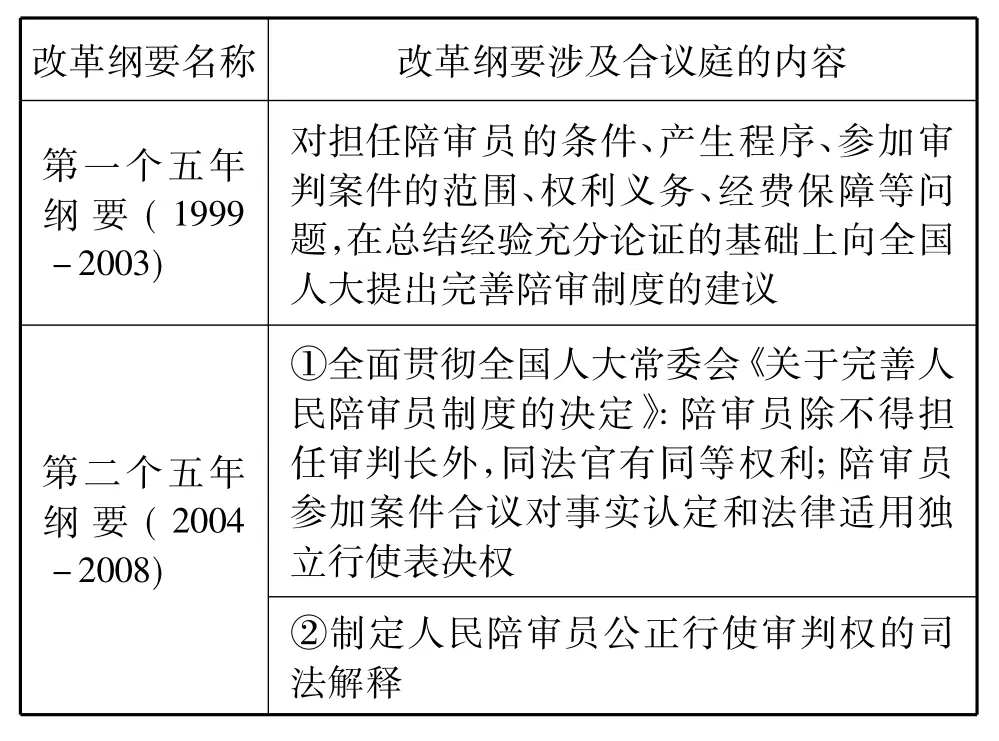

1.合议庭制度的改革对其“独立审判”职能的“直接确认”。人民法院四个五年改革纲要是我国人民法院审判工作改革的最集中体现,合议庭制度改革是人民法院四个五年改革纲要的重要内容,通过对人民法院四个五年改革涉及合议庭内容的梳理和归纳(详见表一),可更清晰地把握合议制度的改革脉络。

表一人民法院四个五年改革纲要涉及合议庭内容

改革纲要名称改革纲要涉及合议庭的内容①健全主审法官、合议庭办案机制②完善院庭长、审委会委员担任审判长参第四个五年纲要(2014 -2018)[6]与合议庭审理案件工作机制③完善合议庭成员在交叉阅卷、庭审、合议等环节中的共同参与和制约监督机制④改革裁判文书签发机制,主审法官独任审理案件的裁判文书不再由院庭长签发⑤明确并科学界定合议庭及其成员的办案责任

从人民法院第一个五年改革纲要到第四个五年改革纲要,合议庭改革的基本“变迁轨迹”呈现“还权于合议庭”:(1)“强化合议庭与法官独立裁判与责任承担”,诸如赋予合议庭独立作出裁判并不被院庭长改变的权力;强化合议庭和法官的办案职责,明确并科学界定合议庭及其成员的办案责任等。(2)“压缩院庭长行政权对合议庭审判权的侵入与渗透空间”,诸如强化完善院庭长、审委会委员参加合议庭审理案件工作机制;改革文书签发机制,主审法官独任审理案件的裁判文书不再经院庭长签发等。(3)“强化合议庭成员间的合作与监督以平衡其实然权力”,诸如完善合议庭成员案件审理与评议的共同参与和制约监督机制;合议庭所作判决裁定需经合议庭成员签署后由审判长签发等。

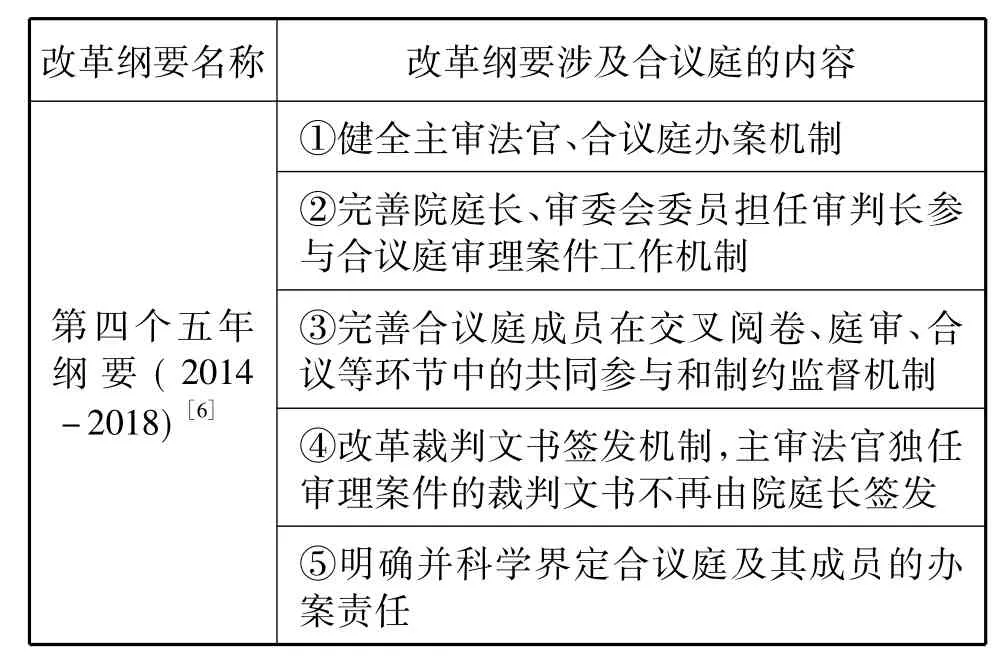

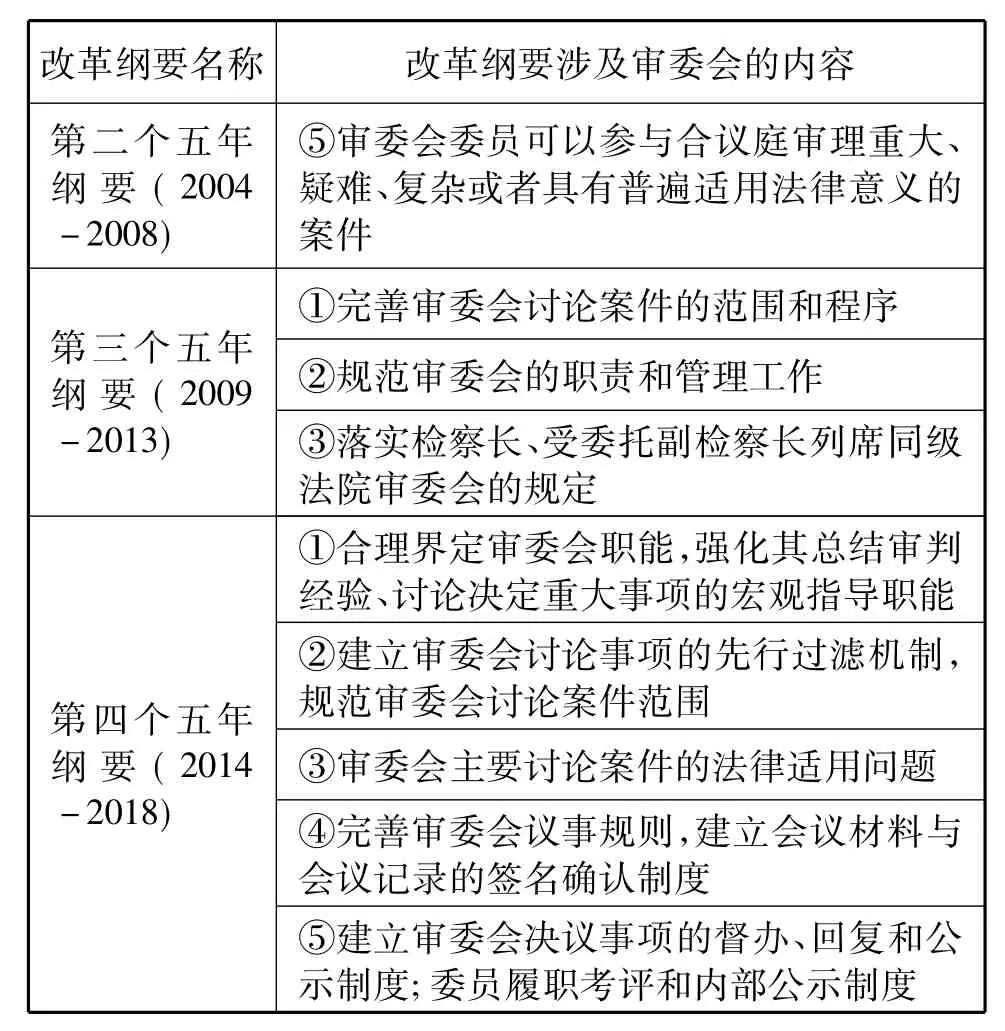

2.审委会制度的改革对其“独立审判”职能的“间接支撑”。审委会制度是我国极具特色但也颇受争议的审判制度。通过对人民法院四个五年改革纲要涉及审委会内容的分析(详见表二),管窥合议制下审委会制度的渐近革新。

表二人民法院四个五年改革纲要涉及审委会内容

改革纲要名称改革纲要涉及审委会的内容第二个五年纲要(2004 -2008)⑤审委会委员可以参与合议庭审理重大、疑难、复杂或者具有普遍适用法律意义的案件第三个五年纲要(2009 -2013)①完善审委会讨论案件的范围和程序②规范审委会的职责和管理工作③落实检察长、受委托副检察长列席同级法院审委会的规定①合理界定审委会职能,强化其总结审判经验、讨论决定重大事项的宏观指导职能②建立审委会讨论事项的先行过滤机制,第四个五年纲要(2014 -2018)规范审委会讨论案件范围③审委会主要讨论案件的法律适用问题④完善审委会议事规则,建立会议材料与会议记录的签名确认制度⑤建立审委会决议事项的督办、回复和公示制度;委员履职考评和内部公示制度

从人民法院第一个五年改革纲要到第四个五年纲要,审委会变革的基本“运行趋势”呈现“放权于合议庭”[7]:(1)复归审委会首要任务,即“从宏观上总结审判经验,研究审判工作中的重大问题,切实发挥审判决策、审判指导、审判管理和审判监督的功能作用”[8]。(2)严格审委会讨论案件标准并缩减讨论案件比例,诸如建立审委会讨论事项的先行过滤机制,规范审委会讨论案件范围;审委会仅讨论少数重大、疑难、复杂案件的法律适用问题等。(3)强化对审委会的履职监督,诸如检察长或者授权副检察长列席;会议材料与会议记录签字确认等。

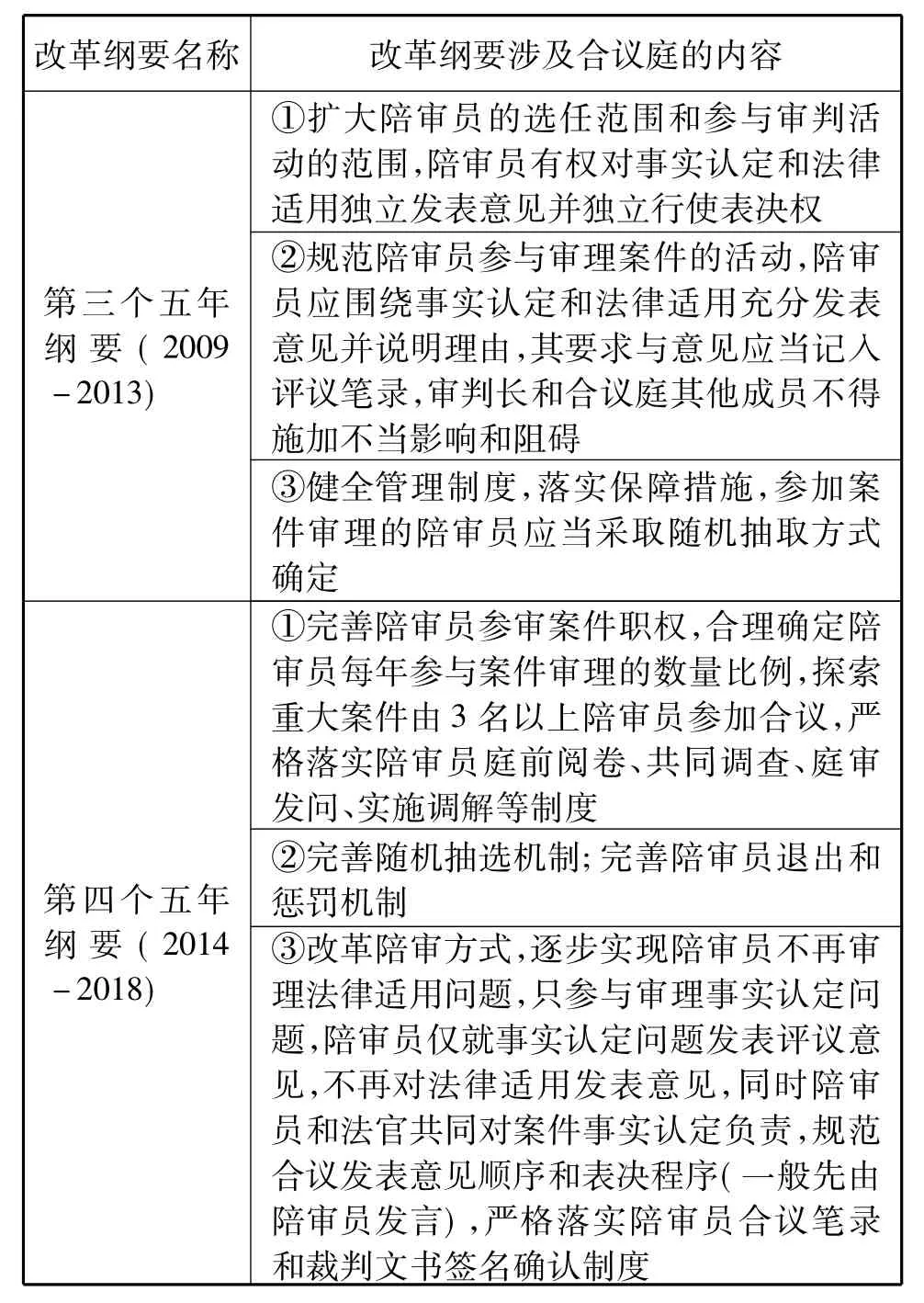

3.人民陪审员制度的改革对其“独立审判”职能的“适度填充”。人民陪审员制度是司法民主的重要体现,是具有我国鲜明特色的陪审制度。合议制下,如何更好地定位人民陪审员制度的性质和功能,可从人民法院四个五年改革纲要涉及人民陪审员的内容(详见表三)中寻求启示。

表三人民法院四个五年改革纲要涉及人民陪审内容

改革纲要名称改革纲要涉及合议庭的内容第三个五年纲要(2009 -2013)①扩大陪审员的选任范围和参与审判活动的范围,陪审员有权对事实认定和法律适用独立发表意见并独立行使表决权②规范陪审员参与审理案件的活动,陪审员应围绕事实认定和法律适用充分发表意见并说明理由,其要求与意见应当记入评议笔录,审判长和合议庭其他成员不得施加不当影响和阻碍③健全管理制度,落实保障措施,参加案件审理的陪审员应当采取随机抽取方式确定①完善陪审员参审案件职权,合理确定陪审员每年参与案件审理的数量比例,探索重大案件由3名以上陪审员参加合议,严格落实陪审员庭前阅卷、共同调查、庭审发问、实施调解等制度②完善随机抽选机制;完善陪审员退出和第四个五年纲要(2014 -2018)惩罚机制③改革陪审方式,逐步实现陪审员不再审理法律适用问题,只参与审理事实认定问题,陪审员仅就事实认定问题发表评议意见,不再对法律适用发表意见,同时陪审员和法官共同对案件事实认定负责,规范合议发表意见顺序和表决程序(一般先由陪审员发言),严格落实陪审员合议笔录和裁判文书签名确认制度

从人民法院第一个五年改革纲要到第四个五年改革纲要,人民陪审员制度改革的基本“发展方向”呈现“集权于合议庭”[9]:(1)明确陪审员参与案件审理与法官的同等权力,参与案件审理并独立发表评议与表决意见,诸如人民陪审员除不得担任审判长外,同法官有同等权利,比如庭前阅卷、共同实施案件调查、参与案件调解等;人民陪审员独立参加庭审并发表评议意见,审判长和其他合议庭组成成员不得施加不当影响和阻碍。(2)科学重构陪审员的陪审方式,由可以同时对事实认定和法律适用发表评议与表决意见逐渐向仅对案件事实认定发表评议与表决意见,诸如人民陪审员不再审理法律适用问题,只参与审理事实认定问题;人民陪审员仅须与法官就案件事实认定承担共同责任。(3)强化对陪审员实质履职保障,诸如严格落实随机抽选,合理界定陪审员参与案件数量比例,探索试行“大合议庭制度”,防止“固定合议庭”与“陪审专业户”[10]对参审质量与效果的衰减;规范陪审员评议表决程序,严格陪审员首先发表评议与表决意见机制,落实陪审员在评议笔录与裁判文书签名确认机制;严格陪审员履职责任,对无正当理由拒绝履行陪审义务的予以清退或者惩罚。

(二)“内部民主”衰减:潜存于具体程序规则缺失下的危机曝露

合议制度经由自身改革的“直接确认”、审委会改革的“间接支撑”与人民陪审员改革的“适度填充”,虽然已经具备了“独立审判”的外部职能,即“独立外壳”,然则,作为合议制度内在灵魂的评议制度因具体程序规则的缺失而遭受“民主内涵”危机。

1.审判长/承办法官的“越位”。在合议庭成员共同参与、群体决策表象下案件审判长/承办人异化为“承包人”,其承揽几乎全部的实质性案件审理活动,其对案件的处理意见对案件的最终处理结果具有最大的权威和影响,甚至处于绝对垄断地位。

2.合议第三人①这里的合议第三人不是诉讼法意义上的第三人,而是特指在合议庭中既不是审判长也不是承办法官的合议庭成员,一个由三人组成的合议庭可能出现两个合议第三人。(参见邹川宁,陈显江,王洪坚.推进合议庭负责制的路径探讨[J].人民司法·应用,2008(21)。的“缺位”。较之于承办法官对待评议案件信息的掌控,合议第三人明显处于弱势(若合议第三人为人民陪审员则此种弱势将更加明显),加之国人“和为贵”的思维定式和心理习惯,“只要不是原则性的分歧一般都不会发生激烈的讨论和争辩”[11],同时若合议第三人为普通法官其亦会在“评议交易”②“评议交易”是指“我在这个案件的评议中支持你的意见,你在那个案件的评议中支持我的意见”。(参见段厚省.审判权分享机制对法官证明评价活动的影响——以审判权在同一法院内部的分享为考察基础[J].甘肃政法学院学报,2008(1)。或者“级别落差”的影响下选择“附和”甚或“沉默”。

二、合议庭评议制度的运行困境

安德鲁·卡门曾言:“在理论转变为实践的时候,每一个转折点都会出现棘手的问题。”[12]合议庭评议制度虽具备“独立外壳”,但是由于“民主内涵”的缺失,其在实践中亦遭遇运行困境,合议庭评议功能亦因此而衰减甚或缺位。

(一)评议对象“模糊”导致评议内容错漏

评议对象即是须经合议庭评议的内容和事项。目前的法律规制并未对合议庭评议的对象予以明确而是概括性地界定为“案件”,曾有人[13]以全国20家法院为样本对法院合议庭评议对象规制进行分析显示:“5家法院对评议对象未作出规定;8家法院将评议对象笼统地界定为决定‘案件’或决定‘程序性事项’、‘实体裁判’”,即便是“7家法院就评议对象作出明确规定,4家法院亦对个案评议对象作了分类”,但是其均存在对评议对象的界定泛化或者任意扩大评议对象范围的问题,将不宜或者不必作为评议对象的内容纳入其中。如此,合议庭成员在案件评议时便会呈现“对应当评议的事项未予评议,对不应当评议的事项过分评议”的“颠倒错漏”尴尬,其所生成的评议意见和表决意见亦因缺乏“真实信用”而游离于真正有待评议表决的内容之外。

(二)评议信息“失衡”导致评议过程扭曲

合议庭成员参与案件评议并作出客观公正的表决的前提即是对所审理案件信息的全面、均衡的掌控,然则,受制于案件承办人制度的“异化”,承办法官的权力得以不当强化,从庭前准备到庭审再到案件评议与表决,承办法官所掌控的案件信息较之于其他合议庭成员处于绝对优位。

1.承办法官较之于“普通法官”的信息优势。实践中限于自身承办案件压力与司法资源的相对匮乏,普通承办法官并不会在庭前就积极接触了解案件资料信息,而往往以“充实审判力量”的“陪衬定位”被动参与到案件审理当中,如此,其在案件审理过程中对案件事实的分析与法律关系的界定势必停留在表象而并非深入案件实质。

2.承办法官较之于“陪审员”的信息优势。陪审员虽然被法律赋予与法官同等的权力——对案件独立发表评议意见并作出表决,然则,实践中陪审员多系兼职(时间、精力等严重不足),其多放弃“庭前准备”而直接参与到庭审当中,加之其法律素养与能力的“先天不足”,其对法律关系的界定势必呈现“混沌状态”,即便是对案件事实的掌握亦因“法律基础”限制而留存“合理怀疑”的空间。

如此,借以案件承办人与“普通法官”和“陪审员”掌控案件信息的既定差距,而衍生以“承办人为中心”的合议案件评议过程即呈现必然:“承办人汇报案情→承办人归纳争议焦点→承办人提出自己意见→合议庭其他成员作表态发言”。[14]

(三)评议规则“粗糙”导致评议效果失实

合议庭民主评议基本原则虽得以基本确立,诸如“地位平等、共同参与、充分陈述、独立表决、多数决定、异议保留等”,然则,合议庭评议规则程序和方法并未得以细化规制。

1.评议时间。法律虽然对合议庭评议案件时间做出限制,即“在庭审结束后的五个工作日内”,但是该评议时间随意性过大,合议庭可以选择庭审结束后即时进行评议,或者选择庭审结束后的中间时间进行评议,亦或者选择庭审结束后的截止时间进行评议。如果合议庭选择除即时评议之外的时间进行案件评议则会因“遗忘规律”牵绊而导致评议和表决脱离“案件真实”。

2.评议顺序。实践中合议庭案件评议的顺序依次呈现“承办法官——普通法官或者合议第三人——审判长”,在合议庭成员权力平行配置的“理想状态”下此种评议顺序设置本无可厚非,然则,伴随“承办法官”权力的“过分膨胀”,由“承办法官”先行发表评议意见极易导致普通法官或者合议第三人评议权力的虚置或者被动弃置,如此,合议庭民主评议即演化为承办法官的“独裁”。

3.评议形式。现行法律仅将合议庭评议形式界定为“口头评议”,且合议庭评议以对事实证据认定和法律适用整体评议形式呈现。虽然此种评议形式依托“秘密评议方式对案外干扰因素的绝对排除”而具备一定的合理性与可行性,但是其弊端确是显而易见:一则,面对面进行“口头评议”易产生因碍于情面而规避“分歧意见”继而屏蔽自身“真实意思”的屈从行为。二则,不区分阶段而直接予以整体性评议容易造成评议程序的混乱与评议内容的错乱,进而消减评议意见反映案件事实的真实程度。

4.评议表决。合议庭评议表决应当依照多数意见确定,其所潜存的预设判断即是“合议庭评议(以3人合议庭为例)要么是3A/3B的一致意见,要么是2A/1B或者2B/1A的多数意见”,其完全忽视1A/1B/1C的单一意见,此即容易导致合议庭评议为形成多数意见而进行重复评议①曾有人对100件案件的合议庭笔录作过专项调查:“17件案件存在不同程度的重复评议现象,其中11件经过两次评议定案,5件经过3次评议定案,1件评议次数超过3次,重复评议比例高达17%”。(参加彭海青.我国合议庭评议表决制度功能缺失之省思[J].法律科学,2009(3)。,即便是在合议庭经评议业已形成多数意见的情况下,受制于“自身错误发现”或者“外界因素介入”,合议庭亦会通过重新合议改变原已形成的多数意见。

5.评议结果。合议庭评议而生成的多数意见最终均外化为“裁判文书”,但是,实践中裁判文书的制作并非合议庭共同制作完成并审核确认而多由承办法官或者非案件评议合议庭成员或者法官助理依据庭审笔录、评议与表决笔录等个体单独完成。同时经合议庭签署确认的裁判文书的呈现内容亦仅限于合议庭评议所形成的“多数意见”,而评议中的“少数意见”(主要包括反对意见、不同意见和补充意见)并未在裁判文书中得以呈现,如此合议庭评议因“公开监督”缺失而难以消除以当事人为核心的社会民众的合理性怀疑。

(四)评议考评“失范”导致评议权力旁落

现行法律规制下对合议庭评议责任承担本应遵循以下逻辑,即“合议庭对案件处理意见一致,对外承担同等责任;意见不一致,成员承担与自己意见相应的责任”,此种责任配置方式的目的即是督促合议庭成员严肃审慎对案件进行评议并作出最终表决。然则,实践中合议庭评议考评多围绕承办法官进行,并不涉及或者甚少涉及其他合议庭成员,诸如“在统计办案数量和考核法官业绩时,合议庭其他成员虽然参与案件审理,但一般不会被计算在内,同时案件数量与质量仅与承办法官的升迁、奖惩等实际利益密切相关,而与其他合议庭成员的审判业绩关系不大”[15],导致案件审理的权力主体与责任主体发生错位。如此,合议庭其他成员在“责任阙如”和“期待利益阙如”情势下主动放弃其在评议过程中的“异议权”便成为必然。

三、合议庭评议制度价值的“矫正”与具体规则的“建构”

(一)制度的价值走向:独立与民主的融合

合议庭制度功能的展示与实现首要的“硬件要求”即是具备“独立审判”的资质,因此,补强合议庭“外部独立”的诸项措施便成为人民法院四个五年改革纲要的必备内容,且此系列内容并非单一对合议庭制度独立审判职能的直接确认,其亦通过审委会制度的改革对其独立审判职能予以间接支撑,通过人民陪审员制度的改革对其独立审判职能予以适度填充。如此,合议庭履职的“独立外壳”便基本确立且得以渐趋加固。然则,“独立外壳”支撑下的合议庭制度,尤其是作为其内在灵魂的“评议制度”,因遭受“民主危机”其功能展示空间被严重压缩甚至完全封堵,即审判长/承办法官权力“过分扩展”与合议第三人权力“主动旁落”共同导致合议庭成员共同参与、群体决策评议与表决机制的异化——“民主评议”演变为“个人独裁”。

基于此,合议庭制度的功能实质应呈现独立审判“外壳”与民主评议“内涵”的双项融合,空有“独立外壳”而缺乏“民主内涵”将会导致“金玉其外,败絮其中”的尴尬,而仅具备“民主内涵”而缺乏“独立外壳”亦会导致“青冥却垂翅,蹭蹬无纵鳞”的无耐。

(二)制度的实践走向:评议规则的具体设计

1.厘清合议庭评议事项的范围。“合议庭虽然具有共同决策的特征,却并不意味着一切事物都由全体成员决策,因为这既不可能,也不经济”[16]。因此,需要对合议庭评议对象予以明确细化:一则,类案与个案的分别厘定。类案的评议即是围绕判决、裁定与决定的不同形式而各有侧重,其中“判决应就案件实体问题作出决策,裁定应就案件程序问题作出决策,决定则应对诉讼程序中的特殊问题作出决策”[17];个案的评议则是对类案评议对象的细化,即以评议对象的重要程度为标准“凡是可能对案件当事人的实体权利和重要程序性权利造成实质影响的,诸如事实认定、证据采信、法律适用、采取妨碍诉讼或者抗拒执行的强制措施、审理或者执行中的重要程序性事项等”均应纳入合议庭评议对象的范畴。二则,“中评”与“终评”的区别对待。“中评”即是合议庭为保证审判活动的持续进行而在审判过程中临时组织评议并及时作出决定的评议形式,其评议对象应以程序性事项为主,且多以案件当事人异议为启动前提,诸如当事人的管辖权异议、证据能力异议等;“终评”则是一般意义上的合议庭评议,其所评议的对象应当系案件审理所要解决的最终事项,评议内容涉及案件中所有对当事人权利产生实质影响的实体性与程序性内容。

2.平衡合议庭成员所掌握决策信息。合议庭评议的过程因合议第三人与审判长/承办法官所掌控的案件信息失衡而发生扭曲,并最终陷入“形合实独”的运行困境,因此,为保证合议庭成员评议案件的质效应当保证评议成员对案件信息的均衡掌控:一则,信息“存量”的均衡,即审判长/承办法官应当在庭审前组织合议庭成员(主要是普通法官)对诉讼材料和证据材料进行审阅,厘清案件争议焦点,明确庭审思路,共同拟定庭审提纲,其中鉴于作为合议第三人的“陪审员”时间和精力限制,要求其与审判长/承办法官和普通法官一样全面参与庭前准备有失现实,可以建立针对“陪审员”的庭审提纲传阅制度,即开庭前2~3日以书面形式将经合议庭审阅的庭审提纲发送“陪审员”传阅,“陪审员”应及时阅读并于阅读当日将相关意见或者建议反馈合议庭。二则,信息“增量”的均衡,即合议庭第三人作为“平等参与者、共同决策者、权力制衡者”应当积极参与到案件审理的每一个过程,诸如事实认定、证据认证、法律适用等,全面了解吸收案件审理中的既有信息与衍生信息并借以形成对案件裁判的“自我认知”与“内心确认”。同时,审判长/承办法官虽承载主持庭审的职责,但并不能因此而对其作出较之于合议第三人的优位界定,在涉及诸如可能对当事人合法权利产生实质影响的事项时其应当依照“中评”程序予以“合议”而非替代合议第三人作出选择或者决议。

3.细化合议庭评议具体规则。合议庭评议具体规则的缺乏既因导致评议程序混乱而影响程序正义,又因阻却价值功能而侵蚀实体正义,因此,有必要在既定合议庭评议规则框架下对其予以规范和细化:一则,确立“即时评议”规则,即合议庭进行案件评议应当在庭审结束后“立即进行”,以此确保评议效果不因选择任意或遗忘规律而出现错漏或者折扣。二则,确立发言顺序限定规则,即以职务或者资历为标准,“资历最浅者为先,资历相同者,以年龄小的为先,最后由审判长发言”[18],若合议第三人为“陪审员”则由陪审员首先发言,然后再按照上述顺序依次进行。三则,确立分阶段书面评议规则,即合议庭对案件的评议应呈现“阶段性”,诸如“事实认定与法律适用”分别评议或者“陈述意见——自由讨论——评议表决”的顺次进行,以此保证合议庭成员在充分发表意见、全面展示心证之同时亦能够围绕彼此意见进行交锋并相互修正。同时,为避免口头评议的“简单或者随意”,确保以合议第三人为代表的合议庭成员评议表决的独立与真实,合议庭评议意见、理由及表决意见均应以“书面形式”详细呈现。四则,确立“一次表决”评议规则,即合议庭对评议结果的表决仅限于“一次”,以此避免合议庭为达成多数意见或者屈从外力干扰而“重复评议”,保证合议庭案件评议的权威。当然,合议庭评议表决限于“一次”并非意味着对合议庭成员陈述意见、心证展示、观点矫正等的“一次限制”,在最终的“表决结果”生成前,合议庭成员均可围绕案件进行论辩评议。五则,确立异议公开规则,即合议庭经评议表决而生成的“裁判文书”中载明的内容不能仅限于“多数意见”,其亦应将“少数异议意见”纳入其中。同时合议庭成员少数意见的公开并非对“异议意见”的简单列举,其亦应比照“多数意见”进行充分的说理论证,排除案件当事人或者社会监督主体的合理性怀疑。此外,裁判文书作为合议庭成员“智慧的结晶”,其需要有合议成员共同制作完成,亦可以由合议庭成员委托其中的1名成员完成,但是无论是何种形式,合议庭成员均需要对裁判文书作出审核确认,以保证裁判文书呈现内容与合议庭评议意见与表决相一致。

4.规范合议庭评议案件考评机制。长期以来,审判实践中更注重把个人作为责任追究的主体,只要案件被分至哪个法官名下,就意味着责任将伴随该案件自始至终,该承办人就是责任主体[19],此即是导致合议庭评议“形合实独”的关键诱因,因此,为保证合议庭评议功能的实质发挥应对该种考评模式予以“充分矫正”:一则,建立针对合议庭成员“整体”而非“个体”的考评机制,实现“个人负责制”向“集体负责制”的转变,即取消对主审法官的个体考核,代之以对合议庭的整体考核,取消以合议庭成员“承办”案件数计算法官工作量的考核标准,代之以“参审”案件数为计量依据的新模式。二则,建立合议庭分类考评机制,即将对合议庭整体的考核内容划分为案件质量考评与案件评议考评,其中案件质量考评系根据生效裁判而生成,该项结果由合议庭成员“均摊”,案件评议考评则系根据合议庭成员评议意见和表决结果而产生,该项结果由合议庭成员根据各自评议意见和表决结果与案件裁判的“误差比例”予以“分摊”。三则,建立符合职责配置的责任承担机制,即在合议庭成员对外承担连带责任机制下,以“谁职责,谁负责;谁导致,谁负责”[20]为总原则,根据合议庭的职责分工进行责任认定,其中个人职责方面的事项属于个人职责,诸如审判长职责、承办法官职责、合议第三人职责等。当然,属于合议庭共同职责的事项依然应由合议庭成员连带担责,而不能以“误差比例”予以分担。

[1]张雪纯.合议制与独任制优势比较——基于决策理论的分析[J].法制与社会发展,2009(6).

[2]杜豫苏,何育凯.明晰权力边界:审判权内部运行机制改革路径探索——以最高人民法院四个“五年纲要”和七个典型法院为实证研究样本[C]∥全国法院第二十六届学术讨论会论文集:司法体制改革与民商事法律适用问题研究,2015:58.

[3]左卫民,吴卫军.现代化视野中的法院建构——评《人民法院五年改革纲要》[J].政治与法律,2001(4).

[4]赵钢,王杏飞.民事司法改革的几个前沿问题——以《人民法院第二个五年改革纲要(2004-2008)》为分析对象[J].法学评论,2006(6).

[5]刘杰敏,肖芃.司法改革:在理想与实效之间——解读《人民法院第三个五年改革纲要(2009—2013)》[J].求索,2012(3).

[6]《人民法院第四个五年改革纲要(2014—2018)》[J].法律适用,2014(8).

[7]方乐.审委会改革的现实基础、动力机制和程序建构——从“四五改革纲要”切入[J].法学,2016(3).

[8]海伟.周强在最高人民法院审判委员会全体会议上强调认真贯彻落实党的十八届四中全会精神积极推进审委会制度和量刑规范化改革[N].人民法院报,2014-12-02(01).

[9]唐东楚.我国陪审制度的历史及其改革——兼论中外“陪审”之“陪”的语义差别[J].中南大学学报:社会科学版,2012 (2).

[10]苗炎.司法民主:完善人民陪审员制度的价值依归[J].法商研究,2015(1).

[11]左卫民,唐火箭,吴卫军.合议制度研究——兼论合议庭独立审判[M].北京:法律出版社,2011:94.(参考文献)

[12]Andrew Karmen.Crime Victims:an Introduction to Victimology [M].Wadsworth Publishing Company,1990:279.

[13]余亚宇.群体决策心理视角下的合议庭评议功能之弥合[J].法律适用,2014(1).

[14]赵峰,柳建安.论合议庭评议案件制度的功能[J].江南大学学报:人文社会科学版,2004(3).

[15]姜树政.合议制审判权行使的异化与回归——以审判权集体行使为视角[J].人民司法,2014(7).

[16]陈卫东,石献智.审判长选任制的缺陷刍议[J].法商研究,2002(6).

[17]钱卫清.法官决策论[M].北京:北京大学出版社,2008:62.

[18]陈荣宗,林庆苗.民事诉讼法[M].台北:台湾三民书局出版社,1996:119.

[19]罗金寿.合议庭改革报告[J].学习与探索,2011(2).

[20]张彩旗.法治中国建设视阈下的合议庭制度改革探究[J].政法论丛,2014(6).

责任编辑:胡晓

D990

A

1004-941(2017)03-0115-06

2017-03-21

国家社科基金项目“合作主义视野中城镇基层纠纷解决实证研究”(项目编号:13XFX015)。

李昌超(1985-),男,河南新乡人,法学博士,主要研究方向为诉讼法学、司法制度;詹亮(1985-),女,湖南常德人,主要研究方向为诉讼法学、司法制度。