尼泊尔,喜马拉雅山下的活遗址

文/图:董天君

尼泊尔,喜马拉雅山下的活遗址

文/图:董天君

2015年4月25日,一场8.1级大地震带走了成千上万尼泊尔人的生命,更损毁了尼泊尔人引以为傲的多处世界文化遗产。两年过去了,加德满都谷地几处重要的世界遗产中,灾难留下的创痕多数还未愈合,而在帕坦和巴德岗,修缮工作正在缓慢进行。其中,巴德岗孔雀窗的及时修复和帕坦国王立柱的重建完成,是尼泊尔人重修自己伟大遗产的标志性开始。这似乎在告诉你,尼泊尔不是废墟,这里,人们步态从容,笑容依旧,生活如常,风景如昨。

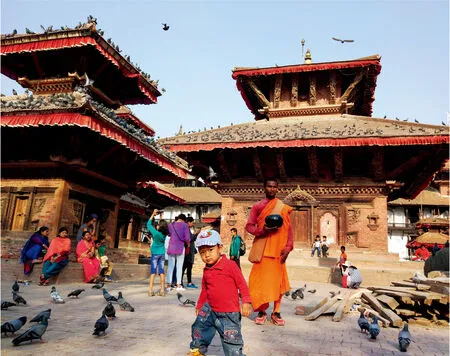

尼泊尔,一个世人称之为“众神的国度”,立在天堂之上,喜马拉雅之下,全球最密集的世界遗产遗址就在这里。光是在加德满都谷地就有着三大古城(加德满都 Kathmandu 、帕坦Patan、巴德岗Bhadgaon)以及八个世界文化遗产,是个名副其实的“露天博物馆”。在那,你总是会和各种造型优美的寺庙、民间建筑,以及其上的精美雕刻不期而遇。穿梭在加德满都谷地的大街小巷,仿佛进入时光隧道,能穿越进中世纪的尼泊尔,见到各个时期“活遗址”。

巴德岗,尼泊尔建筑艺术的活化石

“就算整个尼泊尔都不在了,只要巴德岗还在,就值得你飞越半个地球来看它。”正因为英国著名旅行家鲍威尔这一句话,我们来到了巴德岗,尼泊尔的中世纪艺术之城。

巴德岗,尼语中意为“朝圣之城”。这个城市始建于公元889年,从14世纪到16世纪,巴德岗都是当时马拉王朝的首都和政治文化中心,也是中世纪尼泊尔艺术和建筑的发祥地,其精美的建筑和雕塑代表着马拉王朝鼎盛时期的巅峰水平。至今各种时期的建筑密布于大街小巷,老城仍保留着古朴的中世纪风格,被广泛认为是尼泊尔古典文化建筑艺术的活化石,有着“艺术之城”“活的历史遗址”的美誉。

杜巴广场是巴德岗的第一大广场,广场上最主要的建筑是有着99个庭院的老王宫——这是尼泊尔人永远的骄傲。老王宫的正门叫做“黄金门”,建于 1754年,是巴德岗最后一位国王布帕亭德拉·马拉(Bhupatindra Malla)的作品。黄金门在一片红色皇宫建筑群中,格外的醒目。金门的顶端是一个有带翅膀的珈卢茶神兽,据说是毒蛇等害虫的克星,下方的雕像是四头十臂的塔来珠女神像,是马拉王朝的守护神。神像金碧辉煌、精美无比,是尼泊尔铜雕的杰作。皇宫中最值得一看的就是在外围墙壁上的55扇窗,窗户全都是由檀香木雕刻而成,再涂刷黑漆,工艺繁杂却古朴。正是这些精美绝伦的木雕艺术珍品,令这座砖木结构的皇宫成为了享誉世界的文化遗产。

加德满都杜巴广场

巴德岗黄金门

杜巴广场活女神庙的阳台和窗户上有华丽精致的木雕

55扇窗的来历说法很多,一说是为了庆祝国王55岁生日,在皇宫墙壁上修建了55个木雕窗户;另一种说法是国王有55个妃子,她们可以在自己的窗户前展露艳容。不过,55扇窗倒更像是当年皇室人员窥视外面世界的一个窗口,因为每一扇窗也都是一个观景的绝好地方,从窗户向外望去,整个杜巴广场的建筑和人群都一览无遗。不论是历朝王宫,还是百姓居家,建筑门窗上都有精美的雕饰,花纹鸟兽,别具一格,做工灵巧透剔。而巴德岗最著名的孔雀窗就藏在王宫旁边迷宫般的达塔特拉亚巷里布加利寺的墙上。方格窗栏中,美丽的孔雀王收拢了双翅,悠闲而不失威严地站在中下方,环开的翎羽纤毫毕肖,栩栩如生。外框各饰有12只鸽子,细腻的装饰浅雕花,堪称完美。孔雀窗是尼泊尔尼瓦尔人的木雕杰作,也是加德满都谷地现存最好、雕刻最精美的孔雀窗。它代表了这个国家木雕的最极致,也是尼泊尔艺术的标志性图形。

除了马拉皇宫,最能代表巴德岗古建筑和雕刻艺术造诣的还有巴德岗众多的神庙和寺庙。其中,最著名的是尼亚塔波拉神庙,它位于杜巴广场南端的陶马迪(Taumadhi Tole)广场,庙内供奉着“吉祥女神”(Siddhi Lakshmi)的神位以及她108个化身的造型。尼亚塔波拉神庙建于公元1702年,整体高达30米,是尼泊尔境内最高的一座印度教神庙,也代表着纽瓦尔人建筑的最高水准。

巴德岗林立的古迹建筑,精美的雕刻和神秘的寺庙让人流连忘返,尼泊尔的历史气息扑面而来,但呼啸而过的摩托车,到处摆地摊的小商小贩,随处休息的人影,到处安家的鸽子群,还有牛、羊、狗、喵星人等,又让杜巴广场热闹得像个大集市。这里不仅可以感受文化和精湛的雕刻艺术,也能更好地贴近当地人浓郁的生活气息。

雕刻中的“圣洁性文化”

尼泊尔是一个信奉神的国度,全国不到2200万人口,竟然供奉着3.3亿位神邸。人与神像混迹巷弄庙宇中,是信仰,也是日常。

在加德满都的杜巴广场上,人群最多的是嘉格纳特(Jagannath)神庙,也称为爱神庙,神庙始建于1563年,位于猴神哈努曼雕像对面,是加德满都城最古老的建筑之一。与大家见到的一般庙宇不同的是,庙宇的门楣、檐柱上都雕刻了栩栩如生的性爱场景,各种大胆的姿势看得让人脸红。

繁复精美的孔雀窗,是巴德岗尼泊尔纽瓦丽建筑最显著标志

嘉格纳特(Jagannath)神庙檐柱上的性爱木雕

帕坦皇宫(Patan Royal Palace)一皇家御用浴池——石砌的方形池,地面一圈用石砌的眼镜蛇围住,泉水从池中石壁上的鎏金神像中流出,浴池内壁全是印度教各神造像,气派非凡。同时,整个浴池也是尼泊尔石雕艺术的大成之作

尼泊尔寺庙前的铃铛,经过的尼泊尔男人都会敲一敲

据当地导游介绍这种性爱雕刻在尼泊尔的印度教寺庙基本都有,这些斜檐柱长1米多,宽30厘米左右,在立姿的佛像下是男女交欢的场景,其中也搀杂有动物交配的雕塑。之所以要将如此香艳的场景放置在公众集聚的寺庙,有多种传说:1.古代庙宇经常被雷劈,尼泊尔人相信雷神是个未婚女子,如果加上这些性爱雕刻,她就不好意思来破坏了;2.古时候,尼泊尔有段时间受佛教的影响,出现了很多独身的教徒,适逢当时流行温疫,人口急剧下降。当时的国王为了刺激人民生育,以补充兵员和劳动力,并对年轻人普及基础的性教育,故此命人雕刻这类木雕;3.尼泊尔的宗教有受到“Tantra(坦陀罗教派)”的影响,该信仰属于印度民间原始信仰,它既不属于印度教也不是佛教。当这个教派和印度教神学思维结合后,就产生了湿婆教派和性力教派,主张生殖崇拜,并认为“性是最深的枷锁,然而它可以用来达成最高自由的工具”。

加德满都谷地有许许多多的爱神庙,有数以千计的性爱木雕,对于民风保守的尼泊尔人来说,这些令人脸红的浮雕,不过是来自宗教和艺术的表现形式罢了,早已对之熟视无睹,只有游客对之感觉新奇不已。

尼泊尔的雕刻技艺绝对是这趟旅程的必看之处。所以很多木雕爱好者都会选择去三个古城的杜巴广场走走看看。尽管这三个地方都受到了2015年地震的影响,很多古建筑坍塌了,目前正在重修。但也正因如此,你可以很仔细地看到尼泊尔工匠是如何用简单的工具去雕刻石雕和木雕,散落在遗址附近的一件件木雕艺术构件也可以近距离地拍照、欣赏。

璀璨夺目的佛像造像

尼泊尔,作为佛祖释迦牟尼的出生地以及印度教的核心信仰地,浓烈的宗教氛围,作为游客你是每时每刻都可以感受到的。每天清晨,当地居民就是在上班上学前,都会用头碰一下家门口最近的湿婆神像。在加德满都、帕坦、巴德岗的一路上,有数不清的神庙与寺院、虔诚的普通信徒与苦行僧、空气中永远弥漫的香火酥油的气息,还有印度教信徒进入寺庙前摇响庙宇挂铃的叮咚声……这一切都时刻提醒着我们:这个国家处处存在着强大的精神力量,仿佛尼泊尔的那只无处不在的佛眼,洞察着苍生。而这种氛围一直伴随了我们的整个旅程。

从底子里散发出来的信仰氛围,也造就了尼泊尔璀璨夺目的佛像造像艺术。在很早的时候,尼泊尔人就开始用铜、木头、石头等材料来制作印度教诸神的造像,到后来佛教回传时候,这里有出产精美的佛陀铜像。不同时期,造像的风格不尽相同。早期的造像稍显简约,但刻画细腻,过渡时期的造像表情神态略有改变,慢慢走向成熟,鼎盛时期的造像融入了很多新鲜元素, 装饰上较为华丽。

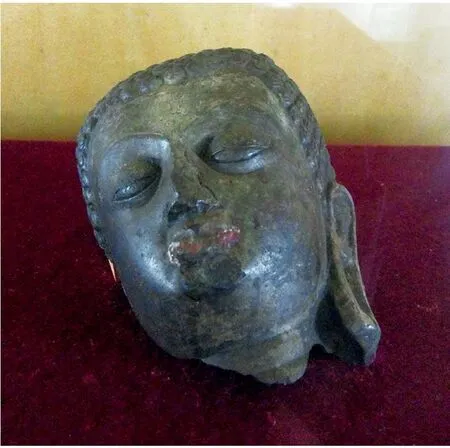

在尼泊尔国家博物馆佛教艺术展馆里,一尊佛陀头像残件深深地吸引了每一位来访者的目光。这尊头像因受到古印度健陀罗艺术的影响,而带有一定希腊雕塑风格。公元前4世纪马其顿王国的亚历山大大帝东征到中亚细亚一带,希腊文化也影响了这一地区,古印度就把希腊的雕刻艺术和本土的佛教雕刻艺术结合起来,叫做健陀罗艺术。主要体现出佛像的面容饱满且立体感强,眼窝深陷,耳垂及下巴,皮肤质感处理得光泽润亮。该造像神态安详,原件可能是一尊施禅定手印的佛陀造像。这也是佛教和古典希腊文化交汇、融合的见证。

尼泊尔造像通常用铜制成,他们对铜尤为喜爱,视铜为神圣之物,在早期就掌握了炼铜技术,用铜制作各种器具。我国《旧唐书》里就有“尼婆罗国,其器皆铜”的记载。唐僧玄奘在其西行游记中对尼泊尔的制铜业也有提及。可见,尼泊尔人用铜造像不仅体现了一个民族风尚,同时也可看出他们对佛教的虔诚信仰。12世纪后,尼泊尔金铜造像主要满足我国西藏、青海、内蒙等地需求。这些民族具有游移不定、尊奉藏传佛教、注重“即事而真”的本尊修法的共同特点,金铜造像以其庄严神圣、轻便光洁的特点正好符合这些民族人民的生活习惯和信仰特点。供需往来,千古不绝。这也是尼泊尔金铜造像艺术长盛不衰的一个重要原因。

经历过大地震后的尼泊尔满目疮痍,却也在涅槃重生,它仍是世界上幸福感最高的国家,它拥有永远无法取代的万种风情。加德满都谷地不是一天建成的,也不可能一天重建。只是我们希望再次踏进这个国度的时候,一切会越来越好。毕竟,世界遗产是属于全人类的伟大财富。

(编辑/余彩霞)

这尊佛陀头像残件带有一定的希腊雕塑风格,是尼泊尔佛教和古典希腊文化交汇、融合的见证