说书(续二)

江文兰 陈未沬

说书(续二)

江文兰 陈未沬

陈:江老师说书生涯当中,有没有碰到过什么比较苦难的事情呢?

江:我啊?我没经历学习的阶段,除了排书那会儿时间有些紧。

陈:等于说了书以后没苦过,跑码头的时候也没什么不顺心?

江:没有的,一开始和亢闻鹃,后来到老书不能说,那我们就说新书,和周蝶英说《梁祝》《白毛女》,也还是有生意的,再后来和朱剑庭,他说功也好的,生意也蛮好。真的没有怎么不好过。

陈:江老师你那时候说《梁祝》,《梁祝》剧本是哪里来的呢?

江:那是周蝶英的。

陈:那你等于一直在接触生书,翻来覆去的,旧书、生书来回翻?

江:是的,《白毛女》《梁祝》都是新书。

陈:和朱剑庭《三笑》又有生书,生书虽然说起来吃力,但是到了后来,出来那些中篇,都是生片子,一歇一看,要上台了,不备课了。

江:是的,都是到台上见的。

陈:硬记硬背,没有办法的事情。

江:那时候,表现稍微好一点的演员,那些调和腔全部都熟的,什么腔配什么样的感情,都熟悉的。即使你当时给她片子,她可以马上上台去唱,都符合的,不会发生腔和词不配的。

陈:就如同唱昆曲,曲牌懂了,学了词放进去,其他就都不是事了,腔不会变的。说到中篇,57 年后大量涌出中篇了,你在团里排编过哪些?

江:唱过好几个,《芦苇青青》《人强马壮》《两兄弟》《三里湾》等等好几个呢。我到团里以后一直参加中篇的,一到团里第一个就是《刘胡兰》。后来 55 年就到梅山水库,那时候基本不说书,体验工人生活,我们就是类似于慰问演出,去唱一唱,说些短篇,吃饭也是吃大食堂,都是在简易竹房子里。食堂里的小菜是很多的,咸板鸭最多,咸肉等等,尽你买。我那一组,蒋月泉、张建国、马中婴四人一组;买小菜是轮流的,他们男的买菜总是荤菜多,我去买呢总是素菜多。我每次出去买,都关照我:“哎,你过来!你多带些荤的回来!”不关照我嘛,我肯定是买素菜多。

陈:女的肯定买素菜多些,荤菜少的。男的嘛又大多是吃肉。

江:是啊,都是肉怎么吃得消呢?但是他们要荤菜,让我多买,他们吃肉都多少结棍。

陈:中篇其实蛮好的,就是把一部书浓缩在一起,都是精华。

江:有些呢,也是创作出来的,到了后来我们这些相对成熟的演员都要求参与创作的,特别是你有角色在里面的,都要自己写点东西放进去,至少要比原来强,要有一定质量。那时候中篇上台都要(说)一两个月,如果是只能说一个礼拜的东西就不行了。像现在这样,有些是一个礼拜都演不满的。而且那种中篇都有唱片留下来的,可以到台上独唱、参加单独演唱会的,都是精品。从词到内容到唱腔,中篇都是主要演员说唱的,像是张鉴庭、朱雪琴这样的,都是好唱功,都会保留下来的。

陈:是的,现在外面、网络上也能看到不少中篇唱片被保留。对了,江老师后来你香港有没有去过?大概几几年?差不多也要七八十年代了吧?

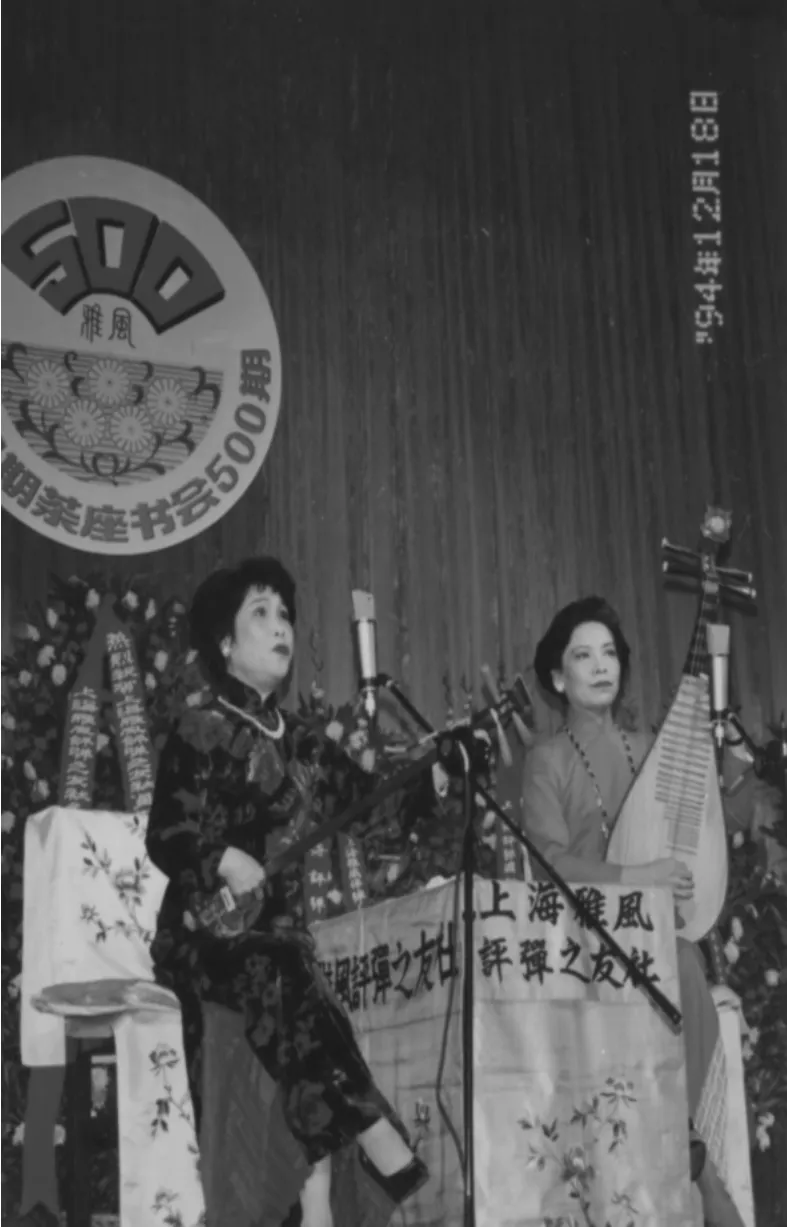

江:去过的,八几年,他们大概 79 还不是 80 年先去过一回,是第一批;等到 81、82 年再去,我也去的;第一批比第二批人少一些。第二批我和苏老师搭,和蒋老师也有一回(合作),《三搜庵堂》,蒋老师还放了个噱头:说不是都有客人来嘛,一个电话打到住的房间里,让下楼见客人,尖刻都要戴好了领带、整理好衣服。他说他一时间领带找不到了,就看见边上床上江小姐的丝袜,不要去管他了,往头颈里一围,当它是领带!我们那次在香港,还被挽留两天。

陈:那次去有没有碰到范雪君,弹词皇后,嫁给“绒线大王”的?

江:碰到的,她也是来听书的。

陈:她人不算很漂亮的,但是听说气质十分好。

江:嗯,气质好。她到了那里以后,头脑很清楚,爱人还在的时候,她就把财权捏牢的,她先生对她蛮好的,她那时候是“皇后”,家里人很尊重她的。等到先生走了以后,财权还是在她手里,其他人只好服她的,所以她日子挺好过的;如果她没捏好财权,小孩肯定不服她,毕竟不是亲生的娘。

陈:到了 84 年,你和蒋老有个录像的,网上有的,是你们团拜的时候,说的《问卜》。

江:是的,就说了一段,吃团子那段。

陈:说《关亡》不说《问卜》的是不是?

江:是的,因为这两出时间线在一起,一起说就重复了。《问卜》比较厚重,《关亡》比较“薄”,《关亡》没有《问卜》好。但是《问卜》难说,有很多人说勿连牵,《问卜》里面术语多,算命的术语多,要背这些术语蛮吃力的。《关亡》就没有的。

陈:我看到现在网络上有你和蒋老师说的一段《问卜》,正好是有一年的团拜。

江:评弹界的规矩,正月廿四,三皇老爷生日,演员们要弄些节目自己演出团拜,大书说小书,小书唱开篇,错开来的。

陈:那么你和蒋老师合作,也和苏老师合作,都是一路,都是蒋调,有没有什么压力?

江:心里紧张的,你不能带歪掉他的。不像和苏老师一直一起说,虽然说前也要排书的,但是总归比较熟的,不紧张的,哪怕弄错了一点,可以调回来。和蒋老师就不行的,他一二三,你一定要接四。

陈:和蒋老师合作大概是哪些年份?

江:就 62 年那么一次,那时候蒋师母肝癌晚期……他回到了上海以后,还是要演出的;那阵子朱慧珍老师身体不好,不能说了,我在上海正好空,苏老师有事出去了,我每天就拉着他排,上午排两遍,自己再记一点,下午大华书场说。排书的时候我在边上想把琵琶练一练,蒋老师说:你不要弹了!因为和我属于“生手”,他也在背书。

陈:你在边上弹琵琶要影响他背书了。

江:唉,我嘛和他一起说,我要当心一点的,琵琶要拿出来再练熟练点,他让我不要弹。

陈:那时候蒋老师大概还不到 50 吧。

江:那时候我 33 岁,蒋老师……蒋老师是 46。他属蛇的,比我大 13 岁。

陈:今年蒋老师正好 100 岁咯。

江:是的,所以在和人商量要和给他做生日的。

陈:那么,江老师和苏似荫、蒋月泉搭档下来,觉得他俩的区别主要在哪里呢?

江:那是苏老师的唱是没有办法和蒋老师比的,但是蒋老师他起角色的时候,不肯起足的,因为他自己卖相好的,但是书里难免有丑角的,起丑角是要破坏他形象的,所以角色最多一显,不起足的。他主要靠唱的,他说表也好的,不靠角色的。而且他的说表现代化,不老腔老调的,说着玩的感觉,不做作的。

陈:嗯,蒋老师说得自然的!那么苏老师呢?

江:苏老师虽然唱不如蒋老师,但是角色研究得深入,每个角色都不同,也很受欢迎的,受欢迎的程度不输蒋老师的。

陈:等于就是苏老师表演上出众。

江:哎,是的,表演上向刘天韵学习。随便说什么书,角色到他手里,他都要钻研的。

陈:你和蒋老有 24 回录音的,在哪里录的?

江:在上海大华书场录的,电台上到书场里现场录的,所以说得效果不错的。

陈:我觉得电视录评弹,最好还是要到现在录,现场效果好,不然要没劲的。要有互动,有笑声有拍手,气氛都会好,说书人也会越说越来劲的,艺术上需要带一点点“人来疯”,有鼓励效果,会越表演越好的。

江:是的。

陈:那么前面讲到《问卜》,我还看过江老师和薛君亚老师说的《关亡》。

江:那时候是纪念周玉泉。

陈:我看好像是 1987 年的时候。

江:是的,在苏州说的。

陈:那个噱头印象深刻的:老太太问丫头,怎么想到请来了关亡?丫头因为方才老太太告诉她不要出声影响关亡婆去阴间请灵,就和老太说不要出声。然后老太说了句,不要紧的,关亡已经到了阴间了。丫头就问,怎么这么快啊?薛老师这时候就用了很新的噱头:他们阴间已经有高速公路了。这个说法很贴近时代,能引起共鸣,大家一笑的。

江:是的,蛮有劲的。

陈:后来你 92年在常熟和华士亭录《三笑》,应该是 91 年年末、92 年年初,天还蛮冷的时候。也是那个年份你拜黄异庵的?

江:是的,约好早上去虞山吃茶,结果大风,灰沙很厉害,说好的学生都没来,只有我一个去了。黄异庵就很感动的,说我一个女同志冒着这些风沙跑过来,就说起自己那时候没有女学生的,我就说那我拜你做先生嘛,我就站在那里,我说别的没有的,我就给你三鞠躬吧。

陈:你那时候已经很有名气了,还拜了黄先生做老师?

江:要拜的,也不是嘴上喊一句先生,要拜心里的。黄先生年初一生日,我一定要去的,总归十来点钟到先生那里,陪他吃碗面,饭不吃的,我就当去讨教。后来先生走了,大概六七年前,师母身体不好。就打电话问师母,师母说,晚上热,睡不着,就喝冷水,舒服了再说。第二年春末我就拿了钱让人给师母买个空调。

陈:哦,她热了睡不着,就喝点冷水降温,结果吃坏了胃了。

江:唉,听到我心里都酸了,这么一把年纪了。有了空调,她就不用半夜喝冷水了。

陈:那真是太不容易了。因为我听说黄老师晚年不太好,。所以走了以后,黄师母应该也过得不太行,只能顾个温饱了。

江:以我的经济条件,给她买空调是没问题的,但她可能就不行了,她是低保户,可能还不太舍得。所以我想要给她解决根本问题。我经常跟她通通电话,如果我一阵子不打,她要担心的,会问别人我好不好。我也要担心的,师母对我很好的。她一直说不用我去看她,只要多通通电话。我们相差八岁。师母为人也是很好的,有人去,总是一碗碗面下了给人家吃的,浇头也准备的,有鱼有肉。

陈:喊是喊师母的,其实就是一个大姐。两人相互牵记,你对她好,她也对你好的。你的为人真是很少有的。听说你去上海还要去看朱剑庭的。

江:要的,多远都要去。他做上手的,他也要教我的,以前说书,女下手不太有人教的,他一直教我,所以我不忘记的。

陈:这就要讲到,那时候拜先生,心里是真的一日为师终身为父的,现在就很少了,学生和师傅之间,很多就是经济交易了,情分少了很多。不过我觉得做人还是要凭良心的。

江:唉,对的。苏州还有一个老的评弹艺术爱好者俞中权老先生,会写会唱的。我回到苏州总要去看看他的,坐车坐到附二院,走进去,也挺长一段路的。我腿脚虽然有些不便,俞先生经常让我不要去的,但是我还是要去的。我到苏州待几日,我总归要去一趟的,老先生那点学问我是很佩服的,总归要去看看。要是实在时间短,我打个电话,说声不去了。他总让我不要去,他住在三楼的,我说我腿脚总比你好些,还是要去的。

陈:这些都是你和老师们的事情。至于你收张建珍当徒弟是很晚了吧?是他们提出拜你的?

江:是的,他们提出来要拜我。那时候正巧王柏荫去东山,我和王柏荫去演出,说一回书。在车上,我就说我是下手,收学生不太合适的,王老师他们都说蛮好的,现在《玉蜻蜓》也很受欢迎的。我就答应了。

陈:等于是第一次收学生,带徒弟带得很晚了。江老师太谦虚了。

江:毕竟我是下手嘛。

陈:你收了张建珍过后,那些书都是你排给她的吗?

江:不是的。她们就说自己的书,原来是说《血溅九龙冠》的。

陈:她们这些以及更年轻一辈的,感觉传统书是不能放的,传统书已经是经典了,是招牌菜,现代书也要结合着放进去,要加些新的东西进去是不是?符合时代的东西,可以引起共鸣的东西。

江:是的,她们应该借鉴传统书里的写法,自己要有创作,要加些新的东西进去。不一样的角色也要弄出不一样东西来,特别是语言上。新的书要弄些近代的东西。

陈:江老师说到何时算稍微歇下来一点,不太唱了呢?

江:歇是没怎么歇,我退休是 58 岁,延后的。因为我母亲身体不好,在苏州待了一段时间,所以退得晚了点。退了以后,有演出我也去的,团里也会安排,我不计报酬的。那时候张国良要做舞台生涯60周年,叫我去唱个开篇,我听说后就同意的,就六七分钟,我算好时间,就去了。

陈:江老师我们接下来谈谈看传承和发展。首先这个评弹,它最早可以追溯到什么时候?网上的乾隆下江南听书的起源传说,肯定只是个传说啦。

江:一开始是扬州书发展,柳敬亭。苏州书真正发展也长毛过后。

陈:发展到 50 年代是最巅峰了吧?

江:是的,50 年代发展得最好。以前女的是不进光裕社的,女的进普裕社,女的只能说女双档,不能男女搭档的。

陈:类似于“传男不传女”,这有什么说法吗?

江:就是规矩,不能让女的进光裕社的,男女不可以同台演出。

陈:那么后来怎么打破的呢?

江:后来解放了,思想也开放了,以前那种属于封建。

陈:再往后就是“文革”了,对评弹冲击很大的。突然想到,江老师你和朱雪琴有没有合作过?

江:临时搭过,她要唱,我帮她弹,随便搭两声。有次很好玩的,她弹起来是半过门,我是出全过门,一直相差半拍。我赶紧停掉,停掉以后再跟上去,不然一直要相差半拍。

陈:因为说到朱雪琴,要说到和她合作的郭彬卿。听说没有郭彬卿的琵琶,别人都没有办法和朱雪琴搭了。郭彬卿就是“文革”时候自杀的。

江:是的,郭彬卿的琵琶是好的,间隙的地方都能给你填满,他弹琵琶是真好听,是绝了。他和朱雪琴,上手唱也好,下手琵琶又好,生意是好了。朱雪琴大喉咙,声音不高的,最多到 B,一般女同志要到 C 和升C 的,她就到 B,但是她会用假声,能翻上去。这样两段声音,别人听着就好听了。郭彬卿的喉咙也好的,他唱到 B,哪怕再高些调,他照样唱得上,唱真声的。郭彬卿这个人主要脾气太顺心,人是不坏的,小时候因为好像是外婆带大的。

陈:哦,比较宠,顺着来的。但是人是很好的。

江:唉,“别人有的我也要有”这样的。是的,人很好的。他呢主要是迷信,他给自己算命,算到一半说算不下去了。他就说算不下去就是说明人没了,命到此为止了,就觉得自己不能活下去了,然后就自杀了。他还一直要和我说:“江文兰,我给你算过命的,你不能告诉别人的哦。”你说我没事要去把自己的命告诉人家干吗呢?他跟我说:“你是无贝之才,不是有贝之财的。”我跟他说是的,我是从小就穷的呀。

陈:哈哈哈哈,这人很有意思。

江:人蛮好的,很作孽。他结婚是和常熟一个(女子),后来儿子也是跟着娘(生活)的,等郭彬卿走了以后,儿子来上海的。那时候郭彬卿未出山之前,在一家烟纸店里做的,他看起来蛮老实的,后来就和店主的小孩结婚的;出山以后,他就有点嫌弃人家了,乡下人毕竟俗气了,所以郭一直不回去的,也不要他们去上海,像分居。

陈:看到网上有照片,他卖相也蛮好的。“文革”走掉的那些评弹艺术家,真是很可惜的。再后来就恢复演出了,不过鼎盛时期也就过了。一直到九几年,江老师有没有录过苏州台的电视书场呢?像我这辈,属于你们这些老艺术家的孙辈人,小时候接触评弹,就是通过电视书场,太小家长也不让跑书场,而且我小时候书场也不多了,不比你们那时候娱乐生活主要就是听书,走两步就有一个茶馆书场的。

江:等到正式开始有电视书场,我年纪也蛮大了,演出也不多了。九几年,我差不多 60 多了,那时候中篇就会演的,有时候说中篇,电视书场的时间不够,就两回两回来,再不够就分三四天。

陈:我觉得电视书场属于比较新的听书形式,因为九几年彩色大电视普及了,家家户户可以通过电视看说书了,也算一种风潮,属于当时的新媒体和评弹的结合。但是现在电视书场也放得不多了,大多是下午的时候放一会儿。

江:现在的电视书场,是苏州九套有的,一套有时候也会有。

陈:但是它播放的时间就不太好,都是下午,其实年纪轻的人都听不到的,要上课的上课,要上班的上班,只有在家里没事情做的老爷子老太太听听。

江:是的,他主要晚上是不放的,只有白天有。

陈:如果主流媒体有心扶持,那么多电视台里最好还是有一个电视台,在晚上大家有空看电视的时候,放一段评弹。

江:这个确实还稍微,以后可以去提一下意见的。

陈:同时还希望社会上有些地位、说话有分量的人,在背后推一把,就好像白先勇推昆曲那样。

江:哎,是的。然后那些传统的书目,最好还是放老艺人的录像,你让年纪轻的人依样画葫芦地学,学不好,没有吸引力的。

陈:那么宣传上要怎么做呢?我觉得啊,可以先做相对表面的东西,和流行文化结合,让不知道评弹艺术的和没听过的先知道,让知道但没兴趣的先培养好兴趣,然后再把勾起兴趣的这群人拉回书场,最后还是要回归书场的。然后广告也可以做起来,那些卖相好的评弹演员,可以接些广告,走入大众视角,他们也是明星啊,只不过表演的艺术形式不同而已。

江:哎,对的对的。要让那些有吸引力的人和故事推出来,把观众拉过来。

陈:为什么没想到拍些评弹艺术家过去的故事呢?弄些文艺电影出来。很多跑码头、拜先生的故事,都很有人生的哲学,还能窥见一些过去的生活。还有我觉得书也可以改革,特别长的可以浓缩一下,节奏变快一点。就像以前你们说的中篇那样,因为社会生活节奏快了,很少有人愿意慢吞吞地听你“且听下回分解”了。因为这个是可以改的,不像昆曲它慢,是因为不能快,快了就不叫水磨调了。

江:是的,书如果短了呢,听客注意力都要集中的:哦,只有一档,不要漏了细节!一档就要过去的。如果慢了,你定定心心,打个瞌睡也不要紧,隔了一段时间醒过来,发现还在那里。所以可以快一些,要先抓住听客。

陈:现在听客其实不如从前“嘴巴刁”的,不会给说书先生太大压力,其实应该更好说才对。

江:哎,现在听客其实不会给说书人挑错。

陈:这些都是讲到传承发展的问题,现在的评弹,说是说学的人还是有的,政府也是重视和扶持的,但是听的人还是越来越少。江老师认为,评弹的发展主要要怎么弄呢?

江:发展啊主要要靠人,要靠说书的演员,靠外人帮助是没有用处的。你帮得条件再好,都替你铺垫好,你只要去说就好了,但是上去说的人不行,又有什么办法呢?所以主要还是要靠说书的人。

陈:你说发展主要看人,要靠唱评弹的人。对于唱评弹的人来说,我认为,一个要喜欢,一个要有一定的文化基础,要多看书,要对自己要说的东西想办法去改编,像江老师您这样,按照自己的特色去改。要改得适合自己,改得贴近现代。不过说到传承,现在听书的观众也不行:年纪轻的很少有人听,大部分还是年纪大的人去听,听众里真正懂的人又少,就好比说之前江老师唱《枫桥夜泊》,里面的停顿和音乐的编排,很多人是听不出名堂的。大部分人听书,就是听个故事,也分不清楚好坏,提不出意见来。评弹人得不到应该有的反馈,也阻碍了进步的。

江:这确实不是好事情。另外政府扶持拿死工资,吃大锅饭是不行的。

陈:基础工资是要有的,说得好的应该给些奖励,有激励的作用,有了激励就会想办法去改进。随便什么东西,你有了自己的东西就好了,如果听客不懂,就要说到他们懂。

江:对的,以前跑小码头,去那些小乡镇小村落也说的,乡下农人的文化水平都不高的,不也能听懂吗?说来说去还是要靠说书人自己,真正讲得好的,自然而然还是能留住听众的。

陈:中央电视台近几年两次在大型晚会上有评弹的节目,一次是14年的中秋晚会吧,节目没记错的话,叫《枫桥夜泊》;最近一次就是 16 年春晚了,节目叫《山水中国美》,就是您的学生张建珍和高博文先生一起上去唱的。基本就是排演成一个歌舞节目了,主要是唱,结合其他艺术形式。然后这两个节目一出现,反响很好,特别是在网络上、年轻人中间,掀起热潮了。尤其是今年春晚这个节目,大家甚至说“这个节目拯救了整个春晚的审美”,都说美,听不懂也没关系,听不懂都是美的!因为首先苏州话就好听,我那时候在香港读书的时候,课余和几个广西人、东北人在学校休息室,正好那天我妈打了个电话给我,那我和家里人说话当然是说苏州话的。等我电话打完,他们那几个广西、东北人就凑上来,问我,你刚才说的就是苏州话啊?你们的评弹是不是就是这样的?啊呀,真好听!我乍一听觉得很奇怪呀,怎么会好听呢,刚才那个电话我和我妈因为一件小事情争了几句,我觉得都有点吵小相骂了。然后我就实事求是说,我说我刚才在吵架呢。我同学就很惊奇,问我:你们苏州人吵架都这么好听啊?

江:唉,这个是有俗语的:宁可听苏州人吵架,不听宁波人说话,苏州人确实吵架的声音都是糯的。《枫桥夜泊》我弄过的,不过不是你说的那个,不算是评弹,但是音乐基本上可以算是。

陈:是你自己编的?

江:是的,谱也是我写,我来唱给你听。(江老师现场清唱《枫桥夜泊》)

陈:你的停顿、平仄都很有味道,一听就是懂的人编出来的,包括中间你哼的音乐,也有一种河面起伏的感觉。

江:这个我自己编得很满意。“钟声”的时候正好“咚咚咚”三下音乐表达出来。

陈:是的,一下子这个画面就出来了。

江:有时候去见评弹票友,他们让我唱,我就哼这段,他们都喜欢的。也都接受,都懂的。音乐对词都很服帖的。

陈:也正好是配你的喉咙。

江:是的,太亮的喉咙味道也不对了,音色要稍微弄得暗一点。

陈:评弹应该多和新媒体结合,你看中国已经有一些传统曲艺艺术,和电影、电视结合了,慢慢又回到了观众视线,引起年轻人的注意。我感觉首先像电视书场,就应该配一个字幕。讲到符合时代的东西,我知道前几年开始,很多传统艺术形式都会和新媒体结合,比较多的就是和电视、网络合作,推出动画版,甚至讲的东西还有外国的故事,来吸引年轻人的关注。比如说,京剧版的《悲惨世界》、评话版的日本动漫,最多的就是相声做成的动画。我知道评弹界也做过,徐丽仙的弹词开篇《新木兰辞》和张鉴庭的《王大奎拾鸡蛋》也做过这种动画片段,其实我觉得这种艺术形式的结合倒是可行的。日本也有类似于评弹、评话、相声的曲艺形式,他们叫落语、漫才,像“落语”的“落”就是“落回”的“落”;也是穿传统服装,最早说的传统曲目是明朝冯梦龙的《笑府》改的,也有单档、双档的形式,漫才双档也分“上手”和“下手”。他们这个东西就和现代新媒体结合得很好。比方讲日本的年轻人喜欢电影、漫画的,他们的电影、漫画题材里就有讲落语的,很有意思,能学到不少东西。我认为评弹也该多和这种新的东西结合,拉牢年轻人,因为最后你的观众还是需要年轻人去构成的。所以传统的和新的一定要结合起来。

江:哎,对的!年纪轻的观众要抓牢。