亨塞尔特的二十四首钢琴练习曲

陈学元+黄海

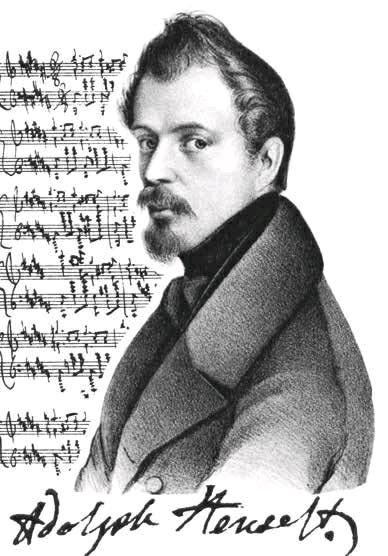

在1809到1814这五年的黄金时期,一群显赫的钢琴作曲家在一个快速发展并有着令人兴奋的新前景的大钢琴领域中诞生。他们中的第一位是门德尔松,其次是肖邦、舒曼、李斯特、塔贝尔格(Thalberg)和阿道夫·冯·亨塞尔特(Adolf von Henselt)。

亨塞尔特1814年出生在巴伐利亚的施瓦巴赫,一个纽伦堡南部的小制造业城市。他三岁时,其家族移民到慕尼黑,五岁时在吉赫姆拉丁·冯·弗拉特(Geheimr?tin von Fladt)的指导下开始音乐学习。弗拉特与巴伐利亚国王路德维格一世保持着联系。1831年,弗拉特赠予亨塞尔特一笔助学金,使他能够跟随胡梅尔学习,后者早在1819年就成为了魏玛的宫廷乐队指挥。1832年11月29日,亨塞尔特以一场高度成功的公开演出将他在魏玛为期六个月的学习推向高潮。在维也纳跟随西蒙·塞希特(Simon Sechter)学习了两年之后,亨塞尔特的创作逐渐形成了扩大双手延展能力的独特体系。1836年,在经历了精神的崩溃后,亨塞尔特前往卡尔斯巴德修养,并在那里经过拉·玛拉(La Mara)的介绍见到了肖邦。

同年,他再次去魏玛拜访了胡梅尔,并在那里停留了几个月。这次拜访对亨塞尔特的未来具有决定性的作用。首先,他爱上了一位宫廷医生的妻子罗塞莉·沃格尔(Rosalie Vogel),沃格尔离婚后于1837年10月24日与亨塞尔特在西里西亚(Silesia)的萨尔茨布伦(Salzbrunn,今属波兰的斯察乌诺-佐尔)结婚。这件事影响了亨塞尔特的作品《爱之诗》(Poéme damour,Op.3)的创作。其次,亨塞尔特的主要资助人、沙皇的女儿,同时也是胡梅尔学生的大公爵夫人玛利亚·帕芙洛娃(Grand Duchess Maria Pavlovna)在魏玛的出现使得亨塞尔特随后成为沙皇俄国天空中不断升起的明星。1838年,亨塞尔特进军圣彼得堡,他成功的音乐会征服了当地听众,证明了他是无与伦比的大师。就在此境遇下,他的二十四首练习曲(Op.2和Op.5)问世。

随后,亨塞尔特立即被聘为圣彼得堡的宫廷钢琴家和一所法律学校的教师,并任职到1848年。他的职位不仅使他成为沙皇管辖下建立教学体制方面的主要人物(圣彼得堡音乐学院1862年才建立),而且逐渐扩大了独具特色的俄国钢琴演奏学派的影响。纳塔莉亚·任若洛娃(Natalia Zenzerova)曾经指出,亨塞尔特的《降D大调练习曲》(Op.2,No.2)早在1852年就影响了巴拉基列夫《俄国民歌大幻想曲》(Grande Fantasie on Russian folksongs, Op.4)创作,而且巴拉基列夫的这首作品仅仅创作于亨塞尔特这首练习曲在圣彼得堡问世后的几年。似乎巴拉基列夫对亨塞尔特练习曲的认知源于伟大的俄国批评家斯塔索夫(Stasov),后者是亨塞尔特的一位学生,而且是巴拉基列夫及其追随者的热心支持者。亨塞尔特创作的《钢琴协奏曲》(Op.16)由克拉拉·舒曼首演,其中的慢板乐章强烈地影响了他的另一位学生兹威列夫(A.V. Sverev,拉赫玛尼诺夫的老师)《升C小调前奏曲》(Op.3,No.2)的创作。这部技巧艰深的钢琴协奏曲的创作立足于欧洲钢琴演奏技巧,迸发出深远的影响。它达到了胡梅尔和韦伯的创作高度,与肖邦、舒曼和李斯特的作品并驾齐驱,并影响了勃拉姆斯和新俄罗斯学派。此外,亨塞尔特创作的具有重要意义的作品还包括《钢琴三重奏》(Op.24,1851)和宏伟的《叙事曲》(Op.31,1854)。只不过,他的这些创作终究抹不去十九世纪和二十世纪早期俄国音乐的印记。

亨塞尔特钢琴练习曲和肖邦钢琴练习曲之间的关系从以下的评论可见一斑。舒曼认为亨塞尔特在熟悉肖邦的练习曲之前就已经发展出独特的惯用旋律写作手法,所以他称亨塞尔特为“北方的肖邦”(Northern Chopin)无疑是具有夸张性的。人们所知道的最早的亨塞尔特的钢琴作品是一套小型的帕格尼尼主题变奏曲,充斥着当时约定俗成的创作技法,由法尔特(Falter)出版社于1830年出版。《D小调回旋曲》是亨塞尔特一部内容充实的作品,创作于1832年,但是1865年才出版。从这部作品中可以看出费迪南·瑞思(Ferdinand Ries)的《升C小調钢琴协奏曲》和贝多芬《D小调钢琴奏鸣曲》(Op.31,No.2)的影子。尽管这部作品最初从某种程度上源自以上两位作曲家,但是亨塞尔特还是发展出了他自身的创作方式,而且对比性的第二主题呈现出他创作的个性,他那首迷人的《春之歌》(Chant du printemps,1833年创作,1883年出版)也是这样一部作品。早期的肖邦给人的印象并没有那么深刻,但是当时的亨塞尔特却是位佼佼者。正如威廉·冯·莱茨(Wilhelm von Lenz)所述:“本世纪伟大的钢琴大师们或许能够以各大洲和各国家来形容。李斯特、肖邦和亨塞尔特代表着各大洲,陶西格(Carl Tausig)、鲁宾斯坦(Anton Rubinstein)和彪罗(Hans von Bülow)则代表着各国家。”

《十二首音乐会练习曲》(Op.2)第一版由霍夫梅斯特(Hofmeister)出版社出版,扉页上的题词是“巴伐利亚国王陛下”(Sa Majesté,Roi de Bavière)。第一首《暴风雨,你不会将我击倒》(Storm,you will not fell me)的音乐情绪激烈,开篇便是左手大跨度的琶音音型,右手是简单的八度旋律进行。第二首《想想那个总在思念你的我》(Think a little about me, who thinks always about you)是亨塞尔特最能够表达内心热烈情感的作品之一。从技术方面来讲,这首作品对右手有着更高的要求,演奏者不得不提升二、五指演奏八度的连贯性,同时运用三、四指来保持旋律性。演奏这首练习曲是一个富有诗意的严峻考验。

第三首《满足我的心愿》(Fulfill my desires)的右手织体以亨塞尔特相当严肃的旋律为特征,双手之间是快速的下行分解和弦。第四首《爱之眠》(The repose of love)是一首悠闲地流动着的“无词歌”,双手在男高声部弹奏一个有特色的旋律。随着中部的进入,女高声部不再作为伴奏,其自身发展出一条旋律线,与男高声部一起萌发出一种二重奏的效果。

第五首《暴風雨般的生活》(Stormy life)是十二首练习曲中最好的一首。我们应当密切关注它在开始两小节右手以抑扬格的形式进行,并在中部转换到左手以同样的形式进行。作品大珠小珠落玉盘式的结尾并不能掩盖它与开篇部分的相似度,犹如我们在巴赫和胡梅尔的键盘作品中所看到的。第六首《如果我是一只鸟,我将飞向你》(If I were a bird, to you would I fly)是这套练习曲中最为著名的。它根据德国民歌歌词创作:“假如我是一只鸟,我就可以用一双翅膀飞到你身边。”为这首歌词创作过的作曲家还包括舒曼(Op.54,No.6和Op.81,No.9)以及韦伯(Op.54,No.6)。

第七首《拥有金色翅膀的青年》(It is the youth who has golden wings)是一首令人喜爱的快速八度练习曲。作品开始于一个上行的音型,与胡梅尔的《辉煌的回旋曲》(Rondeau Brillant,Op.109)有着相似的旋律,舒曼创作的《香桃木和玫瑰》(Mit Myrten und Rosen,Op.29,No.9)也是基于这个旋律。这些相似的印记指明了一个作曲家的创作习惯,而且有助于展示一部特定的音乐作品是怎样与其他音乐作品相关联的。第八首《你将我吸引,将我带走,将我吞没》(You attract me, you carry away, you engulf)右手分开弹奏两个层次,上层四、五指弹奏快速的三连音,下层是半音音阶,左手结合自身音乐素材犹如一个管弦乐团。

第九首《爱之青春,上天的喜悦;哦,你离我而去,但记忆犹存》(Loves youth, celestial delights; ah, you fly away, but the memory stays with us)是一首甜美流畅的和弦与八度并存的练习曲。在第十首《当我的爱如溪流一般涌向大海,我的心等着你》(As the stream pours out into the sea, so my love, my heart awaits you)中,快速的双音细胞描绘出溪流的运动,功能性的半音在调性内如波浪上下翻滚于键盘之上、传递于双手之间;音乐连绵不断的上下进行,怀旧的心唱出缓慢的旋律以表达对门德尔松的回忆。

第十一首《你睡了吗?我的生命》(Do you sleep, my life)很容易让人联想到第九首练习曲,它们的旋律有些相似。在这里,无任何附加音的八度旋律(除了短小的结尾)通篇都由右手弹奏,左手不断地流动,大跨度的琶音和“穿指”(thumb-under)运动将这首练习曲与钢琴协奏曲(Op.16)的慢板乐章相关联。第十二首《满怀回忆的景象,哎,我不安的心跳》(Full of sights, of memories. Restlessly, alas, my heart beats)以亨塞尔特所喜爱的俄罗斯调式降B小调创作,是亨塞尔特在饱受爱情折磨状态下对这套练习曲富有激情的总结。对于这首练习曲来说,怎样演绎节奏、怎样读谱是很重要的。从作品的主题到某些重音,音乐的进行与亨塞尔特《多尼采蒂变奏曲》(Donizetti Variations,Op.1)的结束部分相似,而且节奏进行的方式与肖邦《升F小调前奏曲》(Op.29 No.8)相似。

《十二首沙龙练习曲》(Op.5)的第一版主要由德国布莱特考普夫与哈尔特出版社(BreitkOpf & H?rtel)于1838年出版。第一首《英雄》(Eroica)始于一个慢速前奏曲,亨塞尔特在此效仿了贝多芬,并影响了勃拉姆斯和巴拉基列夫的创作。前奏曲在次中音声部始于一个非常具有舒伯特风格的旋律(参阅《乌鸦》,Die Kr?he),音乐织体在音域扩张之前与《降B大调练习曲》(Op.2,No.4)相似,结束部分休止于属七和弦(如果加上主音和弦,这首前奏曲可以作为独立的乐章演奏)。第二首是为右手创作的琶音练习曲,在创作方式上有些效仿肖邦的第一首钢琴练习曲》(Op.10,No.1),亨塞尔特在每组十六分音符的第二个半拍增加了十度的延伸音,因此丰富了织体,形成了亨塞尔特以及晚期俄罗斯的音乐风格。

第三首《女巫之舞》(Hexentanz)是一首激烈的琶音练习曲,从乐谱上看,它与车尔尼和克拉默的练习曲相似,甚至让人想起在同一调式上李斯特的早期练习曲。作品在八度上方有三度延伸,开始部分右手旋律由左手的低音节奏型支撑,许多这样的音乐材料在中部倒置进入关系大调。第四首《圣母颂》(Ave Maria)通过巧妙划分开的四部赞美诗达到了天使般的平静。无疑,亨塞尔特在此本不应当使用持续踏板。通向尾声的下行增六和弦是亨塞尔特惯用的创作手法。

第五首《遗失的家》(Lost home)是一首训练和弦的练习曲。作品的大部分都由右手弹奏一个简单的慢速旋律,虽然不和谐,但三个八度的爆发的确预示着亨塞尔特钢琴协奏曲慢板乐章中辉煌的八度创作,以及随后的《叙事曲》(Op.31)的创作。第六首《暴风雨后的感恩节》(Thanksgiving after a storm),伴随着长达十六小节丰富的和声性赞美诗,随后左手快速流动的伴奏性音阶支撑右手旋律性的重复,音阶与单一的低音在恰当的拍点相连给低声部一个坚实的节拍。第七首《精灵之舞》(ElvesDance)是一首惊人的杰作,它的技术难点源于肖邦的《F大调练习曲》(Op.10,No.8)。第八首是一首相当严谨的“浪漫曲”(Romance),作品安静地开始于四声部创作手法,这种创作手法也存在于亨塞尔特的其他练习曲中。

第九首是一首快速的双手手指练习。可以想象,坐在钢琴前的亨塞尔特刚看过肖邦的《F大调练习曲》,抓起第二十六小节移位半拍发展出他自己的变奏,同时把中心部分的倒影移交给左手。第十首《遗失的幸福》(Lost happiness)是一首令人愉悦的作品,它体现了亨塞尔特琶音和分解和弦的创作理念。在开始和结束的部分,一个满是叹息的悲伤旋律不断地发展,下方起伏的低声部琶音有着明确的训练要领,即拇指在每个琶音顶端下穿十指(李亚普诺夫在他的钢琴奏鸣曲中也运用了相似的音型)。

B大调第十一首和另一首降B大调《爱之息》(Repos damour,Op.2 No.4)还是有些不同。亨塞尔特单手以及结合左手连接内外声部,甚至有时引入双重奏的创作技巧最初出现在《多尼采蒂变奏曲》的第四个变奏中。出版在二十世纪之交的有些版本是降B大调,大概是为了读谱更容易。第十二首《夜行的幽灵骑士》(Nightly ghost-ride)作为整套练习曲的总结是一首对手指要求较高的练习曲。

舒曼对作品2这套练习曲的法文标题是持批评态度的。他觉得如果是德语的话,其中一些能够更接近作曲家的创作意图。亨塞尔特作品5的练习曲的音乐风格实质上与作品2并没有很大不同,除了两首无标题外,其他的作品冠以德语和意大利语的标题。这二十四首练习曲贯穿了所有的调式调性和半音音阶,但是它们之间的关系并不像巴赫《平均律钢琴曲集》那样按照一个调的相关顺序进行,而是相邻的练习曲之间形成对比,每一套练习曲都开始和结束于小调。试想,每首练习曲所要达到的戏剧性效果决定了作品的调性布局。

——探究李斯特钢琴曲《魔王》