20世纪30年代私营企业的危机与变革

——以上海章华毛绒纺织公司为例

赵 晋

(华东师范大学 历史系,上海 200241)

20世纪30年代私营企业的危机与变革

——以上海章华毛绒纺织公司为例

赵 晋

(华东师范大学 历史系,上海 200241)

从中国近代民族资本主义的发展历程来看,直到20世纪30年代抗战全面爆发前城市私营工商业仍属于“黄金时期”的范畴,不过,由于世界经济危机的波及,很多行业、企业在1932至1935年前后却面临过歇业、倒闭的严峻形势,这种状况在作为全国工商业和金融业中心的上海体现尤为明显。值得一提的是,著名工商业家刘鸿生的章华毛绒纺织公司可以说是一个反例,它不仅成功规避了这次经济大萧条,而且达到其历史的最好水平。个中缘由除刘氏借助民族主义、抵制外货运动的持续影响、善于利用国民政府的实业政策、积极寻求同政府高层的人际交往外,更关键的原因在于企业自身的生产变革,充分彰显了熊彼特所强调指出的企业家创新精神。

私营企业;危机与变革;刘鸿生;章华毛绒纺织公司;民族资本

中国近代私营工业最早诞生于19世纪70年代,中日“甲午战争”后获得初步发展,辛亥革命以来渐具规模。法国学者白吉尔将“1910年代中期至1920年代中期”称为中国资产阶级的“黄金时代”。之所以选择20世纪20年代中期作为“黄金时代”的下限,主要理由在于“1927年以后,资产阶级日益受到国民党官僚阶层的压制和归并”。①不过,很多学者基于私营企业自身的发展情况,认为“黄金时代”的下限不应止于此,在他们看来,第一次世界大战结束至抗战爆发前,中国民族资本主义都出现不同程度的增长,甚至取得巨大进步。②

那么,20世纪20至30年代中,中国私营工业企业崛起和繁荣的原因是什么?它们如何在与欧美、日本等外国强大资本和优势技术的竞争中生存了下来?有学者倾向于从中国对世界市场依赖的角度解释这一问题,强调第一次世界大战对于中国工业生产的刺激,③以及1931年以前国际白银价格下跌带给当时仍采用银本位制的中国的积极影响。④有学者认为是北洋政府和南京国民政府奖励实业的政策起到了至关重要的作用。⑤还有学者注意到近代以来的民族主义,特别是持续弥久的国货运动有利于国内私营企业的成长壮大。⑥美国学者高家龙则更专注于企业家的人际网络以及企业生存的社会环境,认为关系网络对于这一时期企业壮大和抵制外国资本竞争方面功不可没。⑦

事实上,在多角度分析促成私营工业企业崛起的外部因素的同时,我们也应充分注意企业自身状况及其变革,例如具体行业和企业的特点、原料渠道、生产条件、产品结构、经营方式、企业家精神,等等,否则便很难完全解释为什么即便面临同样的外部条件,有些企业成功而有些企业失败。特别是在1932至1935年间的经济大萧条时期,仍旧存在一些行业或企业是经营不错的,它们安然度过大萧条,甚至在这一时期取得辉煌。相较而言,学界对于这一时期工业企业本身情况的研究仍有深入探讨的空间。经济史或工业史的通史类著作大多侧重于对宏观层面的政府政策和中观层面的行业情况进行概述,⑧尽管有时也会涉及微观层面的企业状况,但叙述过于表层,很难将私营工业企业生存发展中的丰富性和复杂性揭示出来。而现有的工业、行业史专著,又聚焦于棉纺织业或轮船航运业等前近代社会便已有一定积累的大型行业,⑨对于在早期工业化中并不显著、近代以来在欧风美雨深刻影响下才逐渐崭露头角的新兴产业关注不足。这些舶来的新兴产业,往往更加缺乏历史经验、技术积累和资金储备,却面临着西方或日本同行成熟的经验和优势资本,生存当更属不易。这些产业是如何立足的?其中的某些企业能够在国内市场上对西方和日本同行构成挑战的原因是什么?

本文选择上海著名商人刘鸿生及其家族企业章华毛绒纺织公司(简称“章华”)展开探讨。自1929年建厂,到1937年抗战爆发上海沦陷,作为中国第一家近代意义上的毛纺织工厂,章华的命运可谓波澜起伏。刘鸿生之所以选择创办章华,在于他看到了不同于传统棉布行业的新兴毛纺织业带来的广阔市场前景。但是章华成立后却几近崩溃,4年后才扭转颓势。不过,自1933年开始,章华迎来了它的壮大和繁荣,这同进入20世纪30年代深受世界经济危机影响,上海各行业弥漫一片倒闭声的情况迥然不同,也同刘家多数企业处于亏本状态的局面明显相异。

毛纺业从无到有,章华由衰转盛的经历,在一定程度上折射出20世纪20至30年代中国新兴私营工业企业的历史环境和生存状况。章华为什么能够脱颖而出?毛纺织业的原料渠道、生产条件、产品结构、市场状况等要素发生了什么变化?作为业主的刘鸿生家族及其他经理人曾为企业的变革做出哪些努力,这对于章华命运的改变产生何种影响?这一时期南京国民政府的工商政策、民族主义思潮、企业家的人际关系分别起到了什么作用,又在多大程度上影响到企业的好转?就章华的情况而论,在造成企业崛起的诸多因素中,究竟哪个扮演着最关键的角色?为什么同样的变革努力发生在20世纪50年代,最终却是不同的结果?这些问题是本文试图着力解决的。

一、刘鸿生筹办毛纺业及最初的挫折

中国古代社会中,毛纺制品同普通大众的关系并不密切,“民间一般服用,主要是麻葛绢丝等织物”。不过,近代以来情况有所改变,一方面,英国等西方国家机制呢绒产品大量倾销;另一方面,受晚清“重商主义”思潮的影响,国人开始自办相关产业。1880年左宗棠在兰州开办中国第一所机器毛纺织工厂——兰州机器织呢局,这是中国近代毛纺织工业的开端。但是好景不长,由于内部管理不善,产品质量低劣,加之外部英国呢绒的倾销,以及地处西北向省外输出交通十分不便,兰州织呢局很快停办。

1905年以后,“抵制洋货,收回利权”的口号甚嚣尘上。毛纺织工业作为一门重要的新式工业日益受到中国实业界的青睐,一时间各省纷纷酝酿筹设毛纺织工厂。但由于资金、技术条件和地理位置等诸多原因,最终建成规模的仅有上海日晖织呢商厂、北京清河溥利呢革公司、武昌湖北毡呢局等寥寥数家,再加上刚复工不久的兰州织呢局,共同构成中国最早的四大毛纺织厂。然而,这四家工厂在第一次世界大战前后相继夭折。

20世纪20年代,刘鸿生决定进军毛纺业。原因首先在于社会风气“由俭入奢”的转变产生了巨大的市场利润。“1919年以后,知识分子中穿西服的更多了。当时国内军阀连年混战,各地豪富迁居都市和租界,沾染洋人习气,即着中式服装的,也多喜用呢绒作衣料了。”这样一来,“外受时代潮流影响,内感生活需要,实业界人士以前途比较有利,产销不受管制,咸乐于投资”。据刘鸿生了解,“当时进口呢绒、毛线等制品,价值每年约达三千万关两之多”。国内生产的短缺,国外进口的巨大,促使他对毛纺业充满信心。刘鸿生四子刘念智说:“我父估计毛纺织业前途很大,他看到当时租界上的巡捕都穿呢制服,如果全国的警察、邮差、军队都穿呢制服,则呢绒销路就不得了,如果全国人都穿起来,那就更不得了。总之,他对毛纺业的前途,抱很大希望。”

除市场利润外,刘鸿生也考虑到了时代背景和政府态度。自辛亥革命以来,一个以提倡国货销售、发展国货工业为主旨的社会运动开始涌动,倡导国货运动的社会团体相继成立,推广国货销售和旨在改进国货生产的机构也不时出现,各式各样的倡导国货运动层出不穷。这些活动始发于近代中国的一些大城市,继而又普及于众多城镇,以至内地的穷乡僻壤,参与人群几乎遍及社会各个阶层,至20世纪20年代已发展成为相当规模的全国性活动。

国民政府此时也积极倡导和参与国货运动。1928年4月,军事委员会就提倡国货办法致函国民政府秘书处,表示“外货充斥,经济压迫,源涸枯竭,国人怵目惊心,咸思补救,权衡利害,应以提倡国货为先”。并提出包括“由各省政府及特别市政府布告民众,一律提倡购用国货”等五项具体办法。1928年8月,国民政府工商部、内政部刊印《提倡国货办法》,内含工商部所提调查、征集、奖励国货等四大步骤以及内政部节俭购用国货、提倡保护国货工厂商店等相关举措。1929年7月底,国民政府公布《特种工业奖励法》,对于“应用机械或改良手工制造洋货之代用品者”予以种种奖励。

值此情景,刘鸿生游历欧洲,有意识地在英国毛纺业中心里士(Leeds)进行了细致考察。在他看来,英国是世界上毛纺织工业的鼻祖,里士又是英国毛纺织工业的集中地,技术最优。回国不久,他便收购原上海日晖毛纺厂,并利用其整套机器设备,于1929年底开办起自己的产业——章华毛绒纺织公司,并以“绵羊头”作为产品商标。需要指出的是,从日晖厂到章华厂,虽然已历经20年,但当时“上海具有毛纺设备制造呢绒的工厂仅此一家” ,“全国能够制造粗纺呢绒的私营工厂也只有章华一家”。据刘家儿子们回忆,其父对于毛纺业的喜爱达到痴迷程度,“他曾经下苦功研究过毛纺织工业各个生产环节的关键性问题”。从资本构成来看,章华虽名为股份有限公司,实为刘鸿生独资经营。该厂成立时资本共75万元,刘鸿生一人便投资67.2万元,占总数的89.6%。这样高比例的资本占有,在刘鸿生企业中也是不多见的。

章华的建立不仅迎合了巨大的市场需求,而且适应了国民政府提倡国货、奖励工商的政策。不仅如此,由于建立在浦东的周家渡码头,水运条件极其便利。真可谓尽占天时、地利、人和。但是,令人费解的是,紧接着的不是稳步发展,而是频繁亏损,仅1930年便折损8万元,占投资总额的近11%,这是刘鸿生始料未及的。

刘鸿生最初试图借助爱国宣传和政府扶植来扭转局面。一方面,他不遗余力地宣传其产品系“纯粹国货”“完全国货”,以适应社会对于“抵制日货”、提倡国货的呼声。另一方面,章华极力争取并得到了政府的襄助。1930年底,刘鸿生上呈行政院“恳予转请通饬各省提倡采用,以维国产而杜漏厄”。时任工商部部长的孔祥熙很快应允,并通令各省军政机关采用章华的各种呢绒。这种情况既得益于刘鸿生同孔祥熙的个人关系,更在于政府此时对于“使用国货”,特别是国产呢绒的提倡政策。1931年2月7日,全国内政会议决议,“凡在政府服务人员,应一律服用国货,由各主管长官负责纠察”。鉴于1930年全国工商会议中“创办毛纺业提案甚多”的情况,1931年3月19日,国民政府命令行政院“通令军政警学各机关职员一体采用国产毛织呢绒,以示提倡国货,藉挽利权”。

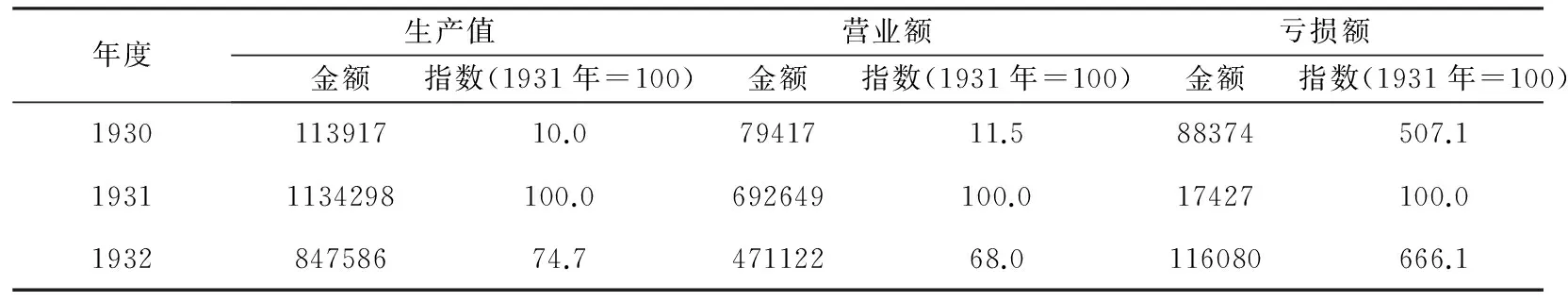

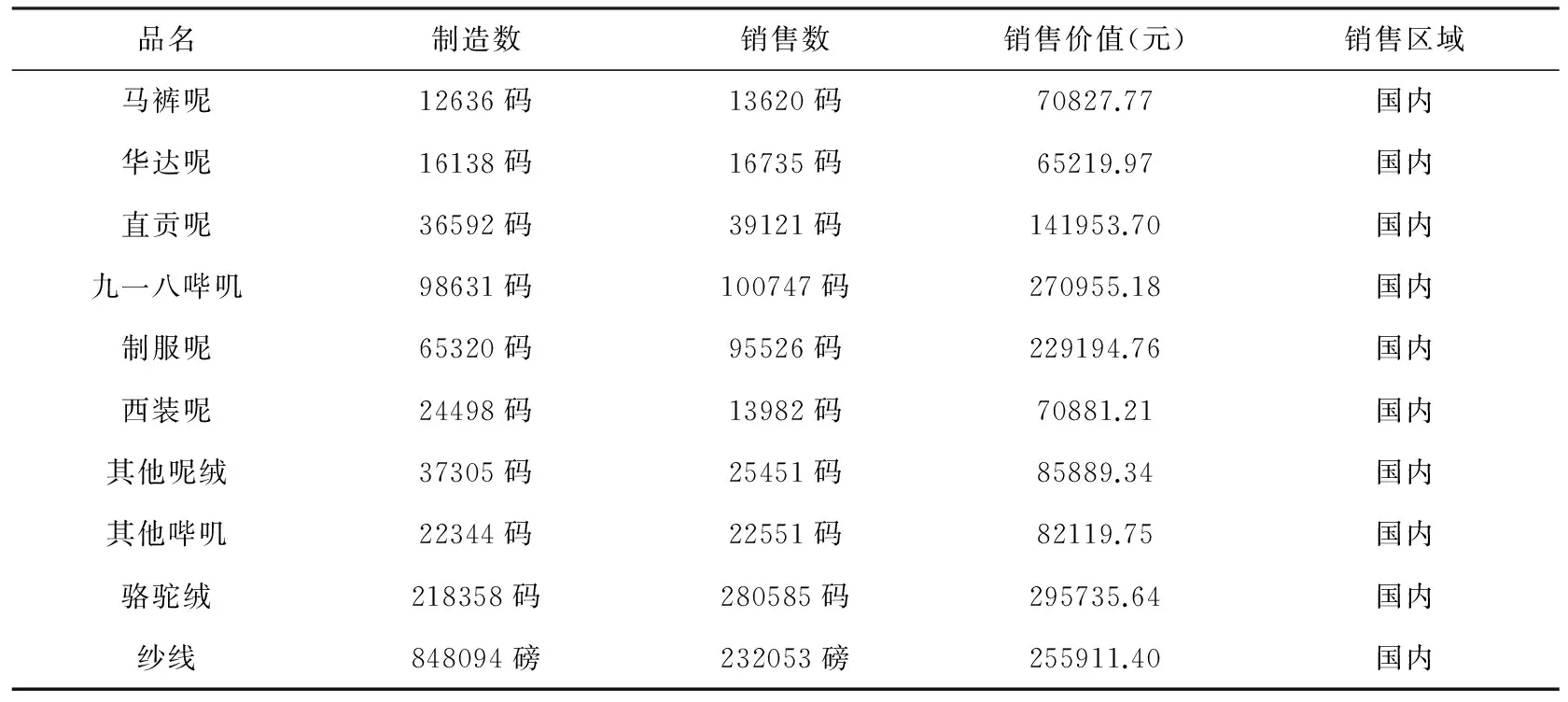

但是,无论怎样标榜国货或得到政府提倡,章华的营业并未有所好转,甚至亏损幅度越来越大,以致陷入困境(表1)。

表1 章华毛绒纺织公司的产品产销及亏损额(1930—1932年) 单位:元

资料来源:《刘鸿生企业史料》下册,第255页。

从1929年到1932年,刘鸿生心绪难平。仅1932年一年,章华迎来又送走了三位经理人,却未见丝毫起色。这一情况直到1933年才有所改变。

二、程年彭的到来及其生产变革

对刘鸿生而言,他选择的第四任经理人程年彭总算是不错的。他是刘鸿生另一家企业上海水泥公司经理人华润泉的外甥,此时已在毛纺界颇负盛名。1932年10月,程年彭临危受命,担任章华总经理。此外,还聘请华尔康(华润泉的儿子)担任襄理兼营业主任。刘鸿生自任董事长。作为条件,刘鸿生将章华股份的1/4赠予两人。

经过细致考察,程年彭终于发现了章华的症结所在。他同前三任厂长的判断迥然相异。例如,第三任厂长王建训曾将章华连年亏损的原因归为三点:“非行销呢绒时令,故营业收入织微,一也。自日寇犯沪以来,百业受其影响,二也。全世界经济不景气,货价大跌,故销路呆滞,三也。”对此,程年彭不以为然。在他看来,上述原因客观存在,但导致章华走入困境的关键在于产品找不到市场。企业要想生存,就必须面向市场进行改革。

程年彭最迫切需要解决的问题是章华连年亏损造成的资金周转困难。他利用曾担任中华银行常务董事和主要负责人的身份,“在金融调度方面颇有一套办法”,“曾借到60、70万元流动资金”,“使章华度过了经济难关”,并因此得到刘鸿生的信任。

在稳住局面的前提下,程年彭开始着手推动生产改革。他敏锐地注意到此时毛纺业市场中所发生的精、粗纺产品的“换位”现象。所谓精纺和粗纺,是毛纺业的两大类生产方式和产品品种。精纺生产需要品质较好的细毛作为原料,其产品呢绒主要为华达呢、哔叽、花呢、直贡呢、马裤呢等;细呢产品是西装的重要材质。粗纺生产依据的原料则主要为粗毛,其产品有海军呢、制服呢、女色呢、大衣呢等。一战结束后,随着时代风气的变化,城市人审美观念日趋时髦,国内市场对于精、粗纺呢绒的需求发生根本变化,“输入的细哔叽、华达呢、直贡呢、西装花呢等精纺织品,逐渐流行于国内各城市。1927年以后,穿中山装和西装的又较前大增,精纺呢绒后来居上,成了畅销的商品,输入的数量超过粗纺呢绒。早期进口最多的几种粗纺呢绒如大呢、小呢、斜纹呢等至1932年几已绝迹”。

但是,此时章华的生产仍旧以粗纺呢绒为主,其根本原因在于原料来源的制约。自开设之初,公司便标榜“完全国货”,相应地,原料系“完全国产羊毛”。之所以如此,一方面是响应政府和社会对于国货运动的提倡;另一方面,利用国产原料可以得到政府的免税待遇从而降低成本。但关键的问题在于国产羊毛只能生产粗纺呢绒,根本满足不了市场对于精美细呢的需求。就国内产量最丰的西北羊毛而言,虽在绝对数上庞大,但“因品种及管理关系,羊毛品质良莠不齐,劣者占极多数,大抵纤维粗短,缺少缩曲而欠柔软,只能充当制造毡毯及粗糙织品之用”。即便是此时章华主要采用的品质稍好的浙江湖州羊毛,也同样“惟品质太杂,纤维参差,以锚精纺worsted,似不若制粗纺wollen之为佳”。相较而言,欧洲、特别是澳洲羊种,“因享有彼地的气候温和以及地质肥沃的优越条件,所以所产的羊毛,既稠密而又丰细”,“澳毛中有75%为美利奴纯种细羊毛,细度均匀,卷曲正常,长度长而匀齐,色泽洁白,光泽、弹性、强力均较好,杂质少,净毛率高,是精纺呢绒的优良原料”。

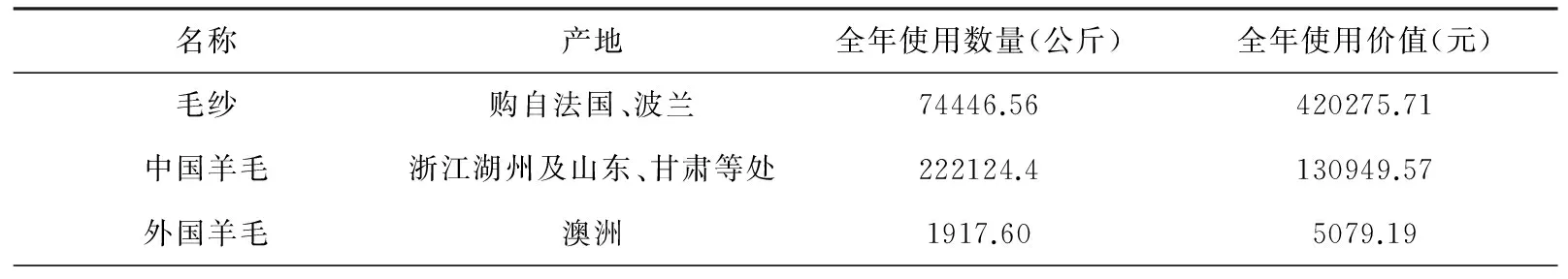

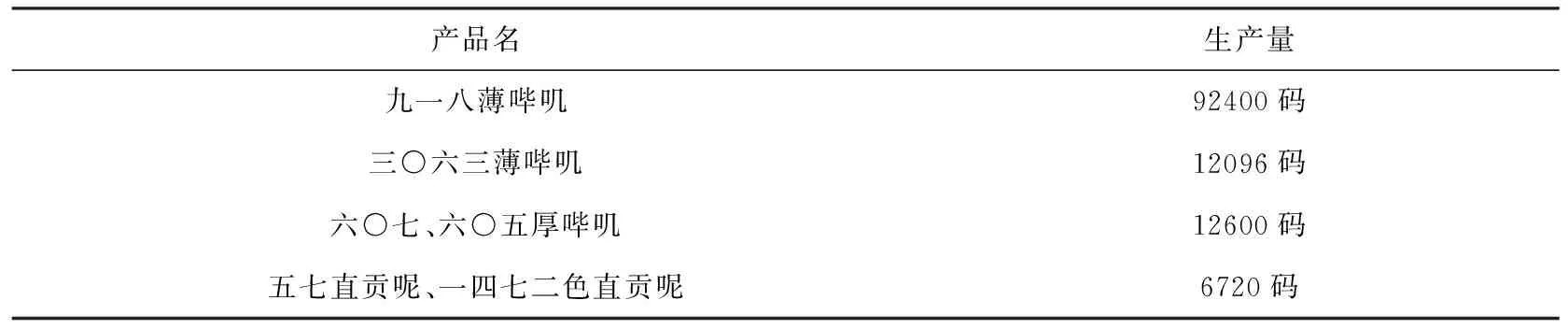

如要顺应毛纺业的行业特点和市场需求,则首先必须改变原料来源。1932年底程年彭上任伊始,便积极推动通过怡和、礼和等洋行从海外进口羊毛及半成品毛纱。至迟到1935年,章华原料来源已显著变更,进口羊毛、毛纱、回丝等数量占据越来越大的比重,甚至达到公司使用国产羊毛总数的2/3左右(表2):

表2 章华毛纺公司1935年主要原料产地及全年需用数值

(续表)

资料来源:《章华毛纺公司业务报告书》,1935年,上海市档案馆藏档,Q199-33-280,第20页。

据统计,至1935年4月,章华生产所需原料,“细毛都购用外货”。

若仅从原料上改变,还是不够的。程年彭意识到厂内原有机器设备的严重缺陷。一方面,当年刘鸿生全盘接手日晖厂时,将厂内机器设备直接用于生产。这些机械早已老旧,有的甚至已搁置20余年,“在生产工艺上大大落后于当时世界先进水平”。更重要的是,“薄哔叽是用精纺毛纱织成的,但章华厂纺部机器全是粗纺”。“这些羊毛的品质不大好,所以只能生产粗货,这跟当时机器设备也有关系。”据调查,到1931年底,“本厂现有织机四十六座,除其中六座可织细货,推销方面不成问题外,其余四十座只可织军衣呢等类粗货,军衣呢销场已成弩末”。

为适应生产改变,程年彭通过董事会决议,从海外大量进口新式机器。仅1933年4月便一次性为织造工场向德商礼和洋行定购新织机11部,“整染工场各项机器亦经分别缓急,酌量添置”。根据统计,从1933到1935年共购置新机器32台,包括立式织绒机、圆式织绒机、落纱机、织机、煮呢机、梳毛机、蒸呢机、染机、整经机、烧毛机等,总价值达85658元。1934年底,章华又通过了筹设专门的细纱精纺工场预案,其中包括各类精纺机器14部、转动马达1部,总价值16万4千元。

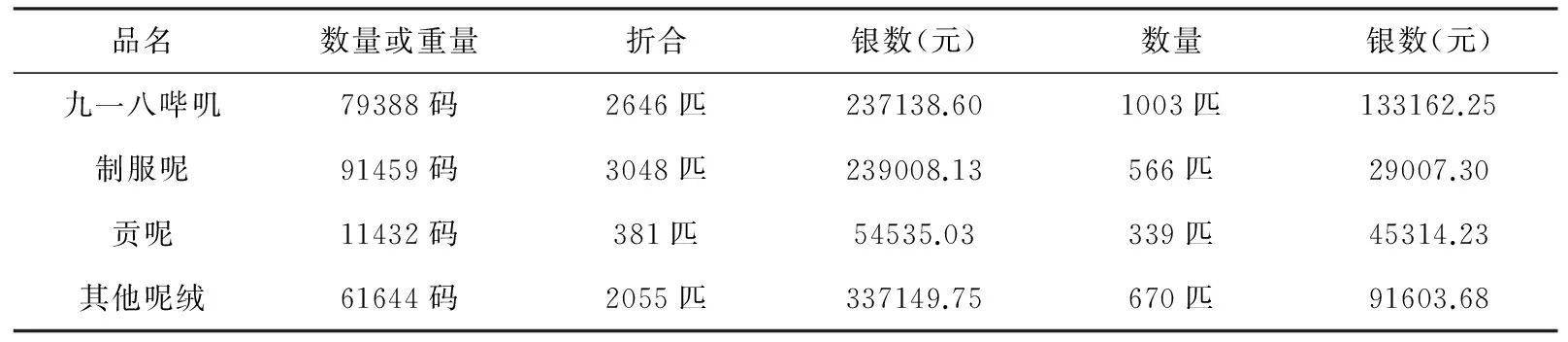

进口海外毛纱和新式进口机器设备的大量安装、利用,不仅很大幅度地提高了章华的生产能力,更重要的是,促使公司的产品结构逐渐产生根本性改变(表3)。

表3 章华公司全国制品制造数及销售数值

资料来源:《章华毛纺公司业务报告书》,第18页。

从表3中我们不难看出,截至1934年,各类精纺呢绒制品总和已大幅超过粗纺制服,过去“出品以军衣呢为主”的现象不复存在。原公司经理人张子威对章华1935年产销状况的回忆也能佐证此种变化:“细呢生产的总数达二十二、三万码,而粗呢(制服呢、军衣呢)生产仅十万码左右。”这清楚地表明,章华完成了从粗纺厂向精、粗全能厂的生产质变。

为适应这一变化,程年彭复将原本合而为一的纺纱、织造两部划分工作:织部利用进口羊毛毛纱“多制哔叽、马裤呢、华达呢、西装呢等繁销细货”;国产羊毛则部分集中于纺部中“多制驼绒纱线”,出售给小厂。

程年彭的改革终于得到市场认可,这也成为章华好转甚至能够与外货抗衡的关键。“自改变工作方针后,产品始渐臻合理,出品亦为国人所乐用。”“二十二年度生产方面变更方针,注重织造细货,从事于添定新式机器,增加附属设备,故普遍衣料,出数较多,销路亦广,全年营业额达一百零五万元,比二十一年度增出二倍有余。由此可知过去营业额之损失,实与生产方策不无关系。”“自变更方针,改革生产后,二十二年度之营业趋势,即有突飞猛进之象。货品行销,已由长江流域,推展全国。”这种趋势一直延续到1936年。

这一年,令刘鸿生欣喜的是,不仅建成了自1934年便开始筹划设计的精纺工场,而且2000枚新式法国精纺机也投入使用。这“使章华精纺纺制毛纱线最细可达八十支,其有利于出品者至巨。盖市上所行销之细呢薄哔叽等所用毛纱线大都在六十支以上尚无达八十支者,此项细呢哔叽等支数愈细则身骨愈佳,故在中国同业间本公司可称独步,亦能与外货相抗衡”。

三、借助民族主义拓展市场

1933年生产改革后,章华“陆续生产的各类细呢销路都很好”。特别是此时推出的一款名为“九一八”的薄哔叽呢绒更是受到市场的欢迎。同章华其他各类精纺呢绒相比,“九一八”哔叽呢无论产量或销量均堪称翘楚(表4、表5):

表4 1933年章华精纺呢绒产量表

资料来源:《章华公司业务会议第二次常会》,1933年2月22日,上海市档案馆藏档,Q199-33-182,第4-5页。

表5 1934年章华毛纺公司销售状况表

资料来源:《章华公司第十三次董事会》,1935年4月17日,上海市档案馆藏档,Q199-33-173,第10页。

这种状况的出现,一方面在于精纺产品中薄哔叽呢绒质地更加精细、美观,深得爱美人士倾心;另一方面,也同国民痛恨日本侵略的心理紧密关联。自清末以来,国内曾有过多次抵制外货运动,如1905年的抵制美货运动、1908年山东的抵制德货运动、1919年五四运动中的抵制日货运动,等等。1931年的“九·一八事变”再一次掀起了抵制日货的高潮,并一定程度改变了上海和其他大城市民众崇尚洋货的消费习惯。改革后的章华紧紧抓住事变带来的机遇,直接使用“九一八”作为商标。因此,1933年初这款精品呢绒——“九一八”薄哔叽一经面市,“便立即被抢购一空”。据公司原职员回忆,“该厂出产的‘九一八’哔叽,生意特别好。南京章华门市部的玻璃窗,有一次曾因顾客的拥挤而被轧碎”。以至于中华人民共和国成立后刘念智曾特别强调“中国人民的爱国热情挽救了章华毛织厂的垂危局面,从而走上了以后顺利发展的道路”。

除借用民众爱国心理外,章华也积极利用了国货机构带来的便捷。20世纪30年代初期国货活动达到顶峰,各地国货组织林立。就上海而言,对工业企业影响较大的是1927年由工业企业家联合成立的上海机制国货工厂联合会(简称“机联会”)和1932年8月以银行家张嘉璈为首联合中华职业教育社黄炎培等人建立的中华国货产销协会。其中,后者同章华的联系最密切。中华国货产销协会“以利国货之制造与推销为宗旨,以指导完成全国国货推销网为业务”,除宣传国货外,积极推动各地开办国货公司。1933年2月中国国货公司在上海南京路开业。该公司特设南北两大部,经营各类物品40余大类,号称“全国最伟大最完备的国货总库”。就在国货公司开业伊始,章华便积极同其合作,投资2000元,“与该公司合作订约专销本公司出品,于货物销出后付款,具有经销性质”。

1934年1月,鉴于国货销售形势进一步看好,中华国货产销协会认定在外埠各地成立国货公司的时机已经到来,便将原协会所属的国货介绍所改组为“中国国货公司、中国国货介绍所全国联合办事处”(简称“国货联办处”),负责在全国各大城市设立分公司。据统计,章华曾在中国国货公司的引荐下陆续同长沙、西安、郑州、镇江、济南、福州、温州等10余处国货公司有过业务往来。其合作程序通常是:先由章华向各处国货公司寄送呢绒样品,同时报送价目单,遇有售价打折或产品变更须予提前通知。如国货公司对产品质量、价格满意,章华即为其供货。一般而言,章华对外推销方法有趸批、零售、寄售三种。按照中华国货产销协会的规定,通常多被要求采用寄售的方式。寄售是一种产、销、金融三方合作的方式,即:由国货公司卖出后向企业付款,在商品未卖出以前,国货企业可以凭公司开具的寄售证明向中国银行借取七成货价的贷款,以维持企业的生产周转,而贷款可以在产品出售以后归还给银行。各地国货公司有定期向章华报告、阐述具体的销售和库存状况的义务。

需要指出的是,同多数中小厂有所不同,随着生产改革的成功和经营形势好转,借助国货公司网络销售仅成为章华开拓市场的一种方式。公司更常见的办法是依靠自己的营销网络:其一是公司的商业门市。1934年1月、5月在南京、杭州设立门市,1936年8月在上海设呢绒商号,专营呢绒批发业务;同年10月在汉口添设支店。其二是各地呢绒商号。它们往往针对国货公司进行竞销,常常派人到上海直接同章华联系,或取得代销权,或以更低价格进货。由于它们通常更多采用的是现款购货的方式,相对而言,国货公司采用寄销方式较易导致积压货品,迟迟难以返现,故前者更易得到章华的青睐。

但是,应该承认的是,各地国货公司的推销网络,一定程度上补充着章华的市场空缺,有利于将其产品和影响散布到国内更广泛的地域。

事实上,国货机构的作用不仅在于为章华拓展市场,还在于促进其产品质量的提升。最典型的案例是:上海市国货运动联合会规定各国货会员工厂定期举办家庭访问。顺应这一要求,章华每年多次派遣公司职员入户走访调查,征集客户对于产品的各种意见。

以1937年4、5月间近一个月有余的调查为例,章华共派出4位女职员,每人分别负责走访3至4条马路沿线的居民区,采访家庭数共1291户,其中780户家庭主妇对于“九一八”薄哔叽等产品提出各种意见,诸如售价太贵、样式花色欠佳、不固定、易褪色和缩水、相对笨重,等等。

从章华的情况来看,这些意见往往会在随后的公司董事会上予以讨论,并贯彻到未来的生产改良中去。显然,这些反馈信息给予章华更多了解市场和消费者的机会,对于其产品质量的提升乃至销路的开拓都是有益的。

进入20世纪30年代,章华已深深地参与到近代民族主义运动中来。我们能够清楚地看到,“九·一八事变”的爱国热情对于章华开拓呢绒市场的帮助,也可以了解到国货组织对于促进公司销售和提升产品质地方面的积极作用。诚然,生产改革是促成章华好转的关键性和基础性因素,国货网络也只构成章华销售渠道的一部分,但“锦上添花”同样很有意义。和刘念智的看法相同,20世纪50年代刘鸿生返回大陆后,也曾谈到“那时的爱国运动推动了企业的发展,因为当时每个人都愿意买国货”。

四、政府作用、私人关系与国家市场

需要指出的是,在章华扭亏为盈、由弱转强的过程中,始终伴随着政府的身影。如前文所述,刘鸿生筹建毛纺织业离不开政府提倡国货的时代背景;在最初几年的困境中,政府也曾号召各地军政机构采用章华呢绒。此外,需着重指出,1929年7月国民政府公布的《特种工业奖励法》对章华影响颇大。

该法案规定凡符合下列四种情况者得以呈请政府奖励,分别是:“创办基本化学工业纺线工业、建筑材料工业、制造机器工业、电料工业及其他重要工业者;制品能大宗行销国外者;自己发明或输入外国新发明首先在一定区域内制造者;应用机械或改良手工制造洋货之代用品者。”奖励办法包括:“准在一定区域内有若干年之专制权,但至多以五年为限;准减若干年国营交通事业运输费,但至多以五年为限;准免或准减若干年材料税;准免或准减若干年出品税。”

章华顺利获得政府颁发的此项特种工业执照。随后,其函呈实业部要求援引《特种工业奖励办法》,“在长江流域以南给予专制权五年,并豁免本厂需用之国产羊毛废羊绒及生胎粗细绒线等原料之进口税暨各种出品税各五年以资提倡而维工业”。其中,关于长江以南地区的市场专制权问题,实业部奖励工业审查委员会经技术人员调查后,决议“未便照准”,理由是:“毛绒纺织工业并非该公司首先创办,其出品尚不足以应国内之需要”。至于制成品免税问题,尽管实业部认为“国产羊毛现为无税之品,进口羊毛征收关税仅值百抽七点五亦为不高,应毋庸免税”,但考虑到“该公司规模成绩均颇完善,拟按照财政部核准裕庆德毛织厂出品免税成例准予出品免税三年,以示鼓励”。1931年11月28日,财政部训令各江海关监督,“所有该公司制出之毛绒线等品应准免税三年以示鼓励,即自本年十二月十六日起至民国二十三年十二月十五日为止”。

不过,围绕财政部的这一训令,章华同江海关部门在免税范围问题上产生了分歧。原因是章华公司制品中除成品毛纺织物外,还有半成品骆驼绒线。江海关验估课认为财政部训令中所言免转口税内容“仅限于毛绒物品”:“骆驼绒系毛棉混合织成,自不能相提并论,且查此项骆驼绒本身本埠各机制货物工厂出口甚多,凡属运往通商口岸莫不照章征收转口税,该公司事同一律,岂能独异?”最后,总税务司梅乐和只得呈请财政部裁夺“毛棉混合织成之驼绒线应否一律享受免税待遇”。财政部又转呈实业部决定。而实业部最终站在章华一边,一锤定音,“其由毛棉混合织成者均包括在内,应一律享受免税待遇”。这自然是对章华的一种扶持。

需要指出的是,实业部对于章华的免税不仅三年,也不仅限于制成品。据统计,“自民国二十六年十二月十六日起,至二十三年十二月十五日止,免税三年。期满并经续准自二十四年二月十六日起,至二十七年二月十五日止,凡粗细毛呢哔叽毛纱线等出品一律继续免征转口税三年,嗣后,复准将国产羊毛骆驼毛原料免征转口税三年”。即便是运费,也是“减等征收”。

事实上,除得到政府减免税费的优待外,章华还独享其他毛纺同业所未有的优势——刘鸿生的人际关系。如前文所述,开工最初几年中,章华限于原料和机器关系,“以军衣呢为主体,而马裤呢、华达呢、花呢等次之”。尽管“军呢只合于采制制服”,实业部也曾颁布训令号召各地军政机关采用章华呢绒,但是,应者寥寥,“国内军警机关团体采用者尚少”。个中缘由除章华产品此时尚未得到市场认可外,还在于军政部门亦有自己的制服厂,“军政部门织呢厂亦有同样货品供给,因是(章华)产量多而销路转少”。

自1933年章华生产改革后,产品日益得到市场青睐。章华天津分厂厂长吴伯匡特别将章华同当时军政部最大的毛纺厂——清河织呢厂做了一个对比:“巨商刘鸿生所设之章华工厂,此厂规模颇为完备,较军政部清河工厂尤其广大,所出之呢绒销行南中,颇负盛名。”章华的崛起也引起了南京政府更多的关注。1934年4月17日,时任经济委员会常务委员、刚辞去国民政府财政部长和行政院副院长的宋子文,偕夫人及介弟宋子安参观章华,“并研究羊毛品质,以为建设西北之参考”。“宋氏参观后,认为设备完善,颇觉满意。嗣与该厂工务主任乌家桢讨论羊毛品质多时。”

此时政府更多关注章华的原因,除公司的市场影响日隆外,也在于刘鸿生同政府关系的更趋紧密。原本刘鸿生便同宋子文、孔祥熙的关系非同一般:“宋子文是刘鸿生的圣约翰大学同学,班级比刘高。他们于一九二七年国民党在南京建立政权后,时常有联系。刘鸿生并通过宋子文、宋子良兄弟的介绍,同孔祥熙相识,关系越来越近。”1932年底,刘鸿生更接受孔祥熙和宋子文的多次邀请出任国营招商局总经理,负责整顿和改组招商局。在刘看来,同政府的合作可以给刘家企业带来很大好处:一来可以找个靠山,解决企业的资金困难问题;二来也想“通过搞招商局,以便将来自己搞轮船业”。在此背景下,刘鸿生开始更多地利用同孔、宋等政府要员的个人关系,为章华打开政府部门的订货市场。“他借助孔祥熙、朱家骅等的关系,在满足了有关经手人员的需索以后,全部承揽了蒋介石部队里的军呢用料。又通过杜月笙的介绍,邮电部门的制服用料也采用了章华出品。从此,外货呢绒退出了军需部门和邮电部门。”

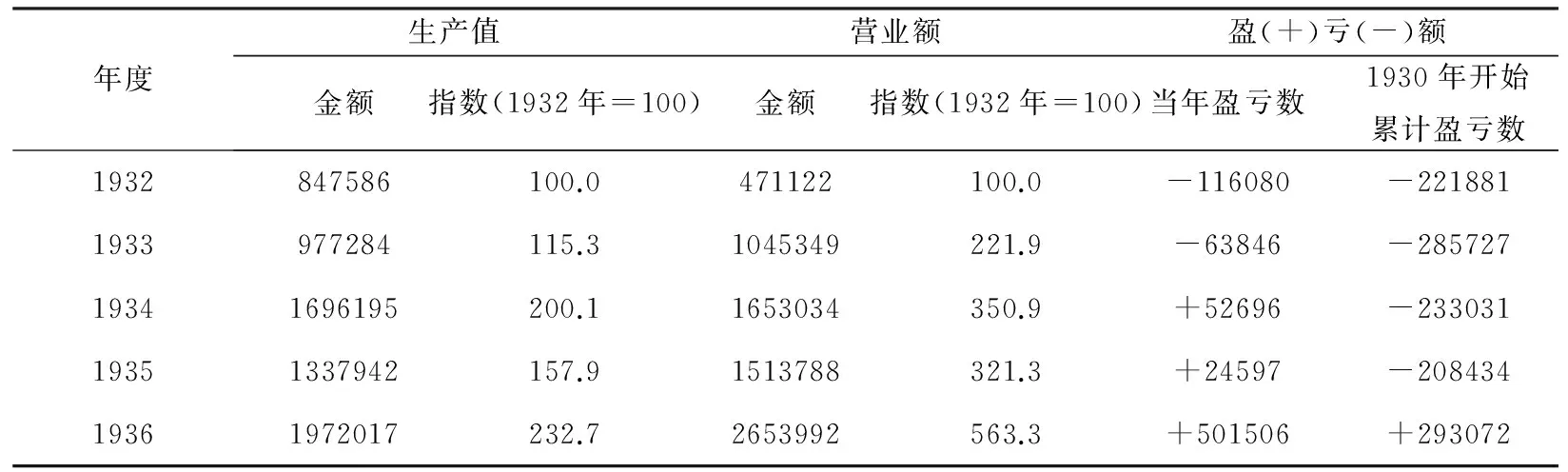

在中央政府的提倡和垂范下,各地方军政机关、邮政和铁路部门、学校和工厂向章华订购军呢及制服者络绎不绝。“约在一九三五年间,将工人每天每班工作时间增加了两小时,原为每班十小时,这时改为‘六进六出’即十二小时。至一九三六年间,则又从部分开双班增为全部开双班。”即便如此,公司制造科人员仍感叹“大宗需要,接踵而来,虽日夜双班赶制,元苦供求不济”。至1936年,章华不仅第一次在盈亏总额上弥补了1930年开始的累计亏损,而且达到其建厂以来的年度最好营业水平(表6)。

表6 章华毛绒纺织公司的产品及盈亏额(1932—1936年) 单位:元

资料来源:《刘鸿生企业史料》中册,第74页。

显然,南京国民政府在章华走向成功的过程中扮演了重要角色。这既体现在公司能够长期得到原料、产品免税和运费减价的优待,更重要的是体现在中央军政部门对于章华粗纺制服的大量收购。而这离不开国货运动的时代背景,也同刘鸿生和政府要员的关系紧密有莫大关联。自1933年章华变更生产方针,确立面向市场优先发展精纺呢绒以来,公司大量国产羊毛的出路便成为很棘手的新问题。尽管进口羊毛质地优良,但毕竟国产羊毛相对易于获取,因此公司更多的原料仍是国产羊毛。各级政府以及社会团体的大量订购军呢、制服,无异于形成一个不小的“国家市场”,不仅解决了章华持续利用国产羊毛、不辍生产的后顾之忧,而且也给公司找到了另一处稳定的生利门道。

五、结语

1935至1936年,与当时深受世界经济危机波及和影响的很多工厂相似,章华也遭受来自江、浙两省农村经济破产所带来的困扰。同时,“出品在华北及长江各口岸受日货压迫,推销顿感困难”。但这却未能妨碍其产销业绩达到建厂以来的最好水平。章华不仅获得了政府和社会的高度认可,而且成为国货运动的标杆和楷模,前来参观、实习者络绎不绝。这又与此时受经济大萧条影响的上海各行业弥漫一片倒闭声的状况形成极大反差,也与刘鸿生家族企业多数处于艰难甚至亏本的状态迥然不同。据刘念智回忆,面对经济大萧条和刘家企业不景气的状况,刘鸿生此时被迫把所有道契、股票等全部送进银行作为抵押,还把霞飞路的花园洋房脱售抵债,以至于市场上传出“刘鸿记要倒”的风声,有债务关系的银行、钱庄首先上门索债。“这一年,几乎天天有债主临门,几乎天天过着‘年三十’。”

章华由弱到强的成功案例给我们启示。应该说,企业的生存和壮大需要多方面的条件,是市场、社会、政府、企业家精神多重因素共同作用的结果。诚如不少学者所言,近代以来的民族主义风潮,特别是抵制日货运动,给予后发国家的民族工业以强劲助力,有利于其拓展市场,开辟销路,走出困境。此外,政府的作用和企业家的人际关系也很重要。政府不仅大力提倡国货,实行产品免税和运费减价,而且顺应刘鸿生的请求,使其包揽了政府军政部门的订单,这使得章华有了稳定的“国家市场”,即便面临市场条件凋敝的情形,也不至于有覆灭的威胁。从章华和毛纺织业的情况来看,抗战前夕南京国民政府对其所认定的有发展前途的新兴民族工业企业是大力扶持的,同与其比较合作的著名工业企业家的关系也是相对融洽的。这与白吉尔所认为的“国民党政府对于发展私人企业的态度是相当冷漠的”有较大不同。

不过,如前文所述,无论是民族主义的影响或是国家的扶持,其积极作用都建立在章华自身状况改变的基础上。在自由市场的条件下,企业要想生存,首先要得到市场的认可。经济学家熊彼特强调企业家精神的作用,认为这是企业创新和成功的关键因素。程年彭对章华的改革清楚地体现出熊彼特所讲的企业家精神。程熟谙毛纺行业的生产特点、原料渠道、产品质地等要素,并且可以根据消费者的偏好适时调整和改革。章华生产改革的成功关键,显然在于抓住了市场的需求。以往的研究较多关注于影响企业成败的政策和社会因素,事实上,我们也需要充分注意行业和企业的自身状况及其改变,毕竟在自由市场条件下,这是起基础性和决定性作用的因素。

如果从后来者的角度进一步解释,20世纪30年代初章华生产改革之所以能够成功,企业家精神之所以能够发挥显著的功效,根本得益于相对自由的市场条件,关键原料和机器设备能够自由进口和选择,而这在新中国建立后完全改变了。上海解放伊始,新政府奉行“限入奖出”政策,外国羊毛等生产原料及毛纺机器或严禁输入或须特许审核,导致企业产品生产只能转变为以粗纺呢绒为主,章华的产品逐渐失去了消费者的青睐。刘鸿生等人进行过多次努力却收效甚微。此外,新政府将精纺呢绒定位为“奢侈品”,民众多“舍毛取棉”,虽然会有部分军政部门的军呢订单,但政府也多依靠国营毛纺公司来承担,导致章华等私营毛纺业同时失去了所谓的“国家市场”。最终的结果是,章华的生存境遇越来越糟糕,走上末路成为不可避免的归宿。

注释:

①[法]白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911—1937)》,张富强、许世芬译,上海人民出版社1994年版,第10页。

②[美]托马斯·罗斯基:《战前中国经济的增长》,唐巧天、毛立坤、姜修宪译,浙江大学出版社2009年;吴承明:《中国资本主义的发展述略》,载《中华学术文集》,中华书局1981年版;张仲礼:《关于中国民族资本在20年代的发展问题》,《社会科学》1983年第10期;王玉茹:《论两次世界大战之间中国经济的发展》,《中国经济史研究》1987年第2期。

③白吉尔强调第一次世界大战的爆发给中国现代经济部门提供了“千载难逢的机会”。参见白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911—1937)》,第78-84页。

④[美]帕克斯·M·小科布尔:《上海资本家与国民政府(1927—1937)》,杨希孟、武莲珍译,中国社会科学出版社1988年版;[日]城山智子:《大萧条时期的中国:市场、国家与世界经济,1929—1937》,孟凡礼、尚国敏译,江苏人民出版社2010年版。

⑤杜恂诚:《民族资本主义与旧中国政府(1840—1937)》,上海社会科学院出版社1991年版;虞宝棠:《国民政府与民国经济》,华东师范大学出版社1998年版;王玉茹、刘佛丁、张东刚:《制度变迁与中国近代工业化——以政府的行为分析为中心》,陕西人民出版社2000年版。

⑥最具代表性著作,参见潘君祥:《近代中国国货运动研究》,上海社会科学出版社1998年版。

⑦[美]高家龙:《大公司与关系网:中国境内的西方、日本和华商大企业(1880—1937)》,程麟荪译,上海社会科学院出版社2002年版;《中国的大企业:烟草工业中的中外竞争(1890—1930)》,樊书华、程麟荪译,商务印书馆2001年版。

⑧参见祝慈寿:《中国现代工业史》,重庆出版社1990年版;刘国良:《中国工业史:近代卷》,江苏科学技术出版社1992年版;徐新吾:《上海近代工业史》,上海社会科学院出版社1998年版。

⑨最具代表性的行业史研究专著,参见[日]森时彦:《中国近代棉业史研究》,社会科学文献出版社2010年版;严中平:《中国棉纺织史稿》,商务印书馆2011年版;樊百川:《中国轮船航运业的兴起》,中国社会科学出版社2007年版;朱荫贵:《中国近代轮船航运业研究》,中国社会科学出版社2008年版。

⑩刘鸿生(1888—1956),浙江宁波定海县人,生于上海,著名实业家。开办企业涉及火柴、煤炭、毛纺、水泥、银行等多个行业,有“煤炭大王”“火柴大王”“毛纺大王”的称号。因其涉足实业领域众多,又有“企业大王”之称。

(责任编辑:申 浩)

The Crisis and Changes of Private-owned Enterprises in 1930s——A Case Study of Shanghai Zhanghua Wool Spinning Company

ZHAO Jin

(History Department, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

In the development history of modern Chinese national capitalism, the private industrial and commercial industry of the city still experienced the “golden age” prior to the outbreak of the Anti-Japanese War in 1930s. However, due to the global economic crisis, many industries and enterprises in 1932-1935 underwent closing down and bankruptcy, which was particularly evident in Shanghai, the center of commerce, industry and finance in the whole country. It is worth mentioning that a well-known wool spinning company owned by Liu Hongsheng, a famous entrepreneur, was a counter-example. It successfully circumvented the great depression, and reached its best business level in history. Besides nationalism, the continued influence of boycotting foreign goods movement, full use of national government’s industrial policy, and interpersonal relations with high-level government officials, the more critical reason for its success was the enterprise’s own production changes.

private-owned enterprise, crisis and innovation, Liu Hongsheng, Zhanghua Wool Spinning Company, national capital

2016-07-20

教育部人文社会科学研究青年基金项目“新中国初期的私营工商业研究——以上海刘鸿生家族企业为中心的考察”(15YJC770049)

赵 晋,山西代县人,华东师范大学历史系,主要从事企业史、中华人民共和国史研究。

F129.6

A

1004-8634(2017)03-0141-(12)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.03.018

——以《北洋画报》为中心的考察