作为当代艺术的摄影

——访顾铮

本 刊

作为当代艺术的摄影

——访顾铮

本 刊

《画刊》:您怎么看这次三影堂“中国当代摄影40年”展览对中国当代摄影进程四个阶段的划分?

顾铮:可能是中国当代历史的特殊性,也可能是中国摄影自身的特殊性,所以会有从摄影史或者从艺术史的视野来看是那么短的一个时期段,比如说两三年,就可以在这个40年的摄影史分期上占有一席之地。但是,作为一个阶段,如果要依据的历史事实充分可靠,那么如此划分,是可行的。当然,这只是体现了策展人的历史认识,或许如果有另外的类似的展览的话,也可能会出现不同的时期划分。

《画刊》:在中国摄影的发展历程中,摄影和当代艺术的互相影响是很重要的一个历史和文化现象。尤其在上世纪80年代,摄影以一种对当代艺术的记录的方式,介入当代艺术。您觉得上世纪80年代的行为艺术和摄影之间产生的这种联系,对日后中国摄影的发展有哪些重要影响?

顾铮:行为艺术与摄影的结合,给摄影带来了更多的可能性。摄影与行为艺术的互动,既让以行为艺术为代表之一的当代艺术意识到摄影的存在与价值,也让摄影的记录观念发生了有意义的变化,为摄影打开了更为开阔的天地,并且在一定程度也让摄影对于导演式摄影的接受与实验打下了某种基础。

《广场记忆2》 周跃东 数字微喷 50.8cm×33.84cm 1984/2017年

《画刊》:在摄影作为一种当代艺术主流表达方式的今天,摄影和艺术是否还有边界?

顾铮:只要摄影这一观看方式以及“摄影”一词存在下去,总会有人以摄影为自己的身份与手段。艺术也一样。只是在有些人那里,以摄影为手段的表现活动可能已经自然地将摄影与艺术包容在一起,边界与否没有实际意义了。当然也不排除有些人故意强调摄影或艺术的媒介特性,以突出自己的某种身份。

《画刊》:摄影作为一种独立的艺术门类,从语言和观念层面,它对40年来中国社会现实的复杂和多维的反映是否充分?

顾铮:摄影对现实的变化发展反映得是否充分,这似乎不是问题。就我目力所及,有各种各样的人在记录各种各样的事。要紧的是,这种记录是不是就我们对于现实的认识提出了具有启发性的见解甚至是挑战。另外,对于中国现实反映充分与否的标志之一是,作为一种视觉文献,作为一种记忆材料,它们能够在多大程度上通过一种分享历史记忆的机制来与大家分享,并且能够让大家通过这种分享认识历史与现实。

《画刊》:与摄影越来越广泛的影响和普及相比,中国摄影却在收藏和研究的机构方面十分匮乏,这也是一个尴尬的现状,您觉得造成这种局面的最重要的原因是什么?

顾铮:一个原因是,官方的摄影团体与机构将对于摄影的认识狭窄化、工具化以及弱智化,使得社会整体对于它们(主流团体与机构)通过各种手段所推崇的摄影的认知不是提升而是下降。你只要看看摄影家协会搞的比赛所推出的获奖作品,就会知道由这样的机构在推崇的摄影是什么东西了。这种社会整体对于摄影认知上的看低,也可能影响并且导致如美术馆这样的学术机构(尤其是公立机构)无法提升对于摄影的收藏与研究的兴趣。当然,现在美术馆里的学术从业人员,对于摄影的认识停留在一个较低水平可能也是一个原因。另外一个原因是市场逐利本性之下,摄影没有像绘画那样拥有足够的市场回报,因此也没有民营机构,作为公立机构的补充(说补充有点贬低民营机构),至少愿意从资本投机的角度、有足够的动力去出发去收藏摄影并设立某种机构来推动摄影的收藏与研究。

《画刊》:在媒介越来越丰富的今天,尤其是视频和直播日趋主流的文化传播境况下,您觉得摄影自身的意义和价值与以往相比有何差异?

顾铮:摄影自身的意义与价值在于如何在与社会发展与变动的互动中体现出来,在于如何以其“凝视”的力量来让我们获得思考现实的契机。与社会的互动(受制于不可把握的因素而变得非常之难)与凝视,是体现摄影的意义与价值的两个重要方面

《画刊》:从摄影本体语言的层面看中国摄影,如何看待中国当代摄影在媒介、材料和工艺等方面的发展和变化?这种发展和变化与国际摄影的发展相比,处于一种什么样的状况?

顾铮:真正意义上的当代摄影,会在自身的实践中发展、开拓媒介在材料和工艺方面的可能性,而不墨守成规,甚至颠覆性地挑战媒介的特性。从国际上看,也是如此。现在中外交流发达,本体语言的运用上可能差距在变小,但基于观念的对于材料与工艺的挑战与冲击,则可能还要在更长的时间跨度里来观察。

《画刊》:从一个社会文化历史的上下文看,您觉得作为中国当代艺术的摄影和更广泛层面的中国摄影是一种什么样的关系?

顾铮:一定程度上说,“作为当代艺术的摄影”其实是孤儿。它和与市场有着密切关系的当代艺术有着某种天然的疏离性。它的市场回报性也远远低于以绘画为主要代表的“当代艺术”,不受市场的支持,因此发育较慢。它也无法彻底被主流话语统摄下的“中国摄影”所接受,因为观念与语言方式基本上无法妥协。当然,无论是被哪一方面所接受,可能都不能成为“作为当代艺术的摄影”了。

当然,两者间确实有个一定程度上相互融渗的过程,主流方面也努力在以某种方式想要掌握作为当代艺术的摄影,而且必须承认,拥有主流话语的一方更为主动些。但从本质上说,作为当代艺术的摄影,在其根本气质上应该是无法与主流话语统摄下的“中国摄影”相互认同的。总体来说双方应该可以各行其事,但不排除出于某些个别的特殊的考虑,会有某种交集。

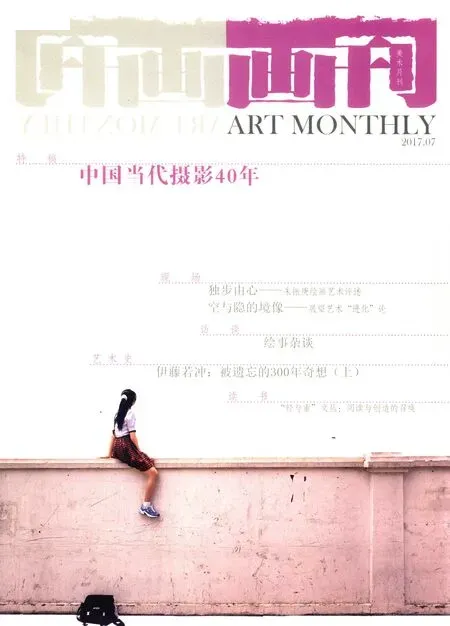

上·《骑墙-深圳1》 翁奋 数字微喷 105cm×80cm 2002年

下·《公共浴室·女》 庄辉 彩色合剂冲印 40cm×25cm 1998年

注:本文图片由北京三影堂摄影艺术中心提供

——评《全球视野下的当代艺术》