“水+墨:在书写与抽象之间”的阐释与方法

马 琳

“水+墨:在书写与抽象之间”的阐释与方法

马 琳

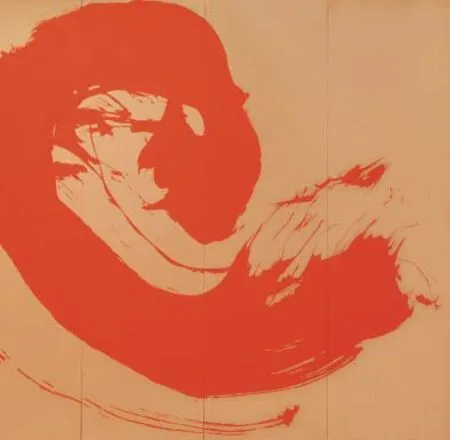

《逍遥游》 王冬龄 纸本水墨 432cm×365cm 2015年

现代书法的发展已经有30年了,作为现代水墨大系统的一个分支,还没有很好地展开研究和论述。但是,书法作为一门传统艺术,如何走到现当代,是一个一直困扰着人们的问题。1991年上海美术家画廊举办了“中国·上海现代书法展”,这个展览在上海的现代书法发展进程中是一个关键点。展览旗帜鲜明地倡导现代书法,在这次展览上,王南溟也首次提出了他颇为前卫的观点:“现代书法”就是“非书法”或者“反书法”或者“破坏书法”。这一观点在他后来的专著《理解现代书法》中有更为详尽、系统的阐述。2000年之后,当代艺术在迅猛发展,现代书法却没有大的发展,也没有进入当代艺术的普遍形态。上海也很少有现代书法这方面的专题展览。因此,在这样的背景下,2017年6月10日在上海宝山国际艺术博览馆举办的“水+墨:在书写与抽象之间”的展览再次引起人们对现代书法的关注和讨论。策展人马琳以“在书写与抽象之间”这一视角为基础,对30多年来中国现代书法发展过程中的这个话题进行再讨论,即书法如何从传统书法出发,寻找到它的发展的点。

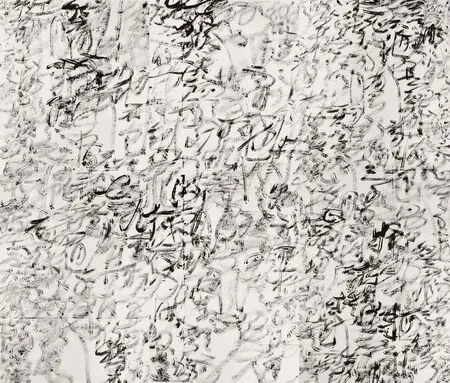

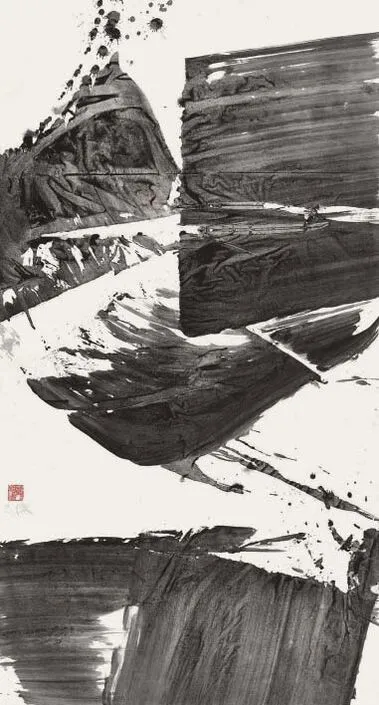

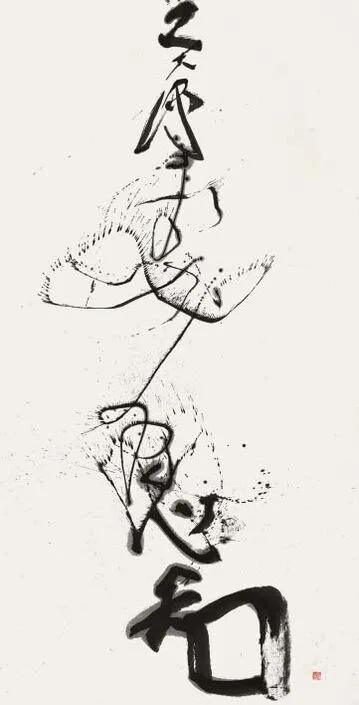

因此,对现代书法本身的问题将成为这次展览讨论的对象。本次展览邀请的10位艺术家,都不约而同地尝试今天被称为“现代书法”的这种创作方式,他们的作品,基本上都离开原有的传统范式,并在语言结构上力求现代化,在传统书法与现代书法之间致力于创作上的多种可能性。这次展出作品最大的特征是在书写与抽象之间,这些作品都保留了书法的书写特征,或者是字的笔画顺序,或者是变形的章法,只是有些作品偏于书写而有些作品偏于抽象而已。这既是书法的现代化过程中的具体体现,也是站在艺术形态史的角度对这种书法现象的重新分类。比如,王冬龄、朱青生、阳江组的作品偏重于书写性,在此,他们把书法导向了另一面,即字形认读是次要的,而线的运动感、空间感是重要的。唐楷之、蔡梦霞的作品偏重于对古典趣味的反驳和书法语言的分析,无论是结体的张力还是运笔的厚度。邵岩以草书运笔方式创作出线条的空间运动,用草书化的线条自然生长出空间感。刘懿、杨林偏重于书法的抽象化,将字形直接转化为视觉空间。秦风和徐洁的作品打破了书写的时间性,让书写性在空间的分裂和组合的各种变异中发展,一个发展成书法装置,一个发展成书法现场行为,这次徐洁还根据展览空间创作,并进行现场书写行为表演《晃书》。

左·《1407159号》 刘懿 纸本水墨 95cm×180cm 2014年

中·《窅》 唐楷之 书法 124cm×248cm 2016年

右·《普京冷对奥巴马调侃发布会上全程未看对方》 阳江组 书法 193cm×259cm 2013年

对现代书法理论问题的探讨也是这次展览的一个关注点。在“上世纪80年代以来的现代书法”论坛上,王南溟、廖上飞、寒碧、陈一梅、朱青生几位学者围绕现代书法的理论困境与反思,当代书法的维度与道路等话题进行了讨论。王南溟首先提出了“现代书法需要回顾”这一观点,他认为在现代书法发展有点停滞不前的状态下,讨论书法这样的话题显得尤为重要。尤其是在今天当我们再来回顾艺术史的时候,我们能为艺术史思考一些什么,我们为全球化的艺术史带来什么新的东西。在这样的环境当中,再来谈论这一话题与20世纪80、90年代的问题不同,当年的现代书法是挑战传统,到今天我们需要探索建立怎样的理论和话语系统,来显示出现代书法理论的高度。同时,王南溟认为现代书法是全球化、地域政治的具体实践,这样一个实践奠定了我们以后的可持续发展而不是一个断层或断裂的关系。这里的核心问题是我们如何谈论这个对象、用什么理论谈论对象、用什么逻辑框架把讨论的问题学理化。对于诸如此类的问题,我们依然困惑着,由此可以把问题拿出来重新谈论。王南溟还从观众接受的角度提出了书法要学科化。他回顾了1991年他们在上海美术家画廊举办“中国·上海现代书法展”的情形,他说那时的观众根本不接受这个展览,纷纷要求退票,而艺术家则天天在展厅和观众吵架。今天观众的态度完全不同,现代书法似乎得到了认同。书法是一个学科,我们希望这个学科不要弱化,希望可以培养出欣赏书法的眼睛;我们可以读懂书法中的字和意,但是我们很难读懂书法里面的线条的运动和信息,这是需要训练的。如何在书法史与书法式抽象表现主义背景下超越书法正是现代书法家的起点,在这种情况下,现代书法才获得其现代的特征,并消解中国艺术的传统中心主义。如果走向抽象的现代书法转换了书法传统性的语言特征,为传统书法开拓了新的空间,那么它也就为抽象艺术提供了独特的视角。

书法如何介入“当代艺术”也是这次论坛讨论的一个话题。廖上飞曾在《从书法到书写——论书法本体论的转型》一文中,将“传统书法”作为一个整体描述。那么,可否将“传统书法”作一个整体描述?廖上飞认为是很难的。因为“传统书法”是一个庞大的体系,里面有各种分支。但是,倘若将其与“现代书法”并置讨论,是可以作为一个整体描述的。同样,将“实验书法”、“探索性书法”、“前卫书法”也首先看作一个整体,廖上飞称之为“中国近几十年的探索性书法实践及产生的探索型书法”。在廖上飞看来,“中国近几十年的探索性书法实践及产生的探索型书法”与“传统书法”、“日本现代书法”、(西方)现代艺术、当代艺术都是有关系的——不管其关系是驳斥的还是继承的。所以说,“中国近几十年的探索性书法实践及产生的探索型书法”是一个“焦点”,其关涉传统与现代、继承与创新、东方(中国)与西方的多重问题。将其看作一个整体,再从“本体论”的角度重新区分为“前现代书法”、“现代书法”、“后现代书法”、“当代书法”。廖上飞明确提出“当代书法”的概念,他认为“当代书法”不关注书写的内容、技巧以及最终结果,它关注的是“书写”行为本身及其意义,其在媒介、形态、理念等各个方面与“传统书法”、“现代书法”、“后现代书法”面目迥异。与“后现代书法”直接借取西方“现代艺术”与“后现代艺术”的诸多创作方法不同,“当代书法”作品的语言构成更为复杂,观念指向更为明确;一系列呈现为“书写行为”的创作既是“当代书法”又是“当代艺术”。其一方面突破了既有书法的形态,比如大多数“当代书法”作品呈现为行为、装置、影像等非架上形态,另一方面使书法介入了“当代艺术”。书法介入“当代艺术”,这说明书法依然具有活力。

《工夫深处独心知》 邵岩 书法 120cm×240cm 2016年

寒碧从反思的角度对美学家李泽厚提出的“书法是有意味的形式”提出了尖锐的批判。李泽厚在《美的历程》这本书中把西方的美学观点拿过来研究中国的书法,提出中国的书法是有意味的形式。但是命题出现以后,学界曾出现热烈的讨论,李泽厚的这一观点也引起了对书法的很大误读。寒碧认为“书法不是有意味的形式”,有意味的形式是克莱夫·贝尔与罗杰·弗莱提出的。寒碧从克莱夫·贝尔的“有意味的形式”谈起,认为贝尔“有意味的形式”是筑基于“现代艺术”意向,不能作为传统或古典书法的学理支撑。与之相对,“有形式的意味”才是。不思此理而误用,两处茫茫皆不见,既不知现代艺术逻辑,也不通古典书法精义。那么,为什么书法不能用“有意味的形式”这一观点解释呢?王南溟在点评中认为:书法是一个隐匿的书写,传统书法用现代形式主义理论来解释肯定是不对的。现代形式主义理论本身没错,但是用来诠释书法理论是不对的。寒碧通过“形式意味”和“意味形式” 这样一个命题纠正了李泽厚的观点,再一次提醒大家20世纪80年代的书法美学的理论框架是错误的。

本次论坛既有对近30年来书法框架的理论分析与总结,也有对艺术家的个案分析。陈一梅在《从工具材质之变到精神意蕴的升华》主题演讲中对艺术家王冬龄创作风格的演变和意义作了学理分析。陈一梅认为王冬龄从1982年开始探索现代派书法,从最初的工具材料之变,到中期的逐渐多元融合,到最近的乱书,其探索轨迹清晰可辨。无论哪个阶段的探索,王冬龄都是在试图寻求传统书法的突破口。他从传统中汲取元素,融入西方艺术的影响,使其现代派书法作品既有深厚的传统渊源,又有现代艺术的视觉冲击力。反过来,王冬龄又将现代派书法探索中获得的经验自然地融入其传统书法作品的创作中,他的大字草书作品,还有像《历史的天空》这类作品,虽然是传统书法作品,但构图形式、创作方式等给人以新鲜感。他的较多大字作品在公共空间中完成,在观众的关注下完成,被很多人称为“行为艺术”,这些都很具当代性。

朱青生从“书法这条路怎么走”的角度,对论坛作了总结发言。他认为无法用西方的模仿论来解释书法的现象。今天的时代已经是在世界上要来讨论艺术到底是什么的问题,在讨论的时候我们会发现,艺术和艺术史都应该是一个复数,而不应是一个单数。长期以来,我们都在用西方的、以希腊为根基的概念说,意思是它是一个模仿,因为它和另外一样东西发生关系,它一部分在发展、一部分在变化。如果我们理解了西方的艺术,就知道西方必然有艺术史,因为当艺术品可以反映一个现象和形状或者是形式的时候,我们就可以通过它作为史料和现实的一个记录,这就是我们探讨的它的影响。这个影响对中国最为深刻,因为我们目前的大学考试还是采取西方的传统方法来考学生,所以我们的艺术学院考素描、考色彩。有意思的是:这个标准在西方是不用的,这就是我们遇到的双重的有意思的处境。所谓“在西方不用”的意思是到了罗杰·弗莱这个时候,他们认为:如果用模仿的方法他们就无法解释像塞尚、毕加索这样的艺术家,他们的艺术何为?因此就必须要制造出一个新的理论来解释它,如果这个形式和形状不存在,那么它的意义还是在一个形式内部,并不是形式化出来的对象,而这个变化就是他们要提出这个理论的理由。那么,为什么这个问题解释书法不合适呢?因为书法一开始的时候就没有模仿过的对象,也不需要在突破对象后、无从解释的时候,再找到一个解释的理论;它不需要一个解决的方案,那么它必然有另外一种方案,而这个方案就成为我们今天要向世界来表明的一条道路。

如何在书法史与书法式抽象表现主义背景下超越书法正是现代书法家的起点,在这种情况下,现代书法才获得其现代的特征,并消解中国艺术的传统中心主义。因此,“水+墨:在书写与抽象之间”这个展览呈现了现代书法在目前发展的几种可能性和方向,即现代书法与传统书法的关系。现代书法不是博物馆中的书法,而是对传统书法的解释与解构,这种解释有时候甚至是反传统的。但是这个展览和论坛讨论了另外一个更为重要的可能性:在当代艺术多元化的今天和全球化的语境下,现代书法是否能够继续探索新的途径融入这个当代艺术大语境?而这个展览能为这个新的可能性作出多少贡献呢?这个需要时间来回答。

《放大书法07917》 朱青生 画布朱墨 420cm×472cm 2010年

——评《全球视野下的当代艺术》