涉警网络舆情的应对策略和技巧分析

刘东建

(辽宁警察学院 公安信息系, 辽宁 大连 116036)

涉警网络舆情的应对策略和技巧分析

刘东建

(辽宁警察学院 公安信息系, 辽宁 大连 116036)

公安机关作为与群众接触较多的群体,与其相关的事件,特别是负面事件极易引起社会关注,也极易演变为涉警网络舆情事件。近年发生的多起涉警网络舆情事件对警察的职业认同感、公安形象产生巨大影响,甚至激化社会矛盾、破坏社会稳定。因此通过梳理典型涉警网络舆情案件,引入新闻学,心理学等方面技术,结合公安工作特点剖析其生成原因以及日常应对管理过程中的遇到的问题和困难,才能有针对性地总结应对策略和技巧,为积极有效应对涉警网络舆情,维护警察形象,构建良好社会风气提供参考。

网络舆情;涉警网络舆情;舆情应对

孟建柱部长指出:做好公安舆论引导工作,是公安机关应对各种复杂局势的挑战,完成艰巨繁重的公安保卫任务的迫切需要,是自觉接受社会舆论监督、营造良好执法环境的迫切需要,是树立公安机关执法权威、构建和谐警民关系的迫切需要。

新形势下,能够不断完善舆情预警机制,加强涉警网络舆情信息收集研判,牢牢把控涉警网络舆情引导工作的主动权,对提高警察队伍应对和化解涉警舆情危机能力,维护公安机关和人民警察自身的良好形象,具有重要的意义。

一、涉警网络舆情

(一)涉警网络舆情的概念

舆情全称是“舆论情况”,指在一定的社会空间内,随着中介性社会事件的萌生、发展和变化,民众(主体)对社会管理者、企业、个人及其他各类组织及其政治、社会、道德等方面(客体)的取向产生和持有的社会态度。

涉警网络舆情是舆情中的一种形式,包括警察社会群体在行使职权、承担义务的工作过程中以及对警务人员日常行为所反馈的所有认知、情绪、态度和行为倾向。

涉警网络舆情主要以涉警网络言论和涉警网络行为两种形式存在。其中言论是最为常见和容易产生的舆情形式,公安部门是政府在社会管理过程中最贴近百姓生活的职能部门,其工作与群众生活关系密切,极易引起不同社会群体的不同态度、情感和看法,从而产生涉警舆情,并常常借助网络迅速蔓延、传播。涉警网络言论在发展过程中,也会转化形成涉警网络行为,包括恶意诋毁公安形象、攻击相关公安网站以及干涉执法等行为。

(二)涉警网络舆情的特点

1.产生原因复杂

警察是国家机器,是集民主和专政于一身的具有政治性色彩的政府职能部门,保护人民合法权益、预防打击犯罪、对人民民主对敌人专政是人民警察的基本职责。

其一,在一线执法工作过程中,因工作性质,在保护大多数人的情况下难免会触动小部分人的“利益”,在不同的利益群体中便产生不同的社会反响。其二,在信息爆炸的时代,挖掘吸眼球的新闻报道是媒体的迫切需求。由于警察职业的特殊性,涉警的新闻更容易引起新闻受众的关注和追随,因而往往会有部分不良媒体、记者刻意寻找公安工作问题进行恶意宣传放大。其三,由于公安部分工作具有涉密性质,一些不便透露的信息容易与群众对于热点事件的关注心理形成反差,从而产生误解。而且,公安部门往往缺少专门的新闻管理部门,在信息交流工作中缺乏经验和先进技术手段,导致其成为信息时代的弱者。因此,报复心理、围观心理、不实报道、恶意炒作、敌对势力的煽动、自身工作不足等等因素都是涉警网络舆情的产生原因。

2.传播速度极快

涉警网络舆情传播速度极快的根源就在于其搭载了网络平台。网络平台的搭建,使人们从以往单纯的通过浏览传统媒体信息和互联网服务商固定的整理“推送”,逐渐转化为通过微博、论坛等等社交平台工具进行主动信息获取、分享和互动。网络通过微妙的电讯号消除空间阻隔,在以毫秒为单位的时间内将庞大的大数据整合罗列到无限量的人群中,进行不断的交流碰撞,将无数的信息点汇聚成庞大舆论面。例如 2013年3月19日一腾讯微博用户转发了《救人英雄与警方发生冲突后失踪警方称万元私了否则判刑》的文章,5分钟之后该条微博的阅读量即达到6000余次。

3.负面影响大

人民警察作为国家机器,是我国人民民主专政政治背景下,行使刑事司法和治安行政职能的武装力量。在维护社会稳定过程中,时常置身于各种社会矛盾的焦点上,因此经常受到社会媒体、公众的特殊关注。

根据中国警察网数据指出“2014年交警队长带女下属开房丢枪事件”舆情指数高达5630000。仅此一个事件,通过知名媒体、微博大V的发帖数和关注度就已超百万,全国一年发生的涉警网络舆情的影响可见一斑。

二、涉警网络舆情事件分析

(一)从梳理典型案例中分析应对必要性

涉警网络舆情事件的发展可谓瞬息万变,容不得半点疏忽和敷衍。很多时候群众对于舆论热点的关注度往往远远超过事件本身问题,单纯的处理事件未必能够平息舆论场所有言论,负面言论的持续发酵,则极易造成难以估量的后果。笔者对热点事件进行梳理、剖析,以期能够体现出及时有效的应对涉警网络舆情的必要。

1.庆安枪击案

发生在2015年5月2日黑龙江庆安的《铁路民警枪击徐纯合事件》,由于其带有“民警”、“开枪”、“上访”的标签,迅速在网上传播扩散。事发后,警方的先期处置已经在积极调查之后与徐纯合的家属沟通,发放救助款,解决死者生前诉求,以及对警方合法开枪的行为给予了肯定。

然而,事件却没有因为案件本身处理而平息,舆论针对点并没有被妥善解决。在案件的处理过程中,不断曝出的问题在网上疯狂扩散和发酵。5月3日,在尚未有公布案件结论情况下,庆安县副县长董国庆慰问受伤的当事民警,并对民警李乐斌的行为进行肯定和表扬。从群众的角度来看,一方面是拥有警械武器的人民警察,另一方面是体弱多病喝了酒的低保户,再加上网上曝出的男子倒地、幼儿无辜的站在身边、母亲瘫坐在地等现场图片,群众在“同情弱者”的心理以及邪恶势力引导下,质疑开枪是否合法、执法是否过度的言论主导了舆论场。而后,该副县长被曝出其学历、年龄造假,家人挂名吃空饷等个人问题更是催化了负面舆情的迅速发酵。

除了以上针对点外,另一个问题是舆情应对的话语主动权问题,作为官方在舆论刚出现的时候甚至未出现时,就应当进行必要的案情公告。尤其这种带有敏感色彩的社会事件,必要的案件信息应该在第一时间公布,没有可公布的信息时也应该及时尽早的进行必要的进展说明。当舆论掌握事件的话语权时,作为被动的关注焦点——政府(公安)所做出应对必然达不到预期效果。

5月 7日至 9日《新京报》、新华网等多家新闻媒体、网站发表评论文章,呼吁公开完整视频。舆情发展到此程度,警察用枪问题、截访传言问题、官方迟迟不公布视频是否暗含隐情问题等等,只要是与本次事件有关的话题均被升级为热点。一次次的丧失主动权,公信力欠缺、信息发布被动、被网民以及媒体的言论所左右,最初的一起合法开枪的警情处置事件,逐渐演变为轰动全国的涉警舆情危机。单凭技术方面的引导和干涉已经不能够起到有效作用,要依靠更高更权威的部门,拿出更详细更真实的证据,才能使舆情降温。事实上,也正是公安部声明、央视媒体播报、对现场完整视频进行公布,这才逐渐使本次事件得到控制。

2.“雷洋案”梳理

2016年 5月 9日,一篇题为《刚为人父的人大硕士,为何一小时内离奇死亡?》的热帖。将已经过去两天的雷洋案引入人们的视线。昌平警方9日21:24通过微博进行了案情通报:“5月7日20时许,警方接到群众举报,位于昌平区霍营接到某小区一家足疗店内存在卖淫嫖娼问题。民警在将涉嫌嫖娼的雷洋带回审查时,其抗拒执法并企图逃跑,警方依法对该人采取强制约束措施。将雷洋带回公安机关审查过程中,其突然身体不适,警方立即将其送往医院,后经医院抢救无效死亡”。与“庆安枪击案”类似,官方的发声都是在舆论已经在一定范围产生影响之后。此时舆论的制高点被负面舆情所占据,警方的发声只能够验证事件发生,并不能够满足群众对于事件背后的真相的期待心理。

5月 11日,东小口派出所副所长邢永瑞接受媒体采访公开回应质疑,此次行动为便衣行动。然而,这份声明在没有证据的佐证且舆论正在激烈的质疑上个官方说法的时间节点上,非但没有起到的解释问题、引导舆论的作用,反而引起舆论的另一轮针对:第一,便衣行动,设备摔坏,是否过于巧合?第二,明明是接机,按时间和情理推算都不可能嫖娼,涉嫌嫖娼是否莫须有?第三,就算是嫖娼、反抗也罪不至死。第四,网络流传的设套杀人的阴谋论是否真实?此阶段的应对发声时间和内容都存在问题。

随后,一段据说是雷某被抓捕时现场视频被网上迅速大量转发,将此事件推上新高潮,仅为11秒的视频出现电棒电击等残忍画面。由于视频出现的时机很敏感,引起舆论极大轰动,对施暴者的反感和对被电击者的同情声充斥了整个舆论场。于此同时署名为“中国人民大学 1988级部分校友”的《声明》发布,更是一边倒的质疑警方的行为,为雷洋鸣冤,甚至抛出“回放雷洋意外身亡的整个过程,已经不像意外,更像是一次以普通人、以城市中产阶级为对象、随机狩猎的恶行!而且,这种恶行可能每天都在发生。却湮没无闻,雷洋无论如何都不应当被就地处决”的偏激言论。在虚假视频的渲染下,与警方通报的案情相反的“雷洋父母探望遗体时,看到其身上伤痕累累”的谣言也在网上蔓延开来,网民们的“激情”被瞬间点燃。

此次舆情事件时间跨度很长,而且“雷洋”本人的社会身份与所涉事件的强烈反差本就容易使群众在感性上很难接受,并且在各界的意见领袖和以企图利用涉警案件博阅读者眼球的不良媒体的舆论引导下,不当的应对手段和时机致使谣言四起。最终,经多方努力、引入不同技术手段,于2016年12月23日,@北京检察公布事件调查结果持续了数个月的阴霾才逐渐褪去。

(二)涉警网络舆情产生原因探究

涉警网络舆情的应对,要从根源入手。涉警网络舆情从产生到结束的整个周期中,产生阶段是介入和干预舆情的最佳时间段,从产生原因中找规律,才能够有的放矢、对症下药,更好地解决公安机关在网络舆情管理后续过程中的采集、分析、归类、干预等问题。

1.心理学方面产生原因分析

人类的活动都离不开心理的指挥和调控。可以说,舆情就是很多人的共同心理用语言所表现出来的社会行为。当一件事情闯入公众的视野之后,每个人都会对受到的外界刺激产生一定的心理活动,尤其是涉警事件这种舆论热点,更容易触动公众的敏感神经。

(1)本我心理。本我指人的本能、欲望,是处于潜意识的最深层,最原始的力量源泉。这种心理遵循享乐原则,追求精神上的刺激,使自己感到愉悦而满足。在网络中,由于网民能够隐匿身份,相对随意的发表自己的观点和喜好,受本我的心理驱使,很容易从观点相同相近的媒体、论坛、群组中收获归属感和满足感。而这种追求本我的行为为舆情的产生埋下伏笔。

(2)首因效应。指交往双方形成的第一次印象对今后交往关系的影响,也即是“先入为主”带来的效果。虽然第一印象未必正确,但是却是最鲜明、最牢固的。第一印象一旦建立起来,则会对之后收到的信息产生很强的引导和定位作用。就像前文列举的较大社会舆情事件,政府、公安机关的发声往往是在舆情时间产生之后,而刚产生时的舆情信息会对公众留下非常深刻的心理暗示。以至于像“雷洋案”,因为首因效应已经在网民心中埋下既定的心理期待,一旦公布的信息与网民的心理期待有明显的反差,则后者公布的信息很难被人们所接受。这也验证了应对舆论把握时机、控制话语权的重要性。

(3)从众心理。从众心理是指个人的观念与行为由于群体的引导或压力,而向与多数人相一致的方向变化的现象。由于网络本身的的性质,只有很少数的意见领袖能够特立独行、标新立异,绝大多数的网民会感觉到自己被淹没在茫茫的网络世界中。一方面,根据本我心理的本能,沉浸在自身追随的群体中的个体,往往会以群体中的同类进行参考,使自己想法意见更趋同于群体,以更好的融入群体中。另一方面,个体会受到所处群体的心理暗示,以群体行为影响个体行为。群体更喜欢体和优待与大家保持一致的成员,而厌恶和排斥偏离者。所以说,从中心理是涉警网络舆情发酵过程中的催化剂,容易让舆论场上相同意见的个体聚集在一起,也容易让不同意见的个体变得相同。

(4)猎奇心理。人类自古以来就对新鲜事物充满着好奇心,这份好奇心可以转化为求知欲而推动社会发展,但也容易带来不同的麻烦。对于涉警网络舆情,公安工作过程中经常会遇到一些具有保密性质的突发事、要紧事。而这恰好触动了公众的猎奇心理,。人们极强的猎奇心理和和公安工作的涉密性产生巨大的矛盾,为舆情的滋生提供了土壤。

(5)木桶效应和定势效应。公安工作离不开人民群众,由于定势效应的存在,人们会在长期的接触中对公安形象有一个相对固定的看法。而全国几百万公安人员每天都在忙忙碌碌的工作中,其中难免会有纰漏和短板,在一定的影响范围内,被定格的公安形象又会被木桶效应而拖累、拉低。长此以往公众对警察职业的这种认知会促使涉警事件更容易被关注和激化。

2.新闻学方面的产生原因分析

新闻顾名思义是新鲜的见闻,其具有“时效性”、“真实性”“客观性”三大基本要求。从新闻效果方面来讲,评价新闻的优劣,在于是否能吸引读者兴趣。在新闻自身带有的这些特性与涉警事件相碰撞,就会有很多种产生舆情的方式。

(1)不负责任媒体的失实和片面报道。尽管真实性是新闻的重要原则,但是由于新闻的报道要讲究时效性,也就是说,新闻越早被报道出越好。为了达到早的效果,很多时候媒体在没有掌握全部事情真相的时候,便开始急切的进行报道,这样就很容易造成新闻的片面性和失实性,从而造成涉警网络舆情中警方的被动。如 2015年1月29日成功辟谣的“女民工命丧派出所”事件,因其带有警察和农民工的敏感标签,部分新闻媒体得知一些片面的消息便开始凭借个人认知进行推理、杜撰和片面性的报道,致使几乎所有的社会言论都认为警察是仗势欺人,恶意压制农民工。

(2)为博取点击率而进行失实报道。为了能够在铺天盖地的新闻信息中脱颖而出,博得阅读者的关注,“标题党”、“杜撰体”等社会风现象由此而生。在河北沧州肃宁县特大枪击案的报道中,著名评论员白岩松称因公牺牲的公安民警为“死亡”,而未用“牺牲”,对于描述杀死4人伤5人的犯罪嫌疑时却说到“是什么让这个五十多岁的老汉端起了枪”。整个新闻一经播出便引起社会各界的强烈指责和质疑,这样的说法典型的体现出媒体思想中故意挑动敏感信息的不当做法。面对杀死4人,杀伤5人的充分事实,其刻意用显露着弱势的“五十岁老汉”和事件中的“强者”警察相对比,不惜牺牲新闻的真实性来挑动网民们的敏感神经,从而导致舆情产生和迅速发酵。

公安机关执法中存在的问题是人们关注焦点之一。介于新闻媒体的特征,有些负面情况会被极大的关注和放大,从而引起社会的不同程度的反响,为舆论的产生提供土壤。

(三)涉警网络舆情在管理中的问题和困难

近年来,由于涉警网络舆论不断的产生新情况、新变化、新发展,我国公安机关在涉警网络舆情的应对过程中也是有喜有忧,一方面在现代化探索中不断取得新的方法和突破,另一面也面临着极大的问题和挑战。例如运用网络,从网络媒体上发布权威信息、征集线索,与网民互动等先进技术手段,在服务基层、贯彻群众路线起到积极的作用。但是经过对现实工作中遇到的问题进行分析,不难看出信息发布的滞后性、手段的单一性等技术性问题使得公安机关在舆情的研判和处置过程中,显得有些力不从心,

1.基础设施不完备,软硬设施有待提升。我国拥有数百万的庞大的警察群体,迫于基数、物力资源和财政压力,基层相关软硬件设施置备情况参差不齐,没有技术设备的支持是大多数基层部门首要面临的问题。另一方面,警力不足的现状是被社会公认的事实。

2.应对处置机制不完善。很多公安机关,不常遇到涉警网络舆情事件,也受自身的办公条件所限制,因此尚未建立系统完善的涉警网络舆情预警、分析、应对机制,缺乏预见性,不能够在有效的时间内控制局面,在遇到涉警网络舆情事件的时候往往出现反应滞后、处置不当的问题。

3.信息交流沟通存在问题。沟通的好与坏是决定事件发展走向的重要因素,公安工作中更是离不开信息的交流与沟通,公安与民众的沟通、公安与政府的沟通、公安与新闻媒体的沟通等等,信息通畅会有效减少误会和质疑。然而由于公安机关的工作性质和特点决定了其有庄严、谨慎、略显保守的风格,与媒体和公众缺乏有效沟通,从而给谣言可乘之机。

三、涉警网络舆情的应对策略和技巧

(一)涉警网络舆情应对策略梳理

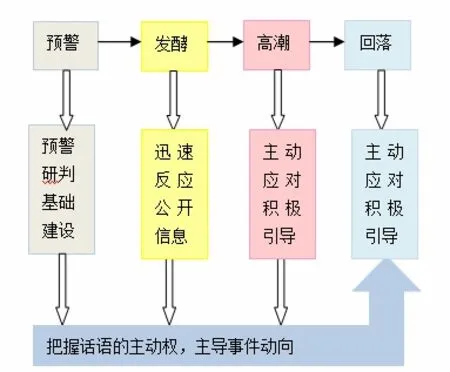

常规的涉警网络舆情应对可以参照舆情的处置方法。在涉警网络舆情产生过程中有几个关键的时间节点需要注意:舆情预警期,事件发酵期,事件高潮期,热度回落期,结束期。在这几个时间节点中,应对工作要积极打好时间战,以防为主,以控为辅,尽最大努力将舆情事态控制在最低的层次等级。

采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以“±s”表示,采用t检验;计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

图1 涉警网络舆情应对导图

预警期,各层单位机关要高度重视。充分的 认识涉警网络舆情事件的负面影响以及应对意义,加强防控知识的学习,打好基础、防范于未然。并且制定和落实完善的舆情监测机制,在一定范围内,分级开设监测专职部门。推广和普及先进的软硬件设备,充分利用百度、谷歌等先进搜索引擎,加强大数据的监测筛查工作,对敏感信息进行针对性甄别,并启动实时跟踪和监测,从源头上预防涉警网络舆情的产生和蔓延,将影响控制到最低。

发酵期,首先要注意的时效性。发酵期是事态发展的分水岭,处理得当会使矛盾得到化解、舆论得到平息,处理不当则会加快发酵速率,致使事态升级。有句谚语讲“当真理还在穿鞋,谣言已经走遍天下”,及时的进行信息发布,第一时间发布官方信息,先入为主、先声夺人,将真实信息告知大众,才能获得舆论的主动权,让舆情导控成为可能。而信息的发布,也要遵循两个准则:及时快速和真实准确。舆情发展初期往往是真相迷茫、谣言四起,群众在期待真相的同时也在不同程度的猜测真相,这个时候信息发布的不及时,谣言便会占领先机。如同“雷洋案”,错误思想左右着舆论场,官方出一个声明便被质疑和反驳一个。在不了解全部的事实情况时,不要急于给事件定性,可以分阶段、分步骤发布所掌握的事实信息。如果一时搞不清原因,就要采取“快说事实,慢说原因”的方式,随着调查的进展,再持续不断向大众公布调查结果和最终事件原因。

高潮期,涉警网络舆情事件发生这个时期已经在很大的范围引起了极大的社会反响,简单的导控已经不能够起到理想的作用。随着事态的升级,要确定好应对事件的主体,以更高级别、更权威的部门进行事态应对。并且要充分利用一切可利用的资源,打破门之间的沟通瓶颈,加强公安部门与政府各单位、新闻媒体、导控技术部门、情报部门以及网络意见领袖之间的的交流合作、相互配合,避免单兵作战,构建全面的涉警网络舆情处置机制。

回落期,随着不断深入的疏导和应对,或是误会消除真相大白,或是随着时间的延续群众的关注度逐渐降低,涉警网络舆情事件终归会发展到回落期。而事态的降温不等同于事情完全的过去,相关的善后工作仍然是任重而道远。消除涉警网络舆情的负面影响是个长期的工作。公众的怀疑和不满可能会在一定的时间与范围内持续存在,因而公安机关应该做好事后自检工作,找出事件的核心问题,总结和反思不足,做好后期公安形象的正面宣传工作。对涉事警务工作人员进行后期调查工作,对于存在问题的人员依法依归严肃处理,对于事件中的受害者应进行补偿和心理疏导,避免内在影响的持续发展。

(二)着力加强公安自身建设

1.警察自媒体建设

自媒体也叫“个人媒体”,是个人或者团体,通过社交平台所建立的能够将自己想法和意见即时传播出去的一种主流媒介。随着各种社交网站、微博、微信、QQ等媒介的不断发展和进步,自媒体技术已也越来越成熟。

(1)广泛度建设。一方面,继续高度重视和支持维护门户网站、微博、QQ群、微信公众平台等不同角度,不同层面搭建警民沟通新平台。比较典型的有:各地警方的官方微博、官方网站、“警界”微信公众号、“@沈阳网警小胖”微博等等。另一方面,要重视自媒体的推广,在关注人群上也要体现出广泛性。通过推送内容的精准定位、信息的及时权威发布、贴心高效的服务、高品质的推送内容来吸引了来吸引广大更多的“粉丝”关注和传播。

(2)技术和策略建设。加强舆情预警、导控技术推广,培养公安机关自己的意见领袖、网络评论员,有针对性地宣传良好的警营文化,对涉警事件正面引导,形成一定规模的网络发声体,营造良好的舆论环境。

2.加强警务公开机制,推行“阳光警务”

打铁还需自身硬,公安机关作为与人民群众接触最密切的政府行政机关,为了能够适应时代趋势,提高自身服务水平,已全面推进并落实“阳光下执法”行动,欢迎公众依法进行监督,行使知情权和监督权。全国人大代表孟苏铁认为:推行“阳光警务”是一大法宝,要在阳光警务的引导下,进一步充实公开内容、拓宽公开渠道,积极探索建立重大行政管理决策、复杂疑难行政案件公开听证制度,通过政务信息查询、营造定期开放、公安门户网站发布等多种渠道,积极回应人民群众的关切。

3.大力推进公安执法理念创新

多地公安机关针对网络新媒体的兴起,社会舆论环境发生重大的变化,进行适应形势的理念改革和提升。提出“舆情就是警情”的理念,时刻保持公安工作危机意识,推动公安执法理念创新,加强网络管理、涉警舆情引导等工作,进而提升从现实到虚拟的社会全面管理能力。

(三)重视外在社会执法环境引导

1.建立健全行业自律和道德引导的辅助导控机制

治水靠疏而非堵。涉警网络舆情的应对也是如此,实践已经验证单凭政府和法律来控制舆情仅仅是治标不治本,不但不会根本解决问题,甚至会触动公民维护言论自由的敏感神经。进行行业自律和道德引导是进行网络舆情导控的新趋势,首先要宣传自律的观念和义务。将“健康网络人人有责”的重要理念提升新高度,让民众懂得应该自觉遵循安全网络和绿色网络的的相关规定。其次,倡导和扶持相关行业自律协会。例如 2001年成立的全国性互联网行业组织——中国互联网协会,制定和颁布了整套自律规范,依法依规对民众进行管理和服务,得到了各界支持和拥护。最后,加强道德引导的辅助功能。道德能够解决很多法律所不能解决事情,是法律的辅助工具,对涉警网络舆情的产生和导控有着重要作用。

2.网民心理干预

涉警网络舆情事件的萌芽和发展,很大程度上会受到网民心理所驱动。所以预防和应对舆情事件就一定要重视网民心理干预和疏导。本文2.2.1部分已经对网民的心理进行了梳理,针对不同的产生原因进行针对性干预:

(1)避免“定势效应”,构建和谐警民关系。加强自身建设,通过自媒体进行警察形象正面引导的同时也要加强与媒体和意见领袖的交流合作,在面对涉警网络舆情时能够把握多方面力量,为我所用,从侧面推动网民的舆论心理向良性方面发展。由新华网、中央电视台、中国青年报、腾讯等多家媒体推介的“最美警察”活动,就充分展示了人民警察的风采,正面引导群众对于警察的心理印象。

(2)避免“鸵鸟政策”和“蝴蝶效应”,遵循“第一时间”原则。在如今信息爆炸的时代,谁掌握了媒体谁就掌握了主动权。这就要求公安机关在舆情事件过程中必须第一时间发声,一旦被负面舆论占领了先机,那么一传十十传百,随之而来的“蝴蝶效应”,会迅速发酵成网涉警络舆情事件,使形势变得更加严峻。

(3)针对网民的本我求乐心理、猎奇心理,要做到信息透明化。尽早公开,还原真相,消除猜疑,避免网民对相关舆情事件的内容、真相进行怀疑和猜测。避免恶意势力利用群众的猎奇心理,传递虚假信息或散播谣言,让公安机关陷入舆论漩涡。

(四)现代化技术手段引用

工欲善其事必先利其器,从茫茫的信息海洋中筛查涉警舆情信息仅靠人工是行不通的,需要强大的互联网数据挖掘和分析技术,特别是对语义、情感等方面的分析。

Web信息挖掘技术是一种新兴的数据挖掘技术。可以有效地从互联网上获取并分析相关舆情,达到监控预警的目的,为处置涉警网络舆情提供很大帮助。

目前 Web信息挖掘技术的基本工作流程由内容筛选、分析监控、舆情反馈三个功能单元组成。首先由内容筛选单元利用词典、系统、数据库等专业技术对互联网中各类信息进行汇总收集。之后分析监控单元整合主题词检索、类别整理、热点词语跟踪、大数据统计等技术对收集到的信息进行分析整合,筛选出舆情信息送至舆情反馈单元。最后由舆情反馈单元生成舆情信息挖掘报告,进行预警和实时监控。三个平台相互配合对网络信息中大量的、模糊的、散乱的内容进行数据收集、数据预处理、数据挖掘和模式评估,为涉警网络舆情在初期的预警提供了可靠保障。

传统的数据管理系统仅仅是对数据进行对比检索,无法解析数据库规则和进行数据分析,因而不能进行判断和预测。Web信息挖掘技术根据用户的要求,通过数据源对数据进行收集并且进行预处理,从而挖掘出数据中的有用信息,同时评估信息是否真实有效、是否符合用户需求,最后反馈给用户。

四、结 语

负面涉警网络舆情对于公安、政府形象的破坏性和对社会的危害性是难以估量的,所以在公安日常工作中,涉警网络舆情危机意识不能放松,应对的速度和力度更不能放松。在做好公安自身建设工作的同时,也应该提高公安工作的透明度,推行阳光下执法,宣扬正面的公安形象,对涉警网络舆情事件始作俑者依法进行打击惩处。让公安机关能够在良好的工作环境下,更好的为人民服务。

[1]刘 毅.网络舆情研究概论[M].天津:天津人民出版社,2007:53-54.

[2]王国华,冯 伟,王雅蕾.基于网络舆情分类的舆情应对研究[J].情报杂志,2013.

[3]王 刚.公安机关如何引导涉警舆情[J].重庆科技学院学报,2011:34-38.

[4]崔雪娇.互联网涉警舆情长效引导机制建设研究[J].辽警专学报,2012:34-37.

[5]高红玲.网络舆情与社会稳定[M].北京:新华出版社,2011.

[6]叶 皓.发事件的舆情引导[M].天津:天津人民出版社,2009:43.

[7]胡百精.公共关系学[M].北京:中国人民大学出版社,2008:237-238.

[8]陈建蒙.涉毒隐语、行话释义[J].江苏警官学院学报,2000(2).

[9]曲彦斌.中国民间秘密语(隐语行话)研究概说[J].社会科学辑刊,1997(1):72.

[10]徐 静.网络舆情中的警察形象危机及其公关策略[J].森林公安期刊:2015(6):31.

(责任编辑:于诗慧)

The Coping Strategies and Techniques of the Public Opinion of the Police Network

LIU Dong-jian

(Department of Public Security Information, Liaoning Police College, Dalian Liaoning 116036, China)

The public security organ is an organization with more contact with the masses and events which are very easy to get social attention especially negative events, also easy to evolve into a network of police-related public events. In recent years, the public opinion of the police network has affected professional identity, and could even exacerbat e social tensions and undermine social stability. By combing through typical cases, it indicates the necessity of the police network public opinion. And from journalism, psychology, and other aspects of the complexity of the analysis of the cause of public security work and daily management problems and difficulties encountered in the process. By specifically explaining strategies and techniques, the article provides references for responding police network public opinion actively and effectively, maintaining the image of the police and building a good social climate.

network public opinion; police network public opinion; coping strategies

D631.43

:A

:2096-0727(2017)04 -0066-08

2017-06-26

刘东建(1994-),男,辽宁朝阳人,学士。研究方向:公安信息技术。