泛音率与德彪西的和声思维

狄其安

(上海大学音乐学院,上海 200444)

泛音率与德彪西的和声思维

狄其安

(上海大学音乐学院,上海 200444)

德彪西使用的和弦结构通常有三度音程的高叠和弦、纯四度与纯五度音程叠置的和弦以及附加音和弦。由于这些和弦的特殊结构,因此很难形成协和→紧张→协和的传统和声功能循环链,那就必须需要有一种独特的和声写作思维取代于传统的和声思维,从而推动作品的展开与发展,并且用于控制音乐作品的纵向音响。德彪西的和声写作思维与泛音率有着密切的关系,泛音率是德彪西调节音响色彩与控制作品纵向和声紧张度的“杠杆”,成为德彪西和声写作的主要思维。本文通过对德彪西音乐作品的和声分析,解析泛音率在德彪西和声创作思维中的作用。

音响色彩;印象派;泛音;泛音率

绚丽多变的音响色彩是德彪西音乐作品的一个主要艺术特色,也是“印象派”音乐的一个主要艺术特征。德彪西的音乐创作风格在十九世纪末期是独树一帜的,他并没有完全地跟随着“浪漫乐派”的足迹,尤其是他的和弦结构与和声进行的语汇与晚期浪漫派有着根本的区别。德彪西经常使用三度音程的高叠和弦、纯四度与纯五度音程叠置的和弦以及附加音和弦,由于这些和弦的特殊结构,使得他创作的音乐作品散发出色彩斑斓的音响。然而单个的和弦是不能形成音乐作品的发展的,只有把一个个单个的和弦加以连接形成和声进行,由此形成不同的和弦形成不同的色彩与不同的紧张度,音乐作品才能够发展成篇幅。

古典与浪漫派时期和声语汇是建立在大小调体系之中,通常使用三度音程叠置和弦,并且加以连接,形成了协和→紧张→协和的和声功能循环链。由于德彪西的和声思维并不是建立在大小调体系上,和弦的结构也不是用传统的三度音程叠置,因此就不存在传统的和声功能循环链。那就必须需要有一种独特的和声写作思维取代传统和声思维,用以推动音乐作品的展开与发展,并且用于控制音乐作品的纵向音响。德彪西的和声写作思维与泛音率有着密切的关系,泛音率是德彪西调节音响色彩与控制作品纵向和声紧张度的“杠杆”,成为德彪西和声写作的主要思维。

一、德彪西的和声思维与泛音率的关系

当物体在空气中震荡时,除了物体的整体以外,物体的其他部分也同时在空气中震荡。其振动所产生的音叫复合音,也就是人类用耳朵听到的音。一个单个的音在空气中震荡会形成一连串的音同时发声,这些同时发出的音叫泛音,把分音按照音的高低加以排列,就叫做泛音率。如果以“C”为基音,其泛音列应为C→c→g→c1→e1→g1→bb1→c2→d2→e2→#f2→g2→a2→bb2→b2→c3。泛音率中的音并不是每个人都能听到,但是它确实存在。

一个八度中有十二个半音,而以某个音为基音所产生的泛音中并没有完全产生所有的十二个半音,比如以“C”为基音所产生的泛音列中就缺少了十二个半音中的#C(bD)、#D(bE)、F、#G(bA)四个音,在德彪西的和声思维中这四个音就属于“调外体系”。德彪西认为泛音与基音之间的距离越近,两个音之间的音响就越协和。相反,泛音与基音的距离越远,两个音之间的音响就越不协和,德彪西就是“利用”了泛音率中泛音与基音的关系而控制着作品的的色彩与音响。

二、德彪西作品的和声分析

德彪西控制音乐作品音响色彩的“工具”是泛音率,无论是三度音程的高叠和弦、四度及五度音程构筑的和弦以及附加音和弦,泛音列是德彪西调节音响色彩与控制作品纵向和声紧张度的“杠杆”。

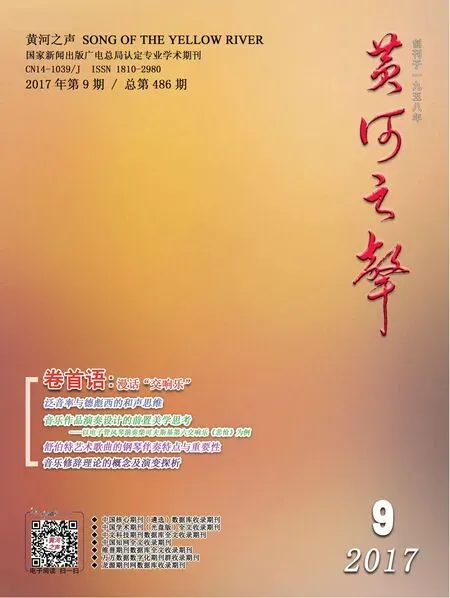

谱例1

“谱例1”是德彪西的钢琴组曲《儿童乐园》第三首“洋娃娃小夜曲”的片段。在这个片段的八个小节中,左手声部只演奏着一个和弦,只有e1与b1两个音。在右手声部演奏的旋律中有些小节似乎与左手声部演奏的和声毫无关系,比如第2小节的#f1就是如此。其实这个片段右手声部演奏的旋律音都出自于以E为基音的泛音率,以E为基音的泛音率是:E→e→b→e1→#g1→b1→d→e2→#f2→#g2→#a2→b2→#c3→d3→#d3→e3。谱例中右手声部演奏的旋律上方的数字就是这些音在以E为基音的泛音率中的次序,从中可以发现旋律是由以E为基音的泛音率中的第5泛音、第13泛音、第9泛音、第15泛音、第5泛音、第13泛音构成,是一个循环序列。按照泛音与基音远近关系形成的舒缓与紧张度可以发现,德彪西用泛音率控制音乐紧张度的思维。

必须注意的是这个片段的旋律音都是以E为基音的泛音率中的各个音,没有泛音率以外的音,在德彪西的和声思维中这属于“调内体系”的概念,因此这样的写作音乐色彩变化并不是很强,但却具有着从协和→紧张→协和的和声变化。

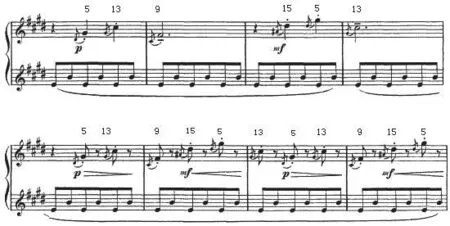

谱例2

“谱例2”是德彪西的钢琴组曲《儿童乐园》第一首“练习曲博士”片段。这个片段左手声部演奏的低音是bA1持续音,因此和声是建立在以bA为基音的泛音率上,以bA为基音的泛音率是:bA1→bA→be→ba→c1→be1→bg1→ba1→bb1→c2→d2→be2→f2→bg2→g2→ba2。谱例中音符上方的数字为泛音列中的次序,从中可以看出每个音在泛音率中与基音之间距离。特别要注意谱例中出现的bd1,这个音在以bA为基音的泛音列中是没有的(在谱例中泛音列没有的音数字为0),因此这个音与基音的关系非常远,音乐的色彩变化比较强。

谱例3

“谱例3”是德彪西的《意象集Ⅰ》的第一首,“水中倒影”的片段。这个片段钢琴的左手声部的低音是b持续音,这四个小节的旋律与和声都是建立在,以B为基音的泛音列是:B2→B1→#f→b→#d1→#f1→a1→b1→#c2→#d2→#e2→#f2→#g2→a2→#a2→b2。通过谱例可以看出,第1小节至第2小节左手声部演奏的和弦都是由与基音B相距较远的音构成,右手演奏的旋律声部中g3在泛音列中没有,其他的音都与基音相距较远。第3小节至第4小节左手声部演奏的和弦与前两个小节相比,和弦中的各个音相距基音较近,右手声部演奏的旋律#f3是第三泛音。从这四个小节的形态上可以看出,前两个小节的色彩性较强、纵向的音响相对紧张,而后两个小节的色彩性与纵向音响都弱于前两个小节,由此形成了音乐的对比性。

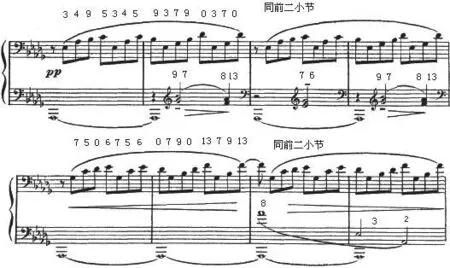

谱例4

“谱例4”是德彪西的《版画集》第二首“格拉纳达之夜”中的一个片段,第3小节与第4小节是第1小节与第2小节的变化重复。这个片段的织体是左手声部演奏旋律,右手声部演奏和声,和声是由由一个类似附加音和弦作平行进行。当相同结构的和弦作平行进行时,其音响应该是相同的。由于右手声部平行进行的和声是建立在左手的低音声部#C1持续音上,因此调节这些平行进行的和弦的紧张度与色彩变化的是以#C1为基音的泛音率。谱例中和弦上方的数字是和弦音在以#C1为基音的泛音率中的次序,通过这些数序可以发现和声的紧张度与色彩在和声的进行中一直在变化。比如第1小节右手声部第一个和弦四个音都是泛音率中的音,第二个和弦所有的音在以#C1为基音的泛音率中是没有的,因此其紧张度要强于第一个和弦。

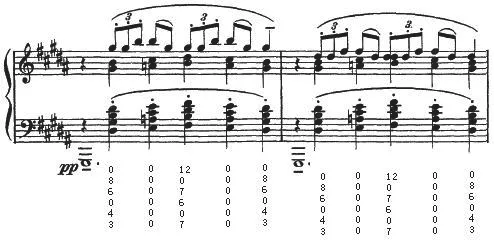

谱例5

“谱例5”是德彪西《意象集Ⅰ》的第二首“向拉摩致敬”片段。这个片段的右手声部分为两个层次,上方层次是旋律。下方层次与左手声部一起构成和声。左手声部同样也分为两个层次,是由#G持续音与平行进行的四六和弦组合而成。由于平行进行的四六和弦结构是相同的,因此和弦纵向音响是相同的。但是由于这些平行进行的四六和弦是建立在#G持续音上,德彪西“利用”了#G为基音的泛音率使得平行进行的和弦音响与色彩发生变化。谱例的下方数字表示构成和弦的音在以#G为基音的泛音率中的次序,由此可以发现第1小节的和声进行中有着:协和→紧张→比较协和→紧张→协和的音响变化。第1小节的五个和弦中第一个和弦与第四个和弦较为协和,和弦的六个音中b与b1在以#G为基音的泛音列中没有,其他的音相距基音的距离较近。第二个和弦与第四个和弦的所有音在以#G为基音的泛音列中都没有,因此音响最为紧张。第三个和弦中b与b1在以#G为基音的泛音列中没有,其他的音与第一个和弦与第五个和弦相比相距基音的距离较远,因此这个和弦的音响比较协和。通过对这个片段的和弦以及和声进行逻辑的分析,基本上可以了解德彪西使用平行和弦时的控制音响变化的手段以及和声发展的思维。

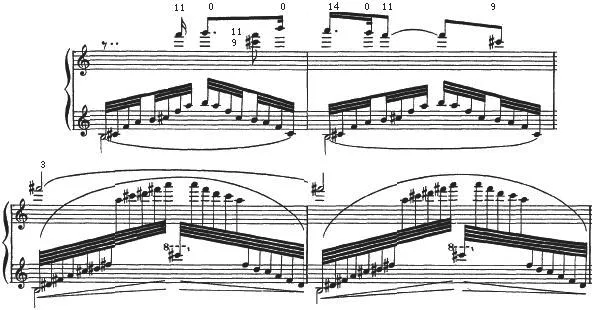

谱例6

“谱例6”是德彪西的第二套《前奏曲》第一首“雾”的开始部分片段。这个片段的右手声部始终是在钢琴的黑键上演奏,调性似乎是bD大调。而左手声部都是在钢琴的白键上演奏,调性似乎是在C大调。以bD与C为基音所产生的两个泛音列中的音几乎是完全不同的,因此两个泛音列之间音响色彩的变化也是非常之大。在此德彪西就是“利用”两个不同的泛音率“调配”着音乐的色彩,营造出黎明,大地被雾气笼罩的朦胧景象。

三、结语

德彪西是“印象派”音乐的代表人物之一,他的音乐创作手法是在“象征主义”艺术思想的影响下形成了自己独树一帜的创作风格。纵览德彪西的音乐作品,具有着多变的色彩,如同是一幅幅精致的油画。而形成德彪西音乐色彩多变的原由就是他独特的和弦结构与和声进行的语汇。

德彪西的作品中,常见的和弦结构有三度音程的高叠和弦、纯四度与纯五度音程构筑的和弦以及附加音和弦和弦。这些结构奇特的和弦常被德彪西作平行进行,或者是作相互之间没有功能联系的进行,从而形成了德彪西的和声风格。然而使同一结构的和弦作平行进行,又能使和弦的色彩与音响具有变化的原因是德彪西对泛音率的“利用”。

泛音率在德彪西的和声中起到了“调色剂”的作用,德彪西寻找到泛音与基音之间的距离的远近能够能够对音响起到变化的规律,从而把这种规律用之于创作之中,这一点使得德彪西所具有的清淡音乐风格与晚期“浪漫派”那种高度半音化,大量的与“夸张”地使用和声外音,使得音乐的调性产生模糊的音乐风格有着根本的区别,从而也奠定了德彪西在音乐历史中的地位。德彪西的和声思维中所具有的泛音率概念来自于德彪西对泛音的极其敏感,具记载,德彪西往往能够听出泛音率中的各个音。由于他所具有的良好听觉,使得他能够开创自己独特的音乐风格与音乐创作手法。■

狄其安 上海大学音乐学院教授、硕士研究生导师

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例