京津冀地区汉代经济发展不平衡的考古学探讨

蒋赴美

【关键词】京津冀地区;汉代;经济;考古

【摘 要】以京津冀地区已发掘汉墓的资料为基础,运用考古学的视角与方法,根据汉代行政区划、自然地理、墓葬形制与规模大小,将京津冀地区划分为四个经济区,并以墓葬中出土的农具、陶器、钱币等实物资料为依据,分析了该地区农业、手工业、商业等经济领域的具体情况,最后结合自然条件、政治、交通等因素,对该地区经济发展不平衡的成因进行了推测。

一、前 言

随着京津冀一体化的推进,该地区受到越来越多的重视,成为学术界关注的热点区域。目前,京津冀地区经济发展不平衡现象明显,成为区域协调发展的障碍。笔者在之前的考古学研究中发现该区域在汉代时已出现地区经济发展不平衡的现象,本文意图运用考古学的资料与方法,全面分析京津冀地区汉代经济发展状况,寻找该地区经济发展不平衡的历史渊源,为解决现实问题提供历史参考。

迄今为止,京津冀地区发现的汉墓多达数千座。墓葬的发掘及出土的随葬品包含大量信息,能反映所在地区的生活场景、社会风俗、农业、手工业及商业状况等,是重要的参考资料。尽管有大量可以利用的考古资料,从考古学角度论述经济发展的专门性研究还是很少,有一些也是作为墓葬的相关研究,或者只是从单一的角度进行分析,如王文涛的《汉代河北农业经济探视》[1]《汉代河北家庭副业试论》[2]等。将该区域视为一个整体,综合文献资料及考古资料,全面分析农业、手工业、商业等各个经济领域,揭示和分析经济发展的区域性和不平衡性的研究很少,仍有很大的研究空间。

二、京津冀地区汉墓分区

目前京津冀地区已科学发掘的汉墓,依据墓葬形状、结构以及构筑材料等的不同,主要分为竖穴土坑墓、洞室墓、砖砌墓几种。竖穴土坑墓数量多,分布广,流行于西汉时期,多为平民阶层的小型墓葬。洞室墓有竖井式墓道或斜坡式墓道的土洞墓、偏洞室、直洞室等多种形制。砖砌墓流行于东汉时期,有单室或多室之分。

京津冀地区的地域范围涉及到汉代的十余个郡国,本节参考谭其骧先生主编的《中国历史地图集》第二分册以及《中华人民共和国行政区划手册》,将现今行政区划与汉代郡国进行大体对应,对各市已发掘汉墓的情况进行了整理。

1.现今邯郸市范围,在西汉时大体约为冀州刺史部下的魏郡,东汉时期变动不大。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓81座,洞室墓12座,砖室墓11座;东汉时期竖穴土坑墓19座,洞室墓17座,砖室墓15座。多为平民墓葬,出土壶、罐、盆等日用陶器,单个墓葬出土铜钱只有一二枚。也有贵族墓葬如邯郸百家村M6,发现有大量的鎏金车马器、铜器等[3]。

2.现今邢台市范围,在西汉时大体约为钜鹿郡、广平郡和赵国,东汉时广平郡并入钜鹿郡,属钜鹿郡和赵国。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓41座,砖室墓14座;东汉时期竖穴土坑墓3座,洞室墓1座,砖室墓5座。邢台南郊有南曲侯刘迁墓,发现有铜鼎等礼器及玉衣,等级较高[4]。其他墓葬也多为贵族官吏墓,随葬品丰富,种类多,规格高。

3.现今衡水市范围,在西汉时大体约为信都郡、河间国南部、涿郡南端,东汉时属清河国、安平国、河间国南部。该范围内发现有西汉时期砖室墓1座,东汉时期砖室墓10座。该地区墓葬多为东汉时期,且随葬品普遍比较丰富,陶器种类众多,还有大量的模型明器。有规格较高的壁画墓,如阜城桑庄东汉墓[5]等。

4.现今石家庄市范围,在西汉时大体约为真定国、常山郡、钜鹿郡北部、中山国南部,东汉时常山郡成为常山国,真定国并入常山国,属常山国。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓59座,洞室墓7座,砖室墓9座;东汉时期竖穴土坑墓1座,砖室墓107座。该地区王侯墓较多,在石家庄小沿村有赵王张耳的土坑题凑墓[6],鹿泉高庄有常山宪王刘舜墓[7],鹿泉北新城有某真定王及王后的墓[8],石家莊北郊有常山国侯墓[9]。除去这些王侯墓,该地区的其他墓葬也普遍随葬品丰富,特别是铁器,明显多于周边地区。

5.现今保定市范围,在西汉时大体约为中山国、涿郡,东汉时变动不大。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓13座,崖洞墓2座,砖室墓2座;东汉时期竖穴土坑墓2座,砖室墓22座。该地区发现的王侯墓较多,有中山靖王刘胜夫妇的满城汉墓[10],中山怀王刘修的定州八角廊汉墓[11],蠡吾侯的蠡县汉墓[12],中山简王刘焉夫妇的定州北庄汉墓[13],中山穆王刘畅的定州北陵头汉墓[14],还有汉代官吏贵族的望都壁画墓[15]等。这里出土的陶器、铜器也非常丰富。

6.现今廊坊市范围,在西汉时大体约为涿郡东部,东汉时涿郡南部并入河间国,属河间国。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓3座,东汉时期砖室墓2座。这里发现的汉墓数量少,规模小,均为平民墓葬。

7.现今沧州市范围,在西汉时大体约为河间国、勃海郡、涿郡东南部,东汉时属勃海郡。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓4座,东汉时期砖室墓3座。除了河间王后沧州献县36号汉墓出土有陶器、玉器、铜器等一百余件[16],其他墓葬随葬品均为陶器,种类与数量很少。

8.现今天津市范围,在汉代大部分为海洋,在西汉时渔阳郡南端有今天的武清县、宝坻县等,东汉时变动不大。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓10座;东汉时期竖穴土坑墓2座,砖室墓42座。另外在宝坻秦城发现儿童瓮棺葬46座[17]。除宝坻和蓟县的古墓群外,零星分布的墓葬数量很少。

9.现今北京市范围,在西汉时大体约为广阳国、上谷郡东南部、渔阳郡南部,东汉时属上谷郡东部、广阳郡、渔阳郡北部。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓122座,砖室墓11座,瓮棺葬5座;东汉时期竖穴土坑墓1座,砖室墓85座。该地区有燕国某一代王后的北京老山汉墓[18],广阳顷王刘建夫妇的大葆台汉墓[19]。多有墓葬群,随葬陶器、铜器数量多。

10.现今张家口市范围,在西汉时大体约为上谷郡、代郡东部,东汉时属上谷郡西部、代郡东部,北部的张北地处鲜卑治地。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓3座,洞室墓13座;东汉时期砖室墓9座。该地区多贵族墓,金器、铜器、钱币的出土数量都很多,车马器和鹿、雁等动物形象都体现了游牧民族的风格。

11.现今承德市范围,在西汉时大体约为右北平郡南部,东汉时南部属右北平郡,北部属鲜卑治地。该范围内目前仅发现有西汉时期竖穴土坑墓1座[20]。陶器数量少,铜器和金器相对较多,墓主人应为贵族。

12.现今秦皇岛市范围,在西汉时大体约为辽西郡西南部,东汉时属辽西郡南部。该范围内发现有东汉时期砖室墓6座,为宗族墓地,出土了较多陶器。

13.现今唐山市范围,在西汉时大体约为右北平郡南端、辽西郡南端,东汉时变动不大。该范围内发现有西汉时期竖穴土坑墓8座,砖室墓2座;东汉时期竖穴土坑墓2座,砖室墓19座。该地区陶器、铜器、铁器均出土较多。

通过对京津冀地区墓葬发掘情况的梳理,可以发现有些行政区之间存在着相似性,可以划归为一片区域来研究。本文以汉代行政区划、自然地理、墓葬形制与规模大小等为依据,将京津冀地区划分为四片区域(图一)。

第一片区域以当前的邯郸市、邢台市、衡水市为中心(以下简称一区)。这里约为汉代的魏郡、赵国、广平郡、钜鹿郡、信都郡。西为太行山南段,境内有平原和丘陵。这里墓葬数量众多,各种形制的墓葬兼备,西汉墓数量略多于东汉墓。有诸侯王刘迁墓[3],又有大量的贵族和中小地主墓。随葬品中基本都有鼎、壶等仿铜陶礼器,陶模型明器的数量也比较多,有些墓葬中铜铁器的数量甚至超过陶器。

第二片区域以当前的石家庄市、保定市、北京市南部为中心(以下简称二区)。这里约为汉代的中山国、真定国、广阳国、常山郡、涿郡。西为太行山中段,境内有山地,在陵山上有罕见的两座崖洞墓,是中山靖王刘胜夫妇的墓葬[10]。还有北京大葆台汉墓[19],是迄今发现最早的有黄肠题凑的诸侯王墓。除此之外,该区域内还有赵王[6]、常山王[7]、真定王[8]等诸侯王的墓葬,京津冀地区发现的诸侯王墓基本都分布于此。墓葬普遍随葬品众多,铜、铁、玉器均有不少发现。

第三片区域以当前的张家口市、北京市北部、承德市、秦皇岛市为中心(以下简称三区)。这里西汉时约为代郡、上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡,东汉时疆域变更,多属匈奴治地。境内多山地丘陵,长城从中部横穿。因为地形和土质等因素,该地区土洞墓较多,因与游牧民族活动区域接壤,墓葬中的一些器物带有明显的游牧文化因素。该区域以长城为界,墓葬多位于长城之内,长城外的墓葬极少,另外可能是因为行政疆域的变化,东汉时期的墓葬极少。

第四片区域以当前的唐山市、天津市、沧州市为中心(以下简称四区)。这里约为汉代的勃海郡以及渔阳郡和右北平郡的南端。这里东濒渤海湾,汉代时海岸线较今日后移,陆地面积比今日要小。该区域墓葬群较多,墓葬分布比较集中。

三、京津冀地区两汉经济

(一)农业生产的发展

农业是经济的基础,两汉时期,铁器的应用促进了农业生产工具的进步,提高了生产效率,史称“铁器者,农夫之死事”“民之大用也”[21]。表一列举了京津冀地区汉墓中铁质农具的出土情况。

从表中可以看出,京津冀地区铁质农具主要出土于一区、二区,以及张家口和唐山地区。西汉时有翻土工具锸、铲、镢、犁铧,中耕工具锄,辅助农具耙、镬、锛等。东汉时种类较少,出现了数量较多的犁,铲的应用也更加广泛。铁质农具的使用对于推广铁犁牛耕、精耕细作,促进农业生产有重要作用,铁农具的发现情况可以从侧面反映各地区农业的发展水平。

汉武帝说:“农,天下之本也。泉流灌寝,所以育五谷也。”[22]北京宣武门以西到和平门一带发现了151座汉代瓦井,分布如此密集,应该是灌溉农田所用[23]。东汉时,渔阳太守张堪在狐奴县(今北京顺义),利用沽水(今白河)和鲍丘水(今潮河)流经其境的水利条件,组织农民开发稻田8000余頃,分给农民耕种[24]。京津冀地区的明器陶井基本都发现于东汉墓,集中分布在邢台市、衡水市、石家庄市、保定市、北京市,即一区和二区,也说明对农业的重视情况。

《■胜之书》云:“以溷中熟粪粪之亦善。”[25]从大量出土的模型明器圈厕,可以得知人们已懂得积攒人畜粪便用于施肥。出土了较多的陶仓,说明粮食储备数量比较可观。西汉时期,邢台柏乡县东小京村汉墓[26]、保定易县燕下都M7[27]、张家口怀安县乔子沟村汉墓[28]发现了陶仓。东汉时期陶仓的发现范围扩大,除承德外,其他地市都发现了陶仓,数量上一、二区居多。

汉代家畜饲养一般以农家为单位,圈养或圈养与放养相结合[29]。通过汉墓中的陶俑,可以看出人们饲养家畜的品种主要有猪、鸡、鸭、狗,另有廊坊文安县宋家牌汉墓发现三只陶鸽[30],涿鹿矾山五堡东汉墓出土四只陶绵羊[31]等。邯郸市、承德市、秦皇岛市、天津市、廊坊市没有发现动物俑。

(二)手工业生产的进步

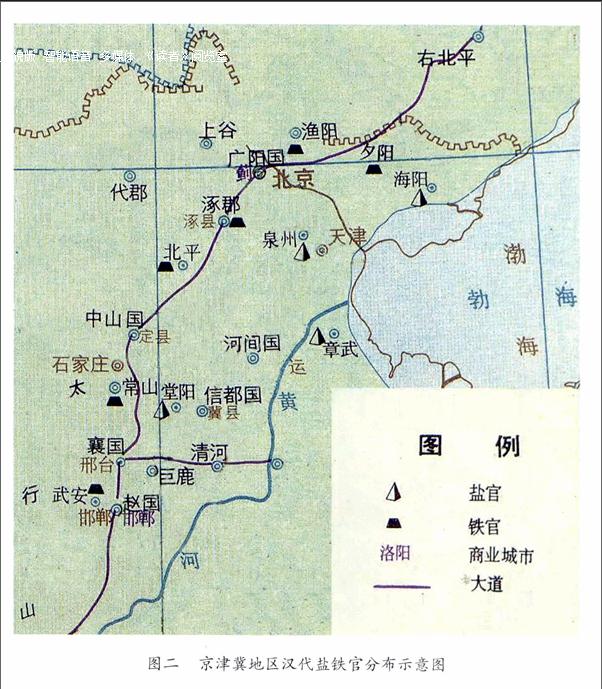

京津冀地区的手工业在两汉时期取得了较大的发展,生产规模大,产品种类多,冶铁、炼铜、制盐、制陶等生产领域都取得了很大的成就。西汉时设置的铁官位于魏郡的武安(今河北武安市西)、常山郡的都乡(其地乏考)、中山国的北平(今河北满城县北)、涿郡(今河北涿州市)、渔阳郡的渔阳(今北京市密云西)、辽西郡的夕阳(今河北迁西县西南)。盐官有辽西郡的海阳(今河北滦南县西)、渔阳郡的泉州(今天津西北)、勃海郡的章武(今河北黄骅)、钜鹿郡的堂阳(今河北新河北)[32],具体分布见图二[33]。

今天考古工作者在河北省的兴隆县、沙河市等地发现了大面积的冶炼遗址,从墓葬中出土的金属器具也能看出京津冀地区的冶炼业已发展到较高水平。就墓葬中的遗物来看,这时候的铁器有农具,削、镊子等工具,刀、剑等兵器,以及带钩、灯、镜等生活用品。铜器主要分为铜镜、印章、带钩、熏炉等生活用品和当卢、马衔等车马器两类,也有少量的鼎、壶等礼器,矛、镞等兵器,石家庄北宋村M2还发现了一尊铜佛像[34]。一些贵族墓中的铜器还会鎏金或者镶玉,非常精美。就分布来看,同一墓葬中铜器的数量多于铁器,出土铜器的墓葬数量也大大超过出土铁器的墓葬数量,承德、秦皇岛、沧州三市的汉墓更是只有铜器没有铁器。

在汉代,陶器的造型、釉彩等制造工艺都取得了很大进步,是人们日常生活中使用的最主要的器物。墓葬中发现的陶器主要有罐、奁、盆、瓮、钵等日常生活用器,西汉墓中数量较多的鼎、尊等仿铜陶礼器到东汉时期数量减少,仅有20余座东汉墓中仍有此类器物。西汉中期陶模型明器开始出现,东汉时数量猛增,陶仓、陶灶、陶楼、陶俑等大多制作精美,反映了汉代高超的制陶水平。总体来看,一区和二区陶模型明器出现的时间早、种类多,三区、四区出现较晚,数量少且组合多不完整。东汉时期是原始青瓷成熟的时期,该区域发现了少量青瓷,在石家庄市桥东M1发现有瓷罐[35],衡水安平逯家庄M1发现有青釉双耳瓶[36]。

除了最为多见的铜、铁、陶器,京津冀地区汉墓中也发现有金银饰品、玉石器、漆器、骨器、丝绢物等随葬品。这些物品多出现在诸侯王墓或者贵族、官吏墓中,中小型墓很少出土,从区域上大多出土于一区和二区。三区和四区的墓葬出土金属器和玉器居多,除了张家口阳原三汾沟墓群出土漆奁2件[37],这两区没有漆器出土。

(三)商业的发展与城市的繁荣

西汉初年有记载:“汉兴,海内为一,开关梁,驰山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲。”[38]汉武帝时商业获得巨大发展,汉和帝时“戒郡国罢盐铁之禁,纵民煮铸,入税县官如故事”[39],促进了私人商业经济的发展。

在汉代,货币在经济生活中的地位很重要,平帝元始年间,西汉政府铸行钱币已高达280亿万枚,货币已成为市场流通不可或缺的媒介[29]。京津冀地区的汉墓无论规模等级大小,大多都出土有钱币,币种以五铢钱居多,也有少量的半两钱、大泉五十、货泉等钱币,满城汉墓还出土有金饼69枚[10]。除了诸侯王墓和大规模墓群外,出土钱币超过百枚的墓葬有:北京东南郊三台山汉墓五铢钱400余枚[40],张家口阳原县西城南关汉墓五铢钱285枚[41],承德平泉县杨杖子村汉墓钱币127枚[20],廊坊三河县小崔各庄汉墓钱币160枚[42],等等,这些墓葬的主人应为贵族或地主。与之形成鲜明对比的是,多数墓葬出土钱币的数目为个位数,显示了巨大的贫富差距。

据《汉书·地理志》所载地理位置的分析可知,京津冀地区的汉墓多分布在各郡国治所周围,也反映了城市人口居多,城市经济繁荣。在以农业经济为主的封建时代,人口是考察经济水平的重要指标。汉郡以12万户上下为准来区分大小郡[43],葛剑雄先生根据《汉书·地理志》总结了元始二年(公元2)各郡国的人口状况,现摘录与本文相关的部分列为表二[44]。

从表中可以看出,位于京津冀地区中南部的郡国人口数量多,分布密度大,一区和二区的人口数量之和已占到全国总人口的10%左右。而北部区域所属各郡地广人稀,人口密度很小。在三区和四区的范围之内,只有勃海郡(约为今沧州市)的人口密度比较可观。

四、京津冀地区汉代经济发展

区域性与不平衡性分析

(一)经济发展区域性与不平衡性

汉代政治大一统,但是在经济领域各地区的发展很不平衡。司马迁在《史记》中将全国划分为四个基本经济区,包括山西、山东、江南、龙门碣石以北[38]。这里的山为崤山。京津冀地区位于山东经济区和龙门碣石一线附近,兼有农业与畜牧业,是经济状况较好的地区,但其内部经济发展也有显著的不平衡性。根据前文依据墓葬资料划分的四个分区,再结合史籍文献、出土文物等参考资料,可以将四个区域的经济发展水平从优到劣进行排序,二区>一区>四区>三区。其中二区和一区的水平比较接近,四区和三区的水平比较接近。

二区和一区墓葬数量多,规模大,发现有较多铁农具和陶井、陶仓等模型明器,农业经济比较发达,饲养牲畜多,境内多处设有铁官,冶铁、制陶等手工业发达,人口数量多且密度大。《三国志·杜恕传》说冀州是“户口最多,田多垦辟,又有桑枣之饶,国家征求之府”[45]。四区和三区墓葬数量少,但是多贵族墓葬,随葬铜器较多,钱币数量大,该区域东南部靠海,设有多处盐官,制盐业、畜牧业等比较发达。司马迁说自“上谷至辽东,地踔远,人民希”,“大与赵、代俗相类,而民雕捍少虑,有鱼盐枣栗之饶”[38]。

(二)经济发展不平衡现象成因分析

本文判定京津冀地区经济发展不平衡的主要依据是汉墓资料,但各地考古工作的开展程度不同,仅通过现有考古资料无法得出确切的结论,本节仅仅是对经济发展不均衡的成因进行初步探讨,认为地区间经济发展不平衡可能与各地自然条件、诸侯国分布、交通等因素有关。

从自然条件来看,一、二区地处黄河下游北部,是黄河及从太行山、燕山流出的河流在历史上多次迁徙、泛滥而成的冲击平原,冲积扇地势比较平缓,土层深厚,有常年性流水的河流,适于发展灌溉农业[46]。同时,这里矿产资源丰富,适合发展冶炼。三、四区有坝上高原和燕山山地,气候干燥,不适合发展种植业,植被以低温草本植物为主,适合牲畜生长,文献记载“龙门、碣石北多马牛羊”,燕、代地区“田畜而事蚕”[38],这里毗邻以畜牧业为主的匈奴民族,拥有很好的畜牧业发展条件。

从政治角度来看,一、二区位于关中地区的东部,三河地区的北部,是政治中心的安全屏障,分布有众多诸侯国,如中山国、广阳国等,政治地位较高,官吏、贵族等社会地位高的人也比较多,人口数量多,城市繁荣,“燕之涿、蓟,赵之邯郸……富冠海内,皆天下名都”[47]。而三、四区靠近北方边境,与匈奴等游牧民族为邻,文献记载“地边胡,数被寇”[38],百姓不堪其扰,多向内地迁徙,使得该区域人口数量少,城市发展缓慢。

从交通情况来看,太行山东麓有一条南北向大道——邯郸广阳道,经河东、上党,或由河内北上至邯郸、广阳、右北平,通达燕赵,大道以西有几条穿越太行山的隘道“太行八陉”,包括军都陉(今北京昌平县西北)、蒲阴陉(今河北易县西)、飞狐陉(今河北涞源县北和蔚县之南)、井陉(今河北井陉县)、滏口陉(今河北武安县之南和磁县之间)[48],是晋冀豫三省边界的重要军事关隘所在之地。交通线促進了资源的集散和流动,便利了外来文化因素的传入,周边发展起邯郸、涿县、蓟等城市,是一、二区经济繁荣的重要推动力。

五、结 语

京津冀地区两汉时期的经济取得了较大成就,但其内部存在着显著的不平衡性。本文根据汉代行政区划、自然地理、墓葬及随葬品等因素,将该地区划分为四片区域:一区和二区地处平原,矿产等资源丰富,诸侯国较多,交通便利,人口密集,城市繁荣。墓葬数量多,西汉时多竖穴土坑墓,东汉时多砖室墓,随葬品种类齐全,发现有较多铁农具,陶井、陶仓等模型明器,猪、狗、鸡等陶俑,证明该区域的农业、手工业等已经发展到了很高的水平。三区多高原和山地,靠近统治区的北部边境,人口稀少,墓葬数量少且土洞墓居多,耕种条件差,适合发展畜牧业。四区濒临渤海,设有盐官,制盐业比较发达。

当然,囿于目前资料的局限,本文的探讨不够全面,结论不够确凿,留待日后更深层次的研究。

[1]王文涛.汉代河北农业经济探视[J].河北师范大学学报:哲学社会科学版,1997(1).

[2]王文涛.汉代河北家庭副业试论[J].文物春秋,2003(2).

[3]河北省文物研究所.邯郸百家村M6发掘简报[J].文物春秋,2011(1).

[4]何直刚.河北邢台南郊西汉墓[J].考古,1980(5).

[5]河北省文物研究所.河北阜城桑庄东汉墓发掘报告[J].文物,1990(1).

[6]石家庄市图书馆文物考古小组.河北石家庄市北郊西汉墓发掘简报[J].考古,1980(1).

[7]河北省文物研究所,鹿泉市文物保管所.高庄汉墓[M].北京:科学出版社,2006.

[8]河北省文物研究所,石家庄市文物研究所,鹿泉市文物保护管理所.鹿泉市北新城汉墓M2发掘简报[J].文物春秋,2008(4).

[9]石家庄市文物保管所.石家庄北郊东汉墓[J].考古,1984(9).

[10]中国社会科学院考古研究所,河北省文物管理处.满城汉墓发掘报告[M].北京:文物出版社,1980.

[11]河北省文物研究所.河北定县40号汉墓发掘简报[J].文物,1981(8).

[12]河北省文物研究所.蠡县汉墓发掘記要[J].文物,1983(6).

[13]河北省文化局文物工作队.河北定县北庄汉墓发掘报告[J].考古学报,1964(2).

[14]定县博物馆.河北定县43号汉墓发掘简报[J].文物,1973(11).

[15]北京历史博物馆,河北省文物管理委员会.望都汉墓壁画[M].北京:中国古典艺术出版社,1955.

[16]河北省文物研究所.献县36号汉墓发掘报告[M]//河北省文物研究所.河北省考古文集.北京:东方出版社,1998.

[17]天津市历史博物馆考古部,宝坻县文化馆.宝坻秦城遗址试掘报告[J].考古学报,2001(1).

[18]中国考古学会.中国考古学年鉴:2001[M].北京:文物出版社,2002.

[19]大葆台汉墓发掘组,中国社会科学院考古研究所.北京大葆台汉墓[M].北京:文物出版社,1989.

[20]张秀夫.河北平泉县杨杖子村发现汉墓[J].文物,1987(9).

[21]桓宽.盐铁论:水旱篇[M].北京:中华书局,1992.

[22]班固.汉书:沟洫志[M].北京:中华书局,1962.

[23]王文涛.试论汉代河北地区水利灌溉的发展[J].聊城大学学报:社会科学版,2003(4).

[24]孙健.北京古代经济史[M].北京:北京燕山出版社,1996.

[25]班固.汉书:艺文志[M].北京:中华书局,1962.

[26]史云征,李振奇.河北柏乡东小京汉墓[J].考古与文物,1994(4).

[27]河北省文物研究所河北省文物研究所.燕下都遗址内的两汉墓葬[J].河北省考古文集:二.北京:燕山出版社,2001.

[28]怀安县文保所.怀安县乔子沟汉墓清理简报[J].文物春秋,1997(3).

[29]中国社会科学院考古研究所.中国考古学:秦汉卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[30]张晓峰.文安县宋家牌汉墓出土遗物[J].文物春秋,20016.

[31]张家口地区博物馆.河北涿鹿矾山五堡东汉墓清理简报[J].文物春秋,1989(12).

[32]吕苏生.略论秦汉时期河北手工业的发展[J].文物春秋,1998(1).

[33]郭沫若.中国史稿地图集[M].北京:中国地图出版社,1996.

[34]河北省文物管理委员会.石家庄市北宋村清理了两座汉墓[J].文物,1959(1).

[35]孟浩.石家庄市桥东单室砖墓[J].文物,1959(4).

[36]河北省文物研究所.安平东汉壁画墓发掘简报[J].文物春秋,1989(1、2).

[37]河北省文物研究所,张家口地区文化局.河北阳原三汾沟汉墓群发掘报告[J].文物,1990(1).

[38]司马迁.史记:货殖列传[M].北京:中华书局,1975.

[39]范晔.后汉书:和帝纪[M].北京:中华书局,1965.

[40]北京市文物工作队.北京东南郊三台山汉墓发掘简报[M].//北京历史考古丛书编辑组.北京文物与考古:(一)北京:北京历史考古丛书编辑组,1983.

[41]河北省文物研究所,张家口地区文化局.河北阳原西城南关东汉墓[J].文物,1990(5).

[42]廊坊市文物管理处.廊坊市三河小崔各庄东汉墓[J].文物春秋,2004(4).

[43]周振鹤.体国经野之道:中国行政区划沿革[M].上海:上海书店出版社,2009.

[44]葛剑雄.西汉人口地理[M].北京:人民出版社,1986.

[45]陈寿.三国志:任苏杜郑仓传[M].北京:中华书局,2007.

[46]李孝聪.中国区域历史地理[M].北京:北京大学出版社,2004.

[47]桓宽.盐铁论:通有篇[M].北京:中华书局,1992.

[48]顾祖禹.读史方舆纪要:河南一[M].北京:中华书局,2005.

〔责任编辑:成彩虹〕