地方高师院校地理学科“双一流”建设路径探讨

赵宇鸾

(贵州师范大学地理与环境科学学院,贵阳550001)

地方高师院校地理学科“双一流”建设路径探讨

赵宇鸾

(贵州师范大学地理与环境科学学院,贵阳550001)

在“双一流”建设的政策背景下,地方高师院校地理学科面临着新的发展契机。分析当前我国地方高师院校地理学科的发展现状及机遇,提出地方高师院校地理学科“双一流”建设路径,旨在促进地理学科的“双一流”建设。

地方高等师范院校;地理学科;“双一流”建设;路径

为提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础、适应经济新常态,在新的国内、国际形势下,2015年8月18日中央全面深化改革领导小组第十五次会议审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《方案》),这是自国家实施“211工程”和“985工程”等重点教育战略以来中国高等教育发展史上的又一里程碑式的战略举措,标志着我国高等教育又迈向了崭新的一步,国家教育发展蓝图基本绘成。“双一流建设”的推进和布局明确了高校的社会价值和历史使命,对高校提出了更高的要求,同时也为高校发展带来新契机[1]。地方高师院校,区别于国家“985”重点学校和“211”重点大学,其软硬件设施相对落后,教学质量和科研水平较低。“双一流”建设的关键在于学科。因此,地方高师院校在国家“双一流”建设背景下,厘清地理学科发展现状和问题,抢抓发展机遇,探索区域特色、差异化的地理学科发展路径,是值得关注的焦点。

一、地理学科发展的现状分析

1.学科领军人物数量不足

各类高层次人才的数量对高校吸引和培育人才、建设发展、提升科研水平能力等具有举足轻重的地位,高校的学科实力水平是各类高端人才选择的标准之一,高端人才的数量和能力又对高校学科实力水平起到促进作用,二者相辅相成。高端人才数量对高校学科发展的影响力越来越大,“人才强校”效应显现,不同类型高校地理学科的人才数量、质量结构差距较大(见表1)。在地方高师院校高层次人才中仅有1名新世纪优秀人才,人才数量、质量方面较“985”和“211”院校都显得十分不足。高端领军人物的缺乏是地方高师院校地理学科在建设发展中面临的重要问题。

表1 各类人才数量情况表

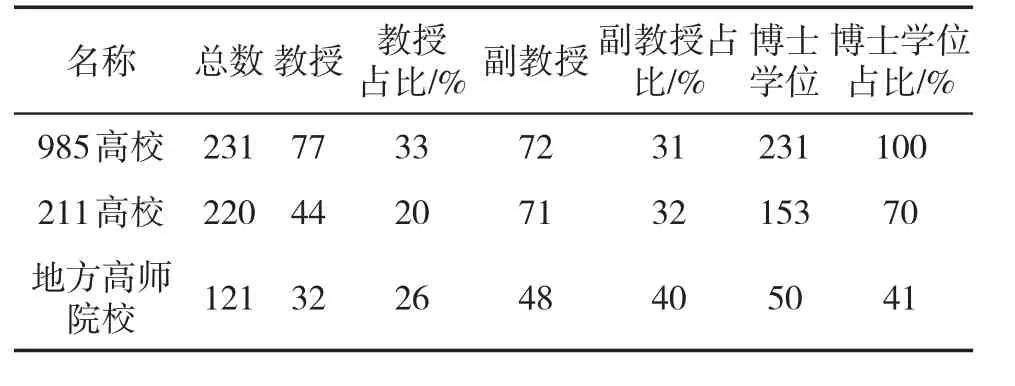

2.师资队伍的学历水平较低

一流的师资队伍是高校提升学科核心竞争力的关键要素,高学历、高职称是师资队伍水平的重要体现。对比三校师资队伍的职称和学历结构(见表2),在学历结构方面,211高校153名教师拥有博士学位,占比高达70%,远超地方高师院校的41%。与“985”和211”院校相比,地方高师在提高师资队伍学历层次上还有待加强。

表2 师资队伍职称和学历结构情况表

3.野外观测试验台站严重缺乏

要出一流的成果、培养一流的人才,就必须要有一流的实验室[2]。科研平台建设是高校科研水平提升的保障。地理学科是一门研究陆地表层系统的学科,地理基础数据获取是学科高水平科学研究和人才培养的保障。985高校建有10个野外观测试验站(见表3),211高校建有5个野外观测试验站,而地方高师院校有且只有1个野外观测试验站,野外观测试验站建设滞后。对于地方高校来说,完善科研实验平台是需要迫切解决的问题,特别是野外观测实验站。“巧妇难为无米之炊”,若硬件设施跟不上,提供再完备的软件设施也无济于事。

表3 野外实验平台建设情况

4.科学研究水平仍需提升

高校国家自然科学基金立项数是科研水平的重要指标。对比2011-2016年三校地理学科国家基金项目立项数(见表4),985高校的国家自然科学基金立项数量一直居于首位,其次是211高校,地方高师院校的国家自然科学基金立项数一直排在末端,且未突破两位数,仅占985高校的五分之一。可见,地方高师地理学科科研水平较其他高校差距大,科研水平提升空间较大。

表4 2011-2016年三校地理学科国家自然科学基金立项数

二、地理学科“双一流”建设面临的机遇

长期以来实施的重点建设导致竞争缺失、重复建设等问题[3]。地方高师院校受非“211”“985”等身份限制,在招生、引才等方面受到制约,严重降低了地方高校的积极性和活力,制约高校的全面健康发展。《方案》提出,中央财政通过支持地方高校发展的相关资金给予引导支持,中央基本建设投资对世界一流大学和一流学科建设相关基础设施给予支持。中央加大对地方高校的投入和支持,全面加强资源整合,地方高师地理学科将获得新的发展契机。

学科建设目标定位为“一流学科”,既是国家“双一流”的要求,也是地方高等教育内涵式、差异化发展的必然。《方案》鼓励和支持高校优化学科结构、创新学科组织模式,鼓励学校发挥优势、办出特色。以区域为基础,以服务地方社会经济发展为导向,地理学科面临区域特色、差异化发展的新机遇。

三、地理学科“双一流”发展路径

1.立足区域,加快学科领军人才的引进培养

大学者,大师荟萃之地也,教师是一所大学的灵魂和象征[4]。地方高师要根据学校建设目标需要,制定人才培养和引进方案,加快引进一批具有学术影响力和学术潜力的学术带头人,营造活跃的科研气氛,激发学术团队的科研活力,充分发挥高层次人才在科研工作中的引领带动作用。在高层次人才的引进中,应“优质适量”兼顾,不能一味追求高层次人才数量,应注重人才的科研成果、价值、影响力和潜力。

2.教学为本,打造高水平的教学团队

教学团队的实力和水平,直接关系到学科的发展和教学质量。合理调整教学团队的内部结构,从年龄、学历、学位、职称、背景等方面入手。通过“老带新制”充分发挥老教师“传道授教”作用,以培养青年教师、提升其教学水平。鼓励中青年优秀教师到国内名校深造,提高自身综合实力。精选专业课程,合理设置,对应排课,充分发挥每一位教师的擅长科目。打造一流的教学队伍,为一流学科建设奠定坚实基础。

3.服务科研,构建支撑科研的野外实验平台

野外站点监测是地理数据获取的重要来源,出一流的成果、培养一流的科研团队离不开一流的野外实验平台。因此,根据科研需要,建设地质、地貌、土地利用、生态环境、土壤、水文、乡村聚落、景观、灾害等研究领域和方向的野外定点观测站台,并配备相应的仪器设备和管理人员,为科研人员提供数据支撑,为优秀的科研成果提供强有力支持,为科研水平的提升创造了优越条件。

4.教、研、产相融合,提高人才培养质量和科研水平

着力推进教、研、产相融合,既要教书育人、培养后备军,也要投身学术研究、推动科研创新,紧密联系经济产业,助力科研成果转化。教学是基础、科研是催化、产出是根本,教学带动科研、科研助力创新、创新推动社会,形成了教、研、产的良性循环发展链。大力培养创新型、应用型、复合型人才,不断提高高校科研水平,推动“双一流”建设进程。“一方水土养一方人”,不同地方的高师院校地理学科有着不同的区域特色和优势,各高校也有不同的发展基础和学科特色,所以,应努力发挥地方资源优势、整合内外资源、优化办学体系、强化办学特色。

[1]王永生.地方高校建设“双一流”大有可为[J].中国高等教育,2016,(15):38-40.

[2]贾振元.建设“双一流”实验室支撑至关重要[J].实验室研究与探索,2016,35,(11):1-3.

[3]杨旸,吴娟.地方高校“双一流”发展路径探寻[J].长江大学学报(社会科学版),2016,39,(5):74-76.

[4]高岩,卢珊.“双一流”战略下地方高校教师队伍建设的隐忧及消除[J].延安大学学报(社会科学版),2016,38,(5):115-118.

〔责任编辑:钱晓玲〕

G648.4

A

1008-6714(2017)07-0065-02

10.3969/j.issn.1008-6714.2017.07.029

2017-04-05

赵宇鸾(1985-),男,江西丰城人,副教授,博士,从事自然地理学教学研究。