“鲇鱼”台风闽东阶段性暴雨物理量特征与地形模拟试验

宁德市气象局 孙巍巍 王伟伟 孙振泽

“鲇鱼”台风闽东阶段性暴雨物理量特征与地形模拟试验

宁德市气象局 孙巍巍 王伟伟 孙振泽

采用NCEP全球再分析资料、区域自动站资料、雷达回波等,对2016年第17号台风“鲇鱼”登陆福建时造成闽东地区历史罕见洪涝灾害的大暴雨成因进行初步分析,研究不同阶段的暴雨物理量特征,并利用WRF数值模式对闽东地形和台湾岛地形进行敏感性试验,分析不同阶段地形对暴雨增幅作用的敏感性程度。结果发现,此次台风暴雨过程存在两个明显的阶段性特征,第一阶段台风系统深厚,为整层正涡度,较强的低层辐合和高层辐散的垂直配置使上升运动发展和维持,动力条件好;第二阶段深厚的台风系统开始减弱,高层辐散和低层辐合强度明显减弱;涡度场上为低层正涡度、高层负涡度,且结构倾斜,表明有冷空气入侵。高低空急流的耦合作用有利于上升运动;偏东风和偏南风低空急流是主要的水汽通道和能量通道,第一阶段宁德地区受台风北侧宽广的偏东风-东南风急流辐合影响,各层高能区达到强盛期,暴雨区域广、强度强;第二阶段偏东风急流和偏南风急流在宁德北部汇合,假相当位温的中心值有所减弱,高能区分散,使得宁德北部地区暴雨表现为较明显的局地性特征;闽东地形对降水的增幅作用显著。

台风暴雨 散度场 涡度场 水汽辐合 地形模拟

1 概述

台风暴雨是我国尤其是南方地区主要的气象灾害,无论是穿过台湾岛二次登陆我国的台风,还是首次正面登陆我国的台风,都给我国造成了严重的风雨影响与经济损失,甚至人身伤亡。虽然登陆或影响福建的台风常常造成暴雨,但暴雨落区存在很大的不确定性,其特征演变也不尽相同,同时与周围系统相互作用所造成的不对称降水,以及地形与急流交角不同所造成的地形增幅作用也难以定量估测,这些都成为台风暴雨研究中的重点和难点。

2016年第17号台风“鲇鱼”给闽东地区造成了历史罕见的城市内涝与严重的经济财产损失,本文通过对“鲇鱼”造成的闽东地区不同阶段暴雨过程的对比,研究其物理量演变特征,并通过WRF数值模式模拟,对不同阶段暴雨的地形敏感性进行比较,以期发现地形增幅作用在不同阶段的敏感性,及时对降水落区做出有效订正,并为实际天气预报工作提供一些规律性认识或借鉴经验。

2 “鲇鱼”台风概况及其阶段性暴雨

2.1 台风概况

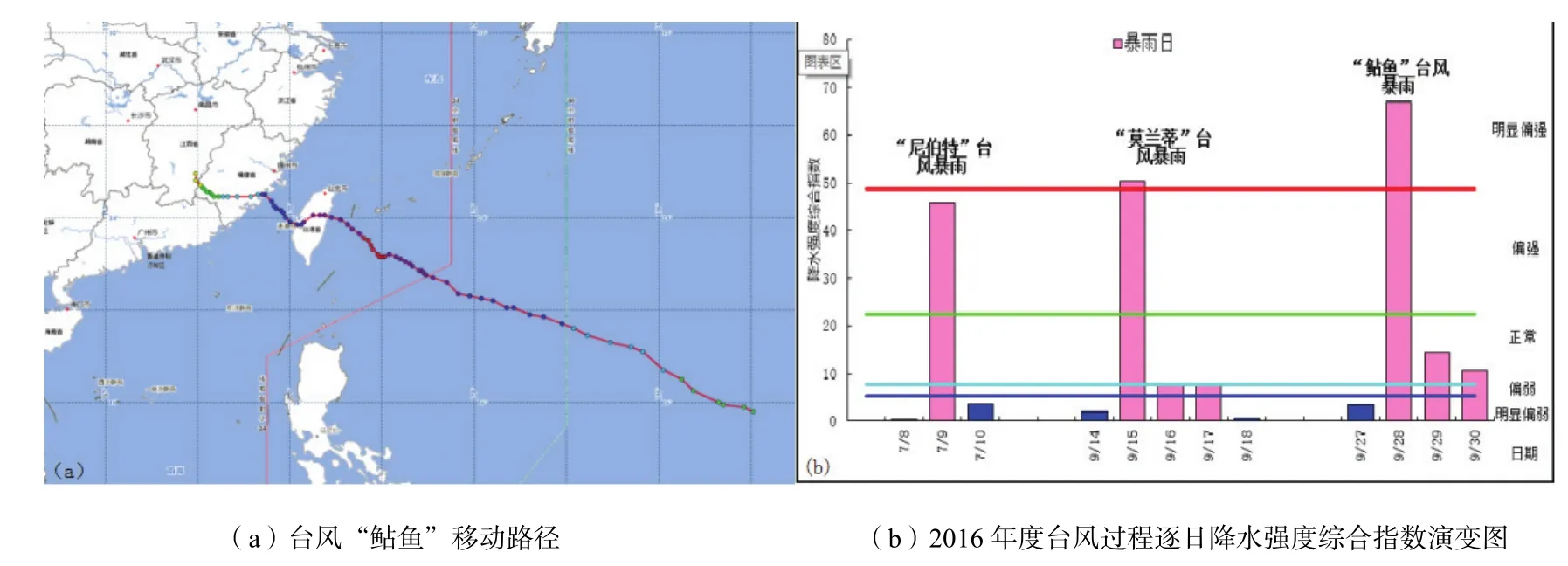

2016年第17号台风“鲇鱼”(Megi)于9月23日生成,27日02时加强为超强台风,27日14时10分在台湾花莲沿海登陆,28日凌晨4时40分在福建省泉州市惠安县沿海再次登陆(图1a),登陆时中心附近最大风力12级(33m/s,台风级),中心最低气压975hPa。该台风降水特点:(1)降水强、范围广,其中柘荣、寿宁、福鼎、周宁、宁德和屏南等六个县(市)日降水量刷新九月份历史记录,寿宁、屏南刷新历史极值;(2)阶段性特征明显,螺旋雨带降水雨势猛、范围广,后期尾流降水局地性强;(3)比较本年度登陆福建省的1601号台风“尼伯特”和1614号台风“莫兰蒂”台风,“鲇鱼”降水最强(图1b),其单日雨强、过程雨强均最大,经济损失严重。

2.2 阶段性暴雨

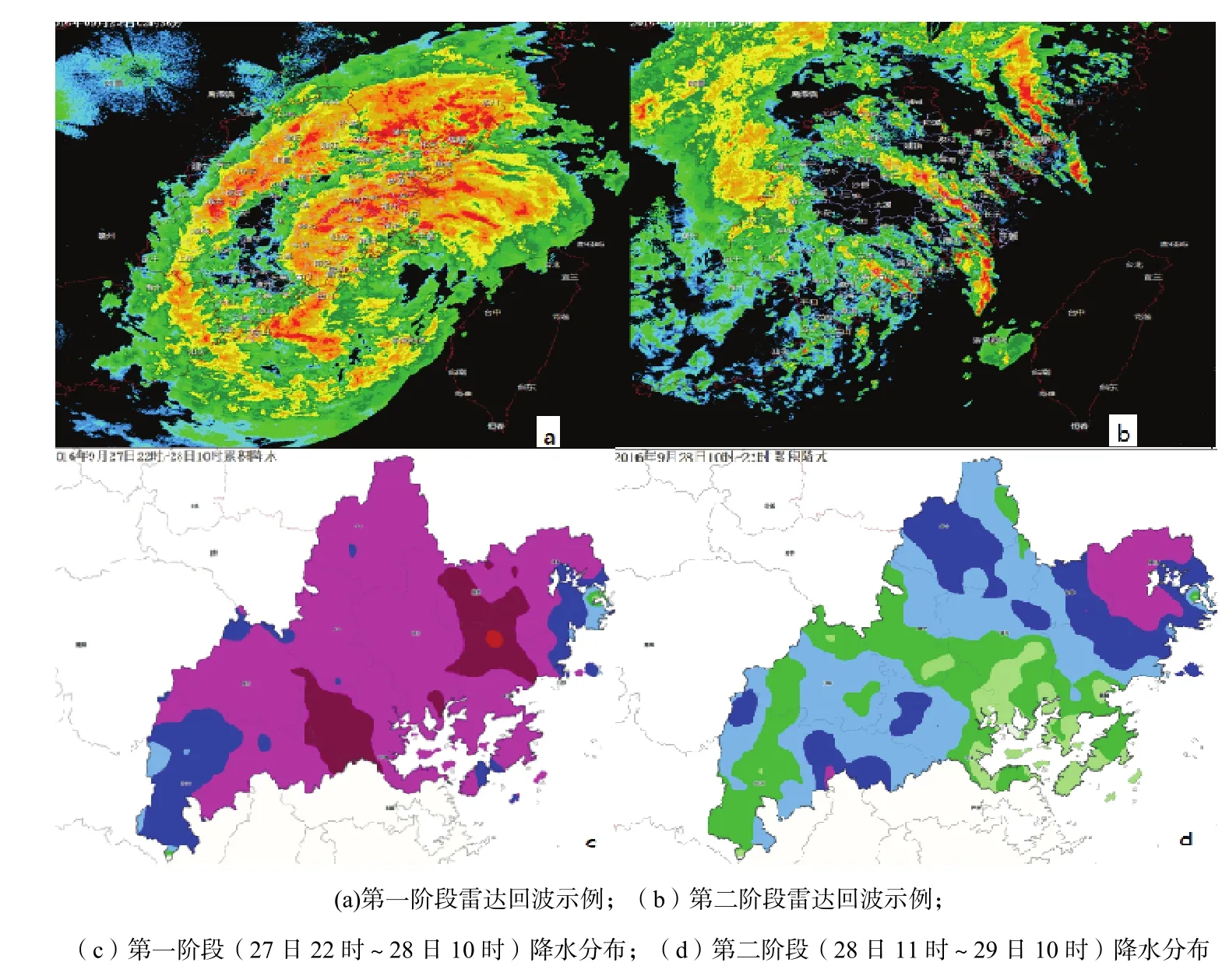

鲇鱼台风暴雨最强时段是27日夜到28日。对宁德而言,主要受台风螺旋云带影响,此间可以分为2个阶段(图2a、2b)。第一阶段, 27日22时~28日10时,几乎宁德全境大暴雨,且南北各一个250mm以上的特大暴雨区(图2c),雨强最强也出现在此期间;第二阶段,28日10时~29日10时,降水明显减弱,宁德北部有暴雨,局部大暴雨(图2d)。第一阶段处在台风登陆前后,第二阶段处在台风登陆后西行减弱过程中。比较两阶段暴雨过程,第一阶段降水强度大、范围广(图2c)、来势凶猛、迅速造成洪水泛滥;第二阶段降水强度明显弱于第一阶段,但局地性强(图2d),降水时间不连续,次生灾害防御难度大。

图1 台风“鲇鱼”路径图与2016年度台风过程逐日降水强度综合指数演变图

图2 “鲇鱼”台风第一阶段与第二阶段暴雨过程雷达回波示例与实况降水

3 台风暴雨2个阶段物理量特征对比

3.1 动力学特征

3.1.1 散度及涡度场结构

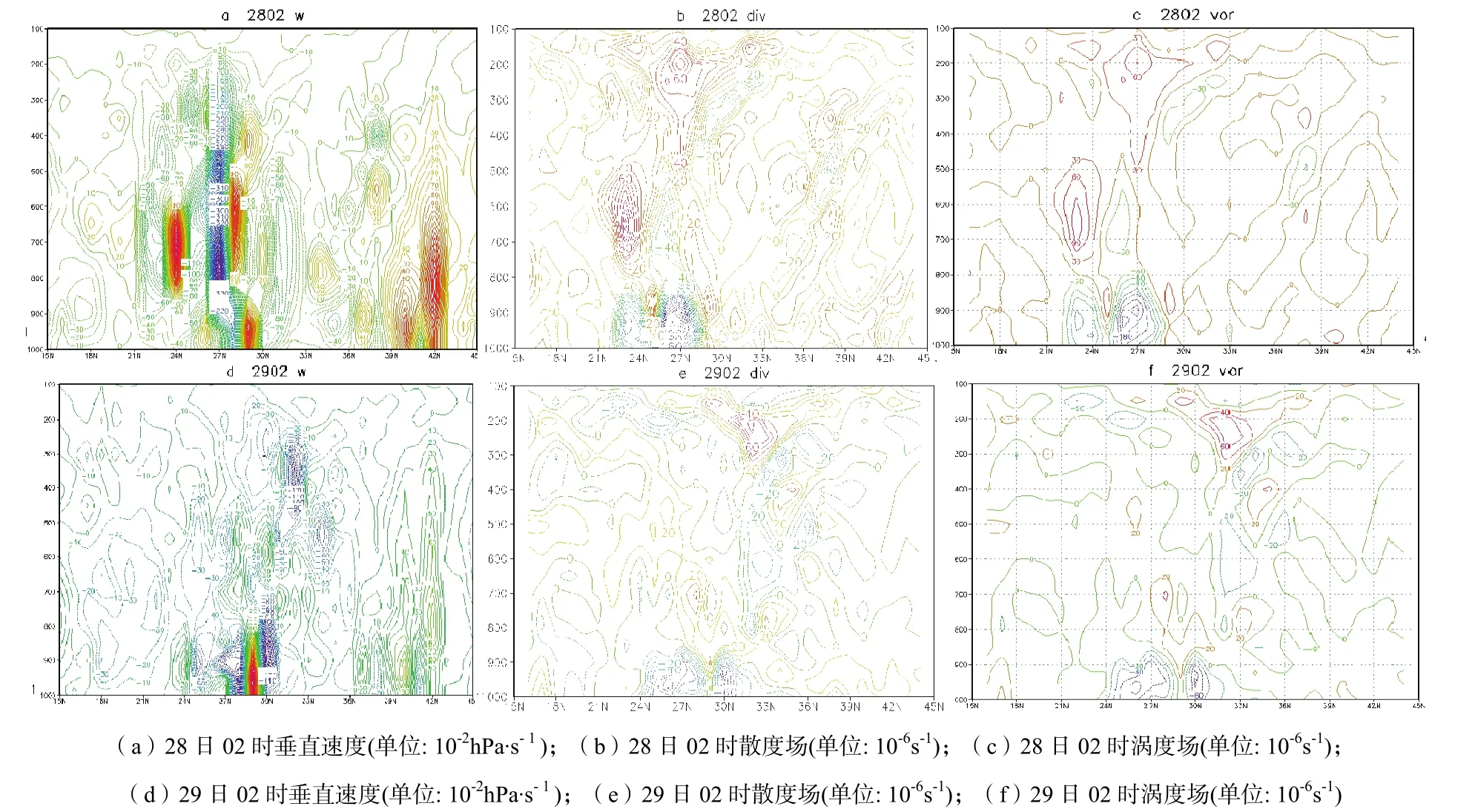

台风登陆前,随着螺旋云带的不断靠近影响,以闽东地区的柘荣、福鼎为暴雨区中心。28日02时,在沿119.5°E的散度经向剖面图(图3b)上可以看出,暴雨区中低空对应宽广的辐合区,辐合中心达到500hPa高度层,最强辐合中心在850hPa,强度达-32×10-5s-1,200hPa对应强的辐散中心,中心值达12×10-5s-1,这种强的低层辐合和高层辐散的垂直配置有利于整层上升运动的发展和维持,由图3a可见,最强垂直上升速度中心达到500hPa高度。沿以上暴雨区中心所在经度作涡度经向垂直剖面图,可以看出,28日02时(图3c),从低层到高层暴雨区附近都是大面积正涡度区,850hPa附近中心涡度值达21×10-5s-1,说明台风系统非常深厚,且体积庞大,动力条件好,螺旋云带降水雨势迅猛。

29日02时(图3e),高层辐散和低层辐合仍然维持,但强度明显减弱,且辐合中心高度降低至925hPa,其中心值为-12×10-5s-1,29日02时中高层上升运动(图3d)也明显小于第一阶段;正涡度中心与前期相比也明显减弱,28日20时,850hPa中心值为8×10-5s-1(图略),指示深厚的台风系统开始减弱,造成降水强度减弱。但由图3e、3f可看出,辐合区随高度倾斜,涡度场垂直结构也存在斜压性,说明有冷空气入侵,斜压位能的释放有利于触发低层不稳定能量释放和局地暴雨的发生;也说明台风登陆减弱后期即使在强的水汽供应被切断后,强降水仍可依赖斜压位能的释放而发生。

图3 28日02时和29日02时垂直速度、散度场、涡度场沿119.5°E 剖面图

3.1.2 高低空风场和垂直上升运动

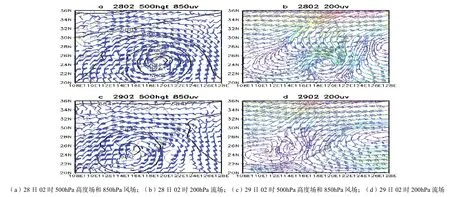

从低层风场(图4a)可看出,第一阶段宁德地区受台风北侧宽广的偏东风-东南风急流辐合影响,暴雨区域广;第二阶段(图4c),偏东风急流和偏南风急流在宁德北部汇合,暴雨区域主要在宁德北部,两支急流虽有所减弱,但是冷空气南下影响,虽然位置偏北,但其加大了南北向的气压梯度力,有利于闽东地区偏东风急流的维持,持续的偏南风急流,为第二阶段暴雨的主要水汽通道和能量通道,不断形成“列车效应”,使闽东北局地出现了持续的强降水,造成了严重的洪涝灾害。数值试验表明,充沛的水汽供应有利于台风暖心结构的维持[2];同时,外界水汽输送有利于台风外围环流中的对流活动,使降水量增强。200hPa高空急流的非纬向特征明显(图4b、图4d),有利于暴雨的增幅[1]。暴雨区位于高空急流出口区的左侧,高低空急流的耦合作用形成高层辐散和低层辐合的配置,加强了垂直上升运动的强烈发展。

图4 28日02时和29日02时500hPa高度场、850hPa风场、200hPa流场

3.2 热力学特征

相当位温是表征大气温度、湿度、气压的综合物理量,其水平分布和垂直分布与强降水天气的发生发展有密切的关系,低层高温高湿的不稳定能量,为暴雨区提供充分的热力条件。分析27日20时和29日02时假相当位温的水平分布和垂直分布,可以看出,假相当位温线的密集带与暴雨区紧密对应,其移动路径可指示暴雨区的移动路径。第一阶段,中低层能量锋区位于闽东地区(27°N附近)上空(图5a),各层高能区达到强盛期,中心强度和高能区面积逐渐扩展,700hPa出现了明显的高能舌,850hPa出现了明显的高能中心,暴雨强度强。第二阶段降水时,假相当位温的能量锋北抬减弱,闽东地区(27°N附近)为向上伸的高能舌,但700hPa 和 850hPa中心值明显减小,高能区的分布分散,暴雨减弱,局地性特征明显(图5b)。

图5 假相当位温沿119.5°E垂直剖面图

3.3 水汽条件分析

3.3.1 水汽通量

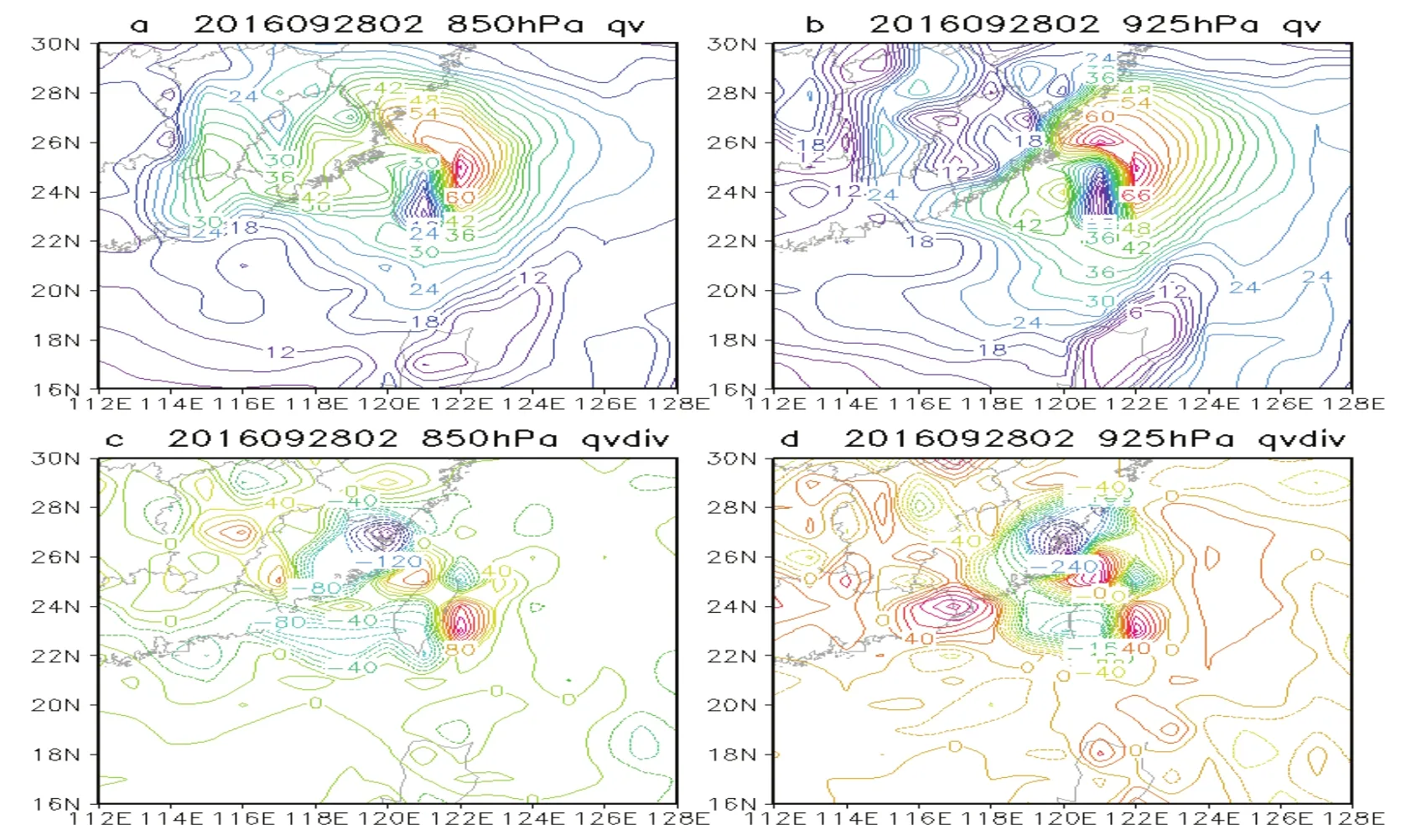

第一阶段,28日02时,从850hPa和925hPa的水汽通量来看(图6a、6b),高值区在宁德东部的海上,水汽输送主要来自台风螺旋雨带的偏东风急流,闽东地区处于水汽通量密集区的出口区,表征有充分的水汽向这里输送,强降水落区与水汽通量带的移动也较吻合。第二阶段台风本体减弱西移,水汽通量中心值仅仅为第一阶段的1/2(图略)。水汽通量带呈现南北向的分布特征,偏南风急流为降水提供充分的水汽输送,降水局地性特征明显。

3.3.2 水汽通量散度

由图6c、6d可知,在第一阶段降水时,闽东地区850hPa 和925hPa均有非常强的水汽通量辐合,受地形阻挡影响,在陆地上出现了两个辐合中心,其中一个在闽东上空,925hPa中心值达-56×10-7g·s-1·cm-2·hPa-1,强于850hPa的水汽通量辐合。第二阶段925hPa的水汽通量中心值(29日02时)为-16×10-7g·s-1·cm-2·hPa-1(图略),说明该阶段水汽条件明显减弱,但是其维持时间较长,至29日20时,925hPa仍然可以清楚地看到水汽通量辐合中心,且较850hPa明显,这与底层的地形强迫抬升密切相关。

图6 28日02时850hPa和925hPa水汽通量(a,b)、水汽通量散度(c,d)

4 地形模拟试验

吴启树[3]等对2000年10号台风进行了数值模拟,结果表明福建东部沿海的特殊地形对登陆福建中南部沿海的台风暴雨有着明显的增幅作用。数值研究表明[4],当台风中心移过台湾时,台湾山区地形对台风中心东南方气旋式环流的辐合抬升是形成台湾大暴雨的重要因子,它对暴雨的增幅达6倍之多。

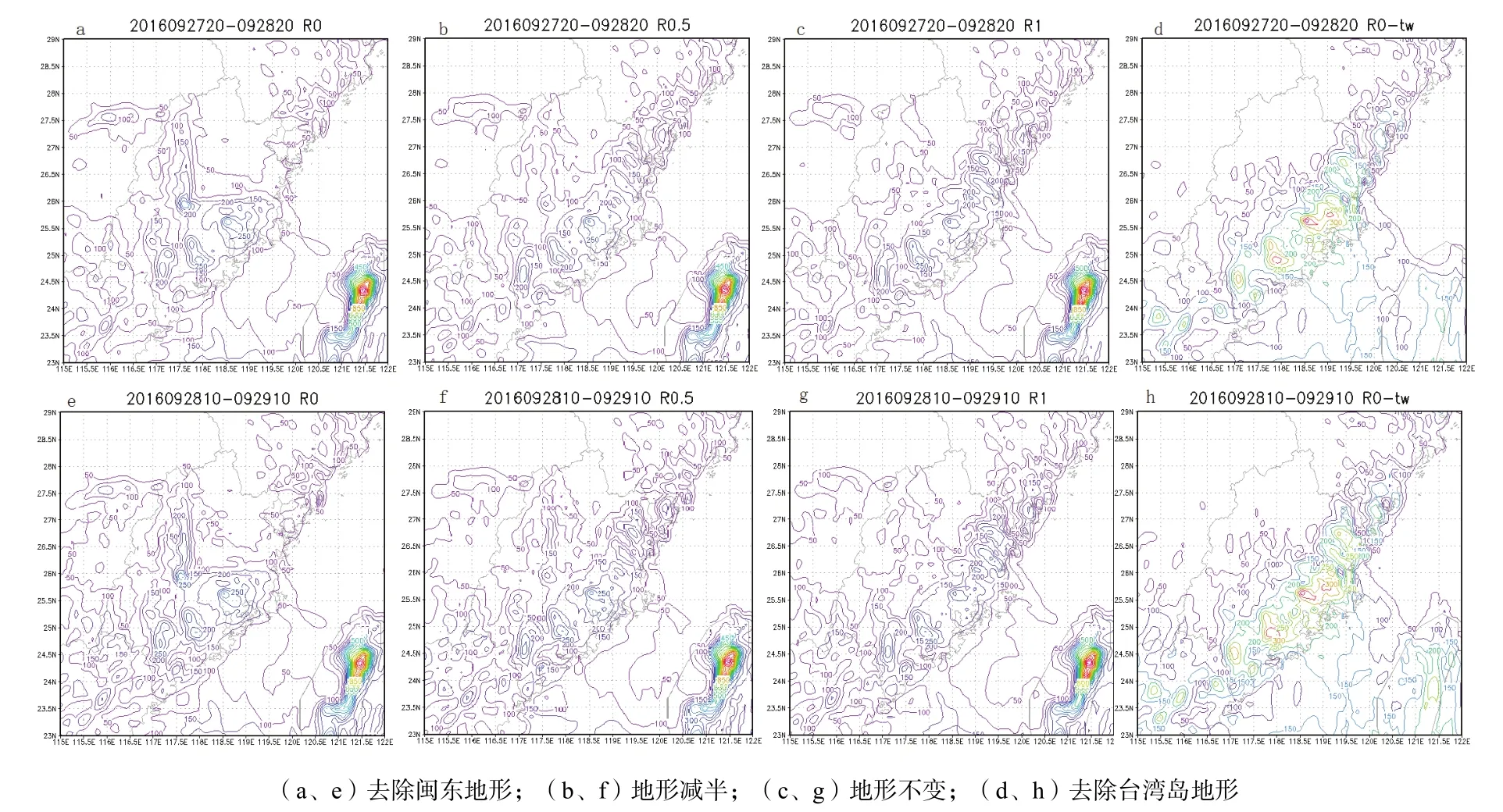

本文利用WRF数值模式对2个阶段的降水量进行地形敏感性试验,初始场和边界场均利用NCEP再分析资料,时间间隔为6h,资料的水平分辨率为1°× 1°,网格水平方向为80×72个格点,格距为30km,垂直分层为36层,分别对本地地形和台湾岛地形进行敏感性试验,图7给出了本区域无地形、地形减半、地形不变和台湾岛无地形四种情形下,不同阶段降水对地形的敏感性反应。

首先讨论本区域情况,闽东地形不变时,降水落区与实况基本一致(图7c、7g)。闽东无地形的情况下(图7a、7e),降水落区与实际降水落区差别较大,两个阶段均是仅在沿海一带存在50mm左右的降水。无论是第一阶段还是第二阶段,从减半的地形和原始地形相比较(图7b、7c和图7f、7g),减半的地形模拟出来的雨量要明显弱于地形不变的情况,其中,宁德西北部的洞宫山、鹫峰山对寿宁、周宁地区的雨量增幅作用明显,中北部和中南部的太姥山和天湖山两条山脉对柘荣、福鼎地区的雨量增幅作用明显。迎风坡强迫抬升[5],使对流层低层凝结加热和湿空气上升运动增强,相对于地形减半的情况降水量增幅达50~100mm左右,相对于无地形的情况降水量增幅达150~200mm左右,可见闽东地形对暴雨的增幅作用显著,对比发现,两个阶段的降水对闽东地形均有较强的敏感性。

由图7d、7h对比可看出,去除台湾岛地形后,第一阶段降水量增加50~100mm左右,第二阶段降水量增加100~150mm左右,且均在沿海一带增加明显,说明沿海地区对台湾岛的地形敏感性反应较强。由于“鲇鱼”台风体积庞大,台湾岛地形摩擦作用对台风环流的削弱作用尤其突出,台湾岛地形去除之后,偏南风急流和偏东风急流均明显增强。相对第一阶段对台湾岛地形的敏感性而言,第二阶段表现的更加明显,因为第一阶段降水是由偏东风急流造成,第二阶段降水是由偏南风和偏东风2支急流汇合造成。似乎也说明对于大台风,台湾岛地形对南风的削弱作用强于维持作用,究竟孰轻孰重还有待进一步研究。

图7 27日20时-28日20时和28日10时-29日10时24h降水基于WRF模式的地形模拟试验:

5 结论

(1)第一阶段台风系统深厚,为整层正涡度,较强的低层辐合和高层辐散的垂直配置使上升运动发展和维持,动力条件好。第二阶段深厚的台风系统开始减弱,高层辐散和低层辐合强度明显减弱;涡度场上为低层正涡度、高层负涡度,且结构倾斜,表明有冷空气入侵,斜压位能的释放有利于触发低层不稳定能量释放和局地暴雨的发生。

(2)本次台风暴雨过程,宁德地区主要受螺旋雨带影响。高低空急流的耦合作用有利于上升运动,对螺旋雨带降水有严重的影响。第一阶段宁德地区受台风北侧宽广的偏东风—东南风急流辐合影响,暴雨强度强,范围广;第二阶段偏东风急流和偏南风急流在宁德北部汇合,暴雨主要集中在宁德北部,偏南风急流的脉动使闽东北暴雨局地性强。

(3)假相当位温线的密集带与暴雨区紧密对应,其移动路径可指示暴雨区的移动路径。

(4)本文利用WRF数值模式对宁德地区不同阶段的降水量进行地形敏感性试验,对比本区域无地形、地形减半、地形不变和台湾岛无地形四种情形表明,闽东地形对本区域降水的增幅作用显著,而台湾岛地形使降水减弱。是否对于大台风,台湾岛地形对南风的削弱作用强于维持作用,有待进一步研究。

[1] 励申申,寿绍文.登陆台风维持和暴雨增幅实例的能量学分析[J].南京气象学院学报,1995,18(3):383-388.

[2] 郑丽娜,刘敦训,靳军,等.0012号台风“派比安”的不对称结构及其对暴雨的作用[J].山东气象,2001,21(1):22-24.

[3] 吴启树,沈桐立,李双锦.影响福建沿海的0010号“碧利斯”台风暴雨的地形敏感性试验[J].台湾海峡,2005,2(24):236-242.

[4] 王鹏云.台湾岛地形对台风暴雨影响的数值研究[J].气候与环境,1998,3(3): 44-45.

[5] 夏丽花,苏志重,刘爱鸣,等.台湾地形对台风“凡亚比”(1011)影响的数值试验研究[J].暴雨灾害,2014,33(2):149-155.