天光云影 兰竹双清

——谢方塘书画浅识

文/袁 海

天光云影 兰竹双清

——谢方塘书画浅识

文/袁 海

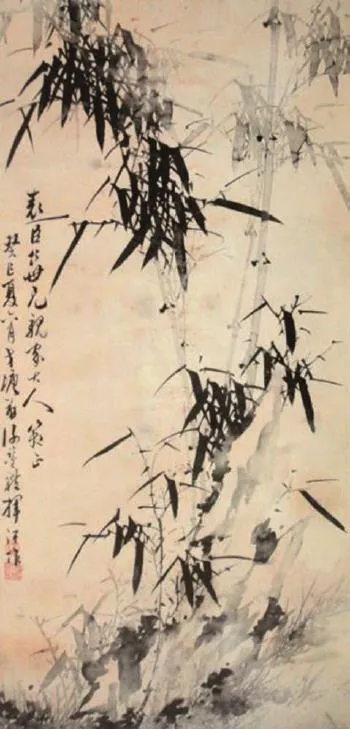

◎谢方塘 《竹石图》 绢本

当下,知晓谢方塘这个名字的人已不多了,即便是国画界亦然,惶论熟悉。其实谢公最以画兰、竹名盛,且是印了画谱的,先生又精于书法,尝为遵义“清末八大书画名家”之一。

谢方塘,遵义人,名鉴礼,号半亩山人,方塘为其字。一八五零年生,“自幼聪慧,好文喜画,”后举进士,在京候补多年,得以“二品即补道”之虚衔,降格作了个保定府的清苑县知事,爱民惠政,治绩蔚然。辛亥革命后,谢公在民国二年(一九一二年)卒于“保定高等警官学堂”校长任内。

就是这样一位颇具“正义爱国心情,常怀以身殉国意愿”的进士能够在民国之际担任重要的武职,或许是参加了革命的。

谢公的名号源于宋代理学大家朱熹的诗《方塘》:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。

谢公少时家贫,得钱便“买置书籍”,读书之余,习画则以指代笔蘸水为之。又因为生活环境,接触的兰、竹最多,“故得于风前月下,雪后雨余,徘徊瞻眄,以挹其清芬逸韵。”(谢方塘《蚓笛斋兰竹谱·自序》)

对于画竹,向为历代文人墨客所好,自五代徐熙以降,宋时文与可、苏东坡创湖州竹派,元朝柯九思、吴镇,明之边景昭,清时石涛、李方膺、郑板桥、蒲作英……皆有声名。谢公亦以画竹名世。谢公画竹,虽托言“师承湖州、板桥,但也未必如此”。其侄孙谢德由先生认为谢公之竹实则“豪放刚劲,潇洒清逸,显然和前人大相径庭”。

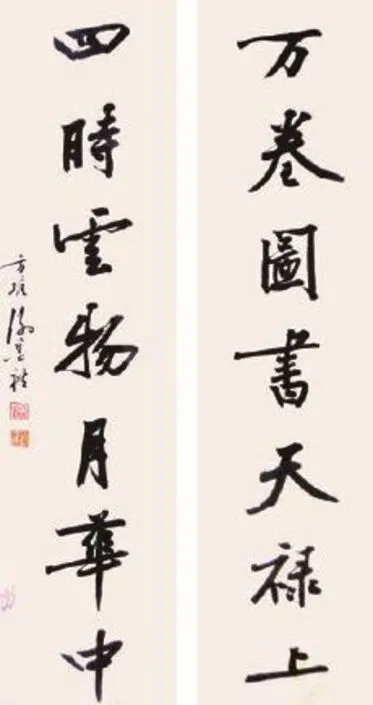

◎谢方塘书法作品

愚以为,谢公画竹,师承是必然的,却又着力化解,使之于画面中不见前人痕迹,且用笔劲健,布叶谨严整饬,时或透出轻快自然姿态,可谓机杼妙趣丛出。画竿多淡墨为之,腴润不已;着叶善用浓墨,痛快之至,如此浓淡互换,又得层次明晰,不至呆板。尤其以此法诉诸绢帛,更是使眼中心际之竹得以形神兼备,谢公画法可谓集古今之大成。

谢公画作,几乎都是兰与竹。画家杜宁认为谢氏画兰“用笔神清气足”;仲谋先生以为谢公“这竹画得不比郑板桥差,我看有些地方比郑板桥还要好”。

据说谢公生前曾被帝师翁同龢举荐入宫画兰、竹数幅,慈禧大为赏悦,遂赐钱泉与宝剑,可见谢公画兰、竹的声名。

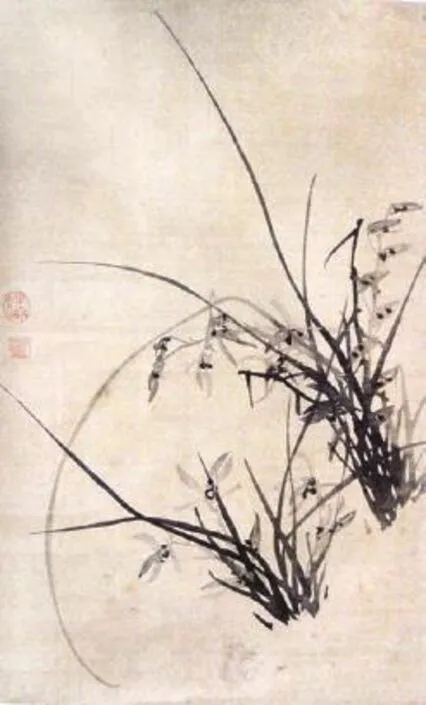

◎谢方塘 《墨兰》 绢本

“画墨兰自郑所南、赵彝斋、管仲姬后,相继而起者,代不乏人。”可见欲逃前人樊笼而自立面貌绝非易事,而谢公笔下之兰草,自是将理性的思绪与情感的脉动作了很好的把握,致其张扬而不乏和婉,清新却又极具生机,“虽数笔,其风韵飘然如霞裾月珮,翩翩自由,无一点尘俗气。”

私谓谢公的兰草,姿态飘逸洒落,形象清丽柔美,画花摇曳婉转,布叶一波三折。明李日华言:“元僧觉隐曰:‘吾尝以喜气写兰,以怒气写竹。’盖谓叶势飘举,花蕊吐舒,得喜气之神……”以斯言证谢公兰草,诚可谓得其神。

谢公亦精于书法。“文化老人”陈福桐先生在回想往昔时,曾言抗战时期遵义城中一些大户人家堂屋正中悬挂的“家庆绵长”榜书匾额,乃是城内吴家匾对铺以谢方塘之手迹复制刻就来出售的,还特别强调“严寅亮写的‘颐和园’富态端庄,而谢方塘写的‘家庆绵长’相比之下气更足一些,尤其是‘绵’字中的那一竖写得更是有力。”

翻检《谢方塘遗墨》一书,见到谢公的书法,后来又陆续见到些对联与手札真迹。直观的感受是先生临古的功夫好生了得,学前人法帖,皆能入法而化,尽得神髓。

谢公书法以《书谱》,黄庭坚、米芾为宗,尤其写黄庭坚的字,形神双畅,且将学来的黄庭坚笔法巧妙而不着痕迹地运用到他所画的竹子当中的竹叶上去了,显出极为潇散劲逸的韵味来。

黄庭坚自己说:“老夫之书,本无法也,但观世间万像,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中,故不择笔墨,遇纸则书,纸尽则已,亦不计较工拙与人之品藻讥弹。”谢公的学黄氏一格书法,当然秉承了这样的法则,却又加以发展,在转折处运腕突出、坚实,折笔多方转而显示自己的性情,每每能将前人的书法风格表现得入木三分,且具很强的力量感,既便是写柔丽婉约一路的字,也会将力道藏于变幻无尽的线性元素当中。

我时常思考谢公何以书法、兰、竹,总是能将劲挺之姿诉诸缣帛纸素,给人以强烈的视觉感受,其实这是由谢公的性情决定了的——“公举进士后,不肯拿钱贿赂当道,一直在京候补多年。”不正从另一侧面,说明他“书如其人”吗?

责任编辑 袁泽友