民初农学精英与地方实力派的合作

——邹秉文与东南大学农科的创建

耿 瑄

(清华大学社会科学学院科学技术与社会研究所,北京 100084)

民初农学精英与地方实力派的合作

——邹秉文与东南大学农科的创建

耿 瑄

(清华大学社会科学学院科学技术与社会研究所,北京 100084)

民国早期是中国近现代农业科学形成发展的重要时期。在军阀混战、中央政府无力扶持科学教育的困顿历史条件下,留美科学家群体通过与地方势力的合作与相互促进,一方面建设东南大学农科并取得卓著成就,为中国农业科学、生物科学奠定了基础;另一方面,农学研究强调实用性以应对地方需求,服务东南地区,推动了地方农业和工业的发展。这段历史展现了社会力量推动形成的科学的若干特征,表明了在动荡的军阀时代,中国科学并没有因为中央政权的缺位而停滞,而是与社会力量合作互动,在实现自身发展、完成近代化与体制化的同时满足地方上的需求。

民国农业科学 邹秉文 东南大学 留美科学家 地方势力

1927年,国民政府决定将东南大学等九所大专类院校合并为第四中山大学,以东南大学为校本部。当年7月,东南大学农科与江苏省第一农校合并为第四中山大学农学院。之后经历一系列改名波折,至1928年5月,第四中山大学定名为“国立中央大学”,其农学院成为国立中央大学农学院([1],41—42页)。

民国早期,随着留美科学家群体归国,中国农业科学的近代化与体制化取得了显著成果。一般来说,农业科学发展离不开政府的支持,然而这一时期的中国处于军阀割据状态,中央政权极度弱化,无力扶助科学与教育。伴随中央集权的缺失;地方实力派相对强势,地方军阀为巩固、发展自身势力,需要拉拢精英知识分子,在一定程度上为科教发展提供了支持。到20世纪20年代,东南地区的实业界逐渐崛起,新型工业和农业急需科技人才。在这种情况下,以邹秉文为代表的一部分留美科学家完成学业之后回到东南沿海地区,与地方实力派合作,建立起了中国最早的高等农学教研机构之一——国立南京高等师范学校(以下简称南京高师)农业专修科,并在几年后扩建成为国立东南大学农科。

作为中央大学农学院的前身*南京高师正式成立于1915年,1917年正式设立农业专修科并招生,学制3年,邹秉文担任主任。至1920年农业专修科改为四年制。1920年底,经蔡元培、郭秉文等著名教育家、社会活动家提议,北京政府批准在南京高师基础上成立国立东南大学。1921年起东南大学正式成立,与南京高师共有校园、教职员、经费等。1923年原南京高师学生全部毕业后,南京高师并入东南大学([1],8—9页;[2],193—194页)。,东南大学农科是中国农业科学早期发展的重镇。南京高师—东南大学农科的发展壮大是留美科学家与地方势力合作推动中国农学建立、发展的成果,同时,该农科本身又是这一历史进程的重要动力。关于南京高师—东南大学农科以及中央大学农学院的已有研究多以中央大学农学院阶段为重心*例如,葛明宇《中央大学农学院和金陵大学农学院的比较研究》(2013年硕士论文),沈志忠《美国作物品种改良技术在近代中国的引进与利用——以金陵大学农学院、中央大学农学院为中心的研究》(《中国农史》,2004年第4期)。英文文献如伦道夫·斯特罗斯(R. E. Stross)所著《顽固的土地:中国土壤上的美国农学家,1898—1937》(The Stubborn Earth: American Agriculturalists on Chinese Soil, 1898—1937)中,将邹秉文领导的东南大学及随后的中央大学农学院作为20世纪前期美国在华农学家的主要竞争者进行阐述。,或从中国近现代农业教育、科技发展角度将中大农学院作为案例进行分析*如张剑《清末民初农业教育体系的初创及其原因》(《上海行政学院学报》2001年第1期)中探讨留美归国和美籍来华农学家逐渐推进教学—科研—推广相结合的美国农业模式;章楷《近代农业教育和科研在南京》(《中国农史》1992年第4期)、沈志忠《美国作物品种改良技术在近代中国的引进与利用——以金陵大学农学院、中央大学农学院为中心的研究》均以中央大学和金陵大学为例探讨中大、金大作为教—研—推模式的农学中心在学校建设和农学发展中的特点和作用。,而围绕南京高师—东南大学农科如何在动荡背景下谋求发展、取得成就的研究相对较少。本文关注南京高师—东南大学农科的留美归国科学家与东南地区的实业家、军阀、地方政府等势力的合作及互动。通过梳理新发现的历史资料,包括中英文书信、出版物等,探讨了在中央政府无力支持农学的动荡历史背景之下,邹秉文及南京高师—东南大学农科如何凭借东南地区的优势以及留美归国科学家群体自身的特质,与社会、政府力量合作,着眼农业科学中适应东南地区社会自然环境、有助于满足地方需求的方向和问题,以求实现农业报国、服务国民的目标。本研究体现了民国早期科学在中国产生与发展的形式,并有助于了解当时科学与社会的互动。

1 邹秉文早期留学及创建东南大学农科的经历

在南京高师—东南大学农科的发展历史上,邹秉文是关键性人物之一。1917—1927年,邹秉文创建、主持南京高师—东南大学农科长达10年,将其建设为集教学—科研—推广于一体的国内顶尖农学机构,对中国近现代农业科技教育的发展产生了不可忽视的影响。

邹秉文1893年生于一个官宦世家,伯父邹嘉来*邹嘉来(1853—1921),字孟方,号紫东,清末民初政治家,中进士,入翰林院,累迁至清政府外务部尚书兼会办大臣,辛亥革命后自命遗老,隐居不仕。曾任清政府外务尚书。1910年,邹秉文以外务部子弟身份获政府资助赴美留学。两年后,补录为庚款学生,进入康奈尔大学农学院学习,主修植物病理学,1915年取得农学学士学位。1914年中国科学社在康奈尔大学成立后,邹秉文是社中的活跃成员,在《科学》杂志创刊、科学社初创之时是重要股东之一,归国后依然坚持承担科学社各种事务和社费。在中国科学社的经历令邹秉文结交了不少早期庚款留美学生,对他归国后的职业发展有很深的意义[3,4,5,6]。

1916年,邹秉文学成归国,进入美国教会主办的金陵大学农林科工作,教授植物病理学。金陵大学农林科经费和教研环境等方面明显优于国内其它院校和农学机构。1917年春,邹秉文偶遇当时主持国立南京高等师范学校的郭秉文*郭秉文(1880—1969),字鸿声,籍贯南京,早年在上海接受教会教育,1908年赴美求学,1914年获哥伦比亚大学教育学博士,导师为保罗·孟禄(Paul Monroe),博士毕业论文《中国教育制度沿革史》。1915年起任南京高等师范学校教务长,为该校筹建运行的实际负责人,1919年被教育部正式委任为南京高师校长。当时国立院校中南京高师堪与北京大学齐名,有“北有北大,南有南京高师”之说。1921年国立东南大学在南京高师基础上成立,被教育界誉为“中国第一所现代国立高等大学”,郭秉文为校长。1924年参与组织中华教育文化基金董事会,为华籍董事之一。1925年东南大学“易长风波”后,郭秉文被免职。其后曾数次在美国非政府组织、国民政府、联合国机构任职,抗战之后移居美国。。郭氏邀请邹秉文参加南京高师筹建工作并担任农业专修科主任。对于立志通过发展农学教育来富国强民的邹秉文来讲,创建并主持南京高师农业专修科比留在美方人士主导的教会大学做教授更有可能实现理想。当年夏天,经协助筹办南京高师的张謇、黄炎培等人劝说,邹秉文接受了郭秉文的邀请。他希望能把南京高师农业专修科建成一所集教学、研究、推广于一体的农业大学。

然而,在当时人力、财力都极度匮乏的情况下实现这一目标的困难极大。从开始主持南京高师农业专修科到卸任东南大学农科主任的10年间,邹秉文投入大量精力来解决人力物力问题,以推动学校的运行与发展。一方面,当时高水平农业科学教研的人才奇缺,国内高等农校的教师多数未能很好地结合国情进行农学教学与科研。另一方面,国内正处于军阀混战时期,时局动荡,中央政府频繁变动,根本无力支持科教机构的发展。

以南京高等师范学校为例,南京高师虽名为国立,自成立之初起收到的政府支持便极为有限,办学经费时常拖欠。南京高师开办经费原定10万元,实拨仅5万元。1914—1917的3年间,“临时预算共有211520元,实仅领到87000元,不过总数4/10”([7],59页)。1921年,南京高师受教育部指令改建为四年制国立东南大学。其农业专修科亦改订修业年限为4年,并于1923年完全并入东南大学农科,编制扩充,规划的教研水平提升,所需人力物力亦大幅提升,然而来自中央的扶持并不能满足其需求。北洋政府教育部令东南四省(江苏、浙江、安徽、江西)分担东南大学的办学经费,作为回报,东南大学的教研工作亦须以东南四省的社会需求为重点。实际上,到1927年东南大学并入第四中山大学为止,只有江苏省政府给予了部分资助,浙、皖、赣三省均推诿不予资助。然而由于战事频繁,江苏省政府屡经更替,对东南大学办学经费时有拖欠。学校领导层不得不向民间力量寻求资助,如当地军阀、实业界、外国教会、洛克菲勒基金等,勉强维持学校运行*例如,1921年东南大学的年度经费预算为36.6元,苏、浙、皖、赣四省中仅有江苏省承担了半数的18.3万元(《教育部关于东南大学十年度经费的训令》,1921年10月1日,见[34],227页),浙皖赣三省均拖延。其余半数经费多依靠民间的定向资助,如:“美国克兰公使夫人捐助学额费4000元。穆藕初先生捐助器具院建筑费6000元,又捐银50000两,选送东南大学毕业生留学欧美;又捐助银5000两,选送南高教员留学美国学校。穆杼齐捐南汇造桥生试验费1000元。上海面粉公会补助改良小麦试验费,每年6000元。上海纱厂联合会补助改良植棉试验费,每年20000元。上海合众桑蚕改良会补助本年桑蚕试验费4000元。各省高等专门学校补助采集各省植物标本费18000元。”([11],173页)[8,9,10]。

与其它政府主导的国立学校不同,东南大学由于受地方社会力量资助,自1920年创建之初即实行董事会与校长领导的评议会、教授会联合领导,校董事会由张謇*张謇(1853—1926),字季直,号啬庵,江苏人,中国近代实业家、政治家、教育家,棉纺织领域开拓者。、蔡元培、王正廷、袁希涛、聂云台、穆藕初*穆藕初(1876—1943),名湘玥,字藕初,江苏人,中国近代棉花专家。、陈光甫、余日章、严家炽、江谦、沈恩孚、黄炎培、蒋梦麟组成,其中既有教育界名流,又有江浙实业家和政界人士。校董会中的社会人士为南京高师—东南大学提供了经费和政策上的支持,对东南大学建设有很大发言权,进而影响到学校的发展方略。如仅依靠政府拨款,东南大学无力负担邹秉文所期望的教—研—推相结合的农业大学的需求,因此农科从创建之初即依赖社会捐助才能够维持运行,与实业界和地方政坛联系密切。

南京所在的东南地区由于自然条件和历史原因,工商业发达,文化积淀深厚,精英人物云集,对外交流频繁。东南几省的地方精英有意愿也有能力发展科学和教育来服务社会民众。在政府力量相对缺失的情况下,留美学者群体、东南地区实业界、江苏军阀官僚等社会力量成为了促进中国现代科学形成的决定性因素。邹秉文与新近归国的科学家群体利用东南地区的优势,在缺乏中央政府资助的情况下,与各方社会经济、政治力量合作来建设南京高师—东南大学农科,使其在10年间发展到可以与有雄厚美国背景的金陵大学农林科相比肩的地位,为1927年之后中央大学农学院的辉煌奠定了基础。

2 教学—科研—推广相结合的办学理念

图1 1923年出版的《中国农业教育问题》

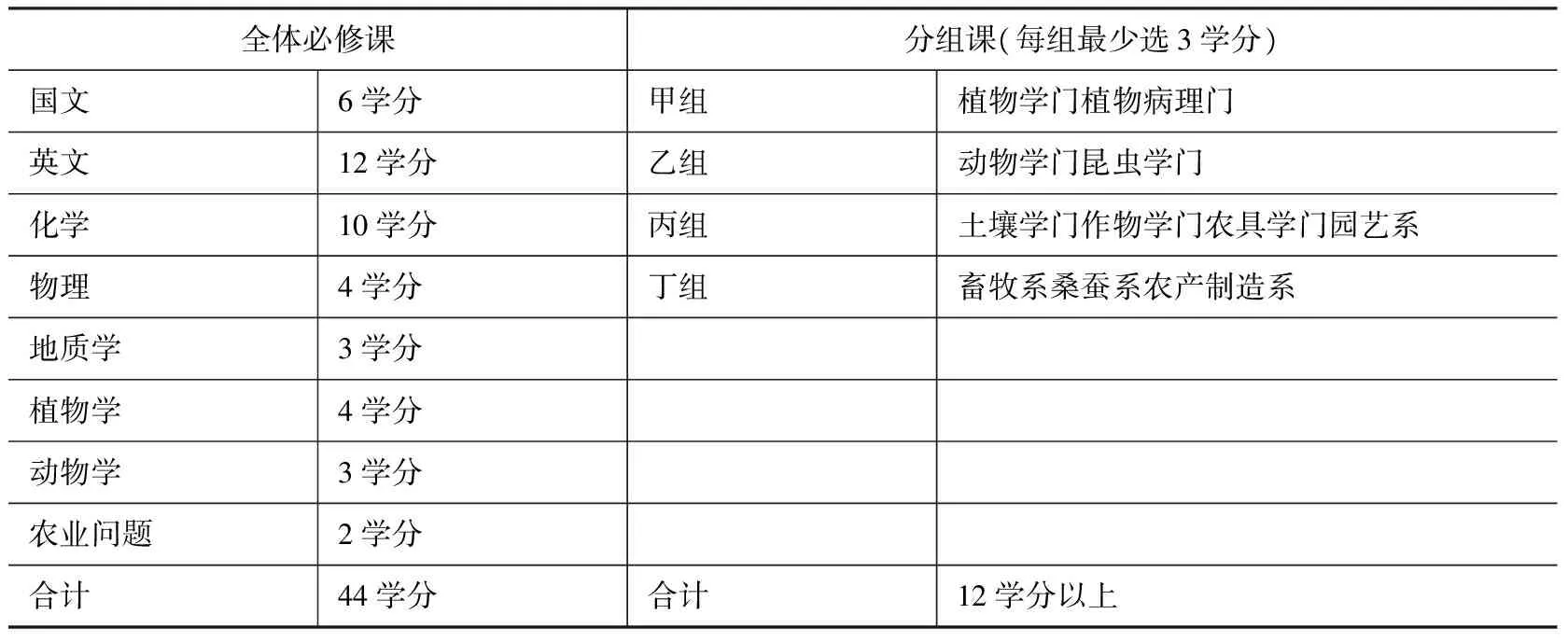

从南京高师农科筹建阶段起,邹秉文便表示要参考美国康奈尔大学农学院的教学—科研—推广模式,建立起适应中国本土环境的农业大学。1921年《东南大学·农科概况》曾言:“……采取欧美事业良法,以定事业之范围。盖尝考美之农科大学,其事业恒分三部,一曰农业研究,二曰农业教授,三曰农业推广。”([2],193页)在其1923年出版的《中国农业教育问题》一书中(图1),邹氏较为系统地阐述了他对农学体制建设的想法。书中汇集了1922—1923年邹秉文所著若干论文,是第一部较为全面地调查探讨全国范围内农学教研的著作。邹秉文在书中明确借鉴了“美国纽约省立康南耳农科大学之设校宗旨”([12],54页),设计了一套教—研—推三者结合的农业教育体系(图2):全国每一省或地区应有一所农业大学,统筹负责本省/地区的研究、教学、推广,各县市设立农业中学或实验站;研究工作主要由农业大学负责,中层和基层农业人员将农学教育和推广由上而下地贯彻下去。

图2 邹秉文1923年构思之中国农业教育体系([12],42—43页)

以当时中国的实际情况,要实现这个构想不管是在人力还是财力都有较大困难。对此,邹秉文建议由中央和地方政府共同承担经费,先择几个重要城市建立起农科大学:

吾国二十二行省每省当然应有一完备农科大学,惟以目前人才与经费之缺乏,不妨于全国先设立农科大学五所,分负高等农业教育机关对于全国农业应尽之责。校址所在似应仿照高等师范区域办法,先规定北京南京与武昌成都广州五处。每校之经费假定五十万元,除国家经费所能供给外,不足之数,应就大学所在区域之省分别担任。譬如每校得之于国家经费为二十万元,其余三十万元,由所在区域之四省平分之,则至多亦不过八万元。([12],49页)

这一建议,一方面可能受到东南大学本身建设模式的启发(北洋政府教育部在东南大学设立之时即责成苏、浙、赣、皖东南四省共同担负该校费用),另一方面明显受到美国的州立农学院/农业实验站模式影响。美国的农业实验站制度始于19世纪后期,在全国每个州至少设立一所,一般依托州立大学农学院而建,进行农学研究与推广,并为大学的农学教育提供辅助。农业实验站的运营与研究经费主要由联邦政府与各州地方政府共同承担(地方财政平均负担60%),其它非政府性质的财源作为补充。这一美国模式的有效运行极大地依赖联邦与地方政府的有效合作。由此可见,1923年时邹秉文仍期待中央政府在中国农学建设方面承担更多责任。而军阀时期的所谓中央政府显然无法担负起这种责任。

由于南京高师—东南大学校方收到的政府拨款捉襟见肘,无力按邹秉文期待的模式建立农业学校,一应人员、经费、设备、场地等困难均需农科自谋解决。邹秉文采取的策略是广泛吸引有相似背景的留学归国科学家加入,并与实业界、地方政府、非政府组织、庚款等展开广泛合作。在邹秉文的努力之下,留学科学家与地方经济、政治势力合作,促进了东南大学农科和东南地区工农业的发展。南京高师—东南大学农科的建设发展过程亦是农业科学受到社会支持后回馈社会的过程。

3 留学归国科学家参与东南大学建设

1917年,邹秉文最初承担南京高师农科主任之时,农科只有邹氏与原颂周*原颂周(1886—1975),字瑞璋,又名原晓溪,广东番禺人,1911年获得美国爱荷华大学农学学士学位,中国近代作物育种学家。两名教员([3],162页)。邹秉文充分利用了自己的留美背景,尤其是就读康奈尔大学、参与中国科学社活动过程中建立起的人脉关系,为南京高师农科招募留美归国科学家,其中尤以农学或生物学人才为主。1918年中国科学社迁回国内时把社团总部和《科学》杂志编辑部设在南京高师,1922年中国科学社生物学研究所在南京建立,很大程度上是由于南京高师—东南大学所汇集的留美归国科学家群体(科学社生物所很多研究人员是东南大学教授兼职)。由于中国科学社在留美学生群体中的地位,东南大学与中国科学社的密切合作使其对留美归国科学家的吸引力进一步加强。

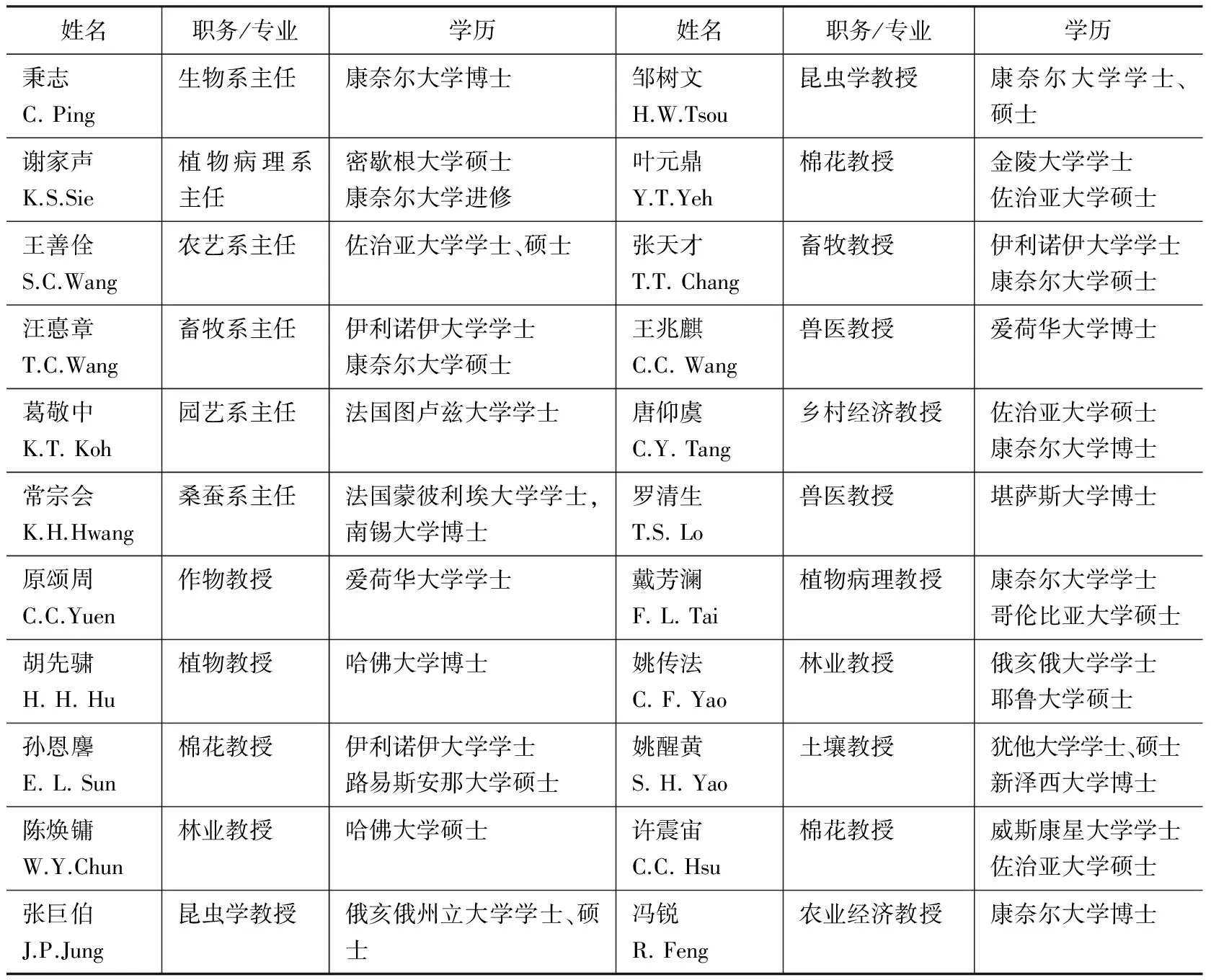

留美学生归国后选择南京以及南京高师—东南大学的原因是多方面的。庚款设立初衷是学习美国知识以富国强民,学生攻读方向以理、工、农、医等应用性较强的学科为主。中国科学社在康奈尔大学成立之时,其宗旨即是“提倡科学,鼓吹实业,审定名词,传播知识”([4],12页),大部分科学社成员归国后求职倾向于理工相关的学术或实业机构。南京高师—东南大学所处的江浙地区文化、经济发达,20世纪初,东南一带的上层人士认识到现代科技和教育能够促进地方发展,他们也致力于发展科技和教育。例如20世纪10年代张謇、穆藕初、荣宗敬*荣宗敬(1873—1938),名宗锦,字宗敬,江苏人,中国近代民族资本家,曾被誉为“面粉大王”“棉纱大王”。等诸多地方实力人士已经认识到现代科学技术对于农业、工业和国民经济发展的重要性,并尝试通过兴办新式学校、引进现代技术和实验方法、启动各种研究项目等方法来促进工农业发展,这些尝试急需熟悉现代科技的专业人员作为知识和技术上的支持。留美归国科学家是当时科研人员中的翘楚,自然成为地方实力派的争取对象。地方实力派对南京高师—东南大学的资助,使得该校具备了优于其它国立机构的物质基础。此外,第一代留美归国学者担负着将中国科学体制化的任务,其中很多人所抱的理念是借鉴美国模式来建设中国人自己的学术机构,而南京的金陵大学、北京的协和医科大学等美国背景的机构虽然有较优越的物质支持和浓厚的教研气氛,但其由外籍人士主导,不利于中国学者独立自主地工作。因此,有国立之名、受地方实力派支持的南京高师—东南大学成为这些留美归国科学家的较优选择,他们汇聚于此,极大提升了南京高师—东南大学的学术实力,并进一步吸引了后来归国者加入。而其在学术上取得的成就,也进一步吸引了包括政府、实业家在内的各种地方势力的注意,为学院发展赢得了进一步的支持。至1925年,东南大学农科已有农艺、畜牧、园艺、桑蚕、生物、植物病虫害6个系,教授26名*恽宝润在《农学家邹秉文》一文中提到了东南大学的办学情况,但他对一些事件发生时间等细节记述不很准确,本文中的时间和事件细节以其他档案等原始文献为准。[3,13],除两人为留法归国外,其余24人全部为留美归国,其中康奈尔大学农学院的毕业生有10名(表1)。

表1 1925年夏东南大学农科教授名单[14,15, 16]

续表1

4 南京高师—东南大学农科教学体系的完善

20世纪初,我国现代农业教育虽然已经初步建立,但有很大局限性:保留了浓重的传统封建模式的同时又生搬硬抄日本和西方国家的教育制度,严重缺乏因地制宜的教材和师资,理论脱离实际,教员只教书,研究工作做得不够,高等农业教育多数未达到大学本专科程度。对农业生产者的教育十分薄弱。总体上我国农业学校数量少、规模小,对改进中国农业发挥的作用极为有限([17],27—28页)。

南京高师农业专修科在拥有可靠的师资力量之后,对教学进行改革,改变了当时国内农校过度强调授课,轻视实践和科研的状况。1920年前后,邹秉文与南京高师—东南大学同事开始结合中国的自然条件编写各种生物学、农业科学的教科书,如邹秉文、钱崇澍、胡先骕合著的《高等植物学》(1923),陈桢的《普通生物学》(1924)等,均以中国的例证来讲解各种农业、生物学知识,使学生在学习过程中更容易掌握中国的农业情况。同时,南京高师—东南大学农科规定教授只讲授研究方向相关课程,无需兼授自身专业之外的课程,以保障授课之余对专业进行深入的研究和田间实验,取得研究成果之后,和相关单位联系,将成果向农民推广*邹秉文在1923年《中农业教育问题》中的诸多章节对实践性教学的重要性进行过详细解释,并希望能推广到国内其他农校。。

1917年南京高师农科成立之初为三年制专科,由邹秉文和原颂周讲授全部生物和农学相关课程,至1921年扩建东南大学农科,设定为四年制本科,学分制,对学生修习课程做出了较详细的规定。其必修课部分见表2。

表2 东南大学农科必修课

此外,在第一学年结束之时,学生应确认一系或门为专习主科,商请该系或该门的一名教授为指导员,指定必选课程。必修、必选课程之外,经指导员同意后学生可修习农科其它课程,任选课总学分不得超过16学分。除课程学习之外,学生亦须参与科研与实习:“在修业年内须到指定地点实习农事,至少以两暑假为限,每暑假实习时间定为八星期,每星期工作48小时。”([2],194页)其中第一个暑假为一般农作物实习,第二暑假做其所学专业的实习。这种要求使得学生能从实践中验证理论知识,做到结合实际、学以致用。学生中科研、实习表现优异者毕业后可获得留校任助教的机会。

这一时期东南大学农科聚集了一大批领袖级科学家,如过探先、秉志、谢家声、钱崇澍、胡先骕、张景钺、戴芳澜等,培养的学生中亦不乏金善宝*金善宝(1895—1997),浙江诸暨人,中国小麦科学主要创始人。1917年考入南京高师农科,1920年南京高师毕业,入东南大学大胜关农事试验总场任技术员,1926年通过补修课程获得东南大学农科本科学位。1930—1932年获浙江省官费资助赴美国康奈尔大学、明尼苏达大学进修。归国后长期任中央大学农学院教授,曾培育出“矮立多”“中大2419”等优质小麦品种。、冯泽芳*冯泽芳(1899—1959),浙江义乌人,中国棉作学主要奠基人。1918年入南京高师农科,南京高师改组东南大学之后,补读学分后于1925年完成东南大学农科本科学业,1930—1933年在美国康奈尔大学进行棉花遗传学、细胞学的研究学习,获博士学位。归国后先后任职中央农业实验所、中央大学农学院等机构,抗战时期主持政府棉业改进工作。、周拾禄*周拾禄(1897—1979),浙江义务人,1921年毕业于南京高师农科,20世纪三四十年代先后在中央大学农学院、全国稻麦改进所、中央农业实验所负责水稻改良,建国后曾主持江苏省稻作研究。这样抗战时主持重点农学科研机构、研究稻麦棉增产,建国后领导全国作物改进事业的农学家。这些科学家使得东南大学的教学和科研水平在短短几年时间内有了极大的飞跃*1922年孟禄(Paul Monroe)代表美国洛克菲勒基金会对中国的高等教育和科研机构进行考察后认为当时中国人主办的机构(包括东南大学)的科学研究与教育进展极为缓慢,顾临(Roger S. Greene)对当时中国科学的描述为:“1920年代中国的科学教育依然是‘沉闷乏味’。”(Chinese scientific education of the 1920s remained a ‘dreary’ affair.)([18],116页)。而1926年久野吉三郎(Kuno, Yoshi Saburo,又译“誉志久野”)所著《东方的教育机构:参考其与美国高等院校的联系》(Educational Institutions in the Orient with Special Reference to Their Relationship to Colleges and Universities in the United States)的第二册中国部分已列出7所具备美国大学同等教学水平的中国大学,东南大学为其一。。作为例证,美国教会主办的金陵大学农林科在1926年时已经将东南大学农科列为自身发展必须重视的中方竞争对手[9]。邹秉文主导的南京高师—东南大学农科为这些顶尖科学家、农学家在国内启动教学与科研事业提供了保障与扶助,其对20世纪中国生物学、农学的深远影响可想而知。

在正式的三或四年制大学教育之外,南京高师—东南大学农科与政府、实业界保持密切联系,开展各类暑期学校、短期培训班、讲习班,对全国各省保送的进修人员进行数日至一年的培训,择其中优秀者留在农科的各试验农场任职以充实学校的教学与实践力量,其余分配回其生源地。这种短期非学位性教育一方面为各省、县、及基层培养了农业技术人员,另一方面将农学院师生所取得的成果推广开来。

5 针对地方需求的农学科研与推广

如前所述,当时中央政府能够提供的支持极为有限,南京高师—东南大学的教学、科研与推广工作很大程度上是依赖东南各省的实业界或地方政府等势力与汇聚在南京高师—东南大学的学者群体互相合作来进行的。对农科来讲,这种合作一方面为农科的学术发展获得支持,另一方面有助于将农科的科研成果在农业、工业、社会生活中推广开来,从而满足东南地区农业与实业界生产中的迫切需求。由于资助一方往往有较明确的需求,农科的工作应用性和指向性较强,研究与推广结合紧密。以下选择几个例子来解析这种合作。

5.1 与上海华商纱厂联合会合作进行的棉花改良研究

邹秉文在建立农科之时就有意要解决当时中国人民最紧迫的困难,与衣食紧密联系的稻、麦、棉研究自然成为重点。20世纪10年代后期,东南地区的绅商如张謇、穆藕初等人对农学教育和科研对实业救国的重要性也有深刻认识,当时该地区正倡导科学植棉,有意邀请农业科学家进行植棉改良与推广以协助其纺织工业发展。南京高师农业专修科在当时东南地区教学科研机构中学术水平较强,且邹秉文已与当地实业家有一定往来,因此成为棉纺织业中意的合作对象。1916—1918年,上海华商纱厂联合会由主席穆藕初牵头,在江苏、河南、河北、湖北四省购置田地1500余亩辟为棉花试验场。1919年,该会将所有农场交由南京高师农科,委托邹秉文及南京高师农科开启棉花改良研究推广的项目。项目初始年经费20000元,目标覆盖全国范围。南京高师农科随即聘用了五位棉花专家参与该计划,进行农艺、植物病理、虫害、土壤、肥料等方面的研究,并“组织了棉作推广改良委员会,以过探先为主任,孙恩麐*孙恩麐(1893—1966),江苏高邮人,棉花科学家、农学教育家。1914年以庚款学生身份赴美,1917年获伊利诺伊大学农学学士,1918年获路易斯安那大学硕士学位。为主任技师,王善佺、叶元鼎为技师”([3],167页)*恽文中对上海华商纱厂联合会资助南京高师—东南大学棉花项目发展描述为1921年正式开始,1923年资助终止,邹秉文获得中基会资助。然而邹秉文书信和《南京大学百年实录·中央大学史料》均记录为1919年开始,1923年仍在顺利进行,且中基会1924年才正式成立。故而本文中对时间细节主要参照康奈尔大学所藏邹秉文书信和中央大学史料。来指导监督整个项目,冯泽芳、胡竟良等南京高师、东南大学农科的优秀学生亦参与其中。同时,农科在院本部建立了棉花研究实验室,并整合各地的棉花试验场,重点研究棉花育种选种、种植方法改进、病虫害控制、农具改良等。1920年和1921年,项目年经费增加至3万元([14],46—47页)。

南京高师—东南农科的棉花项目在随后五年间取得丰硕成果,主要包括:驯化引进美棉,如高产速熟的脱字棉(Trice)、长绒的爱字棉(Acala)等*上海各纱厂曾资助金陵大学邀请美国棉业专家柯克来华考察一年,柯克认为脱字棉最适合中国气候,可在全国推广。其后南京高师农科和金大农林科都对该棉种进行过驯化和推广研究。南京高师对脱字棉的驯化始于1919年,由上海华商纱厂联合会资助,在河南、河北、湖北、江苏等地进行([19],1页,46页)。金大于1920年设立棉作改良部,在美籍专家郭仁风(J. B. Griffing)主持之下对美棉进行引种驯化([20],28页;[21],80页)。;改进中棉,培育出出成熟期、产量、棉质与脱字棉相当的鸡脚棉以及品质与爱字棉相当的孝感光籽棉等;因地制宜地改进植棉方法;推广改良棉种与种植方法,在郑州、江浦、江阴等地推广范围达3500余亩棉田,脱字棉、鸡脚棉实际种植的产量比未经改进的本地棉提高2—3倍。对中棉病害、分类进行实验研究,最早整理研究中国种植的亚洲棉的论述《中棉形态及其分类》就是由当时还在东南大学农科就读的冯泽芳所著。

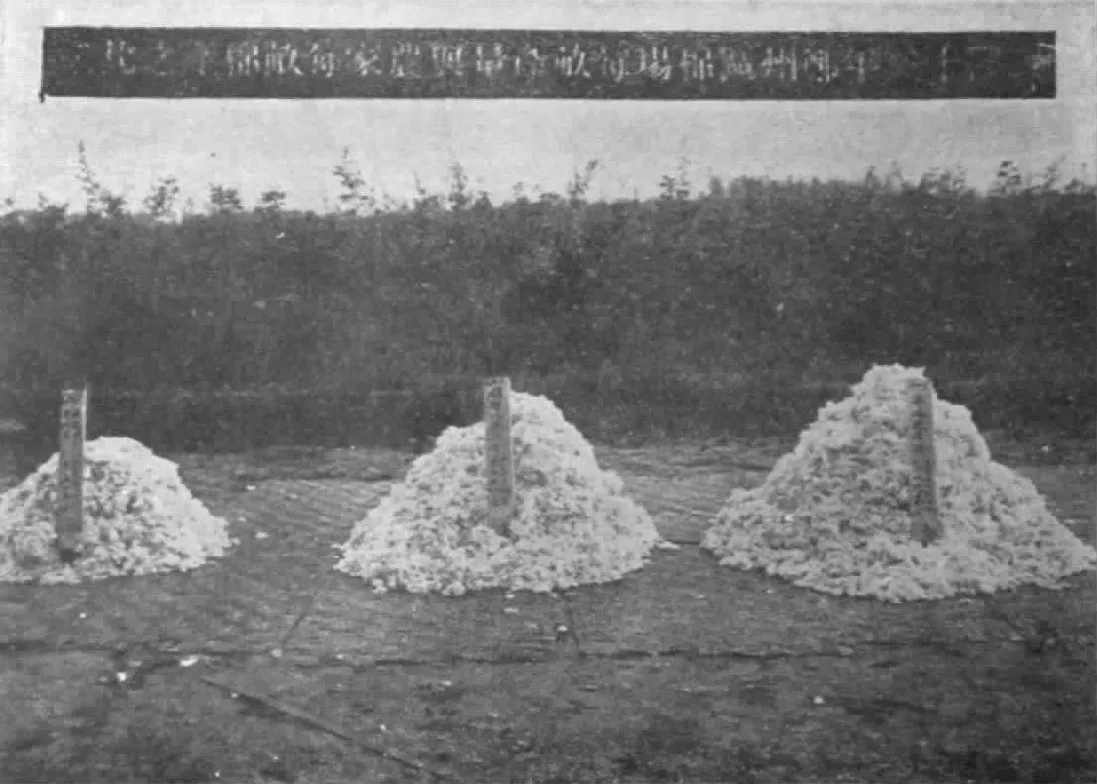

此外,作为华商纱厂联合会资助的推广项目的一部分,南京高师—东南大学农科开办了一系列植棉专科、植棉讲习班,对各省保送的学员进行短期培训,培训结束后将学员分配至各地农学机关或试验农场工作。其试验场通过出版发放白话文的棉花科普手册、组织棉农接受培训等方式进行基层科普与推广。农科这一时期的棉业工作,一方面提升了棉花产量,使中国棉纺织工业的原料不再依赖进口;另一方面,为我国棉业改良事业培养了不同层面的骨干力量,对东南地区乃至全国的棉业起到了极大促进作用(图3)。

5.2 与上海面粉工会合作的谷物研究

1920年起,当时由面粉大王荣宗敬领衔的上海面粉工会以一笔每年6000元的基金资助东南大学农科进行谷物改良实验。当年,东南大学农科在明故宫遗址建立了小麦实验站。次年,又在南京郊区的大胜关一带以长期租赁形式获得1300余亩田地作为试验场地,秋季种植小麦,夏季进行水稻研究([14],53—54页)。1927—1928年东南大学改组为国立中央大学,该试验场遂成为中央大学农学院的试验总场。稻麦研究由原颂周*1926年原颂周离职后由美国加州大学毕业的郝象吾(别名郝坤巽,Dr. Kwen S. Hor)和日本东京帝国大学毕业的顾复(字震吉,Mr. C. C. Ku)接任[22]。和孙恩麐主持,挑选南京高师农科优秀毕业生如金善宝、周拾禄等人任助教或技师,主要进行水稻和小麦的选择育种研究,并对各地水稻栽培情况、稻米品质、小麦分类、稻麦病害等课题进行考察研究。

图3 图为东南大学农科郑州试验场1925年棉花改进成果①

至1925年,大胜关农场选出东莞白、江宁洋秈二种育成纯种,交由面粉公会在江宁一带推广种植([15],203页)。小麦则育成武进无芒、南京赤壳广泛推广,较当地原有品种增产40%以上,并且穗粒饱满,品质较普通小麦大大提升([14],55—56页)。*郑州试验场成立于1919年,面积420亩,工作重点是驯化美国脱字棉适应河南气候与土壤条件。至1923年,试验田的棉产量达到每亩94斤。驯化棉种经推广后,当地农民种植的平均亩产78斤,而未经改进的本地棉平均产量仅为每亩59斤。次年,东南大学农科棉作推广人员在郑州试验场附近向190余户棉农免费散发出14000斤改进棉种,种植面积达2761亩,见[19]。左:未经改良本地棉;中:推广后农民种植的驯化脱字棉;右:试验农场的脱字棉。

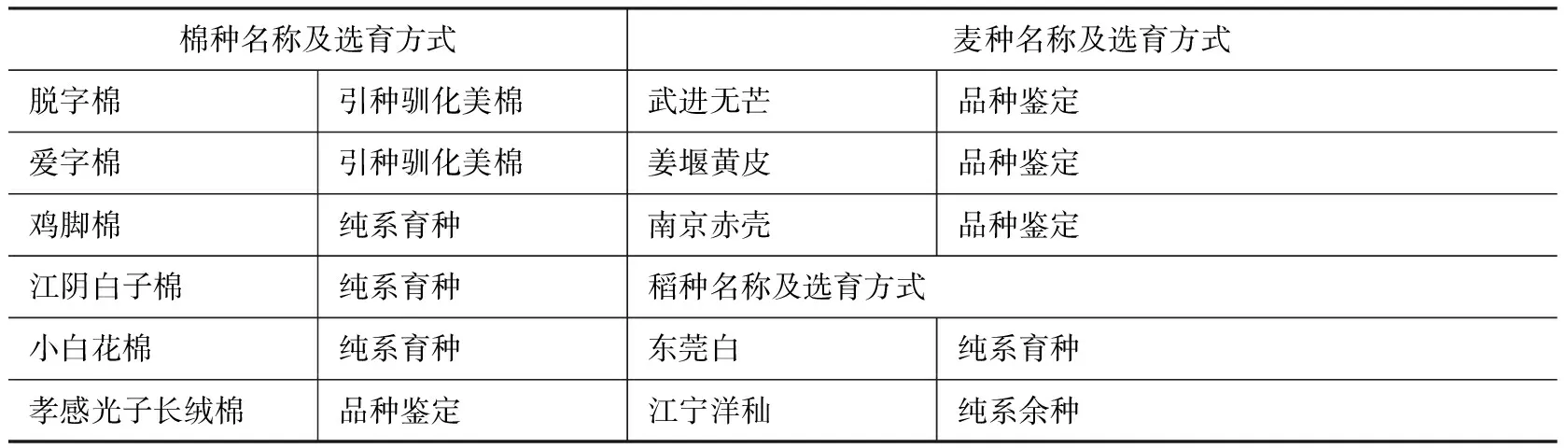

表3 南京高师—东南大学农科稻麦棉育种成果不完全统计表(至1925年)

资料来源:根据[14],47—57页整理

5.3 与江苏地方政治势力的合作

除实业界之外,东南大学与地方政府和军阀保持紧密联系以谋求资助。例如,东南大学的孟芳图书馆即是1922年郭秉文校长说服江苏省军阀齐燮元出资捐建。农科与南京、镇江等地农业机关和公立棉场合作,进行棉花品种栽培上的协调和售卖上的合作等等。而江苏省昆虫局是东南大学农科与地方合作进行科研、推广较为成功的例子。1920年邹秉文建议“由江苏省政府、发行通泰盐垦公司债票银团与南京高师农科通力合作,聘请世界著名昆虫专家来华,设立江苏省昆虫局”“昆虫局设在南京高师农科内,筹备事宜由南京高师农科负责办理,至于聘请国外技师,则以省长名义行之”([3],169—170页)。经邹秉文多方筹措,江苏省昆虫局于1922年1月1日成立,局址设在东南大学农科院内,美国加州大学昆虫系主任吴伟士博士任局长兼总技师,其他技师皆由东南大学农科教授兼任,如张巨伯*张巨伯(1892—1951),广东鹤山人,1917年获得俄亥俄州立大学昆虫学硕士学位,中国著名昆虫学家、农业教育家。、邹树文*邹树文(1884—1980),江苏吴县人,邹秉文的堂兄。1911年康奈尔大学农学学士,1912年伊利诺伊大学硕士。中国近代昆虫学奠基人。、胡经甫*胡经甫(1896—1972),祖籍广东三水,生于上海。东吴大学生物学学士、硕士,康奈尔大学昆虫学博士。中国著名昆虫学家、教育家。等,东南大学农科病虫害系的学生可参加该局的科研、防治等活动,获得实习机会。吴伟士回美后,昆虫局由东南大学农科的谢家声主持,直至1927年南京国民政府成立后停办。江苏省昆虫局成为中国昆虫学研究的发端,并为此后的病虫害防治事业打下一定基础([3],169—171页;[24],92页)。

东南大学农科在稻麦棉改良方面的突出成果进一步引起了地方政府的注意与信任。1922年,江苏省政府教育厅、实业厅与江苏教育实业联合会拟定并通过了《实行全省农业组织系统案》,以东南大学农科为江苏省农业改良事业的总机关,并规划50000银元作为补助经费。该款项之后被削减为25000元,1923年实际落实15000元。凭此资助,东南大学加强了在江苏省的农业推广力度,具体举措包括:在江苏省境内的4个实验站(江浦、劝业、洪武、杨思)向附近农民免费推广将已育成的稻麦棉品种;举办植棉专科培训甲种或以上农业学校毕业生;举办棉场职员研究会;在江浦附近推广区域举办农事改进讨论会,免费指导农民学习农学知识,改进耕作技术;组织青年植棉竞进团;推广改良农具;拍摄或译制农业改良影片;出版推广书刊。1922—1923年,东南大学农科教师对江苏省全省60余县的农业生产状况和农事机关进行了考察,并拟定了全省范围的农事改良计划[15]。可惜1924年江浙战争爆发之后,苏省教育实业联合会的资助即告中断,该改良计划亦不了了之([14],53页)。

6 动荡历史背景下的农学探索与挫折

由以上几例可见,东南大学农科的工作由留美归国科学家主导,研究、教学、推广并重。邹秉文和农学院的其他领导者如过探先、谢家声等均为美国康奈尔大学毕业,其工作受康奈尔模式的影响。然而军阀时代的中国,社会动荡,中央政府缺位,地方实力派虽有意资助农学发展,但无法为东南大学农科提供全面且长期稳定的支持。因此,农科在借鉴康奈尔模式时不得不因地制宜地做出取舍。例如,由于其资助主要来自实业界和地方势力,工作重点需要满足实业界和当地社会经济的实际需求,东南大学农学院的科研很大程度上围绕稻、麦、棉作物增产来进行。这一时期确立起的以稻麦棉增产为重点的研究方针一直影响到20世纪30年代之后的中央大学农学院*作为对比,20世纪二三十年代美国势力主持下金陵大学的农学教研虽然也深受美国康奈尔大学农学院影响,但其作物研究覆盖更多作物,棉麦之外还有小米、高粱、玉米等,研究项目也更多涉及农业化学、遗传学等基础学科,与东南大学农科(1927年之后的中央大学农学院)侧重明显不同[25]。。

然而无论地方政府还是实业界,受局势动荡影响,都无法保证对东南大学农科进行持续稳定的资助。以邹秉文为首的南京高师—东南大学农学家亦不得不随时调整工作理念与方针,以适应变化形式。1924年,江浙战争爆发,并触发了第二次直奉战争,全国政局变动很大。江苏省政府财政预算紧张,对东南大学农科的拨款计划取消,刚启动一年的全省农业改进项目随即被搁置。随着军阀混战加剧和罢工频发,上海实业界受到较大冲击。至1925年,面粉业和纺织业的资助也相继中断。东南大学农科的研究与推广工作陷入困顿。

此时恰逢1924年中华教育文化基金董事会(以下简称“中基会”)成立。中基会由10名华人和5名美籍人士为董事,管理美国退还的第二批庚子赔款以支持中国科教事业。董事中包括郭秉文、蒋梦麟、黄炎培、孟禄等在东南大学工作或与东南大学关系密切的人员。作为留美归国群体,东南大学农学家们很自然地向中基会请求帮助。因此,邹秉文于1925年夏发出两封信(见图4),申请中基会资助东南大学农科的稻麦棉项目。在1925年6月1日所发的第一封信中,邹秉文认为,发展农业是解决当时中国主要问题的根本途径,并详细阐述了关于农学研究有助于农业增产、消除贫困、发展工业、加强公共教育、消除兵乱和割据、最终实现国家统一的观念。相比1923年他发表于《中国农业教育问题》中的观点,此时邹秉文表达了对中央政府的极度失望:“我们的中央政府长期以来无视这一事业[农业]的改进。即便曾经在这方面进行过尝试,也未能建立起合理的体制,因此没能取得任何值得一提的成果。”([19],1页)在阐述农科的工作计划时,邹氏亦强调:“实验站的经费与管理不可由中央政府控制,应专门设立基金会。”([19],33页)

图4 邹秉文1925年致中基会的两份申请信的封页

1926年2月,中基会决定拨给东南大学农科每年35000元的资助以维持其作物改良研究。随后,财政状况好转的江苏省政府亦决定恢复1922年起计划的对农科每年50000元的资助[26],东南大学农科的经济窘况大大得到缓解。邹秉文在1926年5月12日致洛夫*洛夫(Harry H. Love, 1880—1966),美国农学家,康奈尔大学农学院作物育种教授、系主任,20世纪二三十年代长期在华进行农业研究推广工作,曾任中央农业实验所总技师、中美农村复兴联合会委员等职。与邹秉文、谢家声、沈宗瀚等中国农学家关系密切。其倡导的纯系育种法对民国时期的作物改良研究影响重大。的私信中表示:“从今后我可以更关注农科本身的改进了。”这一年除稻麦棉研究和推广之外,东南大学农科桑蚕、植物病理、畜牧、园艺等方向的研究也逐渐得以开展。例如罗清生的血清研究即是在获得庚款资助之后开展起来,为20世纪20年代之后在我国工商业发展过程中占重要地位的农产品检疫工作打下了技术基础。同时,邹秉文继续引进从发达国家留学归国的农学家,并邀请世界知名学者来华进行3到5年的长期工作,美国的昆虫学家吴伟士、作物育种学家洛夫均在邹秉文考虑邀请范围之内[27]。

但是1925—1927年间,随着北伐战争和国民革命军占领南京等一系列政治事件,东南大学经历了一系列风波和人事变动,原东南大学校长郭秉文被迫辞职离开南京,各院系主任乃至普通教授均有牵涉,农科也未能幸免。1927年前后戴芳澜等骨干教授先后转入同城的金陵大学农林学院[8,13]。1927年4月国民党占领南京后,邹秉文也离开东南大学,经过在河南、广西等地进行的几次不成功的农业改进计划后,1929年起他接受国民政府任命,成为上海商品检验局局长,为中国建立起第一套科学的商业检疫体系;1932年起他转投上海商业储蓄银行任襄理。虽然离开教育界,邹秉文依然通过各种方式促进中国农业发展,例如为洛夫20世纪30年代来华指导作物改良提供经费担保,倡导成立中央农业实验所并为之筹款等等。而邹秉文一手创建的农科,在东南大学被国民政府改组为国立中央大学之后,成为了中央大学农学院,民国中后期始终在国内农学机构中居于领军地位。

7 结语

农业科学由于关系国本,其改进与发展往往需要政府的参与和支持。中国农业近代化过程展开于军阀混战、社会动荡的年代,中央政府在科教和农业发展中处于缺失状态。当时的中国不具备自上而下推动农业科学化或农学体制化的条件。邹秉文在南京高师—东南大学农科主持工作的10年也是现代农业科学、生物学在中国建立并开始体制化的时间。以邹秉文为代表的留美归国科学家作为当时的农学精英,掌握较为先进的科学知识和教学研究能力,在缺乏中央政府扶助的情况下,利用东南地区相对优越的经济文化条件,与地方实业界、政界等诸多力量展开多种形式的相互合作,建立起东南大学农科这样一所教学—科研—推广相结合、成就卓著的高等农业教育与科研机构。东南地区的多种地方势力有意愿和能力为南京高师—东南大学这样的学术机构提供支持,聚集在南京高师—东南大学农科的学术精英又将其教学科研成果推广到东南地区的工农业生产中去。在科学精英与地方实力派的合作之下,东南大学农科以教学—科研—推广相结合的模式为中国科学和农业的发展培养了不同层面的人才,促进了针对地方需求的农学科研的发展,并有效地推动了东南地区整体工业、农业、文化科教的发展。

与通常由中央政府推动的科学相比,这种依靠实业界、地方上层等力量发展起来的农业科学有一定的局限性,例如侧重应用性、地方性,基础研究相对薄弱;因地方势力能力有限、态度易变化,农业科学所获得资助受时局动荡影响较大,缺乏体制保障导致其不够稳定等等。由于庚款归国学生占大多数,东南大学的农学家们在中国科学社的帮助下,以有海外背景的实力人士、庚款(中基会)作为后盾,在一定程度上弥补了地方支持的不足,保障农科和农学工作的延续性。东南大学农科的历史表明,中国现代科学在早期阶段并没有因为中央政权缺失、体制保障和支持匮乏而停滞不前,而是由受西方发达国家影响的科学精英阶层与地方上多种社会力量合作,一方面建立高水平的科研教学机构,推动科学的形成和体制化,另一方面以适应地方的科学回馈社会。邹秉文与南京高师—东南大学农科即是中国科学近代化这一事业的重要组成部分和典型代表。

致 谢 感谢合作导师杨舰教授在本文成稿过程中给予的指导及意见!

1 校史编委会. 南京农业大学史1902—2004[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2004.

2 东南大学农科概况·学规[A]. 南大百年实录编辑组. 南大百年实录·中央大学史料选[C]. 南京: 南京大学出版社, 2002.

3 恽宝润. 农学家邹秉文[A]. 中国人民政治协商会议全国委员会, 文史资料研究委员会. 文史资料选辑(第30卷第88辑)[M]. 北京: 中国文史出版社, 1983. 154—194.

4 张剑. 科学社团在近代中国的命运: 以中国科学社为中心[M]. 济南: 山东教育出版社, 2005. 48—55, 325—330.

5 周桂发, 杨家润, 张剑. 书信选编[A]. 中国科学社档案资料整理与研究[C]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015.

6 林丽成, 章立言, 张剑. 发展历程史料[A]. 中国科学社档案资料整理与研究[C]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015.

7 郭秉文. 代理校长郭秉文关于本校概况报告书(1918年10月)[A], 南大百年实录编辑组. 南大百年实录·中央大学史料选[C]. 南京: 南京大学出版社, 2002. 52—65.

8 许小青. 政局与学府: 从东南大学到中央大学, 1919—1937[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009.

9 冒荣. 至平至善鸿声东南: 东南大学校长郭秉文[M]. 济南: 山东教育出版社, 2004.

10 东南大学高等教育研究所编. 郭秉文与东南大学[M]. 南京: 东南大学出版社, 2011.

11 东南大学与南京高师师消息等报导(共13篇)[A]. 南大百年实录编辑组. 南大百年实录·中央大学史料选[C]. 南京: 南京大学出版社, 2002. 168—176.

12 邹秉文. 中国农业教育问题[M]. 上海: 商务印书馆, 1923.

13 程光胜. 戴芳澜传[A]. 北京: 中国科学院微生物所, 2008.

14 邹秉文. The Second Letter to the Board of Trustees of the China Foundation for the Promotion of Education and Culture(致中华教育文化基金董事会的第二封信)[A]. The College of Agriculture National Southeastern University. Harry H. Love papers, Box 1, folder 96, Tsou, P. W. [R]. 1925—1937. 美国纽约州伊萨卡: 康奈尔大学图书馆, #21- 28- 890.

15 东南大学农科民国12年度执行改良苏省农业计划经过情形报告[A]. 南大百年实录编辑组. 南京大学百年实录·中央大学史料[C]. 南京: 南京大学出版社, 2002.

16 国立中央大学农学院校友录[A]. 国立中央大学农学院院友会编印, 1947.

17 包平. 二十世纪中国农业教育变迁研究[M]. 北京: 中国三峡出版社, 2007.

18 Reardon-Anderson J.TheStudyofChange:ChemistryinChina, 1840—1949[M]. Cambridge University Press, 2003.

19 邹秉文. The First Letter to the Board of Trustees of the China Foundation for the Promotion of Education and Culture (致中华教育文化基金董事会的第一封信)[A]. The College of Agriculture National Southeastern University. Harry H. Love papers, Box 1, folder 96, Tsou, P. W. [R]. 1925—1937. 美国纽约州伊萨卡: 康奈尔大学图书馆, #21- 28- 890.

20 沈志忠. 美国作物品种改良技术在近代中国的引进与利用——以金陵大学农学院、中央大学农学院为中心的研究[J]. 中国农史, 2004,(4): 24—31.

21 张剑. 金陵大学农学院与中国农业近代化[J]. 史林, 1998, (3).

22 邹秉文. 1926年6月24日致洛夫书信[A]. Harry H. Love papers, Box 1, folder 96, Tsou, P. W. [R]. 1925—1937年. 美国纽约州伊萨卡: 康奈尔大学图书馆, #21- 28- 890.

23 国立中央大学作物研究报告·第二册·中国小麦分类之初步[A]. 1929年再版.

24 章楷. 近代农业教育和科研在南京——“民3以后中国农业教育和科研中心在南京”一说的探析[J]. 中国农史, 1992, (4): 90—94.

25 陈裕光, 谢家声. 1930年3月22日致中基会的英文申请信[A]. 金陵大学农学院. 金陵大学校长陈裕光与农学院院长谢家声向中华教育文化基金董事会申请研究补助金的文书(英)[R]. 1930年5月. 南京: 中国第二历史档案馆藏, 六四九- 2331.

26 邹秉文. 1926年3月4日致洛夫书信[A]. Harry H. Love papers, Box 1, folder 96, Tsou, P. W. [R]. 1925—1937年. 美国纽约州伊萨卡: 康奈尔大学图书馆. #21- 28- 890.

27 邹秉文. 1926年5月12日致洛夫书信[A]. Harry H. Love papers, Box 1, folder 96, Tsou, P. W. [R]. 1925—1937年. 美国纽约州伊萨卡: 康奈尔大学图书馆. #21- 28- 890.

Collaboration between Agricultural Scientists and Local Powers in Early Republican China ——Zou Bingwen and the College of Agriculture at Southeastern University

GENG Xuan

(InstituteofScience,TechnologyandSociety,SchoolofSocialSciences,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China)

Modern Chinese agricultural sciences were established and institutionalized during the early Republican era. The College of Agriculture at National Southeastern University played essential roles in the development of Chinese agricultural sciences. Early Republican China was characterized by warlords and chaos. The so-called central government was so feable that could not sponsor science and education effectively. Zou Bingwen and his colleagues borrowed support from social powers including local industry and American-trained scientists. They achieved remarkable success in establishing the College of Agriculture at Southeastern University, and set foundation for twentieth-century Chinese agricultural and biological sciences. Promoted by both local social powers and domesticated American Agricultural ideology, Agricultural science at the Southeastern University combined education, research, and extension, and highly focused on practical research to fulfil local demands. Case studies of Zou Bingwen and Southeastern University suggest that in the chaotic warlord era, Chinese science did not collapse, but got modernization and institutionalization with facilitation of social powers.

agricultural science in republican China, Zou Bingwen (Tsou Ping-Wen), National Southeastern University, american-trained chinese scientists, local

2017- 01- 24;

2017- 04- 21

耿瑄,1984年生,北京人,清华大学科学技术与社会研究所博士后,主要研究方向为中国近现代科学史、农学史。

清华大学自主科研计划“中国近现代科学技术的社会史研究”(项目编号:2012THZ0)。

N092

A

1673- 1441(2017)02- 0143- 16