淮南煤田地质调查与“大淮南盆地”概念的提出

叶雪洁 石云里

(中国科学技术大学科学技术史,合肥230026)

淮南煤田地质调查与“大淮南盆地”概念的提出

叶雪洁 石云里

(中国科学技术大学科学技术史,合肥230026)

淮南煤田是安徽省煤炭资源开发最早的煤田。本文以“大淮南盆地”概念为核心,以淮南煤田的地质调查过程为轴线,探讨淮南煤田地质调查由点及线再到面的过程,围绕舜耕山岩层倒置现象的发现、舜耕山及上窑矿区向斜结构的揭示、“大淮南煤田”概念的提出,到“大淮南盆地”概念的最终确立这四个方面,厘清了淮南煤田地质构造认识的全过程,强调了煤田地质调查的积累性和重要性。

淮南煤田 地质调查 大淮南盆地

淮南煤田是中国五大煤炭基地之一,其地处华东,临近长三角,经济地位十分重要。淮南煤矿的开采虽然起步很早,但其大发展却直接得益于20世纪上半期通过地质调查而提出的“大淮南盆地”概念,这一概念的最终提出者是我国著名的地质学家谢家荣(1898—1966)。“大淮南盆地”是由正北的明龙山、正东的上窑山、正南的舜耕山以及西南的八公山所圈成。图1中虚线区域即为大淮南盆地的范围,形似西西北—东东南的矩形。地质学界将谢家荣的这一重要贡献评价为“丰功伟识,永垂千秋”[1],可见这一概念提出对发展淮南煤矿有重要意义。其实在谢家荣提出“大淮南盆地”概念之前,已经有几代地质学家对该煤田进行过系统的地质调查,为这一概念的形成奠定了十分重要的基础。目前,国内矿业史界对谢家荣贡献的著述和分析较多[2],但对导致这一发现的前期积累的相关研究涉及较少。本章拟以相关历史档案为基础,结合其他史料,对20世纪上半期针对淮南煤田的地质调查过程及其相关背景进行梳理,试图弥补今人对这段历史研究的空缺。

图1 皖北大淮南盆地地质图.谢家荣.1947年([22],439页)

1 舜耕山岩层倒置现象的发现

开发矿藏,首先靠地质调查。淮南煤矿的开采最早可追溯到明清时期,开采地点就在舜耕山下,淮南煤田地质调查起步于舜耕山煤田。

由于受到生产力水平和技术手段的限制,加上市场消费能力有限,早期的煤矿开采只能用土法采掘一些露头煤,且开采时断时续。随着清末洋务运动兴起,淮南的官私煤窑有较大的发展,但直到1911年4月当地第一个近代商营煤矿公司“安徽怀远县大通煤矿有限公司”开工,那里的煤炭生产仍以土法开采为主,没有出现过系统性的矿产调查工作。1912年秋,该公司更名为“大通煤矿合计公司”,计划采用近代采矿技术。鉴于“西土治地质学者,视山之土石,即知其中有何况”[3],公司决定聘请有地质学经验的矿师数人,“分往遍察,记其所产,择其利厚着次第开挖,一切仿西法行之”[3]。公司邀请矿物学专家陶运仓对舜耕山的煤炭储藏情况进行查勘[4],由此揭开了淮南煤矿地质调查的序幕。陶运仓是留学日本的煤矿学专家,曾对欧美多家煤矿进行过考察,颇有经验,他第一次用科学的方法较为系统地对舜耕山的煤床、地形、地层等方面进行了调查和分析。舜耕山煤场纵横百余里,陶运仓主要是通过地表的“露头”*岩石、矿脉和矿床露出的部分,也称作“苗头”。来判断舜耕山岩层的分布情况。

陶运仓考察了舜耕山煤场的采煤旧迹,在向安徽省实业厅提交的审核采矿资格材料中,他首次提到舜耕山的煤层特点:“北床倾斜约八九十度,地中煤床或为曲面,自地面向下,初直立,再下则其势或转平无,未可知也。”[5]从这里“自地面向下,初直立,再下则其势或转平”的说明,可看出陶运仓已注意到舜耕山岩层的倒置现象。他还推断舜耕山的煤床约有4至5层。第一层煤估算其厚20—30尺,第二层煤的厚度约30余尺,其余煤层的厚薄则未能探定。在此基础上,他推断出舜耕山的煤炭储量为“全山可采之炭约在一千万吨”[5]。这既是淮南煤田的第一份地质调查分析,也是最早根据地质调查对该煤田煤量做出的定量估计。陶运仓明确表明大部分煤床“厚薄未能探定”,且地中煤床的走向“未可知也”[5],这实际上指出了进一步探查的必要性。

即便陶运仓对舜耕山的煤床情况进行了初步的估计,在淮南煤矿开发早期仍有不少矿井因煤层地质情况不明而停产报废。实际上,以淮南煤矿为典型的小型商办煤矿公司普遍存在着前期地质调查工作不到位的情况,造成这种情况的主要原因有三条:一是由于煤矿企业不重视地质调查,投入资金较少;二是地方煤矿企业所聘请的很多矿师缺乏系统的地质学认识,对整体区域地质构造把握不够;三是与中国地质学认识的发展有关。中国近代采矿业从19世纪70年代开始,经历了40多年后,才逐渐悟出地质调查工作对于开发矿业至关重要,认识到“地质调查事至繁重,非有专门机关不能胜举”[6],并开始设置专门机构,配备专门人才,开展地质调查工作。1913年,工商部地质调查所成立[7],先后直辖于北京政府农商部、南京国民政府农矿部、实业部、经济部[8]。地质调查所的任务“一在制成全国地质图;二在考察各处地质矿产,以助学术之进步而供国民之参考”[6]。

1917年,刘季辰、赵汝钧二人率先被地质调查所派往江苏和安徽北部地区,对当地的矿产情况进行调查。二人根据调查结果编写了《苏北皖北地质报告》,刊登于《地质汇报》第一号上。此报告首次划分了苏北和皖北地区的寒武纪地层,并测制有1/15万矿区地质图。在这份报告中,二人还首次专门针对淮南地区的舜耕山煤田著有《怀远县舜耕山煤田并附近地质报告》。他们根据调查结果认为,舜耕山在地质系统上虽处于中国南系与北系之交,却仍属于北系,但由于此地与河北、山东等省在地质上略有差异[9],所以二人断定舜耕山在地质学上极有研究价值。

刘、赵二人再对舜耕山进行详勘后,发现其煤田构造颇为复杂,岩层尽皆倒置,这与陶运仓的分析结果类似。刘、赵二人进一步分析了造成舜耕山倒置的原因是由于舜耕山山脉位于罗山的东边,而罗山为元古界层,地层整然以列,未出现有岩层的倒置现象。由此进行推断,舜耕山在未经倒置时,其岩层就有向北倾斜的趋势,再经“南来猛力,大部分倒置成此现象”[9]。

他们在报告中还提到:“寿县北山(属凤台县)自元古界以迄奥陶纪,秩然有序,堪资标准。”[9]这里的“寿县北山”,就是后来谢家荣所发现的八公山煤田,从“秩然有序,堪资标准”的描述即可看出,八公山地层系统较为明晰,但刘、赵二人的分析也仅止步于此,未有进一步的研究。虽然这次调查范围针对的是整个苏北皖北地区,对淮南煤田并未开展更为深入的调查活动,但也正因为有了这次大范围的地质普查,才让地质专家第一次知道舜耕山煤田的存在,为以后淮南煤田勘查范围的扩大奠定了基础。在1917年刘季辰、赵汝钧二人的地质调查之后,地质学界认识到对淮南煤田进行地质调查的必要性,陆续派地质专家对淮南煤田进行了有针对性的地质调查,而这些官方的地质报告不仅剖析了淮南煤田的地质面貌,更为淮南煤矿后期的采煤工程提供了重要的指南和依据。

1919年地质调查所派王臻善开展了对淮南煤田的专门勘查,勘查工作于1919年5月完成[10],王臻善同时提交了《安徽怀远县舜耕山煤矿报告》。报告的落款介绍王臻善为“前美国国家地质调查局技师,时任农商部经济地质技师”[11]。

王臻善根据实地考察,总结了舜耕山的矿床情况及成因,补充了1917年刘季辰、赵汝钧对舜耕山煤田地质成因分析中的不完善之处。据王臻善分析,舜耕山煤床岩层一带可能是由于地层上升或海底下降,才使已成的煤床岩层渐成大陆;后又经过地质变动力,使原来含有煤床的岩层逐渐向南倾斜,造成其形状如直槽,而这些岩层又受风化作用,逐渐形成不整合的岩顶;之后由于此地发生断层,使煤床岩层一直延长到南边的灰岩,煤床直升于灰岩;而这种变动力又使得舜耕山的南北被海水所侵占,相继有泥板岩与砂泥逐一沉积于煤床岩层上;然后随着地面渐渐上升,淮河形成,并伴有冲积层沉积;当淮河底渐深时,沉淀地则变成农作区,逐渐形成了今日的舜耕山地形。

在阐述了舜耕山构造成因后,王臻善还首次给出了舜耕山走向、倾向、倾角等精确的数值。其中,舜耕山石灰岩的走向西北80O—东南80O,倾斜西南,倾斜角度68O—85O,远望舜耕山岩层几乎成直立。至于舜耕山煤床岩层的走向与石灰岩地层情况类似,倾斜角度有增无减,“谓之直,亦无不可”[11],其倾斜角度平均达到83O。虽然舜耕山岩层的倾角很大,但因夹煤质砂岩与页岩都很坚固,这种坚实的煤柱*煤柱是煤矿开采过程中保证煤矿安全生产的重要组成部分,起着天然支撑、边界和隔离的作用。可以成为煤矿开采中天然的支柱,王臻善认为虽然舜耕山“煤层似倾角太大,而在津浦路南段,仍可视为一重要煤矿”[11]。在报告中,王臻善还将自己对舜耕山地层分布和煤层走向的认识通过手绘图的形式更加直观地表现出来(图2)。虽然此图较为简单,但从较为准确的舜耕山煤田地质图(图3)来反推,王臻善对舜耕山地层的认识基本上是正确的。

图2 王臻善手绘舜耕山煤床地形图.1919年.[11]

王臻善通过上述对舜耕山地层的分析研究,进一步推断延伸到舜耕山的北边仍有可开采的煤沟*煤沟,意指几乎直立的煤床。,但目前还不敢断言舜耕山煤田中煤沟数量及煤质优劣情况,只有用“新法以试探”[11]确切的煤床分布。王臻善强调的“新法”,指的是利用西方的钻探技术,实地对舜耕山煤田进行钻探取样,从中分析得出舜耕山地下真实的地层分布情况,但受限于当时的社会环境和企业发展条件的限制,“新法”并没有真正实行。在此基础上,王臻善对煤田的前景作出了展望,认为“煤沟既增,煤量因之而愈大,所谓愈挖愈深,愈深愈多,希望似未可限量”[11]。当然,他也意识到,对这种深层煤床的开采工程所需花费较大,“恐非其现在之办法所能办到”[11]。尽管如此,他的报告再次指出了对淮南煤田进行进一步地质调查的必要性。

图3 安徽舜耕山煤田地质图①

淮南煤田地质调查的起点是从早期开发舜耕山煤田开始。舜耕山的倒置现象极为明显,这种接近直立的岩层就类似于“盆边”,而舜耕山倒置的岩层即为淮南煤田的正南边缘。这个发现就好比是“冰山一角”,促进了淮南煤田调查范围的进一步延伸。*图片来源:淮南煤矿建设委员会事业报告[R]. 上海: 上海图书馆, 编号: STMT073193.

2 舜耕山及上窑矿区间向斜构造的揭示

淮南煤田的地质调查一直未曾间断。1922年4月初,农商部地质调查所再派李捷前往安徽北部(北纬32以北)调查地质矿产。李捷是中国自己培养的第一代地质学家之一([12],108页),专长是区域地质调查[13]。此次调查跨越淮河流域全部山脉,山脉间断且嵯峨,地表露头又可谓是星罗棋布,开展地质调查工作的难度很大。李捷以实地调查结果为基础,结合刘季辰、赵汝钧和王臻善等人的地质报告,编写完成《皖北淮河流域地质报告书》。此报告分别从地形、地质、火成岩、构造四个方面展开探讨,地质构造分析与前几位地质学家的相比更为深入。特别是此次调查范围不仅涉及了舜耕山地区,还对舜耕山东北方向的上窑地区进行了深入的地质调查(图4)。

图4 安徽省怀远县舜耕山及上窑镇之位置及交通图[19]

李捷首先将皖北地质大致分为南系岩层和北系岩层,并提出以岱山片岩系为南北系的分界,但即使有了大致的构造判断,安徽北部的南北系地层岩石性质也存在有很大的差异。他在对舜耕山东北方向的上窑山进行调查时,发现此地层从寒武纪至二叠纪砂岩层的褶皱现象非常复杂,寒武纪在上窑和鲍庄之间的“倾斜方向物形紊乱,或东或西头呈异”[14]。靠近上窑的地层倾斜大致向北,而上窑东北有一部分地层则倾斜向西南,根据这种地层事实推断可能是由于“奥陶纪岩层率皆倒置”[14]而导致的。而二叠纪砂岩倾斜向西南,似乎反居于石炭纪之上[14],李捷从上窑东北地层中的老岩层反居于新岩层之上的倒置现象判断:上窑可能也存在断层情况。

不仅如此,李捷还提出淮南西南边的寿州一带岩层自元古界开始到奥陶纪为止,各地层倾斜方向大致为东北,与淮南东北的凤阳上窑一带倾斜方向相向,实际上为大内斜层,从整体上描绘了淮南煤田从东北到西南一带的构造。其中的“大内斜层”实际是地质学上向斜构造*向斜构造煤层就是煤层因受地质构造的作用,造成煤层两翼上升、中间下凹的一种形态。的一部分。这种地层是由多个不同方向,向中心倾斜,使向斜略呈圆形[15]。淮南煤田西南角的寿州一带,其大内斜层恰好倾向于东北角的上窑。李捷的这一重要发现使大淮南盆地西南、东北边缘轮廓开始明了。

1924年,地质调查所委派王竹泉(1891—1975)勘查舜耕山及上窑镇煤田,于1924年完成了《安徽怀远县西南部煤田地质》报告,并用英文发表在《中国地质调查局通报》上。王竹泉是我国煤田地质学的奠基人([12],76页),一直从事地质矿产调查研究。

王竹泉通过对舜耕山各岩层的全面考查,总结了舜耕山岩层倒置的具体情况。由于舜耕山岩层倒置使得石灰二叠纪煤系反位于奥陶纪石灰岩之下,在大通煤厂以东,岩层由东南走向西北,倾向西南,倾角约由60至直立;矿厂以西,岩层走向东西,倾斜向南,倾角多为60。舜耕山的断层,在朱家山五层山口之间,移动很小。据此,王竹泉将自己对舜耕山构造的分析绘成剖面图(图5)。

图5 王竹泉手绘舜耕山岩层第一剖面图[16]

在舜耕山东北方向的上窑镇附近7.5里的岩层几乎全部直立,外窑的石灰二叠纪煤系居奥陶纪石灰岩之下,这说明上窑煤田也同样存在倒置情况。而在外窑7.5里东北至马山一带的寒武纪岩层复现背斜层状,如第二剖面图(图6)右半部分所示。其中马山一带岩层,倾斜较为平缓,大约不过10—20左右。

图6 王竹泉手绘上窑岩层第二剖面图[13]

王竹泉更是大胆设想,如果想知道上窑煤田与舜耕山煤田之间的构造关系,应先假定这两个煤田中间无剧烈断层或褶皱等变动,而呈一盆状。但他表示舜耕山及上窑岩层,倒置倾斜太为整齐,“盆地藏煤当甚深,恐无开采之可能”[16]。他还用剖面想象图将自己对煤田构造的这些认识表现出来(图7)。

图7 王竹泉手绘上窑山煤田与舜耕山煤田之间岩层的第三剖面想象图[16]

从以上分析可以看出,王竹泉对舜耕山及上窑矿区的地层构造认识已有了很大的进步,对构造所在地理位置的分析也更为准确,对淮南煤田东南一整块区域的地质构造已经基本调查清楚,从而为地质学家们的后续地质调查提供了重要的基础。

1929年7月,李捷负责绘制《中国地质图南京开封幅》,并就此撰写了《南京开封地质图的说明书》。这份地质图总结提炼了此前地质学家的调查结果,反映了当时中国地质学界对该地区地层情况的认识程度和研究水平[17],因此十分重要。谢家荣正是参考此地质图,经分析后才提出八公山可能有煤田的猜想的。

《南京开封地质图的说明书》专门对淮河流域地层构造做了分析,从中可明显看出,李捷参考了1919年刘季辰、赵汝钧二人关于舜耕山倒置现象成因的解释,并进而提出倒置成因是由于“舜耕山岩在未经倒置以前,本与寿县罗山等处地层,同有北倾趋势,后以动力自南紧迫致岩层一部为止倒置,而呈此现象”[18]。该地质图同时也借鉴了王竹泉的盆地构想,认识到“上窑西南至舜耕山,其间地貌,有如盆状,两翼地层均倒置,倾斜方向,似相背驰”[18]的地形情况。不过,李捷进一步提出了与王竹泉截然不同的看法,他提出“两翼地层,由古而新,有依次向盆底倾下之势,盆底或当蕴煤”[18]的可能。

而在报告中,李捷所提出的“寿县一带自元古界结晶片岩系,以迄奥陶纪灰岩,各层毕露,次序井然”[18],这实际上是认同了刘季辰、赵汝钧二人在《苏北皖北地质报告》中对淮南煤田西南角的调查结论,但李捷推断寿县一带地层除结晶片岩的摺皱较为复杂未能确定外,其余的大致倾向为东北30—50,倾角在30左右。另外,李捷针对淮南煤田南边舜耕山与西南的寿县之间的地层关系指出:“罗山舜耕山间之断层实不失为重要枢纽,盖断层以东,舜耕山全部构造情形近乎一致,其以西,罗山与寿县一带亦一致。”[18]他由此推测,西南的寿县(即八公山)与正南方向的舜耕山可能为一个构造带。

李捷最重要的贡献在于他对淮南煤田每个区块,每块之间的构造关系,以及大范围的整体构造情况作了详细的分析和说明,这也为谢家荣提出“大淮南盆地”概念提供了重要参照。

1931年,农商部地质调查所的刘季辰、计荣森于发表了《安徽怀远舜耕山及上窑镇煤田地质》一文,在刘季辰《苏北皖北矿产地质报告》、王竹泉《安徽怀远县西南部地质》以及李捷《南京开封地质图的说明书》等工作的基础上对淮南煤矿的总体地质状况提出了总结:“舜耕山及上窑镇之二煤田,地层皆属于中国北部岩系,处于淮阳变动地带,以及呈倒置褶曲构造,倾角甚大,几近直立。舜耕山一带煤田开采及钻探的结果表明,煤层多至十层,而煤质亦佳,可谓安徽之一大煤田。”[19]其中所提及的“淮阳变动地带”即指淮阳弧(整个淮阳山脉的弧形构造),该构造是李四光首先提出的。淮南煤田西南—南边缘地带正是淮阳弧内弧的一部分,后来由谢家荣命名为“淮南弧”。而文中所说的“倒置褶曲构造”也是向斜构造的一种,这又再一次明确了舜耕山及上窑地区的向斜地形。

就这样,淮南煤田的地质调查从对舜耕山点的调查扩大到对舜耕山、上窑区域间面的调查,从认识舜耕山岩层的倒置扩展到明确舜耕山与上窑之间的向斜构造。到此,淮南煤田东南主要的区域地质构造已然明了,为整个“大淮南盆地”轮廓的拼成奠定了坚实的基础。

3 “大淮南煤田”概念的提出

日本侵华以后,淮南煤矿完全被日本占领。日本先后纠集了“北支那开发株式会社”地质调查所、“国防资源调查部”“满铁调查部”“满洲国调查所”“中支那矿业调查机关”以及“日本军需省”地质调查所和“上海自然科学研究所”等部门的地质科技力量,专门为掠夺中国煤炭和其它矿产资源服务[20]。

1938年,满铁调查班对淮南煤田开展了详细调查。1939年,日本兴亚院将淮南煤田列入其华中矿业资源开发计划,并委托“中支那矿业资源调查班”自1939年2月下旬起对淮南煤田进行了约1个月的调查。1939年夏,德田贞一和山本谦吉编写成《安徽省怀远县舜耕山淮南煤炭调查报告》。报告中称,此次调查虽因“时局关系,资材不足,工作进行,时继时辍,因之不明之处颇多。但还是有突破性的研究”[21],除了在对相关地层系统进行研究后,报告中提出了“大淮南煤田”的整体构造设想。

在这次调查中,日本人首次在淮南地区运用了人工地震波等新型探测设备,通过波痕(Ripple Mark)特征验证了舜耕山一带地层及煤层全部为逆转层*逆转层,即地层序列出现倒置。的事实,同时证明连接舜耕山的上窑为一大向斜煤田的定论无异议。尽管报告中对舜耕山及到上窑之间的地层提出了A、B、C三种想象(图8),但从总体构造看出,还都是向斜构造。

图8 上窑舜耕山地区想象构造图[21]

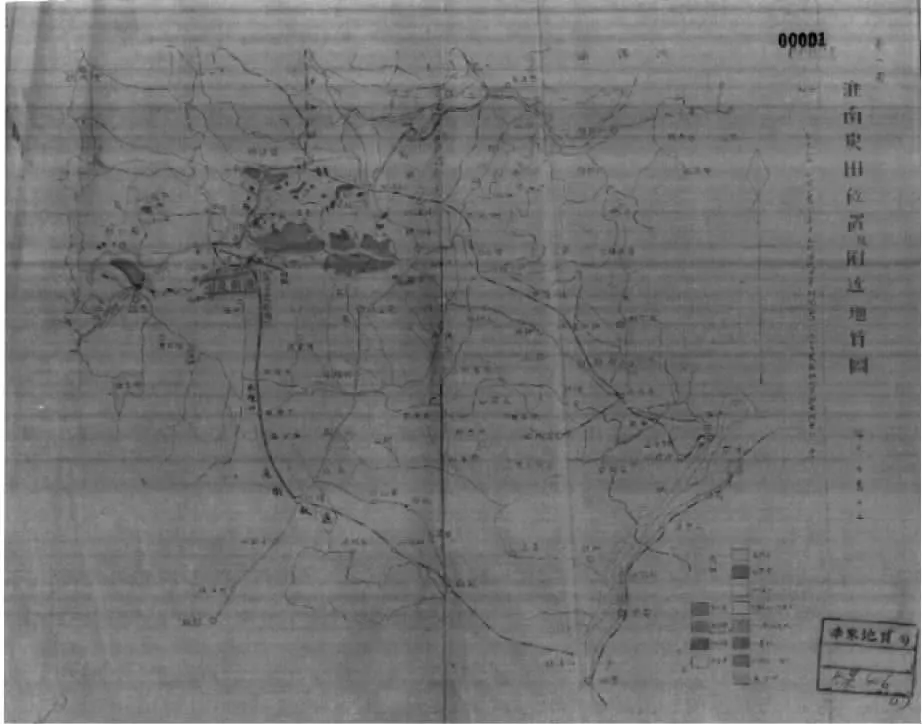

日本地质调查的另一个重点是进一步框定了淮南煤田的区域范围,并提出要通过更加精准的调查加以确认:“煤田上覆黄土层及第四纪层形成广大平原,各处之丘陵可见上迹石灰岩之露头,亟待广加调查其范围,包括舜耕山以西,连亘数十公里之丘陵北方之上窑新城口及其西北方孤立之平阿山一带,以决定‘大淮南煤田’之大体区域。”[21]这里的平阿山又称明龙山,而其中所谓的“大淮南煤田”则是由舜耕山、上窑、新城口、平阿山等地区圈成的,这在范围上已大体接近谢家荣后来提出的“大淮南盆地”,只不过缺少了西南的八公山煤田一块。*图片来源:《南京开封地质图的说明书》附图,李捷,1929年,见[18]。

值得指出的是,日本人的这些工作完全是在此前中国专家工作的基础上完成的。例如,报告中所用的《淮南炭田位置及附近地质图》(图9)上就明确指出,此图引用的是李捷1929年所编的《南京开封地质图的说明书》中的附图。图中用不同颜色图例所标注的淮南煤田的岩层年代,说明日本专家对整个淮南煤田的构造已经有了比较全面和准确的认识。图中在舜耕山及上窑地区间手写标注有“向斜”二字(图10),这应该是日本专家经过探测验证而得出的结论。而鉴于当时已开采煤层的主要部分“向上至三叠纪,下面奥陶纪煤层全部尚未加以探矿,将来或可发现可资开采之煤层”[21],日本人还决定在图上标注的A、B、C、D四点进行“予定试钻”。其中,A点的钻探是为了探明其所在东矿前方的石灰岩向东延长部分有无断层,B点是为了认清所在的洞山以西夹煤层是否为断层所

图9 淮南炭田位置及附近地质图①

掩,C点是为了了解所在区域是否存在尚未进行调查的地质,D点则是为了理清所在的北方上窑煤层及向斜层的关系。

图10 淮南炭田位置及附近地质图(局部放大)[21]

由日本在淮南地区的地质调查活动可见,日本非常重视在淮南煤田的地质调查和研究,而他们的地质工作则进一步用新的勘测技术印证了淮南地区的地质构造情况,这也为我国战后开展淮南地区矿产调查工作以及深入了解淮南煤田的地质结构打下了基础。

4 “大淮南盆地”概念的最终确立

抗日战争结束以后,华东地区的燃料需求不断扩大,淮南煤田产量严重不足。而淮南主要矿区舜耕山矿井深度与日俱增,180公尺巷道以上的煤层大都采尽,最深巷道已达330公尺。虽然日本人在井底钻探证明了煤层可开采延深到600公尺([22],421页),但开采过深会造成相应工程成本的增加,并且地面设备尚不能配合井下深采工程,所以在淮南矿路公司购买的大批器材尚未到达之前,急需勘测开辟新煤田,如能在淮南地区发现一倾斜平缓的较浅煤田,则对淮南煤矿业发展有极大助益。

1946年4月,谢家荣受新淮南矿路公司的邀请,到上海讨论淮南煤田进一步发展问题。谢家荣1916年开始在农商部地质调查所任职,1946至1949年期间担任资源委员会矿产测勘处处长。从上海返回南京后,他认真研究了李捷的《中国地质图南京开封幅》和日本地质专家遗留的有关淮南煤田的地质报告。谢家荣受李捷关于“舜耕山之西为八公山,其脉向与舜耕山成弧形构造,而山前又有奥陶纪石灰岩向东北之平原倾斜”([23],144页)描述的启发,发现八公山位置在奥陶纪灰岩之下不远处,那么自山王集到蔡家岗一带的平原下就存在有煤层的希望。谢家荣不敢肯定自己的想法,又细细查阅了日本专家的勘查图报,真正开始意识到八公山富含煤的可能性([22],421页)。

为了证实这一猜想,1946年6月18日谢家荣带领助手燕树檀(地质专业)、颜轸(测量专业)前往淮南煤田西南边凤台所属的王集、新莊子、蔡家岗一带(即广义的八公山东北坡),淮南矿路公司则派出地质工程师柴登榜配合开展地质调查工作。4人开车从舜耕山北麓出发,沿途所见出露的岩层基本都为陡倾直立或倒转的寒武纪、奥陶纪石灰岩,直到八公山一带开始,山脉走向由东西向转为西北向,山势倾角变缓,但却没有见到较新的地层出露。4人在八公山北坡前的朱家大洼休憩,随手在溪水中捡起一块岩片,仔细辨认后发现此岩片竟然是蜓科化石*蜓是主要含煤的石炭纪、二叠纪地层的重要化石之一。。谢家荣以此为线索,发现了含纺锤蟲化石的石炭二叠纪石灰岩一条,走向从西北至东南,倾角20左右,此石灰岩沿着走向延展,可达5公里以上,且岩层分布整齐,并无断裂。谢家荣根据这个有利的信息进行推测:“在此灰岩的东北平原之下,除非有断层或褶皱等等之意外构造,煤层之存在,极有可能。”([22],320页)因为八公山被冲积层覆盖,地表露头不显,八公山煤田始终没有被其他地质学家们所注意到,不仅如此,谢家荣等人还推测由于八公山的地层倾角平缓,层序正常(不像舜耕山本部煤田倾角倒转有60—70),所以将来施工难度“远较舜耕山为易”[24]。

这种纯粹凭地理学认识进行的科学推断还需要实践来检验。1946年9月30 日,谢家荣先是在八公山东北方向附近,圈定了第一个钻孔位置,并由资源勘测处钻井队打下第一口钻井。10月6日,在距离地表19米的冲积层下,首先钻到厚度为3.6米的煤层。10月底,又钻到一层煤,初步钻探后,共探明厚、薄两煤层共24层,煤层累计总厚38.9米,煤炭储量达4亿吨,谢家荣发现的八公山煤田经钻探证明实为大型隐伏煤田*又称掩盖煤田。指含煤岩系大部或全部被掩覆的煤田。寻找和勘查这类煤田,特别要注意运用地质理论,对区域地质规律进行仔细分析研究,以物探为主要手段,并以钻探验证物探成果。。这个新煤田的发现对于缺煤、少煤的南方可是件大事,尤其“对长江下游用煤之供给,补益甚大”[25]。社会各界纷纷给予了谢家荣高度的评价:“慧眼烛照,使宝藏得以启发,丰功伟识,永垂千秋。”[1]

八公山新煤田的成功发现,不仅证实了谢家荣对淮南煤田西南边地质构造的猜想,更使得他对整个淮南煤田的地质构造有了更加清晰的认识。1947年5月31日,中国地质学会在南京举行了一次特别会议,谢家荣在会上作了题为《大淮南盆地之矿产资源》的报告。此报告内容于1947年12月作为“矿产测勘处临时报告第54号”发表于《地质论评》第12卷第5期上,题目改为《淮南新煤田及大淮南盆地地质矿产》。在此文中,他对淮南煤田的区域地质构造、煤田边缘地带、盆地内的地质情况等作了详细分析,并首次提出了“大淮南盆地”的概念。按照他的界定,该盆地是指“怀远、凤台、寿县境内,南为舜耕山、八公山,北为明龙山,东为上窑武店山地所包限之淮河平原”([22],327页)。他强调,尽管而此盆地“四周边缘,实不连续。但即此断续之山形,已足划示此盆地之形状及其界线矣”([22],327页)。换句话说,大淮南盆地的边缘地带构造实际是由西南—南的淮南弧、正东的上窑褶裂区、正北的明龙山背斜区圈成。

具体来说,首先,西南—南的淮南弧东翼为舜耕山倒转单斜层,走向约近东—西,其西翼为八公山顺向单斜层,走向西北—东南。其次,正北的明龙山是呈西北—东南向的不对称背斜层,东北翼倾角极平,仅15左右,而西南翼则非常陡峻,大致在70以上,虽未倒转,但其明显曾受到自东北向西南的横压力,谢家荣预测:“在本区内可能含煤之处,当为背斜层西南翼之平原地带,将来可施钻探以证明之”([26],428页)。最后,正东的上窑西南部是紧密背斜及断裂区,背斜轴向也是西北—东南,这与明龙山的背斜可遥相呼应,谢家荣推测,虽然上窑的“东带煤田业经土法开采,因范围狭小,产量不丰”([26],429页),但其“西带大部隐伏于窑河平原之下,可能有全部煤层之赋生,将来普施钻探,或可发现广大煤田”([26],429页)。

谢家荣所提出的“大淮南盆地”概念不仅确立了地质学上的一个煤田地质区域构造单元概念,而且还进一步推测,淮南“除上述各区之外,其他可能含煤之区尚多”([23],145页),从而指出了淮南地区未来找矿的远景。例如谢家荣对明龙山西南方向平原地带可能含煤的猜测,后来被中华人民共和国成立后所发现的淮南潘集煤田所证实。

谢家荣发现的淮南新煤田在中国开创了地质调查、勘探承包的先例。“纯粹依据地质学理之惊人发现,充分指出地质学应用之伟大,而此后科学探矿之不应限于露头及追踪老窑者,可以淮南为例。”[24]在谢家荣《如何发现新煤田》的文章中,他借淮南新煤田发现的这一成功例子,认识到过去追踪老窑方法的缺点,明确了未来探矿还需要科学理论的指导。

追踪老窑的方法,确是聪明有效,但从学术观点讲,这并不是唯一的好办法。因为合理的科学的探矿,必须依据地质,再施钻探,然后才能确切指示煤层的分布厚薄,否则仅仅追踪老窑,不过是抬人唾余罢了,岂能发天之秘,穷地之利呢?[27]

谢家荣自己也认为:“民国以来,凭着地质知识所发现的新煤田,已有不少例子。但是结果最好、价值最大,并且始终由地质学家主持其事,而达到合理化、科学化的境界的,要算最近发现的淮南新煤田了。”([26],454页)

5 结语

淮南新煤田是地质学家们在地质调查结论的基础上,依据古地理学、地层学、构造地质学上的许多理论推测而来的,是纯粹凭着地质学理再加实施钻探所得的结果,而“大淮南盆地”概念则是在八公山新煤田测勘后演绎推测而确立的。整个“大淮南盆地”构造认识的形成就像是七巧板的拼图过程,与每块区域的地质调查工作都密不可分。正是由于调查工作的由浅入深、由点到面,最后才从宏观上把握整个区域的地质构造,七巧板的拼图才能一块块被拼凑起来,最后形成“大淮南盆地”的概念。

近代淮南煤田地质调查工作的开展,是用地质学理论对淮南区域内的地质环境的综合性研究,这不仅逐步探明了淮南煤田的范围和储量,也为矿区开发、井田划分、矿井开拓提供了重要的科学依据。而“大淮南盆地”概念提出的过程,更充分反映了地质认识积累的重要性,正因为有前人地质调查资料的不断丰富和完善,才有后来“大淮南盆地”概念的提出,淮南煤田就是根据地质学理论和钻探而获得的最好的例子,是系统地、科学地、合理地开展地质调查的有力实证。用谢家荣的话说:“只要我们能根据地质学理,作有计划的钻探,这天然宝库的密钥,终必为我人所获得。”[27]

1 张立生. 丰功伟识永垂千秋: 纪念谢家荣诞辰110周年[M]. 地质出版社, 2009: Ⅰ.

2 刘城墉, 薛业琪. 淮南煤田发现史话[J]. 中国煤田地质, 2000, (1): 76—77.

3 赵靖, 易梦虹. 中国近代经济思想资料选辑(中册)[M]. 北京: 中华书局, 1982. 358, 363.

4 孙多忠. 淮南地区早期煤业发展述略[J]. 中国矿业大学学报(社会科学版), 2011, (1): 83—88.

5 大通煤矿公司案牍[A]. 华商大通煤矿公司全宗[R]. 淮南: 淮南市档案馆, J001-001-0002-010.

6 江天铎. 序言[J]. 地质汇报(第一号), 1919: 2.

7 李学通. 地质调查所沿革诸问题考[J]. 中国科技史料, 2003, 24(4): 351—354.

8 刘松, 陈宝国. 前中央地质调查所区域地质调查及成果[J]. 中国地质教育, 2008, (1): 41.

9 刘季辰, 赵汝钧. 苏北皖北地质报告书[J]. 地质汇报第一号, 农商部地质调查所, 1919: 65.

10 淮南市地方志编纂委员会编. 淮南市志[M]. 合肥: 黄山书社, 1998. 394.

11 王臻善. 舜耕山煤矿报告[A]. 华商大通煤矿公司全宗[R]. 1919年. 淮南: 淮南市档案馆, J001-001-0004-002.

12 中国科学技术协会. 中国科学技术专家传略(理学编·地学卷1)[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1996.

13 程裕淇, 陈梦熊. 前地质调查所的历史回顾: 历史评述与主要贡献[M]. 北京: 北京地质出版社, 1996. 241—242.

14 李捷. 皖北淮河流域地质报告书[R]. 1922年. 合肥: 安徽省地质资料馆, 178.

15 秦忠诚. 构造复杂煤层开采[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2009. 59.

16 王竹泉. 安徽怀远县西南部煤田地质[R]. 华商大通煤矿公司全宗[R]. 1924年. 淮南: 淮南市档案馆, J001-001-0007-001.

17 顾晓华. 中国地质调查事业百年: 1913—2013[M]. 北京: 北京地质出版社, 2013. 69.

18 李捷. 南京开封幅中国地质图说明书[M]. 农商部地质调查所测制, 商务印书馆, 1929.

19 刘季辰, 计荣森. 安徽怀远舜耕山及上窑镇煤田地质[R]. 1931年. 合肥: 安徽省地质资料馆, 107.

20 中国煤田地质总局编. 中国煤田地质勘探史第一卷综合篇[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1993. 14.

21 德田贞一, 山本谦吉. 安徽省怀远县舜耕山淮南煤田调查报告[R]. 1938年. 合肥: 安徽省地质资料馆, 754.

22 谢家荣. 淮南新煤田及大淮南盆地地质矿产[A]. 谢家荣文集第三卷[C]. 北京: 地质出版社, 2007.

23 淮南市八公山志编纂委员会编. 八公山志[M]. 合肥: 黄山书社, 2007.

24 资源委员会矿产测勘处35年度报[R]. 淮南矿路公司全宗[R]. 1947年. 淮南: 淮南市档案馆, J100-001-0116-001.

25 地质界消息[J]. 地质论评, 1946, (Z2).

26 谢家荣. 谢家荣文集第三卷[M]. 北京: 地质出版社, 2007.

27 谢家荣. 如何发现新煤田[J]. 矿测近讯, 1947, (71): 1—2.

The Geological Survey of Huainan Coal Fieldand the Propose of “Grand Huainan Basin”

YE Xuejie, SHI Yunli

(Dept.oftheHistoryofScienceandScienceArchaeology,UniversityofScienceandTechnologyofChina,Hefei230026,China)

Huainan coal field is the earliest coal resources under exploration in Anhui province. Based on the concept of “Grand Huainan Basin” as the core, making geological investigation for Huainan coal field as the axis, further on the basis of geology survey process for Huainan coal field from dot to line and then to face, the study could be divided into four aspects: the discovery of the rock inversion phenomenon in Shungeng Mountain, the revilement for the syncline structure in mining area between Shungeng Mountain and Shangyao Mountain, the generation of the concept of “Grand Huainan Coal Field” and lastly the “Grand Huainan Basin” was eventually established. From the above study, we can not only clarify the whole process for the geological structure understanding about the Huainan coal field, but also can realize the importance and the accumulation for the coal field geology survey.

Huainan Coal Field, Geological Survey, Grand Huainan Basin

2017- 02- 13;

2017- 05- 11

叶雪洁,1989年生,安徽桐城人,中国科学技术大学科技史与科技考古系博士研究生,研究方向为中国近代矿业史;石云里,1964年生,安徽宿松人,科学史博士,中国科学技术大学科技史与科技考古系教授,研究方向为天文学史、明清时期西方科学在中国的传播、神秘知识与中国传统文化、明清思想史等,Email: yxjbao@mail.ustc.edu.cn。

N092∶P62-092

A

1673- 1441(2017)02- 0159- 14