重罰之下,創新法案仍舊難產

明遠

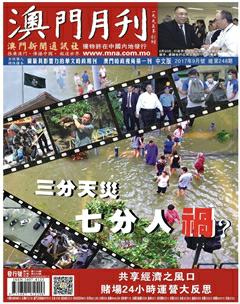

風潮湧現,Uber衝鋒陷陣

作為時下最夯的共享經濟,是意將個人閒置資源重新分配期待能價值最大化,其實並非現在才有的概念,但伴隨著科技進步與創新,這些零碎閒置資源整合到技術平台上媒合供需而產生新經濟效益,近幾年來各種類型的共享經濟企業如雨後春筍般成立,共享經濟已蔚為風潮,席捲全球,例如Uber共享汽車、Airbnb共享閒置空間、Taskrabbit 共享閒置人力、DogVacay(讓其他飼主)幫忙照顧寵物、Zopa 網貸公司共享資金價值等皆為較知名的共享經濟企業,其中尤以美國舊金山起家之Uber成立較早且擴張迅速,在各地衝擊既得利益業者與挑戰現有運輸法規,爭端四起,使共享經濟理論與實踐廣為人知。

而一個商業模式能成功除了掌握供需市場,更需當地文化、產業環境等因素之配合。以廣為人知的Uber為例,Uber自2010年運營至今七年多已拓展至83個國家,超過670個城市(美國本土即佔有243 個城市),今年7月Uber更被估值近 700 億美金。Uber初期能在美國站穩陣腳並快速擴張歸功其精準掌握當地消費者需求,與傳統計程車業者相比較為便利、叫車迅速,乘坐前報價供乘客選擇是否搭乘,並提升服務品質,同時也燃起大家利用自身閒置資源的慾望,投身Uber成為兼職駕駛。

Uber雖然能夠提供乘客便捷服務,成長快速,但一直以來各地主管機關最關切的仍是Uber這類運輸網路公司之適法性,是否能保障乘客安全、是否合法納稅?Uber這些年來投入大量金錢與心力在各地遊說立法,但各地供需市場、產業環境及文化不同,不見得能成功落地其他國家或城市,特別是歐洲多國已立法禁止Uber等運輸網路公司,或是增訂要求與限制使得Uber必須退出該地。Uber除了疲於符合當地法令要求,回應傳統計程車行的抗爭,亦遭受同質競爭對手例如Ola與滴滴出行等同類大型運輸網路公司的競爭 (現Uber大陸事業已併入滴滴出行),甚或同區間數運輸網路公司夾擊,這些後起之秀同中求異,將Uber 視為前車之鑑加以改良並尋求自我商業定位,透過差異化提升企業核心競爭力。例如Uber主軸為商務專業尊榮,總部亦在舊金山的運輸網路公司Lyft目標客群則為青壯年,年齡層降低並強調注重安全與快樂的乘車體驗,其平台上高達30%的司機為女性,數量是Uber的兩倍。另一間總部於紐約市的運輸網路公司Juno(已被另一間運輸網路公司Gett整併,但現處整併過渡期,仍持續獨立營運中)在2016年6月甫營運時即保證Juno將會比Uber對駕駛友善,僅招募有經驗且評價分數高於4.6(滿分5分)的Uber及Lyft駕駛,加入Juno前兩年該平台僅收取10%的平台管理費,遠低於Uber的20%至25%平台管理費,Juno 甚至承諾讓駕駛入股,此策略成功吸引許多駕駛及乘客轉為投向Juno的懷抱,因為加入Juno後駕駛實際上淨收入較高,乘客也知道Juno的駕駛經過挑選,皆有豐富開車經驗並獲得高評價,搭乘安全上較有保障。在強敵環伺之下,Uber必須正視其逐漸流失的駕駛與客群,檢討逐漸降低的市佔率。

事實上,Uber不僅對外遭遇重重挑戰,近來Uber正值多事之秋,接連爆出新的醜聞或爭議,包括性騷擾和性別歧視指控、竊取谷歌自動駕駛技術機密訴訟、利用秘密程式GreyBall躲避監管部門執法、利用間諜程式掌握Lyft駕駛資訊、CEO Travis Kalanick 與Uber司機吵架、董事在全體員工大會上發表性別歧視言論等,這顯示其自身企業文化亟需調整,也許這七年來忙於四處征戰、急於壯大,但現在Uber應重視這些問題且積極重塑企業文化才能永續經營。隨著高層相繼出走,Uber聯合創始人Travis Kalanick 被迫辭去CEO,曾將自動駕駛技術視為未來發展方向的Uber,現被媒體譏為無人駕駛的企業,未來無論誰接任都將面臨極大考驗,目前Uber已經虧損數十億美元,業界一些觀察人士甚至對該公司的盈利能力提出質疑,繼任者是否能力挽狂瀾,拯救風雨飄搖的Uber,值得持續關注。

台灣初試,各方博弈不休

台灣同樣在近年來開始探索共享經濟發展模式,Uber在台灣同樣掀起了十足的爭議話題。Uber於2013年進入台灣,引起台灣計程車業者強力抗議並集結遊行,交通部強調Uber欲提供交通服務就要保障消費者安全,且要納管、納稅、納保,(司機必須到警察機關登記,Uber要合法繳稅,並替乘客繳納保險),2017 年1 月修改公路法後接連祭出重罰並勒令其歇業,Uber宣布因不敵鉅額罰款於今年2月10日起暫停營運,經過兩個多月多方溝通與協商,Uber於4月13日重返臺灣,改變營運模式,選擇與數十家合法的交通租賃業者(原本租賃車業者經營模式:消費者跟租賃車行叫車後,由車行調度具備租賃車牌的車輛,並將派車單給考取職業駕照的代僱駕駛,駕駛再完成載客任務。)合作,Uber僅提供技術資訊平台,使租賃業者能更容易找到乘客,乘客也能透過整合平台快速找到租賃車輛。駕駛及車輛皆由租賃業者派遣,並由其訂定費率,Uber直接對應租賃業者,向租賃業者收取平台管理費,但仍會協助駕駛考照與靠行。易言之,想當Uber駕駛需先選擇台灣合法交通租賃業者靠行,靠行所需費用必須駕駛自付,且未來必須繳交的稅賦也將以營業車來計算。Uber與台灣合法交通租賃業者合作後即解決了過去對Uber提供運輸服務卻未納管、納稅、納保的疑慮,Uber不直接管理司機,而是由車行管理,這也降低了乘客對Uber司機背景的疑慮,增加乘車安全。

其實Uber這樣改變營運模式的重返有跡可循,Uber的經營型態特殊,所到之處皆對當地運輸服務及其相關法規造成衝擊,以致取締與訴訟不斷,從過去豐富經驗中Uber習得如何調適,Uber深知一旦退出台灣,過去努力化為烏有,其他科技或運輸業者會嘗試以合法的方式遞補其空缺,即便Uber不與租賃業者合作,相信不久也會有科技業者願意提供平台來整合租賃業者的派遣服務,事實上今年7月就出現TaxiGo透過讓計程車行入股投資,整合18家車行的計程車合法成立車隊,直接透過Facebook Messenger和LINE訊息即可叫車,不須另外下載APP,顯見Uber 若先前一昧堅持主張法規過於嚴格而停止營運並非長久之道,總會有其他同業或創新的營運模式提供車輛派遣服務來滿足乘客需求。即使沒有其他業者,許多國家例如韓國、泰國現也已推出政府版網路車輛派遣服務,因此當台灣先前推動多元化計程車方案,跨足到租賃業者市場時,也間接促進此次Uber與租賃業者的合作。endprint

法律滯後,究竟何以創新

Uber爭議在台暫告一段落後,政府重點近來放在規範非法短期租賃。發展觀光條例第二條中對於民宿有明確定義:“民宿:指利用自用住宅空閒房間,結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源及農林漁牧生產活動,以家庭副業方式經營,提供旅客鄉野生活之住宿處所”,目前許多日租套房設在市中心大廈內,甚至不同房型主題風格各異,根本就不符合發展觀光條例中對民宿之定義,加上這些日租套房並未向縣市政府申請民宿登記證或繳納所得稅,也未經消防、衛生檢查,安全上實有疑慮。非法民宿的狀況其實存在已久,並非從Airbnb開始,但是政府一直以來未嚴加取締,Airbnb使得非法民宿的問題檯面化且更趨白熱化。

2016年年底立法院三讀通過“發展觀光條例”修正案,今年7月13日交通部公告配合修正“發展觀光條例裁罰標準”,未領取合法登記證而非法營業的日租套房或旅館業,只要以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等散布、播送或刊登營業之訊息,就可開罰3萬到30萬元,因為Airbnb 網站上多為非法日租套房,故此條款普遍被認為是“Airbnb 條款”。不過觀光局表示,目前Airbnb屬於境外電子商務平臺,不屬於民宿旅館業者,超出觀光局範疇,無法對平台開罰,只能要求刊登的物件必須是合法登記。

因此,可以看出,從Uber到Airbnb,抨擊政府扼殺新創的評論就沒消停過,政府絕對有必要為人民安全把關,但平心而論,在這波共享經濟的浪潮中,政府僅積極地修法重罰,卻未見研議新法因應或透過政策輔導各種具共享經濟特性的新創產業,尤其對於境外電子商務平台的稅法與管制更是模糊。政府參考了這麼多國因應運輸網路業者的方式與法規,最後政府推出多元計乘車方案對抗Uber反倒跨足到租賃業者的市場;台灣民宿管理辦法 2001年制訂,規範十分嚴苛,12年前就開始研擬修法,但又在各方角力下無疾而終,迄今修正草案仍未通過。非法短期租賃的問題尚未解決,政府又陷入該如何管理oBike的窘境(oBike是來自新加坡無樁式的共享自行車,於2017年進駐台灣,它與YouBike最大的差異是沒有固定的地點借車跟還車地點,可以靠 App上的地圖來鎖定哪裡有自行車可以租借),重罰並非以不便應萬變的長久之道,法規調適應勢必為政府最終必須面對的課題,在完成修法前,應以輔導代替開罰,逐步減少管制,自由競爭才能汰劣存優,由此看來,台灣要走出一條順暢的共享經濟發展之路,前路仍漫漫。endprint