国外休闲空间研究述评

刘 霞邓明艳

(1.乐山师范学院 旅游学院,四川 乐山 614000;2.简阳市石桥中学,四川 简阳 641401)

国外休闲空间研究述评

刘 霞1,2邓明艳1

(1.乐山师范学院 旅游学院,四川 乐山 614000;2.简阳市石桥中学,四川 简阳 641401)

通过对休闲空间相关外文文献进行检索和分析,对国外休闲空间研究的主要内容和主要研究方法进行综述。认为国外休闲空间研究具有视角广、研究内容深入、充分使用新技术等特点,对休闲空间的评价、休闲空间建设规划与目的地形象之间的互动等问题关注较少。而休闲空间的科学管理和可持续发展以及后现代休闲空间研究是今后休闲空间研究需要关注的方向。

休闲 ;休闲空间;国外研究;述评

0 引言

未来,人类将步入休闲时代,休闲需求成为未来的发展趋势。目前,一些发达国家已提前进入休闲时代。据美国有关部门统计,美国人1/3的时间用于休闲,1/3的收入用于休闲消费,1/3的人在休闲产业就业,1/3的GDP来源于休闲。随着经济快速发展和国民收入普遍增加,我国进入休闲社会的步伐将大大加快。《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》(国办发[2013]10号)提出,到2020年,城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长,国民旅游休闲质量显著提高,与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。这为我国的休闲研究提供了极大的发展机遇。

与休闲发展步伐相一致,国外在休闲研究领域率先起步,积累了丰硕成果。我国的休闲研究起步于20世纪90年代,由于光远、马惠娣等学者领头,在休闲学科理论上借鉴国外研究成果,翻译了一大批休闲研究著作。2000年后我国休闲研究有了较大发展,在中国知网核心期刊库以休闲空间为关键词检索出的127篇文献中,2000年前的只有2篇。与国外研究相比仍有较大差距,借鉴国外研究成果对我国进一步进行休闲研究具有重要的意义。

由于休闲空间是休闲行为的发生场所,又是休闲文化的物质载体,其在休闲研究领域的重要地位不言而喻。本文选取休闲空间视角,从研究内容和研究方法两个方面对国外休闲研究进行综述和评述,探讨未来休闲空间研究的发展方向,希望有助于国内休闲空间研究。

1 国外研究现状

1.1 休闲空间类型特征

P.Robert认为,休闲空间是物质环境利用和复杂文化认同以及象征性形象的综合产物,他从休闲空间形成的历史过程角度,认为休闲空间是社会建构的结果(social negotiation)[1]。

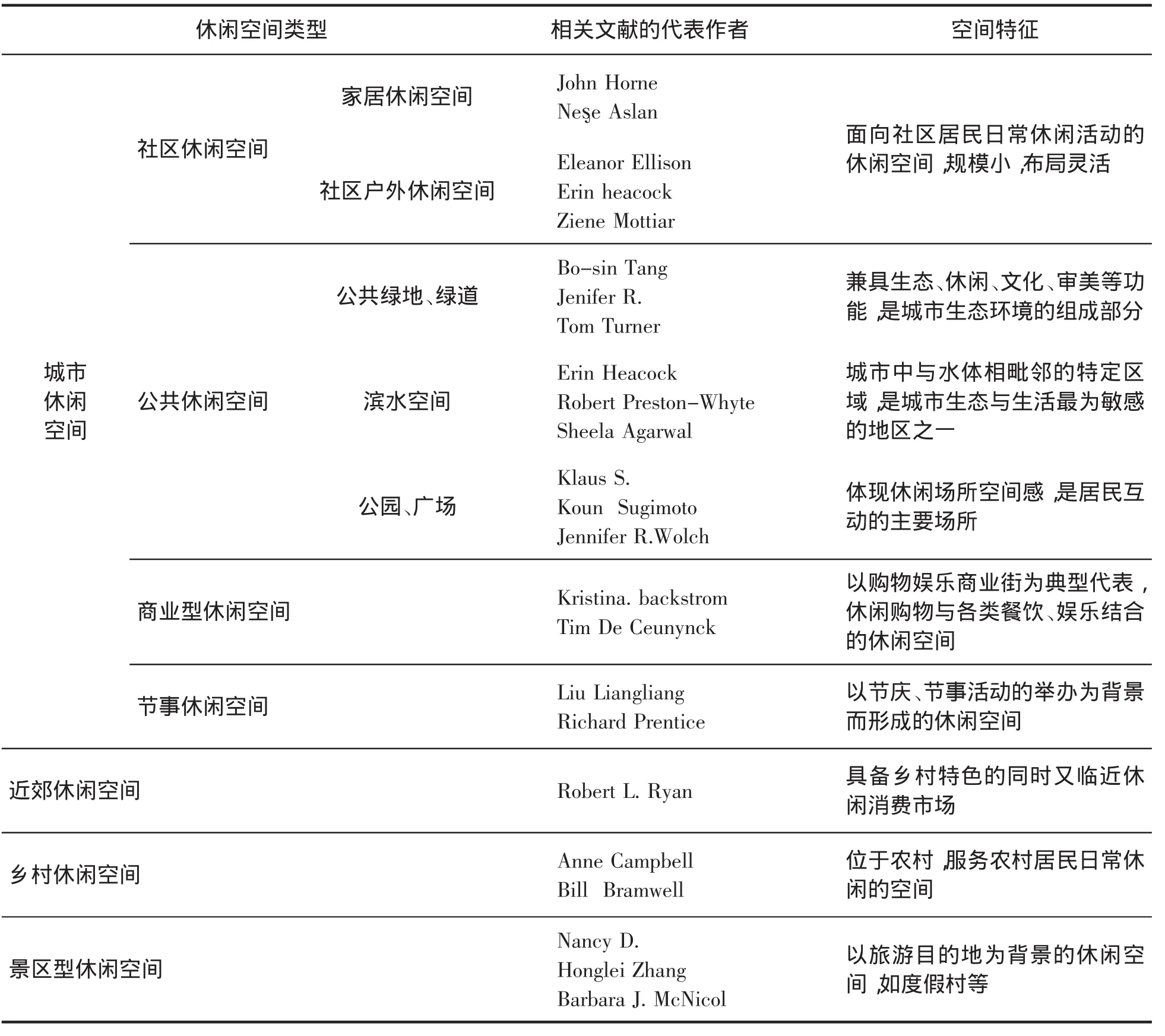

外文文献中对各种不同类型的休闲空间的涉及相当广泛。从地理位置的差异,将其分为城市休闲空间、近郊休闲空间、乡村休闲空间以及位于景区的休闲空间。其中,城市由于距离主要的休闲消费市场最近,地位较重要,研究相对密集。城市休闲空间可分为社区型休闲空间、公共休闲空间、商业型休闲空间和节事型休闲空间四类。以服务社区居民为主导的社区型休闲空间包括居家型和户外的休闲空间;公共休闲空间分为绿道,滨水空间,公园、广场三类;商业型休闲空间主要是围绕购物休闲功能形成商业街区或者商业中心;节事型休闲空间则往往建立在大型节庆活动的基础上。

从研究文献的数量来看,城市休闲空间的研究最为丰富,尤其是开放空间、绿道、绿色空间、公园等休闲空间的研究积累了较多成果。而关于近郊、乡村和景区的休闲空间研究相对较少,尤其是乡村的休闲空间研究成果不多。

1.2 休闲空间行为研究

1.2.1 空间休闲行为的影响因素

表1 国外研究的休闲空间类型

休闲主体在进行休闲决策和休闲活动的时候,往往受到诸多内外因素的影响,如:年龄、性别、职业构成、受教育程度、收入水平及个人偏好等为从休闲主体出发的内在因素;外因主要表现在休闲空间的可接近性和可进入性,如交通通达度和休闲空间的距离等,休闲设施的完备程度也会对休闲行为产生影响。

Anne Campbell以澳大利亚Yass Valley区域的乡村女性的休闲场所为例,关注到农村女性这一特殊群体的休闲活动。通过对1946—1964年间本地出生的女性进行开放式的深入访谈获得数据,发现特定地理区域对当地年长妇女参与公共休闲活动的方式和区域有深远的影响[2]。Jen-Jia Lin,Tzu-Pen Yu 就环境对儿童休闲出游的动机和方式的影响,以台北市士林区三所小学的学生为样本进行了实证分析。发现土地利用结构、就业率、道路质量、休闲设施供应和休闲旅行的距离与儿童休闲旅行有相关性,对儿童休闲出行决策和交通方式的选择有影响[3]。

Dick Ettema,Danielle Zwartbol研究了荷兰学生联合出游的决策机制,认为居住地之间的距离、各自居住地的休闲设施状况等会对联合出游的发生率和出游方式的选择带来很大影响[4]。

1.2.2 主体对空间的感知行为

Honglei zhang研究了休闲主体的感知行为。他发现,休闲主体对于中国书法景观的感知程度(体验程度)受其对空间的感知和对中国艺术的审美力的影响[5]。Koun Sugimoto将游客对空间布局的时空偏好进行可视化处理,研究了游客对公园中设施的感知顺序和程度,将游客对空间的感知作为休闲空间设计的依据之一[6]。Anne R.Kearney等人则以美国的太浩湖流域为案例地,探讨了不同的社会群体对休闲空间的感知,并提出公众感知可以作为景区质量监督管理的依托[7]。Robert L.Ryan对城郊休闲空间的开发中,几个社会群体包括当地居民、规划者和开发者对于保留乡村特质的不同态度进行调查研究,关注到包括休闲主体在内的不同社会群体对休闲空间构建的感知[8]。

1.3 休闲空间构建研究

1.3.1 休闲空间建构原则

休闲空间的设计和构建首先要面向它所服务的对象,即以人为本。长久居住在混凝土中的城市人群对休闲空间的需求,是休闲空间构建的重要原则。 Ziene Mottiar,Lucia Wals等以都柏林帕内尔街区为例,关注了爱尔兰作为一个移民人口日益增加的国家,其休闲空间是如何适应和反应多元化的人口结构的[9]。Cara Robinson认为休闲空间有身份认同的作用,认为街道、公园等休闲空间是青少年成长史中的重要构成部分[10],良好的休闲空间氛围对青少年的健康成长有益。Robert L.Ryan则提出休闲空间的开发应关注到不同社会群体的感受,包括当地居民、规划者和开发者对于保留乡村特质的态度差异[8]。Barbara J.McNicol分析了位于加拿大艾伯特省坎莫尔的落基山小镇第二家园(second home)作为一个重要国际性居住型休闲空间,它的出现、区域范围以及区位影响因素。该休闲空间的构建结合了区域内的班夫国家公园丰富的自然和遗产设施,旨在创造符合该区域休闲主体的户外休闲观和生活品质要求的景观及空间[11]。

空间可持续发展是构建休闲空间的另一个原则。从建构的角度来看,立足于地域的设计才能实现可持续发展,因此,休闲空间的构建应当与区域的人文、自然氛围相融合。Robert Preston-Whyte以南非德班的滨海休闲空间建构为例,梳理了近100年德班滨海休闲空间的建构和认同的变迁,他认为滨海休闲空间同城市的其他区域一样,也是“特定社会和经济环境功能的嵌块体”[1]。Erin Heacock将扎根理论(Grounded theory)运用于滨水区再开发的发展适应性分析中,得出基于社区(案例中为切尔西附近的拉丁裔社区)环境的研究模型[12]。Louise Willewen对具有不同景观的空间的特征定位进行研究,提出在不同功能的空间内,应有相应的景观特质以及相应的休闲产品和休闲服务进行配套[13]。M.Richard等在法国香槟省和西澳大利亚玛格丽特河打造酒之旅案例的休闲空间研究中,提出保留当地的乡村传统并结合区域酒文化,可以作为营造休闲空间“情境”的方式[14]。Sheela Agarwal结合空间关系理论,探讨了滨海度假村这一类休闲空间的重建问题,认为滨海度假村的重建要立足于区域背景,体现该类休闲空间的独特性[15]。

另外,符合生态发展规律的往往才能达到可持续性的发展。将生态学的有关理论运用于指导休闲空间构建,是当前国外休闲空间研究的一个新的亮点。Christopher Ling认为自然和社会空间都是生态斑之间的相互嵌套,而这些斑的边界或者廊道由于其复杂性和过渡性,往往成为空间变化中比较重要的地方[16]。他讨论了如何将这些特殊地带建造为创意阶层的吸引物。Frederick Steinery研究了景观生态都市主义的理论起源和发展轨迹,他认为景观都市主义这一定义和理念对城市化、人口问题、城市局部气候和能源等问题的解决具有现实意义[17]。Feng Li等则以北京建生态城市为例,提出基于景观生态学原理的城市绿化概念框架。从区域、城市和社区三个范围层面讨论了区域生态的可持续发展。在城市层面中提到由绿楔、公园和绿色走廊组成的绿色网络对限制城市扩张、提高城市环境质量及为野生动物提供迁徙通道及栖息地有积极影响。而社区层面的绿化则主要是为居民提供休闲场所[18]。

1.3.2 休闲空间建构

休闲空间的构建一般分为物质层面的构建和文化层面的构建。

物质层面的构建即空间实体的设计和建设。大到绿道、绿色空间、广场的布局,小至座椅、小品、健身器材的设置,皆是休闲空间物质层面的构建。其中,学者们对绿道和绿色休闲空间建构较为关注。Tom Turner对英国绿道规划的发展过程、发展状况以及未来方向等方面进行了综述[19]。Nancy D.Rottle研究了一种由山区至海湾的,具有生态、健康、观光、休闲等综合作用的大型绿道MTSG(Mountain to Sand Greenway)。他以美国西海岸一条长约100公里的MTSG作为案例,对该类型绿道的设计过程,成功因素及可能面临的挑战进行了分析[20]。JenniferR.Wolch等把绿色空间划分为公园、森林、屋顶绿化、滨水绿化带和社区公园等,以中国杭州为例,分析了政府参与市场导向下的绿色空间规划的悖论,提出城市生态环境可持续发展“ just green enough”的理念[21],即从各方利益综合考量,城市绿色空间的比例应控制在适当范围,既能带来环境效应,服务大众休闲,又能兼顾权益的公平性。

在休闲空间整合方面,KounSugimoto认为游客的感知顺序应当作为休闲空间构建的重要参考[6]。由于世界范围内的大型节庆活动往往成为举办城市的名片(Richard Prentice)[22],所以,有学者认为节庆活动作为一种重要的休闲活动类型,可以扩大原有休闲空间,也能生成新的休闲空间(L.Liang)[23]。

休闲空间的文化构建是其精神所在,是体现空间独特性和气质的组成部分。一位城市规划师曾说道:“如果忽视城市休闲空间的精神和文化构成,空间物质构成再丰富也是乏味的。”休闲空间的文化构建常需要和区域文化相结合。Robert Preston-Whyte研究德班港滨海休闲空间百年变迁时就提到,休闲空间与社会文化历史有着源远流长的联系[1]。M.Richard在研究中亦提到以区域酒文化为背景打造“酒之旅”,从而营造休闲空间的情景[14]。L.Robert在研究乡村休闲空间建设上,提出应当通过创新的细分设计保留农村特色,从而增强该类休闲空间对消费群体的吸引力。能对休闲者产生吸引的休闲空间一定是具有独特的休闲气质即文化内涵的空间,而休闲空间的文化挖掘需要立足地方实际,挖掘历史文脉[8]。

1.4 细分市场的休闲空间研究

社会文化发展具有多元化的趋势,而作为社会生活重要组成部分的休闲也必然会体现多元化发展的社会文化。包括对因个人体力、脑力、种族、性别、年龄和性取向方面的差异带来的诸如对妇女、身体残疾人士、老年人、儿童以及同性恋等群体休闲活动的关注。多元化的人口构成要求有多元化的休闲文化和休闲空间建设与之相适应。Päivi Marjatta Harinen等通过与大量具有多元文化背景的青年人进行深入访谈,对芬兰多元文化背景下的青年人的休闲空间进行研究,发现受肤色、文化差异、民族构成的影响,多元文化环境下的青年人的日常休闲活动有极大的差异,表现在休闲活动的多少和组织方式上[24]。Ziene Mottiar研究了都柏林唐人街的亚裔人群的休闲空间的变迁以及变化背后的主导因子,当地的亚裔人群集中休闲的帕尔内街作为都柏林的第一个国际街区,体现了休闲空间对人口多元化特征的映射[9]。

西方国家存在着众多非营利性的休闲服务机构,一些休闲服务机构的对象是特殊人群。Eleanor Ellison在研究中提到,社区休闲教育的开展对于培养老年盲人和弱势群体的休闲能力,以及为他们提供恰当的休闲服务和休闲资源,创造适合这些特殊群体的休闲空间,排除休闲障碍,从而提高他们的生活质量和满意度都有重要作用[25]。也有一些学者关注到同性恋这一特殊群体的休闲空间,Gustav Visser以南非开普敦附近的同性恋村为案例,对发展中国家尤其是非洲黑人同性恋这一群体的休闲空间进行了深入研究[26]。他还在另一篇论文中,探讨了男同性恋和女同性恋在休闲空间上的差异[27]。Beverley skegg从性别、身份和合法性的角度探讨英国曼切斯特同性恋村的同性恋群体休闲空间的“政治认同”[28]。

在休闲空间细分市场中,青年人由于其生理、心理的特殊性,在进行休闲活动和休闲决策时,往往体现出一定的特殊性,这也引起了学者们的关注。青年人在进行休闲行为的选择时,可能会出现不健康的休闲行为,例如毒品、酗酒、抽烟等。Marie-Louise Fry在他的研究中讨论了当代年轻人通过醉酒这种休闲行为追求愉悦的心理动机和社会环境[29]。尽管他认为对醉酒这一社会现象的包容是政治发展的表现,适度饮酒也是合理的,但是对于年轻人带着享乐主义的动机追求醉酒的感官刺激还是持否定态度。Cara Robinson采取了分组心理实验,发现良好的休闲空间对青少年健康成长有着重要的影响[30]。

1.5 主要研究方法

在对休闲空间的演变历史及与历史文化相关的休闲空间研究中,文献分析法被广泛运用。如P.Robert在研究南非德班港滨海休闲空间百年来的历史变迁及重构时[1],就是建立在丰富的文献分析基础上的。S.Beverley在研究曼切斯特同性恋谷的特殊休闲空间时,也大量运用了民族志提供的文献参考[28]。

问卷调查法在国外休闲空间的研究中是数据采集的主要方式。S.Klaus在苏黎世城市森林公园对青少年休闲社交的影响的研究中,问卷的设计和实地调查都是通过该区域的学校进行调整和发放的[31]。对青少年学生的休闲时间利用、空间利用、青少年日常休闲内容(如地点、访问公园的频率等)设计了18个具有针对性的问题。问卷调查过程由学校监督完成,确保问卷的有效性。E.Dick等在荷兰大学生休闲活动研究中,用社交网络作为收集问卷的途径,对参与调查的学生的个人基本信息和居住地之间的距离,居住地休闲设施状况进行统计[4]。L.Jin-Jia等在研究台湾小学生休闲游时,也是通过问卷调查的方式从小孩(年龄、性别)、父母(对出游的态度、工作)、家庭(收入、有车否)及邻里(信任度等)四个方面收集数据,结合环境因素(交通状况、土地利用方式等)以及具体的活动内容,建立了四种假设并用回归模型进行假设验证[3]。

深度访谈法在休闲主体对空间的感知的研究中经常与问卷调查法结合,以提高调查的深度。如 Anne Campbell在对澳大利亚月亮谷的乡村女性的休闲空间及限制因素的研究中,就搜集了大量深度访谈的资料。Ziene Mottiar探讨爱尔兰都柏林休闲空间对人口特征的适应,Klaus Seeland研究苏黎世公园对青年人文化融合的影响,Beverley skeggs和Gustav Visser对一系列同性恋人群休闲空间的研究,都是建立在深度访谈搜集丰富资料基础上的。Cara Robinson研究酗酒少年的良性休闲空间,更是有四组工作人员针对不同的休闲空间,进行了长时间的田野调查。

信息技术如3S技术等在获取休闲空间的实时数据有重大实践意义,使得休闲空间的物理特征和随时间的变化,以及在休闲空间中的各种物质能量流动都能够被我们掌握。Bar-bara J.McNicol在对加拿大某居住型休闲空间进行研究时,采用了GIS可视化,可以直观地反应休闲空间的地理特征和变化。PelegKremer在研究美国闲置城市土地开发、使用状况和休闲空间的关系时,运用到ArcGIS和Google earth,收集地表覆盖和实际利用数据,评估闲置土地的利用、生态特征、物理指标(如大小,位置和形状)。KounSugimoto在游客对公园设施的感知时空变化研究中,采用定点摄影和GIS技术将游客的时空偏好积累并进行可视化。

统计分析方法是常用的数据分析方法。数据的收集只是科学研究的一部分,通过查阅文献、问卷调查或地理信息技术收集而来的大数据还需进行分析和处理。常用SPSS、AMOS等数据处理软件进行相关性分析和假设验证。

2 国外研究评述

2.1 研究视角广

首先,研究的休闲空间类型广。从地域差别上看,有城市休闲空间、近郊休闲空间、乡村休闲空间和景区休闲空间。而关于城市休闲空间的研究尤其丰富,既有以服务社区居民为目标的社区休闲空间,也有兼具生态功能的绿色空间、绿道等,以及在社会生活中扮演重要角色的公园、广场等休闲空间,因此,在类型的涉猎上是十分广泛的。

其次,国外休闲空间研究的内容也很广泛,既有关于人类活动如何作用于休闲空间即休闲空间的建构研究,也有休闲空间对休闲主体的影响研究。除此之外,休闲空间细分市场研究也是国外休闲空间研究关注较多的内容。

第三,研究广度还体现在研究视角对各种类型的休闲主体都有涉及。既有通过区域来划分发达国家、发达地区和落后地区贫困人群的休闲空间研究,也有通过人口特征比如性别、年龄、职业、受教育程度来划分的休闲主体的休闲空间研究。特别是对农村妇女、学龄儿童、有听力障碍的老年人、退休人群、失足少年、移民群体及同性恋等特殊群体的休闲空间研究,充分体现了国外休闲空间研究视角的广度。

2.2 研究内容深入

首先,体现在休闲空间与其他多门学科的交叉研究上。主要包括与景观生态学相结合的关于休闲空间对自然生态的影响,绿道和绿色空间对生物多样性保持和野生动植物保护的关系等方面的研究。与社会管理学相结合的关于休闲空间行为、休闲空间管理及休闲空间对后现代主义的体现的研究。与地理学相结合的关于空间分析、区域特征、历史地理以及游客在休闲空间的移动等方面的研究。与心理学相结合的关于空间内休闲行为和休闲感知的研究。与城市和区域规划、建筑设计相结合的休闲空间规划、休闲空间设施的设计等方面的研究。这些休闲空间与其他学科的交叉研究极大地丰富了休闲空间研究的理论基础和研究内容。

其次,体现在相关学科理论的运用,促进了休闲空间研究往纵深方向发展。休闲空间包含物质空间、心理空间和社会空间三个维度。学者们在对休闲空间的社会维度进行挖掘时,常将其与具体的区域背景、历史地理、人文特质相联系。这对休闲空间的深层次理解和科学建构都具有重要意义,如Robert Preston在滨海休闲空间演变的研究中,就充分考虑了区域文化变迁对休闲空间的影响。一些旁支学科理论运用于休闲空间领域的研究,如扎根理论(grounded theory)、景观生态学中的“斑-廊-基-缘”(patch-corridor-matrix-edge) 等理论的运用,深化了休闲空间研究。

第三,定量研究是休闲空间研究向纵深发展的重要标志。一方面是对休闲空间形态的定量,往往采用RS和GIS技术,对休闲空间的大小、形状、紧凑度、分布状况等进行定量。这是进行空间研究的基础,也是空间设计和规划的重要途径。另一方面是对休闲空间研究中的一些感性因子进行定量,如休闲主体对空间的感知程度,游客偏好等。通过调查统计分析或者数据记录的手段进行定量化处理,从而提高了研究成果的科学性。

从景观生态学的视角切入休闲空间研究是国外休闲空间研究的亮点之一,借助景观生态学的理论来解读休闲空间,分析空间内各要素和组成部分的相互作用机制以及演变。对城市绿色空间如绿道、绿色网格等的研究是国外休闲空间微观研究的热点所在。绿色空间的规划、布局、运作、重构等方面的研究在休闲空间研究和城市规划中都占有相当比例。休闲空间感知和体验研究是另一个热点。休闲主体对休闲空间的感知,是对休闲空间进行评价和优化的重要依据。游客对休闲空间的体验程度和评价是空间价值的重要参考。因此,休闲空间感知和体验研究对空间建设规划及重构都有重要意义。

休闲空间研究的前瞻性突出是国外休闲空间研究的一个突出特点。在视角选取上,对一些具有争议性的群体如同性恋的特定休闲空间的研究具有超前性。此外,后现代主义理念下的休闲空间研究也是前瞻性的体现。

2.3 研究方法上引入新技术

在研究方法上,以实证主义的方法为主。新的科学技术方法的运用,比如地理信息系统和遥感技术的运用,为休闲空间的研究带来了更多直观的素材,更极大地提高了休闲空间研究的能力。定量研究方法在休闲空间的研究中越来越广泛,尤其对以往较难进行量化的游客行为进行大数据定量研究。

2.4 研究不足

国外一些学者的研究涉及到了休闲空间的评价问题,如KounSugimoto研究了休闲空间的游客景观偏好分布,从游客视角出发将游客对景观的偏好进行分类,从而对空间进行综合评价。他认为游客对空间的评价可作为休闲空间价值评估的依据,但未建立完善的评价指标体系和指标权重。

休闲空间的规划与建设要和目的地整体形象相匹配,如何实现休闲空间的规划建设与目的地形象的定位相符,以及在管理目的地形象动态演化的过程中,休闲空间作为物质载体如何对这一形象进行展示,是目前国外研究中较缺乏的内容。

3 休闲空间研究展望

3.1 休闲空间的可持续发展研究

休闲空间的可持续发展应当在未来的研究中被赋予更多的关注。休闲空间可持续发展要求休闲空间与区域生态环境、社会环境及区域经济发展相适宜,从而达到休闲空间与区域环境的融合以及空间的持续发展和利用。休闲空间的设计、规划和建设是其可持续发展的重要前提。可以通过规划、管理、休闲旅游者教育及社区参与管理等途径实现休闲空间可持续发展。

3.2 休闲空间管理研究

休闲空间管理研究包括的内容很多,其中休闲空间评估、休闲空间体验管理、休闲空间规划建设与形象关系管理等都具有重要的理论和实践意义。为了实现休闲空间与生态环境的融合以及对社会生活的作用,整合及协调休闲资源、休闲空间的科学管理显得十分必要。个人、社会组织、政府和企业都可以作为休闲空间管理的参与力量。其内容包括管理手段、管理主体、管理模式等,其中休闲空间管理的信息化以及区域休闲空间整合都是值得探讨的。

休闲空间评价既可使休闲空间更好地服务于休闲主体,又能促进休闲空间的可持续发展和生态建设,是休闲空间研究发展的必然趋势。应考虑到对休闲空间本体属性的评价,如休闲空间的资源属性、形态特征、文化特质、功能属性等,并建立完善的休闲空间评价指标体系。

3.3 后现代主义视角下的休闲空间研究

后现代主义强调个人的经验、背景、意愿和喜好等,强调多样化、人性化,讲求异质性,唯一性和特殊性。这些在当前的休闲空间中其实已有涉及,如同性恋、妇女、残障老人等在休闲空间需求上的分化,即是后现代的观念在休闲空间中的体现。而如何将后现代主义观念融入到休闲空间的构建和发展中,是今后关注热点。

参考文献:

[1]ROBERT P W.Constructed leisure space:The seaside atDurban[J].Annals of Tourism Research,2001,28(3):581-596.

[2]ANNE C.Location,location,location:Women’s leisure in rural Australia[J].Leisure Studies,2013,32(3):249-263.

[3]LIN J J,YU T P.Built environment effects on leisure travel for children:Trip generation and travel mode[J].Transport Policy,2010,18(1):246-258.

[4]DICK E ,DANIELL Z.The structure of joint leisure trips:Analyzing two-person leisure trips of Dutch students[J].Journal of Transport Geography,2013,31:216-225.

[5]ZHANG H L,ZHANG J,CHENG S W.Role of constraints in Chinese calligraphic landscape experience:An extension of a leisure constraints model[J].Tourism Management,2012,33(6):1398-1407.

[6]KOUN S.Quantitative measurementofvisitors’ reactions to the settings in urban parks:Spatialand temporalanalysis of photographs[J].Landscape and Urban Planning ,2013,110:59-63.

[7]ANNE R K,GORDON A,CARL H P,RACHEL K,STEPHEN K,DIANE S C.Public perception as support for scenic quality regulation in a nationally treasured landscape[J].Landscape and Urban Planning,2008,87(2):117–128.

[8]ROBERT L.Comparing the attitudes of local residents,planners,and developers about preserving rural character in New England[J].Landscape and Urban Planning,2004,75(1):5-22.

[9]MOTTIAR Z,WALSH L.Leisure space reflecting changing city demography:Tracking the phase of an international quarter development in Parnell Street East,Dublin[J].Leisure Studies,2011,31(1):21-32.

[10]CARA R.“Nightscapes and leisure spaces”:An ethnographic study of young people's use of free space[J].Journal of Youth Studies,2009,12(5):501-514.

[11]MCNICOL B J.Second home leisure landscapes and retirement in the Canadian Rocky Mountain community of Canmore,Alberta[J].Annals of Leisure Research,2014,17(1):27-49.

[12]ERIN H,HOLLANDER J.A grounded theory approach to development suitability analysis[J].Landscape and Urban Planning,2011,100(1):109-116.

[13]WILLEMEN L,VERBURG P H.Spatial characterization of landscape functions[J].Landscape and Urban Planning,2008,88(1):34–43.

[14]MITCHELL R,CHARTERS S,ALBRECHT J N.Cultural systems and the wine tourism product[J].Annals of Tourism Research,2012,39(1):311–335.

[15]AGARWAL S.Relational spatiality and resort restructuring[J].Annals of Tourism Research,2012,39(1):134–154.

[16]LING C,DALE A.Place and the creative class:Three Canadian case studies[J].Landscape and Urban Planning,2011,99 :239–247.

[17]STEINER F.Landscape ecological urbanism:Origins and trajectories[J].Landscape and Urban Planning,2011,100:333–337.

[18]LI F,WANG R S,PAULUSSEN J,LIUXS.Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles:A case study in Beijing China[J].Landscape and Urban Planning,2005,76:325–336.

[19]TURNER T.Greenway planning in Britain:Recent work and future plans[J].Landscape and Urban Planning,2006,76:240–251.

[20]NANCY D R.Factors in the landscape-based greenway:A mountains to sound case study[J].Landscape and Urban Planning,2006,76:134–171.

[21]WOLCH J R,BYRNE J,NEWELL J P.Urban green space,public health,and environmentaljustice:The challenge ofmaking cities“justgreen enough”[J].Landscape and Urban Planning ,2014,125:234–244.

[22]PRENTICE R.Festival as creative destination[J].Annals of Tourism Research,2003,30(1):7–30.

[23]LIU L L,YUAN S Q.Study ofthe impacts of city festival&special event( FSE) based on the three dimensions of leisure[J].Journal of Chongqing Normal University,2009,26(3):98.

[24]HARINEN P M ,HONKASAL M V.Multiculturalism and young people’s leisure spaces in Finland:perspectives of multicultural youth[J].Leisure Studies,2012,31(2):177-191.

[25]ELLISON E.Leisure in focus[J].International Congress Series ,2005,82(12):841-845.

[26]VISSER G.Exploratory notes on the geography of black gay leisure spaces in Bloemfontein,South Africa[J].Urban Forum,2008,19:413–423.

[27]VISSER G.Gay men,leisure space and South African cities:The case of Cape Town[J].Geoforum ,2003(33):123–137.

[28]SKEGGS B.Matter out of place:visibility and sexualities in leisure spaces[J].Leisure Studies,1999,18(3):213-232.

[29]LOUISE M F.Seeking the pleasure zone:Understanding young adult’s intoxication culture[J].Australasian Marketing Journal,2010,19(1):65-70.

[30]SEELAND K,SABINE D,HANSMANN R.Making friends in Zurich's urban forests and parks:The role of public green space for social inclusion of youths from different cultures[J].Forest Policy and Economics,2008,11(1):10-17.

[31]HORNE J.Understanding leisure time and leisure space in contemporary Japanese society[J].Leisure Studies,1998,17(1):37-52.

[32]ASLAN N,ASLAN K.What is Leisure for Turkish parents?[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences ,2012(55):390-398.

[34]HEACOCK E,HOLLANDER J.A grounded theory approach to development suitability analysis[J].Landscape and Urban Planning,2011,100:109–116.

[35]TANG B ,WONG S W.A longitudinal study of open space zoning and development in Hong Kong[J].Landscape and Urban Planning,2008,87:258–268.

[36]OKANO H,SAMSON D.Cultural urban branding and creative cities:A theoretical framework for promoting creativity in the public spaces[J].Cities,2010)27:S10–S15.

[37]BACKSTROM K.Shopping as leisure:An exploration of manifoldness and dynamics in consumers shopping experience[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2011(18):200-209.

[38]CEUNYNCK T D,DIANA K.Mapping leisure shopping trip decision making:validation of the CNET interview protocol[J].Quality&Quantity,2013,47(4):1831-1849.

[39]BRAMWEL B.Leisure landscapes:Leisure,culture and the english countryside-challenges and conflicts[J].Tourism Management,1995,16(2):164-165.

A Review of Studies on Overseas Leisure Space

LIU Xiɑ1,2,DENG Minɡyɑn1

(1.School of Tourism,Leshan Normal University,Leshan Sichuan 614000;2.Shiqiao Middle School of Jianyang County,Jianyang Sichuan 641401,China)

This paper targets to review the contents and methods of foreign leisure space studies through the leisure space-related foreign literature retrieval and analysis.Through the research,it has found that the foreign researches focus more on the characteristics of wide view,depth research and full use of new technologies.Yet,they focus less on the evaluation of leisure space and the interaction between leisure space construct and destination image.Moreover,it has also found that the scientific management and sustainable development of leisure space as well as post-modern leisure space research shall attract much more attention in future.

Leisure;Leisure Space;Overseas Research;Review

F590.1

A

1009-8666(2017)08-0052-09

[责任编辑、校对:方忠]

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.08.010

2017-05-28

国家社会科学基金项目“旅游目的地文化展示与旅游形象管理突出问题研究”(13BGL088)

刘霞(1989—),女,四川内江人。硕士,简阳市石桥中学教师,研究方向:旅游规划。

邓明艳(1964—),女,四川乐山人。乐山师范学院教授,博士,硕士生导师,研究方向:旅游市场和遗产旅游。