汉代礼服研究

徐 蕊

(河南博物院,河南 郑州 450002)

汉代礼服研究

徐 蕊

(河南博物院,河南 郑州 450002)

通过对历史文献中汉代礼仪活动中服饰的记载的整理,结合考古资料中相关内容,对汉代祭祀、冠礼、大射礼、蚕礼、大傩礼等礼仪中的着装规范进行了研究,得出四点结论:汉代礼服在继承先秦礼制的基础上,整体较之前简化;男性礼服基本款式为上衣下裳制;汉代女性礼服均为深衣制;先秦时期的男子皮弁、爵弁、武弁等冠式沿用至汉代,同时在汉代增加进贤冠这一使用十分普遍的冠式。

汉代;礼仪;服饰

在古代社会中,无所不包的礼俗中渗透着诸多有关服饰的内容,而古代的服饰制度和穿着者的服饰中也同样反映出社会和个人对“礼”的理解和运用。对古代礼仪服饰的研究,有助于更好地理解和研究古代物质与思想文化。

祭祀是中国古代礼仪活动中非常重要的一项内容。中国历代都很重视祭祀。在祭祀活动中,祭祀者都要身着与常服不同的祭服,以表达对祭祀活动的重视和对祭祀对象的敬畏。祭服是历代服制中最为隆重的服饰,由于祭祀本身有轻重之分,公私之别,所以祭服也有繁简之差。越是地位高的人,所需参加的祭祀活动越多,祭祀服饰也就越复杂完备。因此,在周代特设有“司服”“内司服”职位,专门掌管君王、王后的穿着之事,根据不同的祭祀对象,选择不同的衣冠服饰,不同身份的人在祭祀活动中的着装也不相同。

除祭祀外,在《后汉书·舆服志》中记录了汉代贵族女性的礼服,另在《后汉书·礼仪志》中还记录了汉代冠礼、乡饮酒礼、养三老五更之礼、迎元旦礼等礼仪中与服饰相关的内容。文献中关于祭服等礼仪的记载,多涉及的是帝王、高级别贵族的服饰。考古资料因多发现于墓葬或遗址,很少有直观而明确的祭祀或礼仪活动的服饰资料。笔者梳理相关的文献记载,尽可能结合考古材料试对汉代祭祀及其他礼仪活动服饰作一粗浅的讨论。

一、汉代祭祀服饰

从古代祭服发展的历史看,周代祭服为冕服。据《周礼·春官·司服》的记载,天子的冕服根据祭祀对象的不同,分为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕等六种,合称“六冕”,或“六服”。贵妇的祭服有三种:袆衣、揄狄、阙狄,在内司服执掌的6种命妇礼服之中,因三种服装都以翟鸟为纹饰,所以合称为“三翟”。

到了秦代,这种复杂的冕服制度被摒弃,即挚虞《决疑要注》所说“秦除衮冕之制”。

《后汉书·舆服志下》:“秦以战国即天子位,灭去礼学郊祭之服皆以袀玄。汉承秦故。”另有,“长冠,一曰斋冠,高七寸,广三寸,促漆纟丽为之,制如板,以竹为里。初,高祖微时,以竹皮为之,谓之刘氏冠,楚冠制也。民谓之鹊尾冠,非也。祀宗庙诸祀则冠之。皆服袀玄,绛缘领袖为中衣,绛绔袜,示其赤心奉神也。五郊,衣帻绔袜各如其色。此冠高祖所造,故以为祭服,尊敬之至也。”

另在《晋书·舆服志》魏秘书监秦静也提到“汉氏承秦,改六冕之制,但玄冠绛衣而已。”

以上两条记载都说明了汉代的祭服制度首先是继承了秦,一改先秦六冕的体制,以袀玄色*范晔.后汉书·舆服志[M].北京:中华书局,1965:3665.的衣服为祭祀服。汉高祖刘邦在世时,喜服长冠,因此高祖死后,为表示纪念,长冠就成为与宗庙祭服相配的冠。绛缘领袖中衣和绛绔袜,以表示“赤心奉神”;行五郊祭时,衣帻绔袜按照各自规定的颜色。

东汉建立后,在儒学复古思潮的影响下,汉明帝在东汉永平二年(即公元59年)依古礼改革了祭服制度,下诏礼官博采《周礼》《礼记》,对周代祭服整理修改,重新颁布了冕服制度。

“(永平)二年春正月辛未,宗祀光武皇帝于明堂,帝及公卿、列侯始服冠冕、衣裳、玉佩、向前看履以行事。”此后又采纳了东平王刘苍的奏议,把冕服制也用于郊祀。关于东汉的冕服形制及使用规定,《后汉书·舆服志下》记载:

“天子、三公、九卿、特进侯、侍祠侯,祀天地明堂,皆冠旒冕,衣裳玄上纁下。乘舆备文,日月星辰十二章,三公、诸侯用山龙九章,九卿以下用华虫七章,皆备五采,大佩,赤舄絇履,以承大祭。百官执事者,冠长冠,皆祗服。五岳、四渎、山川、宗庙、社稷诸沾秩祠,皆袀玄长冠,五郊各如方色云。百官不执事,各服常冠袀玄以从。”

“冕冠,垂旒,前后邃延,玉藻。孝明皇帝永平二年,初诏有司采《周官》《礼记》《尚书·皋陶篇》,乘舆服从欧阳氏说,公卿以下从大小夏侯氏说。冕皆广七寸,长尺二寸,前圆后方,朱绿里,玄上,前垂四寸,后垂三寸,系白玉珠十二旒,以其绶采色为组缨。三公诸侯七旒,青玉为珠;卿大夫五旒,黑玉为珠。皆有前无后,各以其绶采色为组缨,旁垂黈纩。郊天地,宗祀明堂,则冠之。衣裳玉佩备章采,乘舆刺绣,公侯九卿以下皆织成,陈留襄邑献之去。”

由上述记载可知,西汉时礼制继承秦时简单的服制,以长冠搭配以黑色调为主的礼服,中衣为红色缘衣边,红色的绔袜。汉明帝永平二年之后,部分恢复了先秦礼制服饰的规定,以冕服为祭祀之服,但比《周礼》所记载的周代服制简化了许多,即所谓“兼五冕之制,一服而已”*房玄龄.晋书·舆服志[M].北京:中华书局,1974:765。东汉时规定的冕服包括首衣、身衣和足衣三个部分。首衣为旒冕,也称冕冠,有“垂旒,前后邃延,玉藻”,随身份等级的不同,冕珠的颜色与旒的数量有差异。身衣包括上衣下裳两部分,衣的底色为玄,裳的底色为纁,并按等级高低加上数量不等的服章。皇帝祭服上的章彩是刺绣而成,公侯九卿以下则是织成的。百官执事人祭祀,仍用长冠,着黑色祭服。行大射礼时,公、卿、诸侯、大夫都戴委貌冠,着玄衣素裳。自此,祭祀之服又有章可循。

另在《后汉书·礼仪志》中还提到合朔礼和五郊祭的礼服。

(一)合朔礼服饰*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3101.

在合朔礼中,执事者都冠长冠,穿黑色的外衣,中衣衣领和袖口用红色缘边,穿红色的裤袜。

《决疑要注》*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3102.曰:“凡救日食,皆著赤帻,以助阳也。日将食,天子素服避正殿,内外嚴。日有变,伐鼓闻音,侍臣著赤帻,带剑入侍,三台史已(下)[上]皆持剑立其户前,卫尉卿驱驰绕宫,察巡守备,周而复始。日复常,乃皆罢(之)。”

在有日食时,侍者都着红色的帻,天子着白色服装避于正殿,侍臣均戴赤色的帻。

(二)行五郊祭的礼服*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3125.

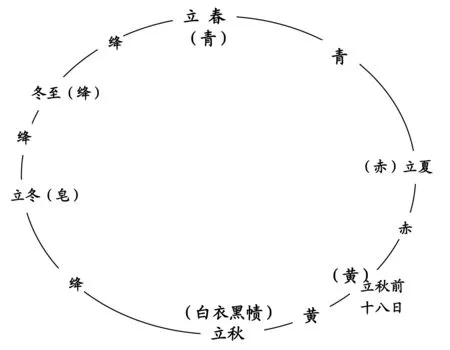

汉代,有按“四时迎气”的制度,百官的“五时服色”,随季节而变化。《后汉书·礼仪志》记载:

“立春之日,夜漏未尽五刻,京师百官皆衣青衣,郡国县道官下至斗食令史皆服青帻,立青幡,施土牛耕人于门外,以示兆民,至立夏。唯武官不”

“立夏之日,夜漏未尽五刻,京都百官皆衣赤,至季夏衣黄,郊。其礼:祠特,祭灶。”

“先立秋十八日,郊黄帝。是日夜漏未尽五刻,京都百官皆衣黄。至立秋,迎气于黄郊,乐奏黄钟之宫,歌帝临,冕而执干戚,舞云翘、育命,所以养时训也。”

“立秋之日,夜漏未尽五刻,京都百官皆衣白,施皁领缘中衣,迎气[于]白郊。礼毕,皆衣绛,至立冬。”

“立冬之日,夜漏未尽五刻,京都百官皆衣皁,迎气于黑郊。礼毕,皆衣绛,至冬至绝事。”

“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政,择吉辰而后省事。绝事之日,夜漏未尽五刻,京都百官皆衣绛,至立春。诸五时变服,执事者先后其时皆一日。”

《祭祀志》县邑常以立春之日,皆青幡帻,迎春于东郭外。令一童男冒青巾,衣青衣,先在东郭外野中。迎春至者,自野中出,则迎者拜之而还,弗祭。三时不迎。(此小童是春神的象征,先待在野中,迎春的到来,他就从野中出来,以示春已迎至,迎者就向此童行拜礼而后还。)

汉代行五郊祭礼的“五时服”包括:“立春日”,皇帝率领百官到东郊迎春,车旗服饰用青色,百官戴青帻,穿青衣,郡县官吏也穿戴青衣帻,直至立夏。“立夏日”,到南郊迎夏,京都百官换上赤色衣,直到立秋前十八日,换上黄色衣,至立秋为止。“立秋日”,百官到西郊迎秋,换上白衣,戴黑帻,内穿有黑色缘边的中单,迎秋礼毕,换上绛色衣服直到立冬。“立冬日”,换上皂色衣服到北郊迎冬,礼毕,再换上绛色衣服,冬至不换。至立春时换青服、青帻迎春如制。在五郊祭礼中,提到的首服均是帻,未提到冠。简单表示如图1。

图1 汉代“五时服”服色的循环

二、其他礼服

在《后汉书·舆服志》中记录了汉代贵族女性的礼服,另在《后汉书·礼仪志》中还记录了汉代冠礼、乡饮酒礼、养三老五更之礼、迎元旦礼等礼仪中与服饰相关的内容。

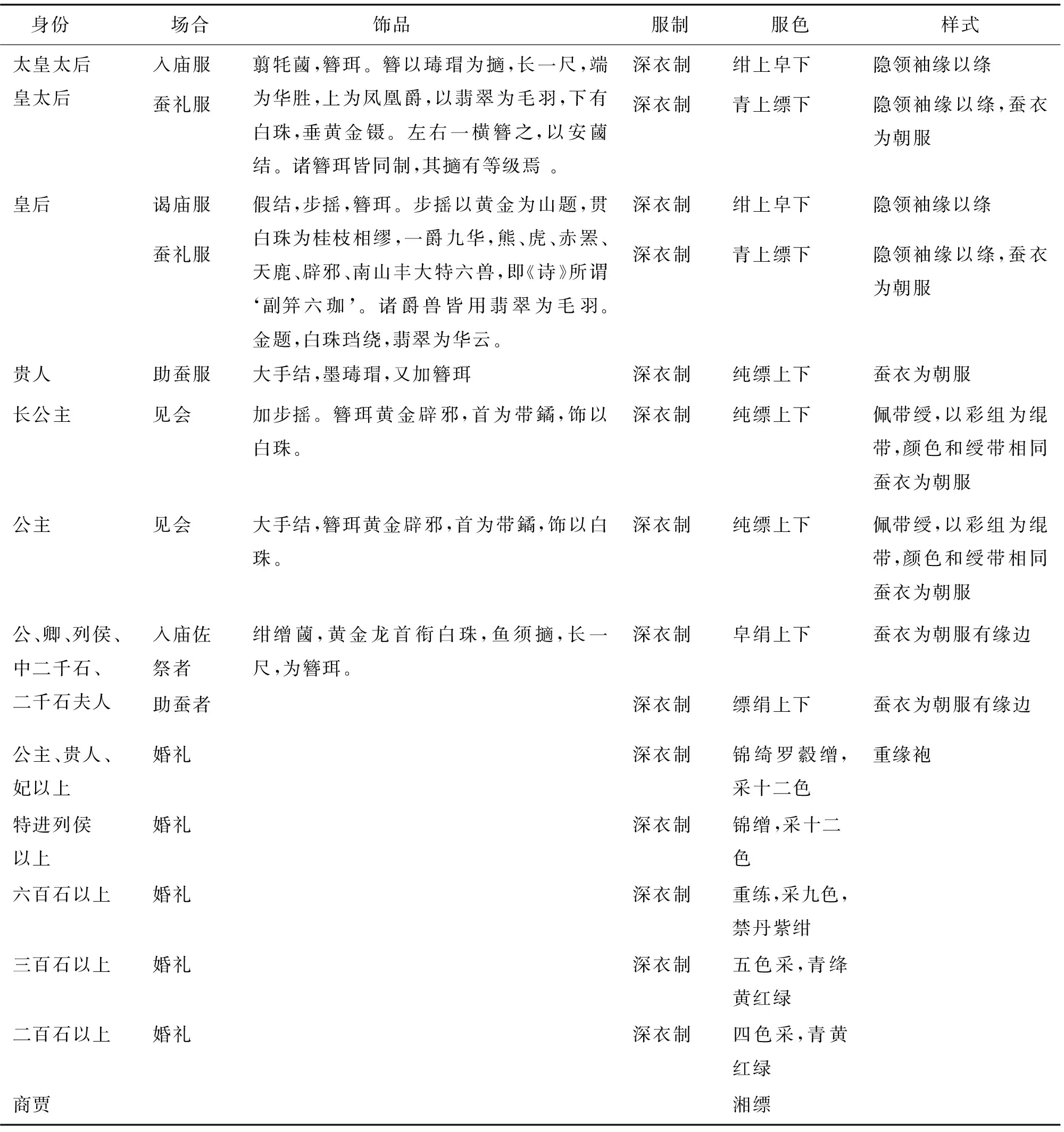

(一)贵族女子礼服

《后汉书·舆服志》对汉代贵族女子礼服有较为详细的记载,汉代贵族女子的礼服皆为深衣制,通过服装色彩及发饰的差别区分等级(表1):由下表可以看出汉代女性礼服均为深衣制,也可推出深衣为正式服装,在汉代女性服装深衣其规格高于上衣下裳的分体服饰。

(二)行冠礼时服饰

《后汉书·礼仪志》*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3105.:“正月甲子若丙子为吉日,可加元服,仪从冠礼。乘舆初(加)缁布进贤,次爵弁,次武弁,次通天。(以据)[冠讫],皆于高祖庙如礼谒。王公以下,初加进贤而已。”

表1 汉代贵族女子的礼服*范晔.后汉书·舆服志[M].北京:中华书局,1965:3676-3678.

汉代皇帝行冠礼时加四次冠,先后为进贤冠、爵弁、武弁和通天冠。与汉代服饰相适应,出现了缁布进贤冠,并且还要多加一次通天冠。王公以下,只加一次进贤冠而已。可推测进贤冠是这一时期使用普遍的冠式。

(三)天子大射礼服饰

《后汉书·礼仪志》:“明帝永平二年三月,上始帅群臣躬养三老、五更于辟雍。行大射之礼。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3108.

注,《袁山松书》曰:“天子皮弁素积,亲射大侯。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3108.

天子行大射礼时头戴皮弁冠,身穿素衣素裳。

(四)乡饮酒礼服饰

《后汉书·礼仪志》:“郡、县道行乡饮酒于学校,皆祀圣师周公、孔子、牲以犬。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3108.

《仪礼·乡饮酒礼·记》:“乡朝服而谋宾、介。皆使能,不宿戒。”郑玄注:“乡,乡人,谓乡大夫也。朝服,冠玄端,缁带,素韠,白屦。今郡国行乡饮酒之礼,玄端而衣皮弁服,与礼异。”

郑玄的意思是:现在郡国行乡饮酒礼,该衣玄端,却衣皮弁服(“而”在此是转折连词,是却、竟之义),不合古礼。

(五)养三老、五更之仪的服饰

《后汉书·礼仪志》:“养三老、五更之仪,先吉日,司徒上太傅若讲师故三公人名,用其德行年耆高者一人为老,次一人为更也。皆服都纻大袍单衣,皁缘领袖中衣,冠进贤,扶(玉)[王]杖。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3109.

汉代行三老、五更之礼时,司徒所上“老”和“更”,即从“太傅若讲师故三公”中选出来的“德行年耆高者”,均外着宽袍单衣,中衣以黑色缘领和袖口,戴进贤冠,拄王杖(王杖指帝王赐老者之杖)。

(六)蚕礼中与服饰相关内容

《后汉书·礼仪志》:“是月,皇后帅公卿诸侯夫人蚕。祠先蚕,礼以少牢。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3110.

《汉旧仪》曰:“凡蚕丝絮,织室以作祭服。祭服者,冕服也。天地宗庙群(臣)[神]五时之服。其皇帝得以作缕缝衣,[皇后]得以作巾絮而已。置蚕官令、丞,诸天下官[下法]皆诣蚕室,(亦)[舆]妇人从事,故旧有东西织室作(法)[治]。”

缕,在此指帛。《管子·侈靡》:“朝缕绵,明轻财而重名。” 尹知章注:“缕,帛也。”作缕缝衣,即织帛以为皇帝缝衣之用。巾絮,是古代的一种头巾。

(七)雩礼服饰

《后汉书·礼仪志》: “自立春至立夏尽立秋,郡国上雨泽。若少,(府)郡县各扫除社稷;其旱也,公卿官长以次行雩礼求雨。闭诸阳,衣皁,舆土龙,立土人舞僮二佾,七日一变如故事。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3117.

董仲舒云:“小僮八人,皆齐三日,服青衣舞之。田啬夫亦齐三日,服青衣而立之。(诸里)[凿]社通于闾外之沟。……祝齐三日,服赤衣,拜跪、陈祝如春。……壮者七人,皆齐三日,服赤衣而舞之。司空啬夫亦齐三日,服赤衣而立之。……齐衣赤拜跪、陈祝如初*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3118.。

由上可知,行求雨礼时,皆衣皁。

(八)大傩礼服饰

“先腊一日,大傩,谓之逐疫。其仪:选中黄门子弟十岁以上,十二以下,百二十人为侲子。皆赤帻皁制,执大鼗。方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾。十二兽有衣毛角。中黄门行之,宂从仆射将之,以逐恶鬼于禁中。夜漏上水,朝臣会,侍中、尚书、御史、谒者、虎贲、羽林郎将执事,皆赤帻陛卫。乘舆御前殿。黄门令奏曰:‘侲子备,请逐疫。”*范晔.后汉书·礼仪志[M].北京:中华书局,1965:3127.

汉代大傩礼在腊月初七夜晚举行,选择中黄门,即年龄在十至十二岁之间的宦官子弟参加,共一百二十人,称为侲子。侲子均着红帻,穿黑衣,执带柄之鼓。有一人扮方相氏,头戴黄金四目的铜制面具,蒙熊皮,黑衣红裙,执戈扬盾,率众打鬼。还有人扮作十二神,皆穿带毛角的兽衣。这样,在中黄门和守卫宦官的引领下,先在宫禁中驱逐恶鬼。当计时器滴漏上水时,皇帝在戴赤帻的朝中文武百官的簇拥下来到宫殿阶前。这时宦官之长黄门令喝道:“侲子准备,请逐疫鬼。”

在洛阳烧沟61号汉代壁画墓中孙作云先生对后室后山墙和前堂后室的隔梁前壁壁画考证其为“傩戏”图*洛阳市第二文物工作队.洛阳汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1996:20-21.,但其中服饰似并不完全与《大傩礼》中的记载相同。由图像推测的方相士与“十二神”均穿兽衣,中黄门、执鼓侲子及方相氏皆着红裙,但并未见穿黑衣者。

(九)“衣冠出游”*徐天鳞.西汉会要.[M].上海:上海人民出版社,1977:136.

高帝寝,衣冠月出游高庙(《叔孙通传》,师古曰:“谓从高帝陵寝出衣冠,游于高庙,每月一为之,汉制则然。”)。

自高祖下至宣帝,与太上皇,悼皇考各自居陵旁立庙。又园中各有寝、便殿。月一游衣冠(《章玄成传》)。

叔孙通言于惠帝:“愿陛下为原庙渭北,衣冠月出游之。”(《叔孙通传》)

元帝时,议者以为清庙之时言交神之礼无不清静,今衣冠出游,有车骑之众,风雨之气,非所谓清静也(《章玄成传》)*徐天鳞.西汉会要.[M].上海:上海人民出版社,1977:137.。

在汉代人们对服饰十分看重,人死后,将其衣服看作其人的象征。汉代皇帝死后,每月要将其衣冠从寝庙中拿出,在高庙中巡游。

以上关于汉代礼服的记载国,多为东汉时期,可以得出以下认识:

第一,汉代礼服在继承先秦礼制的基础上,整体较之前简化。

第二,汉代祭祀礼服体现出了鲜明的等级性,是政治等级不同的表现。汉代祭服男性贵族所戴冠有长冠,冕、委貌冠等。男性礼服基本款式为上衣下裳制,其规格高于深衣制。服装的等级差别主要体现在服章和做工上,色调以黑色、红色等稳重色为主。

第三,汉代女性礼服均为深衣制,等级差别主要体现在服装色彩和饰品搭配上。女性服装款式深衣为正式服装,其规格高于上衣下裳的分体服饰。

第四,先秦时期的皮弁、爵弁、武弁等冠式沿用至汉代。但汉代男子服饰中增加进贤冠这一使用十分普遍的冠式。

〔责任编辑:徐昭峰〕

A study of formal costumes of Han Dynasty

Xu Rui

(Henan Museum, Zhengzhou 450002, China)

By collecting and analyzing formal costumes in historical documents recorded in the Han dynasty and trying to connect it with archaeological data, this thesis researches the formal costume in etiquette activities in the Han dynasty such as sacrificial rituals, silkworm ritual and so on. It concludes four points: (1) Han dynasty’s formal costumes were inherited from pre-qin’s, but simplified much; (2) the basic style of men’s formal costume was jacket with skirt; (3) the basic women’s formal costumes were dresses. (4) Men’s hats of pre-qin’s including Pibian, Juebian, Wubian, which continued to be used till Han dynasty. Jinxian Guan(hat) is a kind of new and popular hat in the Han Dynasty.

Han Dynasty; etiquette; costume

10.16216/j.cnki.lsxbwk.2017050130

2017-02-22

:徐 蕊(1976-),女,河南郑州人,河南博物院副研究员,博士,主要从事汉代考古及博物馆学研究。

K871.41

:A

:1000-1751(2017)05-0130-06