流动青少年职业教育过程中参与运动积极性及对策研究

金 安

(苏州工业园区服务外包职业学院人文艺术学院,江苏 苏州 215123)

流动青少年职业教育过程中参与运动积极性及对策研究

金 安

(苏州工业园区服务外包职业学院人文艺术学院,江苏 苏州 215123)

体育运动在中职学校教育中具有十分重要的意义,对于提升流动青少年学生的心理健康有很大的正面作用。本文通过分析当前流动青少年在职业教育过程中参与运动积极性的现状与存在的问题,为流动青少年体育活动提供可行性建议。

流动青少年;职业教育;运动积极性

我国户籍制度的特定现象之一就是流动人口,它是指离开原籍而到其他地区居住的人口。国家第六次人口普查数据结果指出:是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。而青少年往往认为是指13岁以上到成年之前,即年龄在13~18岁之间。根据以上定义,本研究的主要研究对象是流动人口中从农村到城市生活的青少年,即从农村、乡镇到城市,使居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上,年龄为13~18周岁。一般来讲,流动青少年通常是跟随父母或亲属移居到大城市,定居在流动人口活动密集的区域,大多就读于区域内的中职学校。相对于具有本地户籍的青少年来说,流动青少年是社会弱势群体,在教育、医疗和社会福利等方面处于劣势地位。因此,在流动青少年的中等职业教育过程中,参与运动的积极性也就会受客观条件和环境的影响,通过对流动青少年进行抽样调查,研究与探讨其影响运动积极性的因素,并总结出相关对策,对于流动青少年的体育教育课程体系改革具有积极的意义。

1 研究对象与方法

本文采用文献资料法、问卷调查法、数理统计法等研究方法,以北京市昌平区第一职业中学的学生为调查对象,对流动青少年职业教育过程中参与运动积极性及对策进行研究。共发放问卷300份,回收271份,有效问卷256份。

2 结果与分析

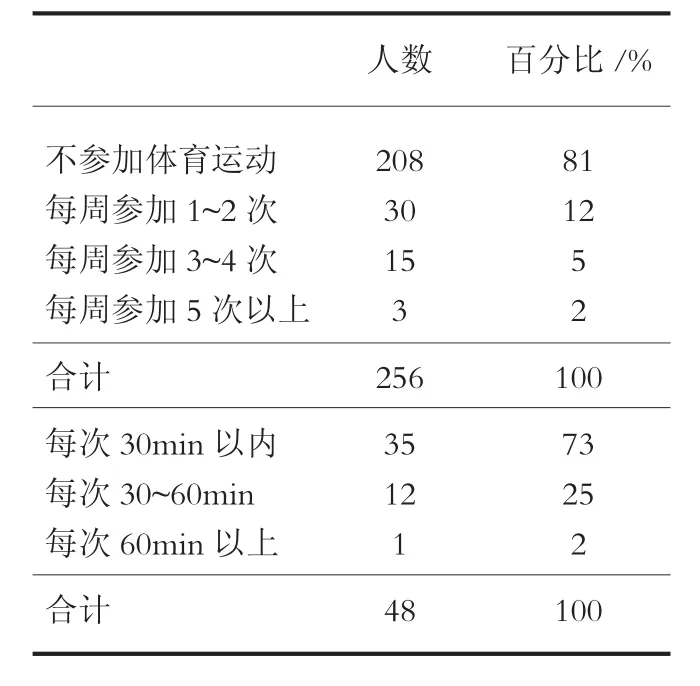

2.1 流动青少年参与体育运动程度现状

流动青少年参与体育运动程度现状如表1。

表1 流动青少年参与体育运动程度现状

2.2 影响流动青少年体育运动积极性因素

调查显示,影响流动青少年体育运动积极性因素由多方面组成,教育、认知、兴趣和情感是最重要的因素。其中,教育占影响运动积极性百分比为91.6%;兴趣占影响运动积极性的百分比为88.2%;情感占影响运动积极性百分比为35.1%;意识占影响运动积极性百分比为63%;社会化则占影响运动积极性百分比为55.2%;由于心理障碍而影响运动兴趣的达28.9%。

2.2.1 教育因素 当前时代背景下,终身化体育与社会体育方向转变与过渡是体育教育理念发展的必然趋势,作为体育教育者,需要认识到课程设计的基准与体育教育的目标相结合的必要性,使流动青少年产生运动兴趣,最大程度上培养其产生终身体育和培养健身理念是体育教育者自身的责任。因此,树立体育观念,保持身心健康是体育教师应该认定的体育教学过程的最终目标。中等职业学校体育是中等体育教育的组成部分之一,对进一步培养流动青少年自觉参与体育活动习惯和提高健身积极性并奠定终身体育的体育理念有决定性作用。流动青少年由于受目前现行职业中学教育整体架构的影响,注重职业能力教育,对于体育的学习和健身运动的安排均不甚重视。部分学生利用体育课时间学习文化课与专业技能。职业中学领导在意识上不重视体育课,行为上不支持体育教学,观念上也不重视体育教师,由此,导致学生、家长、教师不仅忽视体育运动本身,而且忽视对养成健身习惯的培养。学生进入职业中学后忽视体育课及参加健身活动也是上述现象的必然结果。

2.2.2 兴趣因素 兴趣对于个性倾向性起到非常大的作用,兴趣的特点是稳定和多元。就体育运动而言,兴趣是流动青少年正确认知体育运动动机的主要动力。据调查显示,有90.5%的被调查者表示愿意把健美操、瑜伽、慢跑、球类运动作为终身健身内容,66%的被调查者表示对羽毛球、乒乓球有兴趣,有74%的被调查者表示对游泳有兴趣。此外,从认知的角度看,对健身习惯的养成,动机影响最大的因素是学生是否有能力胜任该项目。体育锻炼的自我效应感、自我认知感以及成就感是建立运动动机的基本因素,对体育运动产生兴趣,对全面提高流动青少年身心健康有很大的促进作用。

2.2.3 情感因素 认知与行为构成了流动青少年体育学习的情感体验,学生情绪会受到这种体验的影响。流动青少年内在精神气质和外在表现会受体育运动影响。调查发现,32.8%的学生喜欢滑冰、爬山、慢跑、篮球等项目,归因于这类运动可以实现参与者的自我价值。而28.4%的人认为瑜伽、健身操、器械练习等项目最适宜于他们,参与者追求的是适合他们的健身气氛。有18%的被调查者认为保龄球、排球、网球等项目是适合他们的运动。

2.2.4 认知因素 (1)对体育课的认知。体育课是学校教育的组成部分之一,是教育学生全面发展的一个重要手段。经调查,流动青少年认为体育课非常有必要和必要的占93.6%,认为无所谓的占4.5%,认为完全不必要的占1.7%,认为上体育课有必要的流动青少年占大多数,他们认为体育课可以调节情绪,增强体质,但他们普遍对课程的安排不满意,认为体育课的内容太枯燥。因此,我们需要对体育课加以调整,在项目设置上要灵活多变,使其尽可能拥有吸引力。身体素质和基本活动能力两个方面的总和是体能,身体素质是基本活动能力的保证,而基本活动能力反映了身体素质的质量。据调查,有93.3%的流动青少年认为提高体能是非常必要的,在访谈时,他们普遍认为,体能是运动的基础,没有好的体能,繁重的学业几乎无法完成,更无法面对日后激烈的社会竞争。(2)运动习惯认知。重复或练习而巩固下来的并演变成行动方式称为习惯。调查中,有96%的流动青少年认为在校期间是养成体育运动习惯的黄金时间段。时间与场地条件充足,有专人指导。但从访谈中了解到,不少学生对体育运动仅仅停留在理念层面上,大多为被动接受,除了学校规定的体育课程与活动外,基本不参加体育运动。因此,流动青少年对参与运动仅停留在思想层面,在行动上普遍认知不足。

2.2.5 行为因素 体育运动具备大量民众基础,使参与者融入社会生活也依赖于此。体育运动行为是人们有意识地采用体育的方法、手段、实现体育健身目的的活动。体育教学与健身活动的氛围,是学生在参与活动中的情绪特征所表现的基本社会人身表象,它能产生有利于提高健身效果的因素和促使学生提升心理状态的必要条件。流动青少年参与体育活动,氛围的把握非常必要。因此,运动环境对学生的心态起着关键性的作用。在体育教学过程中,教师以良好的态度、饱满的表现力、有趣的言论、正确的示范与技巧去回应学生的心理感受,这对于体育课程的效果影响非常大。同时,学生本身的身体条件与喜好,对于营造好的运动条件也是具有正面意义的。

2.2.6 心理障碍因素 部分流动青少年自身存在负面的特点,如不良生活习惯、情绪稳定性差、意志力薄弱、缺乏环境适应能力等,这些都是引起流动青少年心理障碍的原因。在体育课程中,多以不愿上课为基本表现。此外,对体育游戏类型的课程也没有兴致,对单项类练习则反应为抵触。这就陷入了身体素质越差,越不上体育课,课外体育活动越不参加的恶性循环。这些学生在体育课堂上不愿学习,课外更不会去参加体育活动。

2.3 提高流动青少年参加体育活动积极性的对策

2.3.1 消除心理障碍,让学生敢于参加运动 教师在体育教学中需要以公平、公正心态主导课程进程,要使课堂处于平缓而高效的气氛中,这样才能使学生主动参与课程。此外,有很多的职高学生来自农村与乡镇,他们往往存在一定程度的自卑心理,这点教师必须注意,并针对于此采取措施开导。学生产生运动心理障碍多由于缺乏信心与正确的方法,与运动素质与天赋较差也有关系,因此,消除学生心理障碍对于学生参加体育运动是非常有必要的。消除学生的心理障碍,需要多鼓励诱导学生,课堂上老师要积极鼓励,耐心教导,精心示范。对于那些运动天赋好、学习认真的学生要多加肯定,同时还要将课堂语言净化,少说多练。教师必须和学生一起活动,和学生融为一体,使其大胆地参加运动。

2.3.2 通过兴趣吸引学生参与运动 学生得以坚持不懈学习与练习的重要前提是兴趣。学校开设的体育课程若无法提升学生的兴趣,参加的人数自然不会多。因此,激发学生的兴趣非常必要。无论是在教学理念层面,还是在实际操作中都要使学生产生更大的兴趣。在充分了解学生平时运动倾向的基础上,开展更多符合学生兴趣的运动项目。同时,在教学方式上还要做相应的调整,单纯的灌输式教育是不可取的,要设法使学生主动参与到体育活动中。教学内容的选择也非常重要,要在教学中尽可能多地加入一些学生有可能感兴趣的活动,如一些小游戏,让学生在运动中一直保持高昂的兴趣。

2.3.3 教学方式多样化 在体育教学中的教学方式要尽可能避免老套与古板,宜选择更多的学生感兴趣的教学内容,而且在学习过程中还要适当地加上一些有趣味的练习,这样可以使教学处于欢乐的氛围中。例如,调查中发现,在上篮球基本技术课时,一开始很多学生都表现得缺乏兴趣并有抵触行为。而后教师增加了教学比赛,在此基础上进行了篮球的传球、运球、投篮练习,学生不知不觉中便掌握了相关技术,在比赛中找到了兴趣所在,学生上课认真学习,课下积极复习与练习,教学过程的时间不长,整个班级却形成了自发参与篮球运动的氛围,学生对篮球与体育运动都产生了兴趣。因此,把教学过程和游戏、比赛结合起来,提高学生的学习兴趣,会取得比较好的效果。

3 结 论

在流动青少年的体育教学过程中,学生参与运动积极性不高的原因并非是孤立的,而是受多方面因素影响。所以,为了改变这种现状,体育教育者必须采取相关措施,如提高教师的素质、充分激发学生运动兴趣、消除学生心理障碍、丰富教学手段和方法等。但仅仅依靠这些措施是解决不了问题的,只有学生和老师密切配合、社会和政府充分关注,才能真正从根本上解决这一问题,只有提高了学生对运动的积极性才能保证他们有一个良好的体魄,才能为他们将来建设祖国打下良好的基础。

[ 1 ] 曾守锤.亟需加强流动青少年的社会工作——以浦东为例[ J ].华东理工大学学报:社会科学版,2006(2).

[ 2 ] 穆秀玲.试论大学体育学科建设内[ J ].蒙古财经学院学报,2005(12).

[ 3 ] 朱秀英,吴龙.对学校体育学科的价值研究[ J ].科教文汇,2006(10).

[ 4 ] 顾渊彦,陈磊.体育实践类课程学科性质所引发的思考[ J ].体育教学,2006(6).

G806

A

1674-151X(2017)13-008-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.13.004

投稿日期:2017-05-21

北京市教育科学“十二五”规划青年专项课题《北京市流动青少年职业教育过程中以运动培养领导力的模式构建——昌平区第一职业中学为例》(课题批准号:CGA15208)的阶段性研究成果。

金安(1981—),讲师,硕士。研究方向:体育教育训练学。